高中化学“离子反应”(第二课时)教学设计

2016-05-14陈静

陈静

摘 要:将“诱思导学”教学模式应用于“离子反应”(第二课时)的课堂教学中,同时将“建构学科观念”作为教学设计的核心和向导。课堂教学以学生发展为根本,教师应引导学生独立、主动、创造性地学习,以期实现对学生化学素养的培养、思维品质的提升。

关键词:高中化学 诱思导学 离子反应 微粒观

实验探究

如何运用素质教育观念优化教学过程、培养学生良好的学科素养和思维品质?这是我们迫切需要思考的问题。在“离子反应”(第二课时)教学中,我深入研究了新课标中对本节内容的学习要求,针对本节课的教学设计进行了一些思考和探索。

一、教材和学情分析

“离子反应”是高中新教材必修一第二章《化学物质及其变化》第二节的教学内容。从教材体系上看,它起着承上启下的作用,是溶液导电性实验、酸碱盐电离知识的延续和深化,又是学习电解质溶液理论知识的基础。学好这一节内容,能揭示溶液中离子反应的本质,既巩固了前面已学过的电离初步知识,又为后面元素化合物知识、电解质溶液的学习打下了重要理论基础。让学生正确而又熟练地书写离子方程式是学生必须掌握的一项基本技能。

高一学生已初步理解了复分解反应,学习了酸碱盐在水溶液中的电离,会书写电离方程式,会区分常见的电解质和非电解质;在学习“常见离子的检验”时已开始尝试从离子角度去看待复分解反应,但认识未上升到一定高度;已初步接触了一些水溶液中的反应,但还不能用离子的观点来分析问题。

二、教学设计思路

英国教育理论家怀特海说:“学生是有血有肉的人,教育的目的是为了激发和引导他们的自我发展之路。”本节课中,我采用“诱思导学”教学模式,即“变教为诱,变学为思,以诱达思,以思促学”,以学生发展为根本,积极主动地创造条件,引导学生独立、主动、创造性地学习。这种教学模式能在很大程度上推进化学教学的素质化,培养学生在创新、实践、观察等方面的能力。

知识能改变一个人看世界的深度,而学科思想可以决定一个人看世界的角度。“离子反应”专题是中学化学“观念建构”教学模式的重要载体,它提供了一种分析问题、解决问题的新视角。在教学中,教师要引导学生逐步建立“分析溶液中物质的微粒及微粒间作用”的思路和方法,以此实现化学基本观念“微粒观”的建构。

三、教学目标

1.知识与技能

了解离子反应和离子方程式的含义;掌握离子反应发生的条件;学会用离子方程式表示溶液中的离子反应。

2.过程与方法

通过实验探究和问题讨论的过程,使学生学会运用以实验为基础的实验研究方法;运用比较、分类、归纳、概括等方法对信息进行加工,初步形成分析推理、综合归纳的能力。

3.情感、态度与价值观

通过实验激发学习化学的兴趣,培养乐于探究的科学态度,体验透过现象看本质的辩证唯物主义思想。

四、教学过程(见表1)

第一环节:情境引入,顺势激趣

师:这是一瓶Ba(OH)2溶液,“溶液中存在哪些离子呢?”

生:Ba2+、OH-。

师:用哪些物质能检验其中的Ba2+?(学生争相发言)

生:Na2SO4、H2SO4等含有SO42-的可溶性的物质都可以。

师:如果将Ba(OH)2溶液与同学们选择的这些物质的溶液相混合,溶液中这些看不见、摸不着的离子会悄悄发生变化吗?今天就让我们一起来探究其中的奥秘,共同领略“离子反应”的魅力。

(设计意图:用问题创设情境,激发学生的学习热情;起点较低,学生能够迅速地对已有知识进行回忆,便于思维的持续发展;引导学生运用微粒观,切入本节课的研究新视角。)

第二环节:诱发探究,概念建构

师:首先让我们来研究Ba(OH)2溶液与Na2SO4溶液的混合情况,Na2SO4溶液中含有哪些离子呢?

生:Na+、SO42-。

师:这两种溶液混合时,会有什么现象发生呢?从微观角度分析,这是怎么回事呢?

生:Ba2+和SO42-结合生成了白色沉淀BaSO4。

师:Ba2+和SO42相互作用发生变化,那么原来溶液中的Na+和OH-变化了吗?请设计实验方案来探究。(学生之间交流讨论,共享学习成果)

生1:向Ba(OH)2溶液中滴入酚酞溶液,再向其中加入Na2SO4溶液,观察酚酞的颜色变化。

生2:向Ba(OH)2与Na2SO4反应后的溶液中加入CuSO4溶液,观察是否有蓝色沉淀产生。

师:这两个方案都很有道理,第一位同学的方案更为简单一些,下面请同学们动手试试第一种设计方案。

探究实验:向盛有2 mL Ba(OH)2溶液的试管里滴入1滴酚酞溶液,再用胶头滴管向试管里滴入2 mL Na2SO4溶液,振荡后静置。

生:分组实验,并汇报实验现象——有白色沉淀产生,酚酞依然为红色,几乎无明显变化。

师:这一现象说明了什么问题?你能从微观角度分析吗?

生1:酚酞依然为红色,说明OH-几乎没有变化。由于整个溶液不显电性,Na+也没有变。

生2:在这个反应中,Na+和OH-只是旁观而已。这个反应的实质是Ba2+和SO42相互作用生成了BaSO4沉淀。

师:同学们分析得很好,能不能用离子符号来表示上述离子间的相互作用呢?

生:Ba2++SO42-=BaSO4↓

师:像这样电解质在溶液中发生的离子之间的反应,我们称之为离子反应。用实际参加反应的离子符号来表示的式子我们称之为离子方程式。

(设计意图:诱发学生进行实验探究,培养学生的设计实验方案能力和实验操作技能,帮助其树立科学的实验观;带领学生从微观粒子角度认识物质在水溶液中的存在状态及行为,分析水溶液中的化学反应,从而建构离子反应的概念,构建“微粒观”。)

第三环节:引导思维,概念深化

师:下面我们来探究Ba(OH)2溶液与H2SO4溶液混合的情况,请注意观察实验中的溶液现象和小灯泡的亮度变化。

(演示实验:向烧杯中加入一定量0.01 mol/L Ba(OH)2溶液,滴加几滴酚酞,在滴定管中加入0.2 mol/L H2SO4溶液,开启电源开关按钮,向烧杯中逐滴滴加稀H2SO4,搅拌。)

生:(惊奇,惊叹,争先恐后汇报实验现象)

师:请同学们从宏观和微观两个角度分析,为什么会产生这样的实验现象?

生1:出现白色沉淀,是因为有白色沉淀BaSO4产生。

生2:小灯泡的明暗变化反映了溶液导电性的变化,也就是溶液中离子浓度发生了变化。首先灯泡由亮→熄灭,说明溶液中几乎无自由移动的离子;后来灯泡由熄灭→亮,说明溶液中又产生了自由移动的离子,这些现象都说明有离子参加了反应。

生3:溶液中的红色逐渐褪去,是因为溶液中的OH-逐渐减少。

师:同学们分析得太精彩了,大家能不能尝试从微观角度定量地分析溶液中微粒数量的变化,进一步解开实验现象背后的奥秘呢?大家可以参考化学方程式:Ba(OH)2+H2SO4= BaSO4↓+2H2O

生:(思考片刻,举手发言)

1 mol Ba(OH)2在溶液中能电离出1 mol Ba2+和2 mol OH-,1 mol H2SO4在溶液中能电离出2 mol H+和1 mol SO42-。当1 mol Ba2+与1mol SO42-结合生成了1 mol难溶的BaSO4时,2 mol OH-与2 molH+结合生成了2 mol难电离的H2O。这样,溶液中几乎无自由移动的离子了,灯泡由亮→熄灭,后加入的过量的硫酸又电离出自由移动的H+和SO42-,灯泡由熄灭→亮。

师:同学们成功地分析了这些离子间的相互作用。那么,如何用化学符号表达这个反应的离子方程式呢?

生:(跃跃欲试,难掩兴奋)

Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O

(设计意图:通过教师演示实验,学生发现了奇妙的实验现象,激发了学生的强烈学习兴趣;逐步引导学生经历科学探究的思维过程,帮助其形成“从宏观到微观,从定性到定量”的认知过程,深化对“离子反应”概念的理解,强化了“微粒观”,促进学生科学素养的发展。)

第四环节:解决问题,概念表达

师:接下来请同学们思考以下这些酸碱盐之间,哪些能两两发生反应?如能发生反应,请写出对应的化学方程式。

稀盐酸 NaOH溶液

CuSO4溶液 CaCO3粉末

生:NaOH+HCl=NaCl+H2O

CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

师:你能从微观角度分析反应的实质吗?请尝试写出以上方程式对应的离子方程式。

生:OH-+H+=H2O

Cu2++OH-=Cu(OH)2↓

CO32-+2H+=H2O+CO2↑

师:下面请同学们来帮助刚才的几位同学分析一下,写得好不好呢?

生1:Na+和Cl-没有参与反应,实际参加反应的是OH-和H+,这是对的。

生2:Na+和SO42-没有参与反应,实际参加反应的是Cu2+和OH-。但是,1 mol Cu2+能与2 mol OH-发生反应,所以离子方程式应为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。

生3:反应过程中,Cl-未发生变化。反应物CaCO3不能在溶液中电离出自由移动的离子,应写成化学式CaCO3,反应后生成了Ca2+。因此离子方程式应为CaCO3+2H+= Ca2++H2O+CO2↑。

师:请同学们再来观察一下这几个反应方程式,想一想这些酸碱盐在溶液中相互交换成分而发生复分解反应,从微观角度分析,实际上交换的是什么?

生:(恍然大悟)交换的是离子,原来复分解反应的实质是这样呀!

师:同学们学会了从微观角度分析离子反应的实质来书写离子方程式,这样的思路和方法很有效。下面你能总结书写离子方程式的一般步骤吗?

生1:第一步,写出化学方程式;第二步,分析判断溶液中有哪些微观粒子;第三步,判断哪些微粒之间能够相互作用(可以删除旁观的、未变化的离子)。

生2:写完离子方程式,为保证准确无误还要检查:原子个数是否守恒(元素守恒);电荷是否守恒;是否遵守客观事实。

师:在书写离子方程式时,第二步是关键。你能尝试归纳书写离子方程式时,哪些物质写离子形式,哪些物质写化学式?

生1:离子形式——易溶于水、易电离的物质(如强酸HCl,强碱NaOH,可溶性盐NaCl、Na2SO4、CaCl2)

生2:化学式——难溶的物质、气体、水(如CaCO3、Cu(OH)2,H2O,CO2)

师:请同学们根据以上几个反应方程式,尝试归纳复分解型离子反应发生的条件。

生:只要有沉淀或气体或水生成,复分解型离子反应就能发生。

师:你能从离子方程式找到对应的化学反应吗?比如,哪些物质之间的反应可以用离子方程式Ba2++SO42-= BaSO4↓表示?

生1:BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl

生2:BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl

生3:Ba(NO3)2+K2SO4=BaSO4↓+2KNO3

师:这几个反应的化学方程式不同,但它们的离子方程式相同。这说明离子方程式不仅可以表示某一个具体的化学反应,还可以表示同一类型的离子反应。那么是不是所有含有Ba2+、SO42-的物质之间的反应都可以用这个离子方程式表示呢?

生1:不是,比如Ba(OH)2+CuSO4=BaSO4↓+Cu(OH)2↓

生2:还有Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O

(设计意图:在离子方程式书写的演练中,将自评、互评、师评相结合,突出学生的主体地位,使学生更好地熟练离子方程式的书写技能;引导学生把化学知识和方法运用到解决实际问题中,从离子及其相互作用的角度分析酸碱盐之间的反应,巩固“微粒观”。)

第五环节:巩固提高,概念应用

师:我们今天学习了离子反应的概念、离子方程式的书写以及复分解型离子反应的发生条件。认识并掌握了离子反应很有用处,在混合物分离、物质提纯和鉴定、清除水中污染物等方面都能大显身手。下面我们一起来试一试吧!

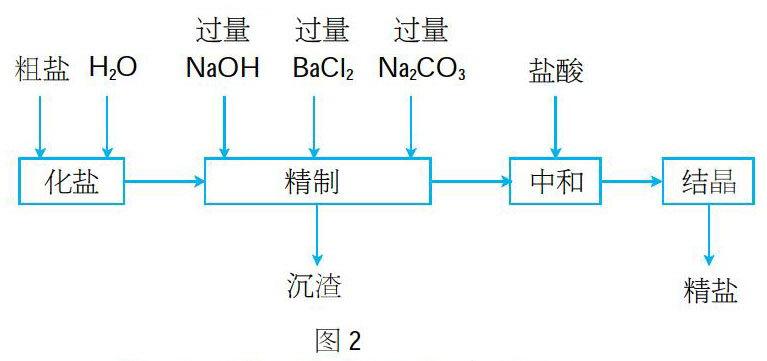

反馈习题:粗盐中含有MgCl2、Na2SO4、CaCl2等杂质,工业提纯粗盐的工艺流程如图2所示。请写出粗盐提纯过程中发生反应的化学方程式和离子方程式。

生:MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl

Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓

生:Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl

SO42-+Ba2+=BaSO4↓

生:CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl

Ca2++CO32-=CaCO3↓

生:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl

Ba2++CO32-=BaCO3↓

生:2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑

2H++CO32-=H2O+CO2↑

生:HCl+NaOH=NaCl+H2O

H++OH-=H2O

(设计意图:给学生一个真实的应用情境,让学生体验到化学的学科价值观;了解离子反应的应用,进一步学会从微观角度分析粗盐提纯问题,理解复分解反应的本质。)

五、教学感悟

在带领学生探索求知的过程中,看到学生收获了成功的喜悦,作为教师的我更是欣喜万分。学生的化学学科素养和良好思维品质得到了培养和发展,实现了真正的“化学味”的课堂教学。在本节课的教学中,我有这样几点感悟和体会。

1.问题设置是关键

问题是教学的内容,是实施有效“诱思导学”教学的核心,是保证教学运作的轴心。“诱发探究,引导思维”需要从创设好的问题开始,不同环境需要设置不同类型的问题。在“情景引入”环节中,问题设置的起点不高,但直奔主题,充分利用学生的最近发展区,便于思维的持续发展,学生的积极性非常高。在“引导思维”环节中,通过海问、点问、追问,循序渐进,步步深入,让师生的思维相互交融;通过预设问题的层层推进,抽丝剥茧,一步步解开实验现象背后的奥秘,让学生体会到收获成功的喜悦,大大提高了学生学习的自信心,增强了学生持续探究的动力。

2.实验探究是载体

在“诱思导学”教学模式中,学生是设计、观察以及实验等活动的主体,通过亲身活动来获取知识,从多角度理解知识。化学是一门实验性的科学,化学实验为学生的实践活动创造了条件。实验探究教学活动能增强化学教学的探索性,激发学生学习化学的兴趣,培养其创造精神和创造能力。在“诱发探究”环节中,设置开放式的问题情境,能够调动学生的积极性,诱发学生自主探究及设计实验方案。在“引导思维”环节中,利用导电性实验装置展示Ba(OH)2与H2SO4溶液反应带来的精彩实验现象,为学生创设一个可以持续深入思维的探究情境,激发学生的探求欲望,为预设问题的层层推进铺平道路、创造条件。

3.学科观念是核心

著名化学教育家宋心琦教授认为:“能够使学生终身受益的化学教学,不是具体的化学知识,而是影响学生人生观和价值观的化学思想观念。”“微粒观”是中学化学中的一个重要的核心观念。本节课中采用基于“微粒观”的教学方法能够真正让学生从微粒的视角认识溶液和溶液中的反应。在“引导思维”环节中,逐步引导学生从微观角度认识溶液中反应的思路来书写离子方程式,分析溶液中微粒的来源和数量、溶液中微粒间的相互作用及其结果,从而巧妙地突破书写离子方程式时“反应过程中离子间的定量关系”这一难点。在“解决问题”环节中,学生熟练运用“微粒观”来书写离子方程式,轻松实现理论与实践间的循环。

参考文献:

[1]怀特海.教育的目的[M].上海:文汇出版社,2012.

[2]王磊,张毅强,乔敏.观念建构为本的化学教学设计研究[J].化学教育,2008,29(6).