基于产品生命周期的供给侧改革探析

2016-05-14曾祥炎

曾祥炎

摘 要:演供给侧改革是当前的热点问题,加深其理论研讨十分必要,文章从产品生命周期的角度,试图对此做一些有价值的探索。作者认为,单纯的需求侧管理易导致社会供需出现结构性错位:在紧缩需求时出现有效供给的严重短缺,在扩张需求时出现大量的低效供给与无效供给。为了解决这一问题,有必要根据产品的生命周期,科学设计供给侧管理政策来配合需求侧管理,从而更好地理顺政府与市场的关系,淘汰落后产能并实现产业升级,使社会供给体系更好地适应需求结构的变化。

关键词:演产品生命周期; 供给侧改革; 淘汰落后产能; 产业升级

[中图分类号]F015 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2016)09-0001-06

在经济思想史上,供需平衡是永恒话题,由于经济生活的复杂性,关于宏观经济应该施行需求侧还是供给侧管理的分歧长期存在,并带有明显的时代特征。在20世纪30年代大萧条之前,信奉萨伊定律的供给侧理论一直占据着上风,但在大萧条之后,以有效需求管理为核心思想、以凯恩斯主义为代表的需求侧理论兴起并在社会实践中取得了巨大成功,供给侧理论遭到质疑乃至“否定”,因而被忽视。尽管在70年代,针对“滞胀”出现了“供给学派”,但以该学派理论为重要政策依据的80年代里根“经济复兴计划”并没有取得完全成功,因为大规模减税、削减政府预算、放开竞争、加大科技投入等政策虽然是美国经济走出滞胀的重要原因,但同时也要为日后美国社会贫富差距拉大、巨额财政赤字担负责任。

只是2008年以来,发生了从美国次贷危机到欧洲主权国家债务危机的全球性经济危机,随后多国需求侧“反危机”政策效果甚微。例如,奥巴马在上台后实施“新政”,试图通过降息、创新流动性支持工具、减税、新财政刺激等来刺激国内投资与消费需求,结果并没有使美国摆脱危机。在这一背景下,供给侧管理有被重新认识的趋势(SJ Ha & JK Swales,2012[1];Michael Gr?觟mling,2014[2])。与这一认识趋势相适应的是,近年来,世界主要发达国家重新认识到以制造业为主体的实体经济的战略意义,并纷纷推出“再工业化”战略,新兴经济体则纷纷加大了“承接产业转移”的政策力度,本质上都是试图通过供给侧管理来应对经济危机。

在我国,随着近年来经济步入“新常态”,扩张性的需求侧管理政策同样出现了明显的效应递减趋势,并且因低效投资导致的部分产业产能过剩、生态环境破坏严重等问题日益突出。2015年12月,“供给侧结构性改革”成为中央经济工作会议中的关键词,明确提出了需求侧与供给侧管理相结合的政策思路。只是,在各国纷纷推出供给侧政策改革的同时,关于需求侧与供给侧管理应怎么样结合的问题仍需进一步的理论解释。本文试图从产品生命周期的角度,对此做一些有价值的探索。

一、产品生命周期与供需变化

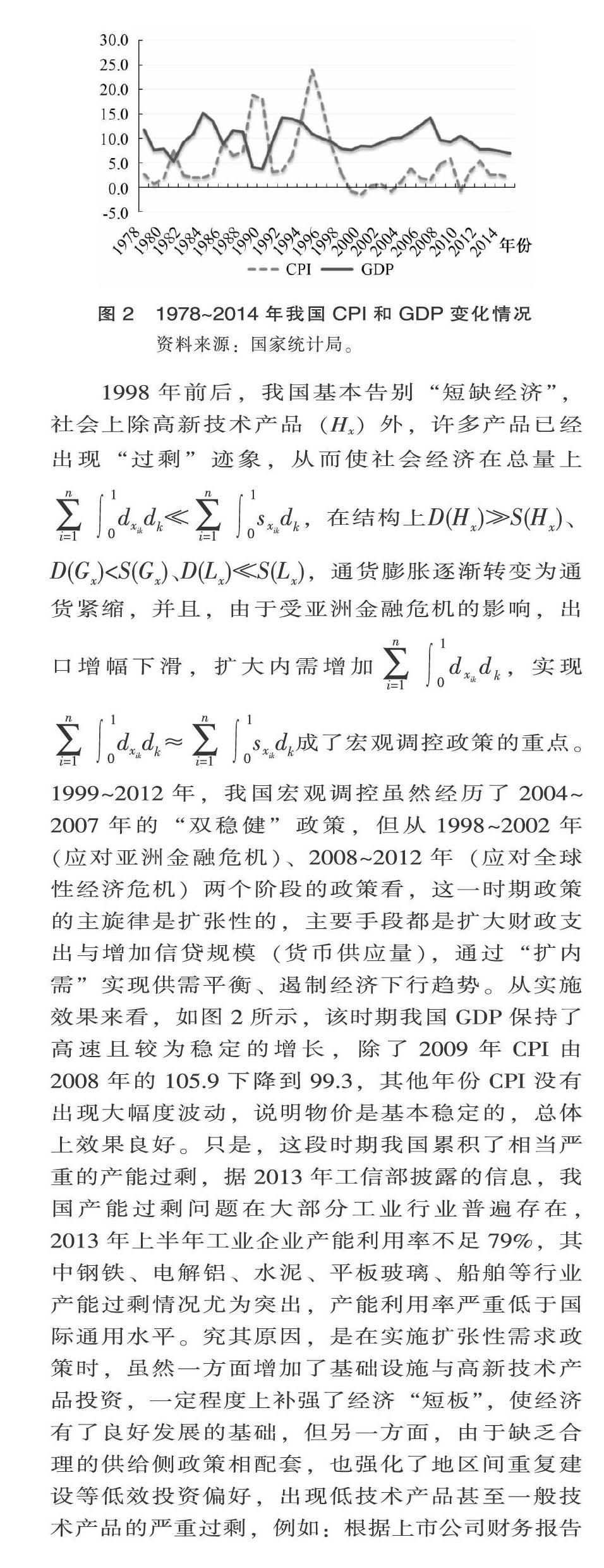

假设产品生命周期可分为3个阶段:婴儿期、成熟期和衰退期(苏振东等,2011)[3]。图1描绘了产品x1在3个阶段t-1(婴儿期)、t(成熟期)和t+1(衰退期)的供需情况,其中纵座标表示产品供需量(Q(x1)),横座标代表时间(t),用S、D曲线分别表示居民对该产品的供给与需求。在t-1时期:供给方面,产品从无到有,但由于技术方面的原因,供给能力提升缓慢,所以这一阶段的供给曲线是由原点出发,然后非常平缓地向右上方倾斜;需求方面,由于可以假定在该产品生产之前,居民存在对工业产品的潜在需求,因此D曲线在纵座标上的截距为Q(x10)﹥0,同时,由于该产品是市场中同类用途产品品质最好的,需求上升迅速,所以这一阶段的需求曲线是由点(0,Q(x10))出发较为陡峭地向右上方倾斜。在时期:供给方面,技术逐渐成熟,产品大批量生产,生产成本相对降低,企业的供给能力迅速上升,供给曲线先陡峭地向右上方倾斜,然后由于受到资源等方面的约束,产品供给增长的速度放缓,逐渐过渡到平缓地向右上方倾斜;需求方面,该产品仍然是市场中同类用途产品品质最好的,需求曲线保持较为陡峭地向右上方倾斜的趋势,但因受到边际效用递减作用的影响,逐渐演变成平缓地向右上方倾斜,并且,由于需求曲线的上升的速度不及供给曲线,需求曲线与供给曲线相交于点(t*,Q(x1*)),在该点之前,产品供不应求,在该点之后,产品供过于求。在t+1时期:供给方面,由于沉没成本的影响,该产品的部分企业由于具有较低的边际生产成本而仍然坚持生产,但产品的总产出已经迅速下降,供给曲线较为陡峭地向右下方倾斜;需求方面,该产品在市场中已经过时,并即将被淘汰,居民对该产品的需求迅速下降,需求曲线较为陡峭地向右下方倾斜,并渐趋于0。

根据图1,在产品生命周期的不同阶段,社会对该产品的供需存在着规律性的变化:在t-1时期,该产品的社会供给远远不能满足需求;在t时期,随着产品供给的迅速增长,社会供给逐渐赶超社会需求,其中,产量Q(x1*)为社会供需平衡点,也是该产品从供不应求到供过于求的转折点;在t+1时期,社会供给与需求都在下降,且供过于求。可见,在产品的生命周期中,存在着清晰的供需变化规律,正是这一变化规律,导致产品在其生命周期的不同阶段,面临着不一样的供需失衡状况,因此,政府有必要在产品生命的不同时期实施有差异的调控政策。

二、两种不同类型的经济增长方式对供需失衡的影响

进一步分析产品生命周期对社会经济增长的影响。从产品生命周期的3个阶段看,存在两种不同类型的经济增长方式:一种是体现在t-1阶段的“熊彼特增长”,这一阶段以创新为前提开发、引进了新产品,形成了新的社会供求,产品种类的增加扩大了社会经济增长的边界,使社会发展获得了新动力;另一种是在体现t与t+1阶段的“库兹涅兹增长”,虽然这两个阶段产品供给增速不同,但对社会经济增长的贡献的基础是一样的,都是在技术不发生根本性变革的情况下,单纯由要素投入量增加而形成增长。从供需上说,“熊彼特增长”与“库兹涅兹增长”产生的社会经济效果是不一样的。

1.熊彼特增长:永远供不应求的经济增长

人类发展史就是人类的创新史,社会不断通过技术创新,制造出新产品,产品种类不断增加(即产品多样化)是社会发展的不竭动力。从农业社会到工业社会再到信息社会,许多产品如电话、汽车、飞机、电脑、网络等从无到有,使人类社会发生了根本性的改变。因此,以创新为前提的熊彼特增长对社会来说是永远供不应求的经济增长,也是保持社会经济长期可持续增长的最可靠依据。刘霞辉(2013)指出,现代宏观经济学有两个比较重要的结论:一是经济长期增长依赖于要素供给上升和状态的提高;二是围绕上升的长期趋势的实际增长波动和短期经济波动主要是由总需求决定[4]。由此可见,熊彼特增长源于供给侧而不是需求侧管理,政府通过供给侧管理,鼓励创新创业,使社会不断地创造出新产品,才能保持社会发展的可持续性。

通过鼓励创新,充分激发社会的创新活力,既可以提升生产要素的质量,也可以通过新的生产方法提高生产要素的使用效率、生产出更高质量的产品。通过鼓励创业,进一步细化社会分工,既可以提高生产效率,也可以为创新提供坚实的社会基础。由于创新创业高度依赖于社会基础性投入(如科教投入)与高质量生产要素(如高技能劳动者)的增长,而社会基础性投入与高质量生产要素的增长需要长期积累,不可能在短期内迅速增加,因此,以短期经济调控为目的需求侧管理政策对熊彼特增长来说效果有限,只有通过供给侧管理,不断创造出新产品,为社会注入永远供不应求的熊彼特增长,才能为社会经济发展提供不熄引擎。

2.库兹涅兹增长:有可能供过于求的经济增长

对于单纯由于要素投入量增加而形成的库兹涅兹增长,单一产品的供给越来越多(即产品深化),必然存在供需失衡的可能。在图1中,产量Q(x1*)就是产品从供不应求到供过于求的转折点,在产量Q(x1*)之前,该产品对社会经济增长的贡献取决于投资(需求)的增长,在产量 Q(x1*)之后该产品对社会经济增长的贡献取决于消费(需求)的增长。因此,对于库兹涅兹类型的增长,可以实施需求侧“反周期”调节政策来实现供需平衡,即:在产量Q(x1*)之前,产品供不应求,可以实施以增加投资需求为主的调控政策;在产量Q(x1*)之后,产品供过于求,可以实施增加消费需求为主的调控政策。

总之,根据产品的生命周期,不同阶段应实施不同的调控政策:在t-1时期,主要实施激励技术创新、提高生产要素质量、细化社会分工的供给侧管理政策,对于社会经济增长来说,这是促进产品多样化的长效政策。在t时期,主要实施需求侧“反周期”调节政策,即在产量Q(x1*)之前扩大投资需求,在产量Q(x1*)之后扩大消费需求,对于社会经济增长来说,这是促进产品深化的短期政策。在t+1时期,该产品对社会经济增长的影响迅速下降,但社会供给仍然存在,因而需要实施“去库存”、“去产能”的淘汰性供给侧政策。

五、从总量管理到结构管理:供给侧改革的实现路径

避免在经济紧缩时因减少薄弱环节的投资导致供给出现结构性短板,同时防止在经济扩张时因一般技术产品与低技术产品的大规模投资导致供给出现结构性过剩,是供给侧管理的内在逻辑,这就要求供给侧政策实施结构管理而不是总量管理。就产品的生命周期而言,供给侧结构管理主要是“管两头”,即对婴儿期产品予以保护、对衰退期产品引导退出,将成熟期产品更多地交给市场。上升到整个社会,就是充分激励高新技术产品(Hx)供给、引导降低低技术产品(Lx)供给,将一般技术产品(Gx)供给更多地交给市场。

充分激励高新技术产品供给,降成本、补短板,始终保持社会创新增长动力,才能保持社会发展的可持续性。正因为如此,美国等国家实施“再工业化”的供给侧管理,其实质并不是制造业的简单“回流”,而是发达国家要充分利用制造业本身所蕴含的生产和知识积累能力,实现高端产业培植、尖端科学成果产业化和精致制造能力的提升,为在新一轮产业革命中占据优势并实现持续发展创造条件。对于我国而言,为了充分激励高新技术产业发展,也必须从供给侧进行管理:首先,要优化要素投入结构,提高人才、技术、知识、信息等高级要素的投入与产出,实现要素升级。其次,要充分调动社会创新活力,提升创新能力,通过不断开发新技术、培育新产品、催生新产业,不断形成新的增长点。再次,要对处于婴儿期的产品进行保护,扶持高技术含量、高附加值产业的发展,从生产领域加强优质供给。

减少、限制低技术产品供给,去产能、去库存,主动化解产能过剩,是防止大起大落实现经济增长平滑化的重要条件。但值得注意的是,并不是所有的“相对过剩”都是产能过剩,化解产能过剩的重点是淘汰技术落后产能。国外淘汰落后产能主要依靠市场竞争,但这种方式容易导致经济衰退并引发经济危机。我国产能过剩形成的重要原因之一是GDP锦标赛下重复建设与向落后产能“输血”,因此,除了借助市场力量,更重要的是从供给侧进行管理:首先,要以可持续发展政绩考核指标体系替换GDP锦标赛,避免从制度上诱导无序建设。其次,提高落后产能企业的生产成本,迫使其提高劳动生产率,实现转型升级。最后,对于技术含量低,不符合环保、能耗、质量、安全等标准的企业要予以关闭,从生产领域减少无效供给。

将一般技术产品供给交给市场,去杠杆,完善市场运行机制,是发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时更好地发挥政府作用的关键。供给侧改革是以市场有效发挥作用为重要前提,而不是用政府干预替代市场运行,西方国家在实施供给管理时往往通过削减政府开支、大规模减税、实行稳定的货币政策等措施来减少国家对企业的干预。而我国许多企业在政府政绩驱动下,由政府介入、支持,陷入加杠杆负债谋发展的恶性循环,最后债台高筑、资不抵债,不仅使金融竞争失序,还严重损害了资源配置效率。对此,要通过供给侧结构性改革,更好地处理好政府与市场的关系,将一般技术产品供给交给市场,减少政府对这类企业的干预,推动企业通过持续的盈利增长来降低杠杆率,提高他们的市场竞争力,政府的主要职责是把法律、法规、标准和政策制定好,给企业和市场相对稳定的预期。

综上所述,从产品生命周期的角度理解供给侧改革,可以形成以下几个方面的认识:第一,供给侧管理目的是使供给结构适应需求结构。供给侧管理的目的是通过优化供给结构使供给更好地适应社会需求的变化,最终实现社会供求与结构平衡,由于社会需求结构是对处于不同生命周期阶段的产品需求的叠加,因此,供给侧结构管理要充分考虑产品生命周期。第二,供给侧管理的核心目标是产业结构升级。供给侧改革的重点并不仅仅是降低处于衰退期的低技术产品的产能,更重要的是通过激励创新与技术进步,增强处于婴儿期的高新技术产品供给,实现要素升级、产业升级,形成占据全球制造业主要领域的核心技术高地以及高、精、尖制造的供给平台,提高经济发展质量和效益,实现经济可持续发展并形成更强大的全球竞争力。第三,供给侧管理应实施有差别的产业政策。与需求侧管理实施统一的财政与货币政策不同,供给侧改革更强调依据产业结构演进规律实施有差别的产业政策,重点是根据企业产品所处的生命周期,分门别类地出台产业政策措施并因地、因时进行动态调整,从而提高供给结构适应性和灵活性,在提高全要素生产率的基础上实现产业升级,使供给体系更好适应需求结构变化。第四,供给侧管理应更加突出市场的作用。通过供给侧改革,有效缩短政府伸得过长的“手”,特别是缩回推动低水平重复建设与向落后产能“输血”的“手”,完善市场机制,促使企业在良好的市场竞争中优胜劣汰,让市场在资源配置中起决定性作用,是有效实施供给侧管理的前提。

[参考文献]

[1] SJ HA,JK SWALES.The Export-base Model with a Supply-side Stimulus to the Export Sector[J].Annals of Regional Science,2012, 49(2):323-353.

[2] MICHAEL GR?觟MLING. A Supply-Side Explanation for Current Account Imbalances [J]. Intereconomics,2014, 49(1):30-35.

[3] 苏振东,逯宇铎,刘海洋.异质性企业、产品生命周期与企业动态国际化战略选择[J].南开经济研究,2011(6):21-39.

[4] 刘霞辉.供给侧的宏观经济管理——中国视角[J].经济学动态,2013(10):9-19.