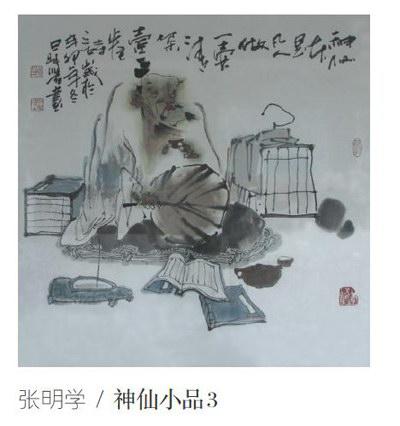

似仙非仙皆丑拙,古朴洗练寓深意

2016-04-29李雄燕

[摘要]《神仙小品》系列画作以道家“神仙”人物为主要表现对象,在似与不似中,对传统文人画的表现对象和技法试图进行突破。这些古拙丑陋的道家人物形象,一个个和蔼可亲,神情怡然自乐。这些“神仙”形象,实际上蕴涵了画家试图对物质时代人类精神家园的迷失寻找出路之深意。

[关键词]张明学;神仙小品;庄子思想;道家思想;人物画

既然张明学将其憨态可掬、神情愉恰的人物画命名为《神仙小品》,鉴赏者有理由预想画家的画作应该都是些腾云驾雾的人物。但是,在张明学的画作中,无论是作为画面主要元素的“神仙”人物,还是辅助性元素,比如鸟笼、竹、茶具等,都会让鉴赏者大感诧异。

构成张明学“神仙”小品画作最标志性的元素,当然就是每幅画中的占了很大篇幅的人物。这些“神仙”人物均是采用素描手法,寥寥几笔画成。有的手捻佛珠闭目养神;有的一边以蒲扇驱赶炎热,一边品茗;有的握扇端坐在荷花前面;有的一面品茗,一面掩卷深思;等等。尽管形态各异,但这些“神仙”都眯着眼、抿着嘴,流露出无限的惬意、满足和逍遥。可以说,画家笔下的神仙,如同隔壁邻居,有些甚至就带有他本人的风韵。因此,“神仙”系列少了些腾云驾雾的仙气,而多了一些人间的烟火味。

“文人画”是封建士大夫表现自己情趣的手段。在技法上,“文人画”综合了中国山水画、人物画、花乌画的特点。在题材上,“文人画”以梅、兰、竹、菊、高山、渔隐之类借以抒发个人性灵或抱负。张明学的“神仙”小品系列有鲜明的“文人画”韵味,如内容上以写人物为主,又把花乌等融合进来了。但画家又试图突破“文人画”的清规戒律。除翠竹、荷花之外,又加入了古书、蒲扇、砚台、鸟笼、葫芦等元素。而且这些人物画,主要以“神仙”为表现对象,基本不将梅、兰、竹等自然植物作为画面渲染的主体。

对自己的作品进行变形和陌生化的处理,是艺术家们常用的手法。张明学的“神仙”小品系列画作,实际上也采用了陌生化的手法。其笔下的神仙,或下巴夸张,或根本就没有脖子,或额头某个部位格外凸出。反正头部的夸张变形给欣赏者极大的视觉冲击,让人过目难忘。而这种怪异的变形,正源于似仙非仙的艺术追求。在他看来,神仙本是凡人化身。因此,他笔下的神仙,只不过是一些超凡脱俗的世俗文人。他实际上是通过人物外形的怪异来突出这些人物的仙气,显示这些人既源于凡人又超脱于凡俗的特点。

这一神仙系列,既受庄子思想熏染,也含有贯休绘画、《芥子园画谱》中人物画的风格。在《庄子》一书中,刻画了外形奇丑无比而内心高洁的人物,如《庄子·德充符》中就刻画了一个哀骀它的人,此人长相丑陋,而德行高尚。庄子这种以人物外形之丑反衬内心高洁的思想,对中国传统美学追求外观的古拙奇谲有着潜移默化的影响。五代时期贯休和尚画的《十六罗汉图》,一个个形象看起来古怪奇丑,表情很夸张。《芥子园画谱》中的人物也相当怪异丑陋,大部分人物要么额头凹凸不平,要么眉毛长至膝盖,等等。

张明学是否受过贯休、《芥子园画谱》的启发,不得而知。但作为一个从事道家文化研究的学者,张明学应深得庄子思想精髓,并将其运用到自己的绘画实践中。他总是寥寥几笔,古拙而简洁洗练地将人物的丑表现得相当鲜明,极富个性。但是,他笔下人物的丑,又与庄子、贯休和《芥子园画谱》所描绘的人物之丑大不相同,这反映了张明学既借鉴前人经验,又不拘泥于传统的创新精神,体现出了画家“转益多师是汝师”的艺术追求。

道家思想对包括中国画在内的中国文化的各个方面都有深厚的影响。道教对中国画的一个重要影响就是出现了大量的以神仙为题材的作品。在神仙画的发展过程中,无论是顾恺之的《列仙图》,还是阁立本的《三清像》,抑或是黄筌的《许真君拔宅成仙途》,基本上均以道教史中的著名人物,如老子、庄子等为具体的表现对象。

但张明学的神仙系列,都是些凡夫俗子。众所周知,道教本来源自民间,经过寇谦之、陆修静等人的改造后,道教逐渐被上层化。但自唐代会昌灭佛以来,道教又开始了民间化的过程。宋元以来,特别是到明清时期,大众化之风日炽。“明清道教的一个显著特点是世俗化倾向加强。”凡夫俗子在家也可以修道成仙成为当时人们普遍接受的观点。张明学的神仙本是凡人化的思想,以及将普通人作为神仙画的主体进行艺术实践,其实是以深厚的道教思想素养作为底蕴的。

在人日渐为物所役的今天,张明学将其一系列人物小品画作命名为《神仙小品》,看似远离现实,实则颇有时代深意。

事实上,无论哪个时代,人总是要面对各种人生困顿。人生的悲欢离合、生老病死、功名利禄等总是给人有形无形的束缚。而“神仙”思想在一定程度上表达的是人从物质功利中和人生困顿中获得自我解脱、自我超越。在物质化程度日渐高涨的当下,人其实又何尝不是时刻渴望获得如释重负般的解脱呢?西方哲学家海德格尔看到了物化时代的地球变成了一颗“迷失的星球”,人则“丢失了自己的精神家园”。正是因为出于对人类在物化时代精神生态的担忧,海德格尔发出了人应“诗意地栖居”的呼声。张明学却用自己的神仙系列画作,通过一个个物质贫乏而神情怡然自得的神仙形象,给物化时代的人们指出“诗意地栖居”其实早被中国传统文人所实践,而且启示人们只要看淡物欲,平和心性,一壶清茶一卷书,保持精神健康,就可以获得生命的欢愉,就可以诗意地栖息。这或许就是明学以古拙之笔画奇丑之人,并名之以神仙的真意所在吧。

由此可见,画家既想继承过去的传统,又在想方设法进行突破。画家既对文人画的题材范围进行了拓展,甚至把自己也融化到自己的作品中去了。并且旧瓶装新酒,在传统题材中,蕴含了自己对时代的理解,阐释了在物欲时代安身立命之道。总之,在这个神仙系列作品中,画家把传统与创新、现实与超脱巧妙地融合在一起。

[李雄燕,贵阳学院]