传统农业区企业务工人员居住就业意愿的城镇化政策启示——以皖北地区为例

2016-04-21汪勇政夏永久储金龙

汪勇政,夏永久,2,储金龙,2

(1.安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽合肥230022;2.安徽省城镇化建设协同创新中心,安徽合肥230022)

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.04.006

传统农业区企业务工人员居住就业意愿的城镇化政策启示——以皖北地区为例

汪勇政1,夏永久1,2,储金龙1,2

(1.安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽合肥230022;2.安徽省城镇化建设协同创新中心,安徽合肥230022)

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.04.006

摘要:文章以文化技能和经济收入相对较好的企业务工人员为对象,围绕居住就业经历、现状及未来意愿,对皖北近58家企业500名员工开展了抽样调查和访谈。研究发现,作为传统的劳工输出地,皖北城镇化发展呈现以下特征及趋势:部分外出人口已回流,并有进一步强化趋势,且人口回流的产业跟随特征突出;与普通农业转移人口相比,在文化技能和经济收入上占据优势的企业务工人员,未来更倾向于在中心城区和县城定居,即不同群体的城镇化目的地存在分层特征;期望子女能受到良好教育以及个人获得更好发展,是推动企业务工人员进城定居的首要动因,因此,提高城镇公共服务水平以及发展城镇产业是皖北地区未来城镇化建设的核心内容之一。文章据此提出了相应的政策建议。

关键词:传统农业区;企业务工人员;居住就业意愿;城镇化政策;皖北地区

一、引言

2012年末,在党的十八大上,国家明确提出新型城镇化战略[1],首次将人的城镇化确立为城镇化建设的核心,关心人、关注人成为本届政府在城镇化政策上的基本出发点。2014年,国务院总理李克强在政府工作报告中进一步明确指出,未来几年将有效推进3亿人的有序城镇化。其中,有序推进中西部地区1亿人口就近就地城镇化成为该项战略的任务之一。因此,开展农村留守人员等群体城镇化意愿研究,对探索新型城镇化发展路径和相关政策制定具有重要意义。

目前,国内城镇化意愿研究主要集中于社会学、地理学和经济学等领域,涵盖三大群体,分别为外出务工人员、大城市郊区农民以及农村留守居民[2-4],研究地域既包含苏锡常、珠三角等沿海发达地区[5-6],也涉及四川、河南和湖南等中西部欠发达地区[7-9]。需要指出的是,学术界之前界定的农村留守居民可进一步细分为两类群体:一类是留在家乡农村养老或从事简单农业劳动的老年人群体;另一类是留在家乡,但平时主要在村里、镇上、县城或中心城区从事非农业生产的中青年群体,部分人员在家乡周边的企业务工。这些传统农业区的企业务工人员,由于户籍和体制等原因,他们不同于体制内员工,只是企业合同工,但与第一类农村留守人员以及普通外出农民工相比,他们在文化技能、经济收入以及城镇融入能力上占据明显优势[10]。作为未来最有可能进入城镇的“农村人”,开展该类群体居住就业经历、现状及未来意愿研究,基于此提出具有可行性和针对性的城镇化规划和发展政策,有助于实现中西部地区农业转移人口的就地就近城镇化战略任务。

二、数据来源与研究方法

(一)研究区概况

皖北地区包括蚌埠、淮南、阜阳、宿州、淮北、亳州6市,含17个县,总面积3.9万平方公里,占全省总国土面积的27.9%,2013年,户籍人口3 152.5万,占全省总人口的45.6%,常住人口2 544.8万,占全省总常住人口的41.8%。2014年区域城镇化水平41%,低于全省平均水平49.2%,GDP总量为5 767.9亿元,占全省国民生产总值的27.6%,工业化进程缓慢,三产比重为18.7%∶48.7%∶32.6%。

(二)数据来源与分析方法

受安徽省人民政府和中国城市规划设计研究院委托,安徽建筑大学承担了《皖北城镇群城镇体系规划》(2013-2030年)中有关皖北企业务工人员城镇化意愿及影响机制的专题调研工作,课题组对分布于村庄、镇上、县城以及中心城区58家企业的近500名员工开展了抽样调查和访谈,内容包括社会经济基本属性、居住与就业经历、现状及未来意愿等。共发放500份问卷,回收有效问卷415份,有效率为83%,企业员工基本属性见表1所列。统计显示:皖北企业员工年龄较轻,以40岁以下青壮年为主,文化程度和经济收入相对较高;从员工户籍所在地分布看,周边农村所占比重最大,其次是市区,本地以外仅占2.95%。

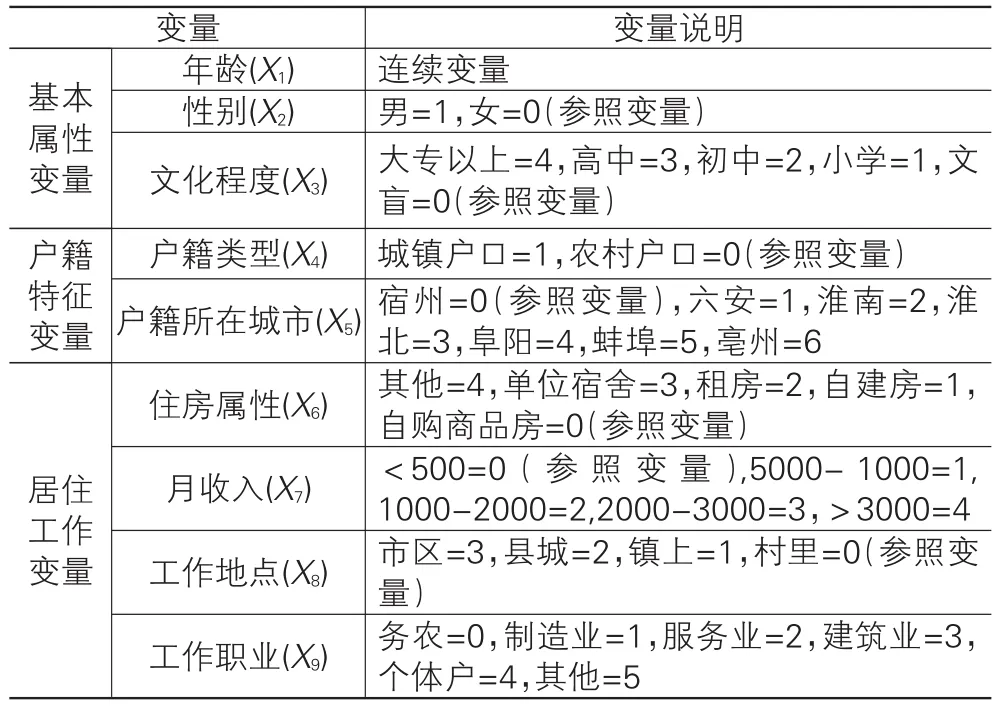

为探析皖北企业员工城镇化意愿影响机制,本文拟采用二元Logistic回归法构建相关计量分析模型。在本项研究中,若企业员工未来愿意定居城镇,因变量为1;若不愿意,因变量为0。参考相关文献并结合企业调查实况,笔者将影响皖北企业员工城镇化意愿的自变量因素归纳为三类,分别为基本属性变量、户籍特征变量以及居住工作变量。其中,基本属性变量包括年龄(X1)、性别(X2)和文化程度(X3);户籍特征变量包括户籍类型(X4)及户籍所在城市(X5);居住工作变量包括住房属性(X6)、月收入(X7)、工作地点(X8)及工作职业(X9)。各相关自变量的说明如表2所列。

表1 企业员工基本情况

表2 模型中的相关变量描述说明

三、皖北企业务工人员的居住就业经历及未来意愿

梳理流动人口居住就业经历,掌握其未来就业地、居住地意愿,对于科学预测区域人口流动、分布、合理制定区域城镇化政策具有重要意义。问卷调查和社会访谈显示,皖北企业务工人员的居住就业经历、未来意愿及变化趋势特征明显。

(一)半数以上皖北企业务工人员属外出回流人口

调查显示,皖北企业务工人员普遍有外出打工经历,55.09%以上受访者表示其首次务工地位于所在地市及合肥以外的其他地区(表3)。

表3 企业员工居住就业经历及未来意愿 %

调查和访谈发现,人口回流是多种因素共同作用的结果,主要原因依据重要性排序依次为:方便照顾家人(38.10%)、家乡生活条件变好(20.35%)、更习惯家乡生活(14.29%)、在外生活压力大(12.54%)、家乡和在外收入差不多(7.36%)、其他(2.60%)、在外工作难找(2.16%)。可见,情感和生活因素对皖北企业务工人员外出回流具有重要推动作用。可以预见,随着皖北地区社会经济的进一步发展,该地区未来将有更多人口开始回流,参与到家乡的工业化和城镇化建设中。

(二)皖北地区人口回流的产业跟随特征突出

基于回流人口的户籍分析发现,皖北人口回流存在明显的地域差异,部分地区表现突出,如宿州的回流人口占外出人口比例较高且不断上升,从2009年的20%上升为2012年的22.85%,而亳州外出人口比重仅在2008年有所下降,随后又持续上升,阜阳农村劳动力外出量及占比则持续稳定提高。这种人口回流的空间差异似乎可以从承接产业转移上获得解释。中国城市规划设计研究院在皖北的调研显示,2011年京沪高铁开通是一个重要节点,自此,以宿州、蚌埠为首的京沪高铁沿线城市产业转移相对密集,比较出名的企业如百丽、康奈尔、东艺及华芳纺织等。皖北沿京沪线利用省外资金占全省比重由2008年的15.9%提升到2012年的21%,占到省外企业在皖北地区投资总额的80%(图1)。伴随制造业企业向宿州和蚌埠的大规模转移,创造了大量就业岗位,必然拉动地区人口的回流。如宿州市回流人口比例连续几年高居20%以上,主要得益于高铁带动的产业转移。

图1 2012年上半年皖北各县市利用省外资金对比

此外,从皖北企业务工人员当前从事工作的行业类型看,所占比重从大到小依次为制造业(86.68%)、服务业(7.75%)、其他(3.15%)、建筑业(1.69%)、个体户(0.73%)。可见,制造业的发展对皖北人口回流具有重要推动和支撑作用。

(三)皖北企业务工人员未来更倾向于流向中心城区及县城

表4显示,皖北企业务工人员就业地和居住地目前主要集中在中心城区和县城。其中,就业地分布比例分别为县城(39.29%)、中心城区(35%)、镇上(17.62%)、村里(8.10%);居住地分布比例分别为中心城区(37.81%)、县城(20.92%)、镇上(12.86%)、村里(28.41%)。这与皖北地区产业园区主要分布于中心城区和县城是相吻合的。

进一步分析该类群体未来就业地意愿,按所占比重从大到小依次为(表4)中心城区(48.68%)、县城(21.51%)、合肥(10.57%)、镇上(7.92%)、其他(6.42%)、村里(4.91%)。

与现状相比,中心城区比重显著上升,位居第一,而县城比重显著下降,位居第二,镇上和村里的比重也下降明显,16.99%受访者表示未来可能去合肥及其他地区务工。

从居住地的未来意愿构成看,从大到小依次为中心城区(42.83%)、县城(28.09%)、合肥(6.18%)、村里(13.55%)、镇上(5.98%)、其他(3.39%)。与现状相比,县城和中心城区所占比重均发生上升,其中,县城提升得更为明显,同时,镇上和村里的比重明显下降。

综上所述,皖北企业务工人员目前主要分布在县城和中心城区,未来有进一步集聚态势。表明乡镇并非该类群体理想的居住和就业目的地,向县城及以上空间单元流动趋势明显,其中,中心城区的吸引力尤为突出。

表4 皖北企业务工人员当前与未来居住就业意愿对比 %

(四)皖北企业务工人员与普通农民在城镇化意愿上存在明显差异

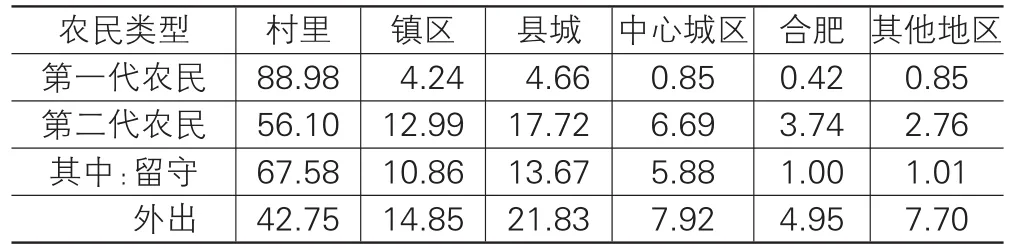

居住地、就业地选择是一种复杂的个体决策行为,在这种理性的行为框架内,个体的社会经济属性具有重要影响作用。一般而言,文化技能、经济收入、社会适应能力较高的群体往往更愿意定居在级别较高的居民点体系,相反,适应能力较弱的群体则倾向于等级较低的居民点体系。笔者所在团队针对皖北居民城镇化意愿的另一项调查显示,就普通农民而言,愿意进城的比例并不大(表5),且倾向于定居小城镇和县城,中心城区比重低于10%[11]。表明社会经济属性差异可能会导致群体在城镇化意愿及目的地上发生空间分离,即社会经济地位较高群体倾向于流向大城市、中心城区或县城,而较低群体则可能流向县城或小城镇。不同群体城镇化目的地的空间分层规律应引起有关政策制定部门的重视。

表5 皖北不同类型农民居住意愿构成 %

四、皖北企业务工人员的城镇化意愿及影响因素

(一)皖北企业员工城镇化动因

调查显示,皖北企业员工具有较高的城镇化意愿,86.45%的受访者表示未来愿意进城定居,其中41.02%的受访者目前已定居城镇。

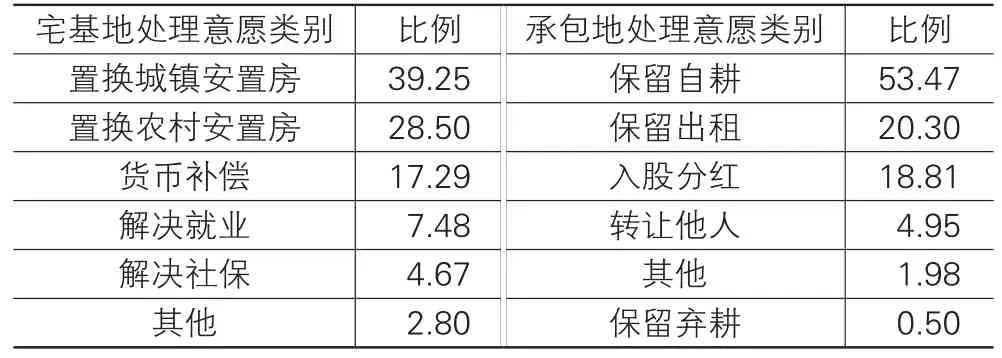

在城镇化动因方面,希望子女享用优质教育资源(35.82%)、自身获取更多就业机会(24.48%),是皖北企业务工人员城镇化的首要动机。而农村有住房和宅基地(45.95%)、家里老人需要照顾(28.11%)以及城镇生活成本较高(35.59%)、基本住房需求难以得到满足(35.59%)等成为阻碍其进城定居的几大因素。可见,来自城镇的推力与来自乡村的拉力构成了皖北企业务工人员城镇化的阻力,有效化解上述阻力是加快该类群体城镇化进程的重要举措。为此,笔者针对宅基地和承包地处理意愿,开展了问卷调查,结果见表6所列。

表6 宅基地与承包地处理意愿情况 %

统计显示:皖北农村户籍企业员工在宅基地处理意愿上,40%的受访者希望通过农村宅基地来置换城镇安置房,29%的受访者希望置换农村安置房,希望获得货币化补偿样本比例仅为17%,再次表明住房问题是阻碍农村户籍企业务工人员进城定居的首要难题;在承包地处理意愿上,受访者处理态度较保守,70%以上受访者表示即使进城定居也希望能继续保留承包地处理权,愿意加入农业合作社或转让他人比例较少,从侧面反映出皖北农村户籍企业务工人员对当前各项社会保障缺乏信心,对进城后能否获得稳定的经济来源和社会保障持不稳定预期,这是皖北地区在制定城镇化政策时需要重点考虑的另一个方面。

(二)皖北企业员工城镇化意愿影响因素分析

本文采用SPSS统计软件对皖北企业员工城镇化意愿影响因素进行二元Logistic回归计量分析,选择向前条件筛选法对数据进行处理。由此选出的自变量构建的方程模型可计算出样本愿意进城落户程度,依此确定出对企业员工进城落户意愿具有显著影响的因素。为保障模拟结果的准确性,以似然比概率小于0.1作为筛选标准,最终选入回归方程的自变量有四个。其中户籍因素选入了户籍类型,居住因素选入了住房属性,工作因素选入了目前工作地,四个变量的Sig值均小于0.05,表明上述四个变量是皖北企业员工进城定居的最主要影响因素。该方程在0.95置信度下显著,-2 Log Likelihood为223.364,卡方为92.305,Sig为0.000,表明该模型整体拟合度较好,通过显著性检验(表7)。结合表2的自变量设置,考察各变量的回归系数和显著度检验,得到以下结论:

在户籍特征变量中,户籍类型对城镇化意愿产生显著性影响,拥有城镇户籍的企业员工城镇化意愿是农村户籍者的3.905倍,而户籍所在城市变量对城镇化意愿不产生显著性影响;在居住工作变量中,住房属性对企业员工城镇化意愿产生显著性影响,住在自购商品房的企业员工城镇化意愿是住在自建房者的3.718倍;在工作因素中,当前工作地点对城镇化意愿影响显著,如在县城和市区务工者未来愿意进城的概率分别是村办企业务工者的5.494倍和4.495倍,而工作职业和月收入对其城镇化意愿影响不显著;在基本属性变量中,年龄、性别及文化水平指标均不对城镇化意愿产生显著性影响。

表7 皖北地区企业员工城镇化意愿的二元Logistic回归

五、皖北企业务工人员居住就业意愿的城镇化政策启示

推进中西部欠发达地区近1亿农业剩余劳动力就地就近城镇化,是当前国家新型城镇化战略的重要任务之一。本文以传统农业区皖北近500名企业务工人员为研究对象,对其居住就业经历、现状及未来意愿开展了社会调查和系统分析。相关研究结论对类似地区城镇化政策制定具有启示意义。

(一)欠发达地区应重视回流人口的就地就近城镇化

调查显示:一半以上的皖北企业员工有外出务工经历,这种回流现象的出现是多种因素共同作用的结果,根据重要性排序依次为方便照顾家人(38.10%)、家乡生活条件变好(20.35%)、更习惯家乡生活(14.29%)、在外生活压力大(12.54%)、家乡和在外收入差不多(7.36%)、其他(2.60%)、年龄变大了(2.60%)、在外工作难找(2.16%)。上述结果表明,情感和生活因素对皖北企业员工回流具有重要推动作用,在国家中部崛起和振兴皖北战略推动下,皖北地区未来将有更多人口回流。而对皖北企业员工未来居住地意愿调查显示:90%以上受访者选择在家乡附近的城镇定居,而选择省内外其他地区不到10%,表明皖北企业员工就地城镇化意愿明显,远距离迁居的可能性不大。因此,“就地城镇化”战略是欠发达区未来在城镇化推进过程中的必然选择,增强县城活力与动力,以县城为核心载体推动就近城镇化成为必然选择。为此必须打破现行的行政层级限制,加强对县城资源要素投入与政策倾斜,鼓励引导产业项目在资源环境承载力强、发展潜力大的中小城市和县城布局,适度增加县城建设用地供给,引导公共资源配置向县城倾斜,以引导人口和生产要素向县城流动,加快县城基本公共服务设施建设,实施以设施配套、功能复合及产城一体为主导的大县城发展战略,把有条件的县城和重点镇发展成为中小城市,以提高县城在新型城镇化过程中的集聚能力和稳定性。

(二)城镇化政策制定应考虑空间分层现象

研究表明,皖北企业员工未来更倾向在中心城区和县城落户定居,居住地空间分布呈现出从农村和镇区向中心城区和县城聚集态势,而笔者另一项针对皖北地区普通农民城镇化意愿调查显示,其城镇化目的地则以小城镇和县城为主。进一步研究发现,社会经济特征差异直接导致两类群体在城镇化目的地空间上的分异。具体而言,文化水平和经济收入相对较高、城市适应能力较强的企业员工群体,未来更倾向于迁居县城和中心城区,城镇化空间层次较高;而普通农民群体未来可能更愿意在中小城镇定居。基于上述事实,欠发达地区在制定城镇化政策时,应针对不同人群实际需求,通过实施针对性措施,有效引导不同人群进城落户,探索具有地域特色的新型城镇化建设路径。

(三)从城和乡两个层面推进城镇化进程

农民进城落户是其综合考虑社会、经济、文化等多种因素而做出的一项理性抉择。为此,不仅应继续加强城镇产业发展和基础服务设施建设,夯实城镇化的物质基础,增大城镇对农业转移人口的吸引力,做好对进城落户农民的社会保障工作,推进相关制度完善,解决农民群体进城的后顾之忧;同时,在充分尊重农民意愿的基础上,积极探索灵活多样、行之有效的宅基地和承包地处理方式,力求将其转换为农民城镇化的一项资本,以有效推进欠发达地区新型城镇化进程。

六、结束语

人的城镇化是新型城镇化建设的核心理念,关注人关心人是学术界和地方政府在研究制定城镇化政策的出发点和落脚点。文章以传统农业区企业务工人员居住就业经历及城镇化意愿为视角,初步探讨了欠发达地区新型城镇化发展路径,对类似地区具有一定借鉴或启发意义。由于时间和经费有限,本项研究仅采集了500个样本,部分问题在调研中尚未进一步开展,如该类群体对地方政府在制定城镇化政策上有什么诉求或建议等,这些都有待笔者在后续研究中进一步补充完善。

参考文献:

[1]黎智辉,黄瑛.“半城市化”与“市民化”——新型城镇化背景下的城市正式移民问题研究[J].规划师,2013,29(4):32-36.

[2]王二红,冯长春.外来务工人员留城意愿影响因素研究——基于重庆市的实证分析[J].城市发展研究,2013,20 (1):85-91.

[3]王华,彭华.城市化进程中郊区农民迁移意愿模型——以广州为例[J].地理科学,2009,29(1):50-55.

[4]李君,李小建.农村居民迁居意愿影响因素分析[J].经济地理,2008,28(3):454-459.

[5]蒋乃华,封进.农村城市化进程中的农民意愿考察——对江苏的实证分析[J].管理世界,2002(2):24-29.

[6]殷江滨,李郇.农村劳动力回流的影响因素分析——以广东省云浮市为例[J].热带地理,2012,32(2):128-133.

[7]吴秀敏,林坚,刘万利.城市化进程中西部地区农户的迁移意愿分析——对成都市农户的实证研究[J].中国农村经济,2005(4):27-33.

[8]朱琳,刘彦随.城镇化进程中农民进城落户意愿影响因素——以河南省郸城县为例[J].地理科学进展,2012,31 (4):461-467.

[9]廖柳文,刘沛林.外来务工人员进城落户意愿调查分析——以湖南省长沙县为例[J].经济地理,2011,31(12):2007-2012.

[10]李冬晓.人的城镇化——新型城镇化的新生代农民工本位观察[J].地域研究与开发,2014,33(4):153-156.

[责任编辑:余志虎]

●中国经济新常态

Urbanization Policy Implications of Enterprise Employees’Housing-employment Willingness in Traditional Agricultural Regions —A Case of Northern Anhui Province

WANG Yong-zheng1,XIA Yong-jiu1,2,CHU Jin-long1,2

(1.School of Architecture and Urban Planning,Anhui Jianzhu University,Hefei 230022,China; 2.Cooperative Innovation Center for Anhui Urbanization Construction,Hefei 230022,China)

Abstract:The paper,taking enterprise employees with relatively high educational and technological levels and incomes,con⁃ducts a sample survey and interviews of nearly 500 employees from 58 enterprises in northern Anhui province in terms of hous⁃ing-employment experience,present situation and future will.The study shows that the development of urbanization in north⁃ern Anhui province,a traditional labor output region,presents the following characteristics and trends: The backward migra⁃tion of rural population has begun to appear and tends to further strengthen.Moreover,the synchronous backward migration of rural population and industry is significant; Compared with ordinary agricultural transfer population,enterprise employees with relatively high educational and technological levels and incomes are more inclined to settle in central urban areas and coun⁃ties,namely the urbanization destinations of different groups have stratified features; The expectation for their children to be well educated and for themselves to achieve better development is the primary cause to facilitate enterprise employees into the city to settle down.Therefore,one of the core contents of urbanization construction in northern Anhui province is to improve the level of public services and the development of urban industries in the future.Finally,the paper puts forward the corre⁃sponding policy recommendations.

Keywords:traditional agricultural regions; enterprise employees; housing-employment willing; urbanization policy; northern Anhui province

作者简介:汪勇政(1979-),男,安徽安庆人,讲师,硕士,研究方向:城市与区域规划;夏永久(1979-),男,安徽庐江人,副教授,硕士生导师,博士,研究方向:城市与区域规划;储金龙(1964-),男,安徽安庆人,教授,硕士生导师,安徽省城镇化建设协同创新中心主任,研究方向:城市与区域规划。

基金项目:国家自然科学基金项目(41401162);安徽建筑大学博士科研启动基金项目“基于县域尺度的安徽省城镇化发展质量评价分析”

收稿日期:2015-01-05

中图分类号:F323.6;F127

文献标志码:A

文章编号:1007-5097(2016)04-0029-05