事件、图式与语义角色磨损

2016-03-23刘艳茹

刘艳茹

(吉林大学 文学院,长春 130012)

事件、图式与语义角色磨损

刘艳茹

(吉林大学 文学院,长春 130012)

摘要:事件是以事件动词为核心、由事件参与者构成的一个完整结构。人类通过认知在大脑中形成关于事件的图式,事件图式再投射到语言层面,以语言表达人类对事件的认知。在向语言投射的过程中,从事件图式到语义层面的投射是一个完全投射,而从语义层面到句法层面的投射出现了语义角色磨损的现象。

关键词:事件;图式;语义角色;磨损

事件是人类活动的一个重要组成部分,人类活动是由不同的事件构成的。一个事件句就是一个事件的语言投射,一段话语反映的是不同事件的变换转移。一个事件是以事件动词为核心、由事件参与者构成的完整结构。本文拟建立一个事件图式假说,解释由事件到语言的投射模型,用以诠释人们对事件的语言识解。

1事件

事件是哲学上的一个重要概念,Vendler、Montague、杨成凯、王红斌、税昌锡、曾莉等,从不同层面对事件进行了解读。Vendler认为,事件是能够使状态发生改变或有终止点的一个过程[1]。Montague认为,事件(event)与pain、tasks、obligations一样都是特殊的实体,事件的一个重要的标志就是它的时间性[2]。杨成凯把事件定义为:“可能世界中的事物呈现的一个事态,包括宇宙中所发生的一切动态的变化和静态的景象。”[3]王红斌强调事件的完整性,认为事件句是叙述一个独立的、完整的事件的句子[4]。税昌锡强调事件的变化性,认为事件是事务从一种状态到另一种状态的变化过程[5]。曾莉认为,“事件”是客观世界的事物、现象在一定时间和空间之中的变化、产生与消亡等[6]。

从前人的论述中,我们可以对事件形成这样的认识:

事件是与其他实体一样有着自己独特特点的实体,它具有以下特性:(1)完整性。事件是组成世界的元素。作为一个事件本身,它不是杂乱无章的,而是一个封闭的完整结构。(2)过程性。事件是一个动态的过程,即使是静态的景象,在时间的维度上也是一个动态的呈现。(3)变化性。事件作为在时间维度上的过程,是一个变化的过程,其中有形态的变化、性质的变化、位置的变化等等。(4)结构性。任何事件都是由事件的参与者构成的,不同的事件具有不同的参与者,形成不同事件的关系网络。所有参与者组成一个完整的事件结构。事件是一种可能存在,和其他实体一样具有完整的图式结构。

2事件图式假说

2.1互动体验与图式的形成

如果我们能把世界和语言剥离开的话,那么世界之于人类、语言之于人类会是什么样子,这恐怕很难想象。语言和世界如何融合在一起,语言如何能够精准地表达世界,这归功于人类认知能力的中介性。

人类在各种生存活动中认识了世界,把各种认识固化在语言中形成了对世界的语言识解。从世界层面到语言层面,是一个复杂的认知过程和理解过程。有人把人类认知的链条归纳为以下模式:现实-互动体验-意向图式-概念(范畴、概念、意义三位一体)-语言(符号)[7]。这个链条把人类从世界到语言的认知过程表述得很清楚,但是这个链条还比较粗糙,我们有必要对其中具体的链条节点进行细化。

现实世界纷繁复杂,它不仅包括我们身外的物质世界,也包括我们人类自身的精神世界。人类对世界的认识经历了一个漫长的过程,从物我不分到物我分离是人类思维能力的一个重大进步。人类在与世界的互动体验中形成了对世界的各种认知模式。体验是一个动态的过程,《现代汉语词典》中把“体验”一词解释为“通过实践来认识周围的事物”[8]。在对“体验”一词分解后可以得到3个核心义素:[+实践][+认识][+事物]。这3个核心义素是紧密相联不可分割的。

“实践”是前认知阶段,是人类改造自然、创造世界的一种活动,在实践的过程中,人类不仅实现了生存的物质需要,而且通过各种体验形成了对世界的认知,即“认识”。

“事物”指的是客观存在的一切物体和现象,是人类认知的对象。客观世界纷繁复杂,人们对事物的认识不能停留在单独的个体之上,人类最重要的认知能力就是为事物和现象分类,即对事物和现象进行范畴化的能力。

人类在实践中得到的最重要的财富是对世界的“认识”,即认知。人类在与世界的互动体验中形成了各种感觉、知觉,进而形成了各种认知图式。所谓图式,是人们对客观世界进行认知后形成的一种理想化的认知模型。在对纷繁复杂的世界进行认知的过程中,图式是认知链条中重要的一环,它是在人类与世界的互动体验的基础上,在对感觉和知觉进行抽象的基础上,对经验和信息进行加工、组织而成的某种常规性的认知结构。图式可以长期储存于记忆之中,是形成语言概念和语言结构的重要的认知形式。由于认知的层面不同,人类认知中形成的图式具有不同层面的区别。

2.2概念图式与事件图式

根据认知视角及认知目标的不同,图式可以分为概念图式和事件图式两类。概念图式是对个体事物范畴化的结果,是建立在人们对个体事物认知的基础上形成的意向图式,其认知对象具有一定的具体性、静态性。如对“鸟”的认知,人们通过对麻雀、燕子、喜鹊、鹦鹉、老鹰、白鹭、孔雀、天鹅、鸵鸟、鸸鹋等等的观察,建立了关于“鸟”的意向图式:有喙、有羽毛、能飞……进而形成了“鸟”的原型范畴。我们对于“猫、狗、汽车、苹果”等等基本层次范畴及其上位、下位范畴的认知都基于概念图式。

事件图式的形成不是建立在对个体事物的认知上,而是建立在以动作为中心的事件结构之上。事件图式是围绕某一个主题组织起来的知识的表征和贮存方式,是对事件结构进行的图式表征。其实一个事件就犹如一个戏剧结构,戏剧有两个重要的构成部分:参与者(participants)和场景(setting)。参与者往往是事件的主体,是句法凸显的部分;场景是事件的背景,为参与者的行动提供背景支持。在舞台表演中,参与者不是静止不动的,而是通过各种动作如演说、拥抱、厮杀等行为来完成舞台表演。位移事件、脚本理论、事件框架理论都是在事件图式的基点上对事件结构的解读。

概念图式是对某一类属的事物或现象进行的认知表征,属于聚合的范畴;事件图式是对某一动态的事件进行的认知表征,属于组合的范畴。

2.3事件图式的常量与变量

认知语言学认为,人们对概念的认知遵循着完型的心理要求,这种完型可以表述为:frame, schema, script, global pattern, pseudotext,cognitive model, experiential gestalt, base, scene.[9]

事件是一个动态的过程,也是一个关系网络,是由各种要素构成的层级式组合、聚合关系体。事件图式把最显著的参与者和某种类型的行为或状态结合成开放的、立体的框架。图式是由各个部分按照一定的方式构成的,一个完整的图式是按照一定规律由各个部分构成的有机整体。我们认为一个事件图式由两大部分构成:一是常量,二是变量。事件是在一定的主题下形成的,在一个事件图式中,事件核心部分是体现事件主题的动作,事件主题直接与事件动词相关。动作本身就具有事件性,每一个事件图式都是事件动作支撑的结果,它决定了事件的基本性质,如同舞台表演,表演的核心是舞台上演员的各种动作,是拥抱还是厮杀,决定了戏剧的基本情节。所以说,我们认为事件的动作是事件图式的常量。事件与动作有一定的契合关系,一个动作必须具有这个事件的基本特征才能进入这个事件结构。

事件的参与者是事件的构成成分,事件的性质决定了事件的参与者,不同的事件参与者在事件图式中承担着不同的角色。一个事件就如同一个戏剧,剧本决定了演员的数量和角色的性质,不同的演员承担着不同的角色,没有演员的参与就没有戏剧的演出。所以,对于一个事件来说,事件的参与者是它的变量,同一个事件从不同的角度可以选取不同的参与者。

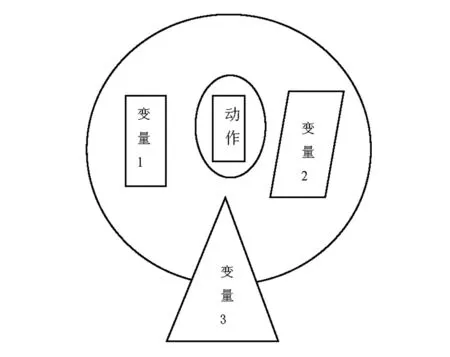

事件图式是在一定场景中出现的由动作和参与者构成的立体框架,如果把一个事件图式看作一个结构的话,那么事件图式是某种类型的行为与该行为的参与者的结合,在事件图式中,事件的动作是事件的常量,参与者是事件的变量。一个事件图式可以如图1所示:

图1 事件结构构成图

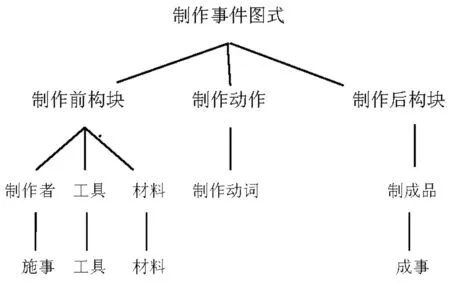

以制作事件为例,制作事件是表现制作过程的一个完整结构,由制作动作、制作者、工具、材料和制成品构成。其中,制作动作是制作事件的常量,制作者、工具、材料和制成品是制作事件的变量。制作图式是人们在与世界的互动体验中形成的关于制作事件的图式。

3事件图式的语言识解

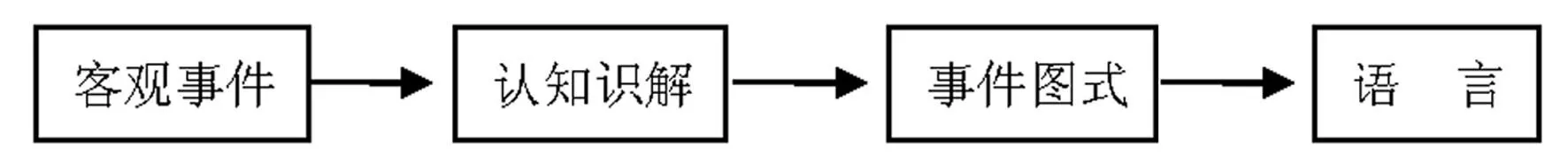

按照认知的规律,从客观世界到语言层面,可以表示为图2:

图2事件的语言表征图示

事件图式是人们对客观存在的事件的一种图式化表征,是存在于人脑中的一个认知模型。这个认知模型想要被人们知晓,必须通过语言来表达。从事件图式到语言表达是一个投射过程。人们对一个事件进行表征,必须把这个图式投射到语言层面,形成合格的句子。由事件图式投射到语言层面具有层级性的特点,由图式到语言层面要经过两个层级,一是从事件图式到语义层面,二是从语义层面到句法层面。

3.1从事件图式到语义层面

由事件图式到语义层面是语言投射的第一个层级。图式和语义是人类认知链条上相互衔接的两个节点。人类在与世界的互动体验中形成了意向图式,包括概念图式和事件图式。人的范畴化能力使得人们能够对意向图式进行语义解读,徐默凡认为,范畴可以分为孤立范畴和关系范畴两大类,孤立范畴对应的是概念图式,关系范畴对应的是事件图式。在语言投射中,孤立范畴投射为语词,关系范畴投射为句法结构[10]。

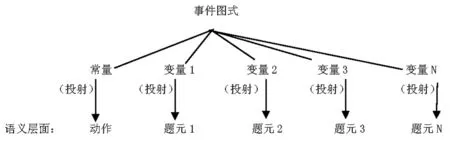

按照常量和变量的划分,我们可以把事件图式分割成两个部分:常量和变量。由事件图式向语义层面投射也可以分割为两个部分,一是常量的投射,二是变量的投射。事件图式的常量就是担当该事件的动作,从事件图式投射到语义层面,常量直接就会投射为具有事件特征的动词。变量的投射是事件参与者向语义角色的转化,事件图式中的参与者语义化为各种语义角色,如施事、受事、成事、感事等等。

由事件图式投射而成的语义层面有两个特点:一是普遍性,二是非线条性。早在20世纪70年代,Fillmore提出语义结构具有普遍性的特点。无论何种语言,无论表层的句法结构如何,世界所有语言的深层语义结构是完全一样的[11]。所以说,事件图式投射为语义结构不受语言类型的限制。就非线性来说,Robert D.VanValin.Jr.在RRG语法中提出语义系统是独立于句法系统的一个系统,语义可以不考虑语言的线性结构特点进行分析[12]。基于这两个特点,在事件图式向语义层面投射中,每个变量都可以投射为一个语义角色。由事件图式向语义层面的投射可以如图3所示:

图3 事件图式向语义层面投射图示

3.2句法投射中的语义角色磨损

由事件图式的不同变量投射到语义层面的语义角色,具有隐性特征,对于一个事件来说,是潜在的参与者。而由语义层面向句法层面投射时,由于某种原因,人们或者把所有的语义角色都投射为句法成分,或者只把某一个或某几个语义角色投射为句法成分。从语义层面到句法层面有一个语义角色过滤的过程。一个完整事件的琐细成分很多,从事件到描述该事件的句子之间的关系,是通过一个过滤方式体现出来的,通过一个过滤的装置,人们过滤掉所有细小成分,只把焦点集中于1个、2个或者3个参与者。

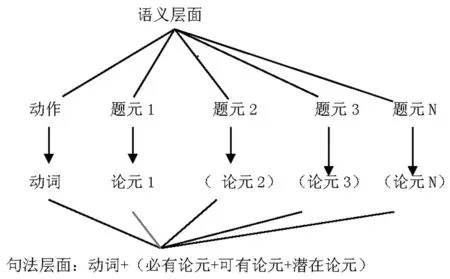

从语义层面到句法层面的投射,具有类型学的差异。和语义的普遍性不同,句法具有很强的个体性,不同类型的语言在同一个语义结构的统摄下,会有不同的句法表现。句法结构也不同于语义结构,句法结构具有层次性、线条性的特点。所谓层次性,指的是语义角色投射到句法结构中时,不同的语义角色承担的句法成分具有一定的层次性,有的语义角色与动词的关系比较紧密,是句法凸显的部分,相当于动词的必有论元,有的语义成分与动词的关系比较疏远,是句法的非凸显部分,相当于动词的可有论元。还有一种语义成分具有潜在性,在句法成分中没有显现,但是在句法变换中或特殊背景下会呈现为某一句法成分。线条型是语言表层结构呈现的基本特性,是语言时间占位的表现,无论是核心动词还是在与核心动词配置的各种论元,都要在一维的时间轴上展开。

由语义层面向句法层面的投射可以如图4所示:

图4 语义层面向句法层面投射图示

但是,在具体的句法投射中,不是所有的语义角色都会投射为句法成分。在这个投射中会出现不同程度的语义角色磨损现象。以制作事件为例,如图5:

图5 制作事件语义投射示意图

制作事件的参与者有4个:施事、工具、材料和成事。但是在从语义层面到句法层面的投射中,语义层面的几个语义角色在不同的状态下出现了不同程度的磨损。如:

例1.饺子包好了。(施事、工具、材料磨损)

例2.科学家又制造了望远镜。(工具、材料磨损)

例3.妈妈用铁锅做饭。(材料磨损)

例4.村里人用葡萄核榨油。(工具磨损)

语义角色磨损可以分为两种,一是自磨损,二是他磨损。所谓自磨损就是先天磨损,即事件的参与者投射为完整的语义角色,但是从语义层面投射到句法层面时,有一些语义角色不投射为句法论元,永远为潜在的语义角色。如:

例5.小朋友虚构了一个天鹅的故事。

在这里,“虚构”的工具应该是头脑,但是这类句法结构不会出现工具这一语义角色。

所谓他磨损就是非先天磨损,即事件的语义角色能够完整地投射为句法论元,但是由于某种原因,这些语义角色有时投射为句法论元,有时不投射为句法论元,变为隐含的语义角色。这类磨损我们称为他磨损。如:

例6.她用砂锅煮了新鲜的蘑菇汤。

例7.她煮了新鲜的蘑菇汤。

句6中出现了工具“砂锅”,句7中工具没有出现,但是整个句子还是合法的。他磨损主要是由外在的因素造成的。如语义凸现、强调、语境的要求等等。

4结语

从事件到语言要经过一个复杂的大脑认知和语言投射的过程。图式的形成得益于人类的范畴化能力,从事件图式到语言层面则是一个复杂的投射过程,从事件图式向语义层面投射时是一个事件的完型,所有的事件参与者都能投射为一个语义角色,即在语义结构中都有占位。但是在向句法投射时,却出现了语义角色磨损的现象。而究竟哪个语义角色会磨损,则是由语言内在的特点和语言运用的原因造成的。

参考文献:

[1]Vendler Zeno.Verbs and Times[J].Philosophical Review,1957,66(2):143-160.

[2]Montague Richard.On the nature of certain philosophical entities[J].The Monist,1969(53):159-194.

[3]杨成凯.事件阶段和语法表示[C]∥语法研究和探索:第十一辑[M].北京:商务印书馆,2002:3.

[4]王红斌.包含名宾心理动词的事件句和非事件句[J].南京师大学报(社会科学版),2004(2):139-144.

[5]税昌锡.附着事件、附着动词及相关句法语义[J].汉语学报,2008(3):12-22.

[6]曾莉.基于事件语义学的汉语双宾语句分析[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2010(3):128-131.

[7]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007:171.

[8]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2005:1342.

[9]Croft William,Cruse D Alan.Cognitive Linguistics[M].New York:Cambridge University Press, 2004:8.

[10]徐默凡.现代汉语工具范畴的认知研究[M].上海:复旦大学出版社, 2004:37-41.

[11]Fillmore,Charles.The Case for Case[M]∥Universals in Linguistic Theory.New York:Holt, Rinehart and Winston, 1968:41.

[12]Van Valin Robert D.Exploring the Syntax-Semantics Interface [M].New York:Cambridge University Press, 2005:5.

责任编辑:柳克

Event, Schema and Abrasion of Semantic Roles

LIU Yanru

(College of Humanities, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract:An event is a complete structure, with the verb acting as the core and all participants involving in it. Human beings form an event schema in the mind through cognition, then the event schema projects to language level so as to express their cognition about the event by language. In the course of projection, the projection from the event schema to the semantic level is a complete one, while in the process of the projection from the semantic level to the syntactic level, there occurs the phenomenon of semantic role abrasion.

Keywords:event; schema; semantic roles; abrasion

中图分类号:H03

文献标志码:A

文章编号:1009-3907(2016)01-0032-05

作者简介:刘艳茹(1970-),女,黑龙江尚志人,副教授,博士,主要从事语义学、句法-语义接口、语言哲学研究。

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA740055)

收稿日期:2015-09-07