雷公藤多苷纳米乳在大鼠肾移植中的免疫抑制作用

2016-01-28王远涛王永生王伟刚周洪澜傅耀文

王远涛 王 钢 张 坤 刘 念 王永生 王伟刚 周洪澜 傅耀文

(吉林大学白求恩第一医院泌尿外二科,吉林 长春 130021)

雷公藤多苷纳米乳在大鼠肾移植中的免疫抑制作用

王远涛王钢张坤刘念王永生1王伟刚周洪澜傅耀文

(吉林大学白求恩第一医院泌尿外二科,吉林长春130021)

摘要〔〕目的制作雷公藤提取物新剂型,提高生物利用度,尝试开发有品质的免疫抑制剂。方法利用自制雷公藤多苷纳米乳(Nano-TII),腹腔内或口服给药途径作用于实验用大鼠肾移植模型。Wistar大鼠为供体,SD大鼠为受体行大鼠原位肾移植术。空白对照组:给予口服安慰剂;对照组:给予口服环孢素(CsA);实验对照组:给予常规的雷公藤提取物片剂(TII);实验组:给予新型纳米雷公藤提取物胶囊;手术对照组:SD大鼠近交系原位肾移植,给予口服安慰剂。检测肾移植术后大鼠尿量、肾功、肝功、急性排斥反应发生率、移植肾/受体存活率。结果实验组大鼠移植肾生存期为(86±12.2)d;生存分析log-rank检验结果认为新型纳米乳雷公藤药物组的大鼠生存期显著长于传统雷公藤给药组(P<0.01),但与标准对照组相比没有统计学意义(P=0.124)。药物毒性大小排序为:TII>Nano-TII>CsA。结论在大鼠肾移植模型中,移植术后单独应用雷公藤多苷纳米乳相比传统TII具有更好的移植物存活率和更小的药物毒性,此项工作为纳米技术雷公藤新剂型的临床应用提供了实验依据。

关键词〔〕大鼠肾移植模型;雷公藤多苷;纳米技术

1吉林大学药学院

第一作者:王远涛(1978-),男,医学博士,副主任医师,主要从事器官移植临床研究。

慢性移植肾肾病(CAN)是由钙调磷酸酶抑制剂(CNI)类药物引起的,主要病理表现为肾血管玻璃样变;同时,此类药物也能引起移植后高血压、高血糖、血脂代谢紊乱和致癌基因表达〔1〕。环孢素(CsA)作为广泛应用的CNI类传统免疫抑制剂,其局限性主要表现为药物相关性毒副反应和急性排斥反应〔2~5〕。目前,具有免疫抑制功能的中药有很多,而雷公藤的功效较为明确,且已被常规用于一些自身免疫疾病(如风湿性关节炎)的治疗中〔6~10〕。在器官移植领域,雷公藤的应用并不普遍。常用的雷公藤提取物片剂生物利用度低,而且血药浓度不稳定,且易造成口腔溃疡、蛋白尿、胃肠道溃疡等明显的副作用,也限制了其大规模应用。在肾移植术后早期的雷公藤提取物转换仍存在较大风险。因此,开发新型雷公藤提取物制剂具有合理性。

1材料与方法

1.1实验动物供体为健康6~8周龄Wistar大鼠40只,雌雄不限,体重250~300 g;受体为健康6~8周龄SD大鼠60只(20只SD-SD移植作为手术对照组),雄性,体重300~350 g。使用实验动物中心提供的标准鼠饲料和灭菌水,动物饲养间清洁级别为SPF级。实验过程中对动物的处置符合相关动物伦理学的标准。

1.2实验用药物高效液相色谱仪测定雷公藤多苷在IPM、大豆油、药用石蜡和橄榄油以及表面活性剂EL-40、RH-40 和Tween-80中的溶解度。根据纳米乳的评价标准,利用序贯设计思想,采用滴定法绘制伪三元相图,制备雷公藤多苷纳米乳(Nano-TII);口服CsA软胶囊,杭州中美华东制药有限公司;雷公藤多苷片(TII),黄石飞云制药有限公司。

1.3实验分组设计将已接受肾移植的SD大鼠随机数字表法分为5组,除手术对照组为2只外其余每组均为10只。A组(空白对照组):给予口服安慰剂;B组(标准对照组):给予口服CsA;C组(实验对照组):给予常规的TII;D组(实验组):给予新型Nano-TII;E组(手术对照组):SD大鼠近交系原位肾移植,给予口服安慰剂。口服途径为灌胃,术后3 d开始。给药剂量分别为:B组CsA 15 mg·kg-1·d-1;C组:TII 30 mg·kg-1·d-1;D组:10%自制Nano-TII 30 mg·kg-1·d-1;A、E组:安慰剂为生理盐水。于术后第1天开始给药至大鼠死亡、24 h收集不到尿液或术后90 d试验结束时处死(处死组内1只作为代表,其余大鼠继续观察移植物生存期)取移植肾病理。

1.4肾移植模型供、受体大鼠均用0.3%戊巴比妥按照1 ml/100 g体重腹腔注射麻醉,钳夹双下肢无疼痛反射时认为已深度麻醉。均采取腹正中切口入路。

器官获取:手术取左肾,先切去左肾包括全长输尿管、整个膀胱,近端肾动静脉需要分别带有腹主动脉瓣和下腔静脉瓣。4℃高渗灌注液灌注后低温保存。

受体移植:深度麻醉后,切除双肾,右肾血管保留并游离远端,采用Engelbrecht法,在手术显微镜下用10~0无损伤带针缝合线,端端吻合共受体肾动脉〔11〕。静脉吻合略加改进,先受体肾静脉从长约1.0 cm的硬膜外管(内径约0.15 cm)内穿出后翻转套在硬膜外管上,供肾静脉直接套扎在硬膜外管上即可,无须缝合。输尿管与膀胱吻合采用一种改进的膀胱瓣片法进行〔11〕。所有受体均于移植后当天关腹前,腹腔注射氨苄青霉素50 mg/kg预防感染。

1.5血尿标本检测各组动物移植后放入代谢笼,每周记录1次24 h尿量、采1次外周血,采用断尾采血法。血标本用于检测血肌酐(Scr)、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)。

1.6移植肾病理移植用于光镜观察的组织采用常规石蜡切片,苏木素-伊红(HE)、染色。应用Olympus 显微镜、摄像机,100倍视野下观察、测量。病理诊断标准:①肾小管损伤标准:细胞及细胞间空泡变性、肾小管塌陷(与间质纤维化和肾小管膜增厚无关)及肾小管肿胀;②肾小管间质损伤标准:单个核细胞浸润,间质细胞空泡变性、水肿及间质纤维化;③肾小动脉病变:肾内小动脉管壁肌性增厚或入球小动脉的玻璃样变及损伤。

1.7统计学方法采用SPSS19.0 软件进行t检验。

2结果

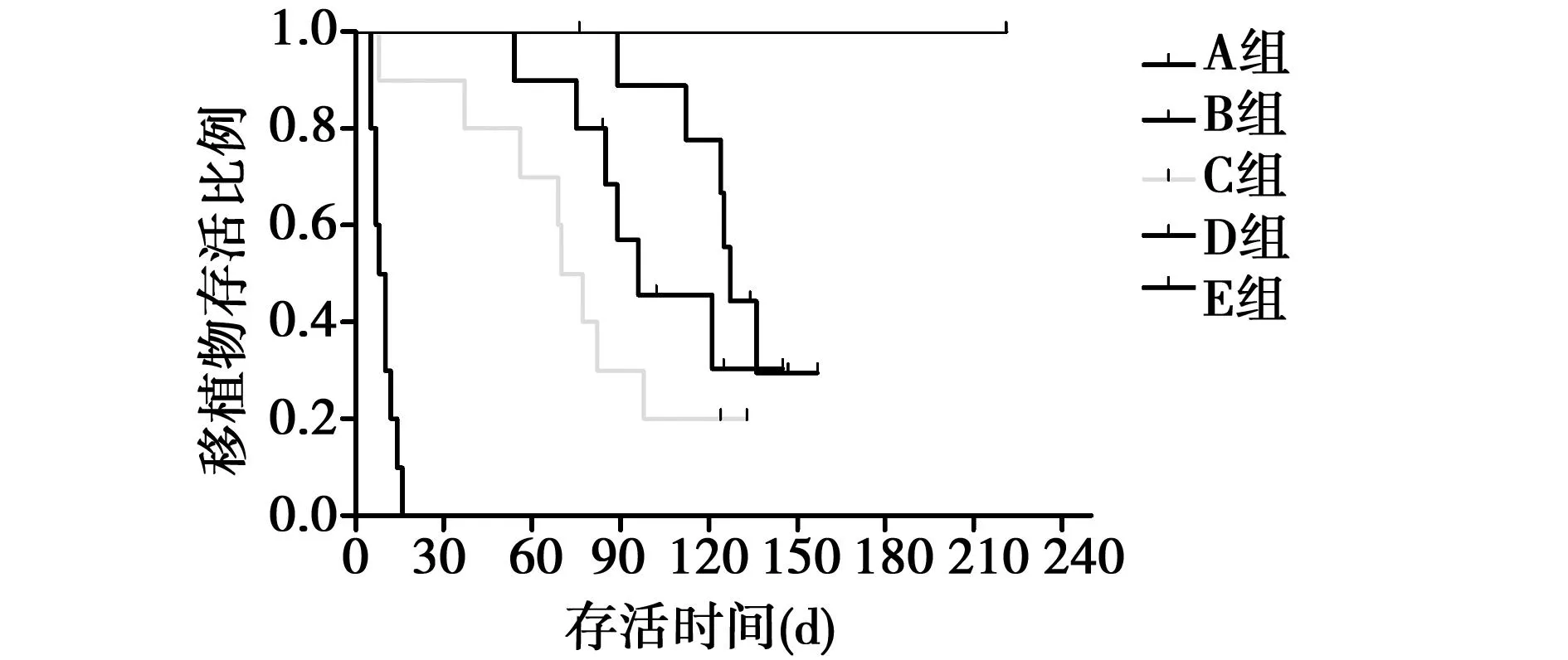

2.1实验动物基本状态实验共纳入42只成功移植的SD大鼠作为研究对象,均在手术后2 h内恢复正常行为状态,并开始进食、排便,术后3 d内独笼饲养,3 d后同实验组大鼠合笼。A、E组大鼠移植物存活时间组间差异显著。E组大鼠移植物生存期最长(<200 d);其中A组10只大鼠存活时间最短(9±2.5)d;其余各组与A组相比均远超出其生存期(P<0.05),其中B组为(124±22.3)d,C组(70±62.6)d,D组(86±12.2)d。

2.2受体SD大鼠移植物功能及药物毒性作用大鼠移植肾脏功能由24 h尿量和Scr表示,药物毒性作用以大鼠外周血ALT和AST表示。如图1所示,E组术后尿量(20.4±3.1)ml/24 h,B组术后尿量(18.2±2.8)ml/24 h;两组尿量标准差较小,尿量浮动不大,大鼠尿量基本稳定。A组大鼠在1 w左右的时间相继进入无尿期,C、D两组尿量进行性下降,在术后7 w左右C组尿量下降趋势明显超越D组。移植后SD大鼠的Scr均在术后出现一次突增,大约1 w左右恢复正常;术后3~6 w基本维持平稳,第7周以后C、D两组血肌酐开始陡增。见图2。

各组大鼠基线肝功能属于正常范围(ALT与AST)。从图3、图4中可以看出,C组折线基本处于B组和D组上方,E组肝功能基本维持在正常范围内。B、C、D组大鼠的转氨酶血清浓度基本随给药时间增长而持续稳定增长,以B组增长趋势更为明显。

图1 移植后SD大鼠尿量变化

图2 移植后大鼠Scr变化

图3 移植后大鼠ALT变化

图4 移植后大鼠AST变化

图5 移植后90 d大鼠肝脏HE染色切片(×100)

在SD大鼠接受移植术后90 d时,各组选取一只大鼠取肝脏,所有大体肝脏形态正常,色泽鲜红,质地柔软。做成HE染色切片,结果如图5所示。A组与E组干细胞形态基本正常,肝索排列规则,肝小叶分界尚可,细胞结构较清晰,肝窦及汇管区均正常,未见肝细胞变性、坏死或纤维化等病理变化,核分裂象普遍。B、C、D组肝索排列轻度紊乱,肝小叶分界尚清楚,肝窦正常,肝细胞伴有少量水肿和脂肪变样变,其中C组脂肪样变相比最明显,还有少许嗜酸性改变。2.3大鼠移植肾生存期术后90 d(此期间内没有意外死亡大鼠)是本实验经过摸索,人为规定的获取移植肾病理的最适时间。笔者希望观察肾功能存活时间能够维持的确切时间,因此观察到本文截稿之日,共221 d。如图6所示,B、C、D生存曲线都在A组与E组的曲线范围之间,且与A组进行log-rank检验均有统计学意义(P<0.05),其中术后90 d存活比例A组为0,B组10只(100%),C组3只(30%),D组5只(50%),E组2只(100%);术后>200 d存活比例A组为0,B组3只(30%),C组2只(20%),D组3只(305),E组2只(100%)。D组与B组的生存曲线相比,没有统计学差异。而D组的Kaplan-Meier曲线与C组相比,有显著性差异。在5组大鼠的生存曲线中,可大致观察到D组生存曲线处于B组及C组之间。

图6 SD大鼠移植生存曲线

2.4移植肾病理检查各组大鼠移植肾获取时大体标本所见:肾脏体积不同程度小于E组,色泽从红润到苍白不一。各组移植肾脏HE切片提示了不同程度的单核细胞浸润、分裂核细胞浸润、肾小球硬化、玻璃样变、肾小管萎缩、间质纤维化和小动脉内膜纤维性增厚等急、慢性排异反应组织病理学改变。

3讨论

雷公藤多苷提取物在动物器官移植模型以及临床器官移植领域均有应用,效果不一而终。雷公藤提取物的免疫抑制作用机制并不十分清楚,有研究表明它能抑制由抗原和细胞因子(白介素-2、-4、-15)激发的T淋巴细胞的活化和增殖,抑制辅助性CD4+T细胞功能,改善CD8+T 细胞功能,下调CD4/CD8的比例,还可以抑制B细胞增殖及产生免疫球蛋白。更重要的是在细胞实验研究中发现,雷公藤提取物与FK结合蛋白(FKBP)-12结合,生成的免疫复合物具有免疫抑制作用。此复合物对钙调磷酸酶的活性无影响,但可与哺乳动物的雷公藤提取物靶分子(mTOR)结合,并抑制其活性。此种抑制阻碍了细胞因子驱动的T细胞增殖,即抑制细胞周期中G1期向S期的发展,从根本上与CNI类发挥免疫抑制作用的靶点不同。相对CNI类药物来说,因其具有低/无肾毒性的特点而得到移植医生的青睐。然而对于维持移植肾术后器官免疫状态的效果,目前仅见于少量的临床报道,缺乏可靠的动物实验研究以及临床研究,尚未有明确的结论。

由于表示移植术后免疫维持状态的指标有很多,个体及组内、组间差异也不可避免会影响这些检验指标的准确性和真实性。因此笔者希望从大鼠肾移植模型体内异体肾脏的存活时间来粗略地描述所用药物的免疫维持效果。所以主要的观察指标是大鼠移植肾存活状况。本研究结果说明自制Nano-Ⅱ具有免疫抑制作用,能够在单独给药的情况下维持一段时间的移植物功能状态。统计学上不能认为Nano-TII和CsA单独给药时两组大鼠移植肾的生存期来自不同总体。这表示两者单独用药,在该实验条件下发挥作用相似。而Nano-TII和Nano-TII相比,自制Nna-Ⅱ在移植大鼠移植物排异反应的免疫抑制作用强于传统片剂。

关于药物对于移植肾功能状态的影响方面,笔者分析了尿量和Scr。Scr水平反映肾功能状态比尿量更敏感。术后Scr的突增可以由手术过程中移植物的冷、热缺血时间所以及受体切除双侧肾脏至移植肾开放灌注的手术时间所解释。在此期间,受体因无肾期体内的代谢累积使内生性肌酐积蓄,而异体肾脏的离体时间则会引起细胞水肿延缓肾脏功能恢复。

然而肾脏病理切片反应排斥反应情况并不统一。原因可能是3个月内大鼠个体可能发生多次急性排斥反应,也有可能即产生慢性排斥反应。而获取病理的时间只有1次,在获取的时间点,每只大鼠都有可能处在急性或慢性排异反应的不同阶段。可见提示需要进一步采取免疫组化染色,以及根据大鼠一般状况表现、尿量及Scr的变化获取即时病理来了解移植肾组织学改变。

本实验是以动物模型为基础的药效及药物毒性试验的初步探索,在实验设计和实验方法有其缺陷,也并没有针对作用机制进行相应探索。但是,在此类研究并不广泛的前提下,笔者的工作为纳米技术雷公藤新剂型的临床应用提供了实验依据。在器官移植领域的临床问题中,预想通过转换应用新型免疫抑制剂来维持器官功能并减少传统CNI类药物因引起的远期移植物功能衰竭的征途还很遥远。但是移植术后单独应用Nano-TII可获得相比传统TII更好的移植物存活率和更小的药物毒性。

参考文献4

1Nankive BJ.The natural history of chronic allograft nephropathy〔J〕.N Eng J Med,2003;349(24):2326-33.

2Keown PA,Ulan RA,Wall WJ,etal.Immunological and pharmacological monitoring in the clinical use of cyclosporin A〔J〕.Lancet,1981;1:686.

3Irschik E,Tilg H,Niederwieser D,etal.Cyclosporin blood levels do correlate with clinical complications〔J〕.Lancet,1984;2(8404):692-3.

4Kahan BD,Wideman CA,Reid M,etal.The value of serial serum trough cyclosporine levels in human renal transplantation〔J〕.Transplant Proc,1984;16:1195.

5Klintmalm G,Sawe J,Ringden O,etal.Cyclosporine plasma levels in renal transplant patients:association with renal toxicity and allograft rejection〔J〕.Transplantation,1985;39:132.

6McDonald SP.ESRD in Australia and New Zealand at the end of the millennium:a report from the ANZDATA registry〔J〕.Am J Kidney Dis,2002;40(6):1122-31.

7Qin WZ,Liu CH,Yang SM.Tripterygium wilfordii Hook F in systemic lupus erythematosus〔J〕.Chin Med J,1981;94:827.

8Guan F,Wang DH.Observation of therapeutic effect of Tripterygium wilfordii in psoriasis〔J〕.J Clin Dermat,1981;10:91.

9Yu D.Clinical observation of 144 cases of rheumatoid arthritis treated with glycosides of Tripterygium wilfordii〔J〕.J Trad Clin Med,1983;3:125.

10Engelbrecht G,Kahn D,Duminy F,etal.New rapid technique for renal transplantation in the rat〔J〕.Microsurgery,1992;13:340-4.

11Pietsch A,Nett PC,Sollinger HW,etal.Modified technique of ureteroureterostomy in rat kidney transplantation〔J〕.Microsurgery,2004;24:345-9.

〔2015-09-15修回〕

(编辑曲莉)

通讯作者:傅耀文(1957-),男,医学博士,教授,主任医师,主要从事器官移植临床研究。

基金项目:国家自然科学基金面上项目(81470975);吉林省科技厅项目(20120934);吉林省卫生厅项目(2014Z042,2013Z002)

中图分类号〔〕R392.4〔

文献标识码〕A〔

文章编号〕1005-9202(2015)23-6680-04;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2015.23.016