冠心病不稳定型心绞痛患者白细胞黏附能力、变性能力与CD18表达变化

2015-12-29陈翀昊,苏衡,李拜红等

冠心病不稳定型心绞痛患者白细胞黏附能力、变性能力与CD18表达变化

陈翀昊苏衡李拜红王广燕朱君姜升阳

(无锡市第三人民医院心内科,江苏无锡214041)

摘要〔〕目的探讨冠心病不稳定型心绞痛患者白细胞黏附能力、变性能力及CD18分子的表达水平。方法选取该院心内科收治的不稳定型心绞痛患者92例,根据病因分为自发型心绞痛29例、心肌梗死后心绞痛31例、劳力型心绞痛32例,同时选取健康成年人30例作为对照组。各组心绞痛患者均给予心内科临床常规对症治疗,包括强心、扩血管、利尿、吸氧、改善离子紊乱等,2 w为1个疗程。治疗结束后,对比不稳定型心绞痛患者发作时及稳定时的白细胞滤过能力、黏附力,通过PCR逆转录聚合酶链反应检测各组心绞痛患者CD11、CD18、凝血酶敏感蛋白的表达水平。结果①实验结束后,各组白细胞变性能力及黏附力均有不同程度变化,心绞痛发作期白细胞滤过指数(8.56±0.81)、白细胞黏附率(83.90±15.05%),较对照组〔白细胞滤过指数(4.21±0.33)、白细胞黏附率(23.33±9.02%)〕明显较高(P<0.05)。②实验结束后,各组间白细胞变性能力及黏附力均有有不同程度变化,自发型心绞痛白细胞滤过指数发作期(9.21±1.16)、缓解期(6.05±0.75)及白细胞黏附率发作期(95.23±10.91%)、缓解期(68.21±10.36%)较劳力型心绞痛白细胞滤过指数发作期(6.17±0.59)、缓解期(4.28±0.88)及白细胞黏附率发作期(67.85±9.15%)、缓解期(35.47±10.99%)明显较高(P<0.05)。③实验结束后,各组PCR电泳表达水平不稳定型心绞痛患者,发作期TSP(0.66±0.09)、CD11(0.57±0.05)、CD18(0.50±0.12)较对照组TSP(0.11±0.03)、CD11(0.13±0.02)、CD18(0.06±0.01)明显较高(P<0.05)。结论有效控制白细胞变形能力及黏附力、降低黏附分子及凝血酶敏感蛋白的合成与表达,可有效控制心绞痛病情,提高治疗效果,对临床具有指导意义。

关键词〔〕冠心病;不稳定型心绞痛;白细胞黏附能力;变性能力;CD18

中图分类号〔〕R541.6〔文献标识码〕A〔

基金项目:国家自然科学基金资助项目(No.81200161)

第一作者:陈翀昊(1976-),男,副主任医师,主要从事冠心病及心脏介入治疗研究。

不稳定型心绞痛可因冠状动脉粥样硬化、血小板凝聚、血栓形成及冠状动脉痉挛等诱发加重〔1~3〕。传统治疗方案往往难以长期维持,出院后复发率较高,需要长期服用强心、扩血管、降脂类药物,对患者肝肾功能造成较大的负担。本文通过观察对比不稳定型心绞痛患者发作时及稳定时的白细胞滤过能力、黏附力,探究不稳定型心绞痛新的治疗思路。

1资料与方法

1.1一般资料选取2011年1月至2014年1月于我院以不稳定型心绞痛为诊断住院患者92例,根据疾病诱发因素分为自发型心绞痛29例(男17例,女12例)、心肌梗死后心绞痛31例(男21例,女10例)、劳力型心绞痛32例(男19例,女13例),同时选取健康成年人30例(男17例,女13例)作为对照组。各组一般资料相仿,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2纳入标准 患者均符合《不稳定型心绞痛诊断与防治指南》〔4~6〕的诊断标准,原有稳定型心绞痛性质改变,心绞痛频繁发作、疼痛程度及发作时间延长;静息状态下心绞痛发作;短期内既往轻微体力活动诱发的心绞痛;发作时或缓解期可有心电图ST-T不同程度改变;心绞痛发生于心肌梗死后2 w内。

1.3排除标准肝、胆严重疾病;恶性肿瘤、白血病等;脑炎;神志异常;不同程度心力衰竭等患者。

1.4实验方法各组心绞痛患者均接受临床用药指南,予强心、控制血脂、扩张血管、营养心肌对症治疗,提供吸氧、调节机体离子紊乱等临床理化检查监测。2 w为1个疗程。对照组不予任何干预手段。在不稳定型心绞痛患者疾病发作期进行对症治疗前,抽取静脉血液,进行白细胞黏附力、滤过指数检测,根据白细胞滤过指数可反映出白细胞变性能力变化,两者呈正比关系。通过PCR逆转录聚合酶链反应检测各组心绞痛患者CD11、CD18、凝血酶敏感蛋白(TSP)表达水平。

1.5PCR反应将实验标本置于离心机中5 000 r/min离心,提取上清液,在血清中加入McAb缓冲液,置于15 000 r/min离心机中离心15 min,提取白细胞,加0.1 mol/L pH7.2的PBS洗涤3次,1 000 r/min离心5 min,取上清液3 μl放入PCR仪器中检测。采用双巢PCR扩增方法,引物由大连宝生物有限公司合成。引物序列:TSP-正义: 5'-TTAATAAGTGTGTATATGAAT-3';TSP-反义:5'-ACTGAGCAATTCCTCTT-3';CD-正义:5'-TGAAGGGAATATGTTAGCTT-3';CD-反义:5'-GACTTCATCCTGCACTCTGT-3',并应用GAPDH管家基因作为β内参。提取总DNA并行双巢PCR反应,做凝胶电泳及摄影分析,用IBAS图像分析仪对PCR杂交结果进行光密度扫描,测得支原体DNA条带与GAPDH条带的峰面积积分。

1.6统计学方法采用SPSS19.0软件进行统计学分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验。

2结果

2.1不稳定型心绞痛病情变化时白细胞功能变化情况实验结束后,各组白细胞变性能力及黏附力均不同程度变化,与对照组比较,疾病发作时白细胞滤过指数及黏附率较高(P<0.05),见表1。

表1 不稳定型心绞痛病情变化时白细胞功能变化情况 ± s)

与对照组比较:1)P<0.05;下表同

2.2各组间白细胞黏附力及变性能力比较与心梗后心绞痛组及劳力型心绞痛组比较,自发型心绞痛组心肌梗死患者疾病发作时白细胞滤过指数及黏附率明显较高(P<0.05)。见表2。

2.3TSP、CD11、CD18表达水平比较实验结束后,各组均有不同程度的TSP及CD黏附分子增加表达;与对照组比较,心绞痛发作期TSP及黏附分子表达明显(P<0.05)。见表3。

表2 各组间白细胞黏附力及变性能力情况 ± s)

表3 TSP、CD11、CD18表达水平比较

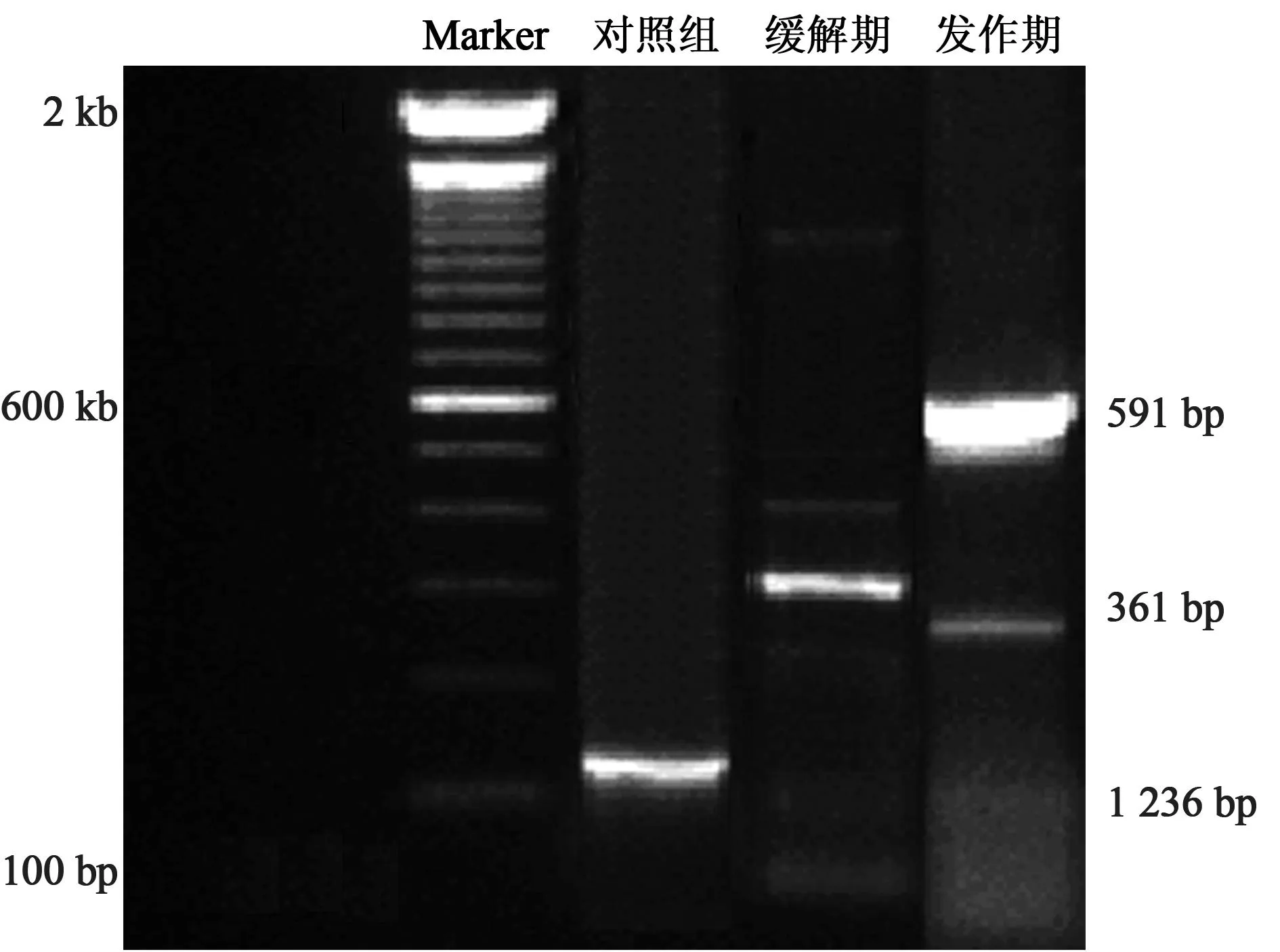

2.4PCR试验扩增结果各组TSP及CD11、CD18离心产物进行PCR扩增试验后,结果均显示出不同的特异性条带,与对照组比较,发作期患者PCR条带明显增强(P<0.05)。见图1。

图1 各组PCR反应扩增结果比较

3讨论

不稳定型心绞痛是临床最常见的心血管疾病,有别于稳定性心绞痛,表现为心绞痛症状进行性增加,新发作的休息或夜间性心绞痛或出现心绞痛持续时间延长,是一类具有独特病理生理机制及临床预后的疾病,如果不能得到及时的治疗,往往会发展为心肌梗死,导致患者死亡〔7,8〕。由于不稳定型心绞痛患者白细胞黏附能力及变性能力较稳定心绞痛患者高,导致冠状动脉血流动力学改变较大,管径及血液黏稠度改变加重疾病进展,因此30%的不稳定型心绞痛患者在疾病发作后的3个月内心肌梗死的发生率较稳定性心绞痛患者提高40%。传统治疗以强心、扩血管等方法,因对其生理病理机制不明确,长期疗效差,难以控制疾病进展,给患者带来身心和经济负担。为此,医学界进行大量临床研究,探讨心绞痛患者微观致病因素原理,从而提出新的长效、低副作用、高疗效临床治疗方案〔9~13〕。目前临床上普遍认为不稳定型心绞痛患者主要致病机制以白细胞各项生理功能的紊乱为主,通过控制并恢复白细胞生理功能,可控制病情进而改善预后〔13~15〕。

本实验结果提示不稳定型心绞痛患者主要因白细胞变性能力及黏附力的改变,加重冠脉血流限制,其病情程度与之呈正比关系,以自发型心绞痛为重;不稳定型心绞痛的白细胞滤过性及白细胞黏附性较正常水平高,可加重冠脉血流黏滞状态,提示有效控制白细胞各项生理状态可明显提高临床疗效,长期控制病情。不稳定型心绞痛发病期因有大量黏附分子CD18的合成与表达,有导致血液中黏附力增大,冠脉血流速降低,加重心肌缺血缺氧状态,因此控制TSP及白细胞黏附分子的合成表达,可控制病情的发展,为新的治疗方案奠定基础。PCR研究结果表明控制白细胞黏附分子的表达水平可较好的控制疾病进展,降低疾病复发率,为临床研究及应用,提供新的思路。

综上所述,有效控制白细胞变性能力及黏附力,降低黏附分子及TSP的合成与表达可有效控制心绞痛病情,提高治疗效果,对临床具有指导意义。

4参考文献

1鲁中芳.不稳定型心绞痛临床治疗经验介绍〔J〕.中国心血管病学,2003;35(10):10-1.

2隆艳.不稳定型心绞痛35例治疗临床观察〔J〕.长春中医药大学学报,2006;22(4):35.

3朱军.不稳定型心绞痛及稳定性心绞痛临床治疗经验总结〔J〕.中国临床医学,2000;24(6):32.

4王民.扩血管联合降脂药物控制不稳定型心绞痛疾病进展的临床观察和实验研究〔J〕.中国临床医学,2000;24(1):68.

5王和清.治疗不稳定型心绞痛并心衰、心肌梗死临床经验总结〔J〕.河北临床医学,2001;23(4):16.

6中华医学会循环分会心血管学组.不稳定型心绞痛诊断与防治指南〔J〕.中华医学信息,2009;24(1):20-1.

7张光欣.不稳定型心绞痛临床49例用药治疗观察〔J〕.中国心血管病学,1993;14(4):161.

8邢萍.不稳定型心绞痛中西医治疗方案联合应用治疗280 例〔J〕.中国循环病学,1993;15(1):9.

9罗华.不稳定型心绞痛的中医辨证治疗〔J〕.中华心血管杂志,2002;20(1):17.

10刘鲁.不稳定型心绞痛的发病及诱发因素〔J〕.中华心血管杂志,2000;21(8):3.

11王正清.治疗不稳定型心绞痛经验〔J〕.实用临床医药杂志,2009;23(4):260.

12薛玫.不稳定型心绞痛治疗的临床研究〔J〕.实用临床医药杂志,2008;22 (1):59.

13Burke W,Fesinmeyer M.Family history as a predictor of Unstable angina〔J〕.Am J Prev Med,2003;24(8):160-9.

14周黎明.参附注射液对不稳定型心绞痛联合心肌梗死100 例疗效观察〔J〕.中国心血管研究,2005;37(1):36.

15李维健.单硝酸异山梨酯联合降脂药物治疗心绞痛联合心肌梗死的临床治疗观察〔J〕.临床医药实践杂志,2007;16(6):538.

〔2015-03-19修回〕

(编辑郭菁)