破骨样细胞中骨保护素和NF-κB配体受体的表达及其意义

2015-12-29聂斌,管思明,张韶英等

破骨样细胞中骨保护素和 NF-κB配体受体的表达及其意义

聂斌管思明1张韶英方欣1周韶琼1

(华中科技大学同济医学院附属武汉市中心医院老年病科,湖北武汉430014)

摘要〔〕目的探讨破骨样细胞中骨保护素(OPG)和 NF-κB配体受体(RANKL)表达情况。方法单独培养骨髓单核细胞前体,用巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)和维生素D诱导其转化为破骨样细胞,在0、5、10、15 d用光镜观察和TRAP染色(抗酒石酸染色)评估破骨样细胞的转化程度,用RT-PCR检测OPG和RANKL的表达情况;然后构建主动脉中膜平滑肌细胞(SMC)与骨髓单核细胞前体共培养的模型,用维生素C和β-磷酸甘油诱导SMC转化为成骨样细胞,并在0、5、10、15 d用同样方法再次检测共培养中破骨样细胞转化的情况,以及两种细胞中OPG和RANKL的表达情况。结果不管是单独培养、还是共培养,破骨样细胞中始终没有OPG和RANKL的表达。结论破骨样细胞的转化可能主要受成骨样细胞分泌的OPG和RANKL调控,本身并没有分泌OPG和RANKL进行自身调节的机制存在。

关键词〔〕骨保护素;NF-κB配体受体;成骨样细胞;破骨样细胞

中图分类号〔〕R68〔文献标识码〕A〔

基金项目:武汉市卫生计生委科研基金资助(No.WX15C42)

通讯作者:管思明(1951-),女,主任医师,主要从事老年心血管病专业研究。

1华中科技大学同济医学院附属武汉协和医院老年病科

张韶英(1963-),女,主任医师,主要从事老年心血管病专业研究。

第一作者:聂斌(1976-),男,主治医师,主要从事老年心血管病专业研究。

近年来研究表明,动脉钙化是与骨形成相似的一种高度可调控的过程〔1〕。动脉中存在着类似于骨中成骨细胞活性的成骨样细胞,导致动脉局部的钙沉积;同时也存在着类似骨中破骨细胞活性的破骨样细胞,可吸收动脉局部的钙化。如果成骨样细胞转化增多,而破骨样细胞转化不足,则会导致动脉钙化的形成〔2〕。目前的研究表明,破骨样细胞的转化主要受骨保护素(OPG)/核转录因子(NF)-κB配体受体(RANKL)(OPG/RANKL)系统的调控〔3〕。但对于破骨样细胞自身是否能分泌OPG、RANKL进行自我调控,却一直很少有研究报道。本文拟探讨破骨样细胞是否存在分泌OPG/RANKL进行自我调控的机制。

1材料和方法

1.1材料健康雄性SD大鼠,体重180~200 g,购自同济医学院动物实验中心;大鼠骨钙素抗体,碱性磷酸酶(ALP)活性检测试剂盒,钙检测试剂盒购自Bioss公司;大鼠OPG抗体、RANKL抗体购自R等D Systems公司;维生素D、维生素C、β-磷酸甘油、巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)购自上海信宜药业公司; OPG和RANKL的引物由ProMab公司合成。

1.2破骨样细胞的单独培养

1.2.1单核细胞前体的取材、培养〔4〕选用6周龄雄性SD大鼠,断颈处死,无菌条件下分离股骨,暴露髓腔后用α-MEM培养基(含20%胎牛血清)冲洗骨髓腔,冲洗液用200目筛网过滤后,收集接种于25 ml培养瓶,在5%CO2,37℃培养24 h后,收集未贴壁的细胞,加入淋巴分离液,进行Ficoll/Hypaque梯度离心,然后收集表面的单核细胞层,用磷酸盐缓冲液(PBS)清洗后,接种于含有α-MEM培养基(含20%胎牛血清)的六孔板中,并在培养液中加入100 U/ml 的青霉素,和100 μg/ml的链霉素。

1.2.2诱导单核细胞前体向破骨样细胞转化在上述培养液中加入25 ng/ml的M-CSF和1×10-8mol/L的维生素D,分别在第0、5、10、15天,用以下方法检测单核细胞前体向破骨样细胞的转化情况。(1)破骨样细胞镜下形态学观察。(2)破骨样细胞的抗酒石酸(TRAP)染色检测:常规细胞爬片,去离子水洗3次,浸入新配置的TRAP染色孵育液37℃中1 h,然后去离子水洗3次,中性树胶封片,最后在光镜下观察,阳性为显示暗红色。(3)破骨样细胞的OPG和RANKL表达:引物由primer3.0软件设计,并由ProMab公司合成。OPG(rattus)-正义:5'-ATCGGCCACGCGAACCTCAC-3',OPG(rattus)-反义:5'-GCTGCTCGCTGGGTTTGCAG-3',片段长度155 bp,退火温度59℃;RANKL(rattus)-正义:5'-AGCCTTTCAAGGGGCCGTGC-3',RANKL(rattus)-反义:5'-GGGCCACATCGAGCCACGAA-3',片段长度104 bp,退火温度58℃。

1.3共培养

1.3.1成骨样细胞和破骨样细胞共培养模型的构建〔5〕选取6周龄雄性SD大鼠,无菌条件下分离主动脉,去除筋膜,沿纵轴剪开动脉,小心刮去内膜,然后剥下中膜,剪成约1 mm×1 mm的小组织块,放入装有DMEM(含20%胎牛血清)培养液的培养瓶中,并加入100 U/ml 的青霉素和100 μg/ml 的链霉素。待细胞从组织块中游出后,收集放入5% CO2、37℃的培养箱中进行培养。SMC的鉴定采用光镜下形态学观察和SMC的特异性标志物α-actin的免疫荧光染色法。实验所用SMC为培养的第6~8代细胞;SMC和单核细胞前体的共培养则如文献〔6〕所述,首先将SMC种植于非接触性共培养体系的下层Lab-TeK腔室玻片上,然后将单核细胞前体种植于上层tissue culture insert(NUNC产品)中。共培养细胞体系也随机分为两组:正常组和钙化组,正常组即为SMC和单核细胞前体的普通共培养,钙化组则在此培养液中再加入10 mmol/L β-磷酸甘油和50 μg/ml维生素C,以诱导其中的SMC形成钙化。并在第0,5,10,15天收集两种细胞分别进行以下检测。

1.3.2共培养中成骨样细胞转化程度的检测

1.3.2.1成骨样细胞中钙离子含量的测定收集共培养中的成骨样细胞,弃去细胞培养液,将细胞用PBS洗三次后,加入0.6 mol/L的HCl,37℃孵育24 h脱钙,收集脱钙上清液,用钙测定试剂盒(邻甲酚酞络合酮比色法)检测细胞的钙离子含量;另外,用考马斯亮蓝法测定细胞的蛋白含量,最后结果用蛋白含量标准细胞钙含量(以μg/mg protein表示)。

1.3.2.2成骨样细胞中ALP活性的检测 收集共培养中成骨样细胞,首先用超声波裂解细胞,然后向微孔板内添加100 μl底物缓冲液和20 μl样品,在微孔板振荡器上充分振荡1 min后,37℃孵育15 min。添加80 μl反应终止液,在微孔板振荡器上充分振荡1 min后,用酶标仪测量405 nm处的吸光值,计算出ALP活性值,最后结果再用考马斯亮蓝法测定的蛋白含量进行标准化。

1.3.2.3成骨样细胞中骨钙素的Western印迹检测收集共培养中成骨样细胞,常规匀浆,提蛋白,蛋白质变性,进行十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)电泳,使用三明治电转法将蛋白转移到硝酸纤维素膜上,然后置于5%的脱脂奶粉中封闭,4℃过夜。弃去封闭液,用PBST漂洗2~3次,加入按1∶100稀释后的一抗抗大鼠骨钙素单克隆抗体,室温下于摇床孵育2 h,PBST漂洗后加入末辛根过氧化物酶(HRP)标记的二抗,室温下于摇床孵育1 h,PBST漂洗后进行二氨基联苯胺(DAB)显色,最后以Gel pro4.0 版凝胶光密度分析软件进行测量分析。

1.3.3共培养中破骨样细胞转化程度的检测收集共培养中破骨样细胞,使用上述1.2.2中方法,检测破骨样细胞的转化程度。

1.3.4共培养中两组细胞的OPG和RANKL实时定量PCR检测收集共培养中的成骨样细胞和破骨样细胞,分别进行OPG和RANKL的实时定量PCR检测,检测方法如前所述。

1.4统计学方法应用SPSS17.0软件进行t检验。

2结果

2.1破骨样细胞的单独培养

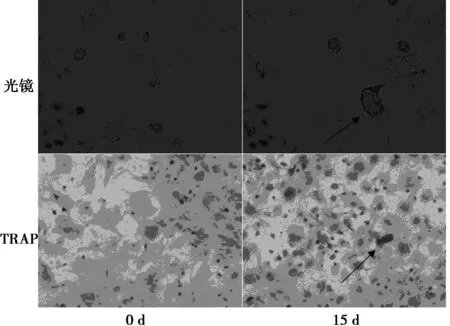

2.1.1单独培养时破骨样细胞的转化情况 单核细胞前体经过15 d诱导后,大多数转化为多核巨细胞,有伪足,并可以借助伪足的凹凸伸缩而变化形态,而且TRAP染色显示为红色。表明培养的单核细胞前体经诱导后大多数已转化为破骨样细胞。见图1。

图1 破骨样细胞的转化

2.1.2单独培养时破骨样细胞中OPG、RANKL的表达情况在单核细胞前体转化为破骨样细胞的过程中,无论在第0、5、10、15天,其OPG、RANKL的实时定量PCR检测均表现为无或极其微弱。

2.2共培养

2.2.1共培养时成骨样细胞的转化情况共培养中,SMC经钙化诱导15 d后,其钙离子含量、ALP活性、骨钙素Western印迹检测都为强阳性,表明经过钙化诱导,SMC已成功转化为成骨样细胞。见表1。

表1 成骨细胞转化对比 ± s)

与0 d比较:1)P<0.05

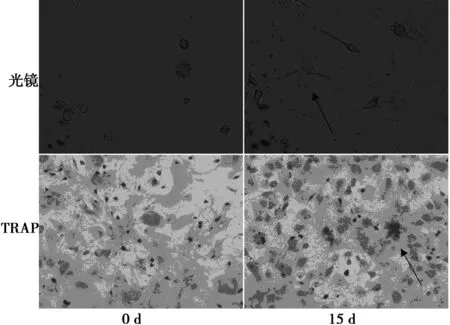

2.2.2共培养时破骨样细胞的转化情况共培养15 d后,单核细胞前体中仅有一小部分转化为多核巨细胞,有伪足,并可以借助伪足的凹凸伸缩而变化形态,且TRAP染色显示为红色。以上结果表明共培养15 d后,单核细胞前体中有一小部分转化为破骨样细胞。见图2。

图2 破骨细胞转化情况

2.2.3共培养时成骨样细胞OPG、RANKL的表达情况共培养中,成骨样细胞无论在第0、5、10、15天均一直有OPG表达,且在第0、5、10天中,OPG的表达一直呈上升趋势,而在第15天OPG的表达明显下降。成骨样细胞在第0天无RANKL表达, 而第5、10、15天均有RANKL表达,且表达也一直呈上升趋势(均P<0.05)。见表2。

表2 成骨细胞OPG、RAWKL表达情况

2.2.4共培养时破骨样细胞OPG、RANKL的表达情况共培养中,破骨样细胞无论在第0、5、10、15天,OPG、RANKL的实时定量PCR检测均仍为无或极其微弱。

3讨论

动脉钙化是钙磷在动脉壁沉积的一种病理性表现,与各种心血管事件发生率的增加直接相关。近年来许多研究证实,动脉钙化的形成并非只是钙磷的被动沉积,而是与骨形成类似的一种高度可调控的主动过程。其中破骨样细胞因具有抑制动脉局部钙化发展的作用,从而在动脉钙化的防治方面具有很好的前景,阐明破骨样细胞转化调控的机制因此也具有重要意义〔7〕。目前认为影响破骨样细胞转化最关键的是OPG/RANKL系统,RANKL促进破骨样细胞的转化而OPG则相反。动脉壁的一些细胞,主要是SMC,在发生钙化转化为成骨样细胞的过程中会分泌出大量的OPG和RANKL,进而调控局部的破骨样细胞转化〔8〕。

本实验首先构建了破骨样细胞单独转化的模型,发现此过程中并没有明显的OPG和RANKL的表达。虽然单独培养时破骨样细胞并没有表达OPG和RANKL,但并不一定就意味着破骨样细胞本身没有分泌OPG和RANKL进行自身转化调节的可能。因为在人体中很可能存在着各种细胞之间相互作用的复杂机制。在动脉钙化发生的过程中,也许当成骨样细胞和破骨样细胞两者共存时,成骨样细胞分泌出的某些因子会影响破骨样细胞的转化,使得后者可以分泌OPG、RANKL,参与自身转化的调节。这正如在骨代谢中,单独培养破骨细胞时,即使加入足够的转化诱导剂,但是能转化成熟的破骨细胞也往往较少;而当把成骨细胞和破骨细胞放在一起共同培养时,因两者之间发生的复杂相互作用,最后就可以诱导出大量的成熟破骨细胞〔9〕。因此,本文又构建了成骨样细胞与破骨样细胞两者共培养的模型以模拟人体动脉的微环境,并在培养液中加入了钙化诱导剂以诱导SMC转化为成骨样细胞,以模拟动脉发生钙化的过程。本实验表明,破骨样细胞的转化调节可能主要受成骨样细胞分泌的OPG、RANKL影响,本身并没有进行自我调节的机制存在。

另外,本实验还发现:在两者共培养的模型中,当SMC发生钙化转化为成骨样细胞时,只有一小部分的单核细胞前体转化为破骨样细胞。这也和许多学者在临床实践和动物模型中发现的结果一致:即在发生钙化的动脉壁上,往往可以检测到大量的钙化细胞(即成骨样细胞),却只有很少量的破骨样细胞存在〔10〕。分析造成这种现象的原因很可能是在正常状态,钙化的早期以及中期,成骨样细胞中都有大量的OPG表达,却没有或仅有少量的RANKL表达,RANKL的含量相对于OPG处于明显劣势,致使此时RANKL促破骨样细胞转化的功能完全被OPG所抑制,局部的单核细胞前体得不到RANKL的诱导,因此不能转化为破骨样细胞;只有到了钙化晚期,此时成骨样细胞OPG的表达已经明显下降,而RANKL的表达则比以前明显升高,因此RANKL促破骨样细胞转化的功能开始可以有所发挥。单核细胞前体有了RANKL的诱导,于是出现少量的破骨样细胞转化。本文认为,之所以无论在细胞共培养的模型还是宏观动物模型中都只发现少量的破骨样细胞转化,是因为大多数情况下局部微环境中OPG的含量超过了RANKL的含量,使得RANKL促破骨样细胞转化的功能无法发挥出来所致。

4参考文献

1Rennenberg RJ,Schurgers LJ,Kroon AA,etal.Arterial calcifications〔J〕.J Cell Mol Med,2010;14(9):2203-10.

2陈雯,郭进,马隆佰,等.老年人骨质疏松与冠状动脉钙化的关系〔J〕.中国老年学杂志,2004;34(6):487-9.

3D'Amelio P,Isaia G,Isaia GC.The osteoprotegerin/RANK/RANKL system:a bone key to vascular disease〔J〕.J Endocrinol Invest,2009;32(4):6-9.

4Roodman GD,Ibbotson KJ,MacDonald BR,etal.1,25-Dihydroxyvitamin D3 causes formation of multinucleated cells with several osteoclast characteristics in cultures of primate marrow〔J〕.Proc Natl Acad Sci USA,1985;82(23):8213-7.

5刘铭,杨康,廖克龙,等.SD大鼠自体平滑肌细胞的获取和体外培养〔J〕.重庆医学,2004;33(12):1784-5.

6Goto H,Osaki M,Fukushima T,etal.Human bone marrow adipocytes support dexamethasone-induced osteoclast differentiation and function through RANKL expression〔J〕.Biomed Res,2011;32(1):37-44.

7Zhao Y,Urganus AL,Spevak L,etal.Characterization of dystrophic calcification induced in mice by cardiotoxin〔J〕.Calcif Tissue Int,2009;85(3):267-75.

8Valdivielso JM.Vascular calcification:types and mechanisms〔J〕.Nefrologia,2011;31(2):142-7.

9史风雷,王海彬,杨勇,等.建立成骨与破骨细胞共育体系的一种方法〔J〕.中国矫形外科杂志,2003年;11(22):1550-2.

10Massy ZA,Mentaverri R,Mozar A,etal.The pathophysiology of vascular calcification:are osteoclast-like cells the missing link〔J〕? Diabetes Metab,February 1,2008;34(1):16-20.

〔2015-02-15修回〕

(编辑袁左鸣)