课堂视角下的科学本质及其教学实现路径*

2015-12-26蒋永贵

●蒋永贵

课堂视角下的科学本质及其教学实现路径*

●蒋永贵

课堂视角下的科学本质是科学知识的习得与应用过程,也就是由科学知识和科学过程两密切关联部分构成。尤其是科学过程,则应超越“科学过程即科学探究”这一传统认识,泛指学生习得科学知识以及决策、处理实际问题的任何过程,包括广义的科学方法以及科学态度、情感与价值观。体现科学本质的教学可从以下三位一体的路径来实现:一是重视前概念成因分析,引导学生逐步认识科学概念本质:二是强化科学过程教育意识,突出并显化科学方法教育:三是注重榜样示范,发展学生科学态度、情感与价值观。

科学本质;科学知识;科学过程;实现路径

科学本质的理解含以下三方面的内容:[1]科学知识;科学探究;科学是一种社会事业。但进一步考察以上三方面内容的具体内涵,发现多是从传统科学哲学或后现代科学观视角下讨论科学的本质,其中较多观点难以有效地指导中小学科学教学,甚至令教师存有困惑。为此,本文建构了课堂视角下的科学本质,并进一步在实践中探索其教学实现路径。

一、课堂视角下的科学本质

(一)科学知识

1.科学事实

一般而言,科学事实是指对观察到的自然现象或事件进行的客观、准确描述。如,木块放进水中会上浮直至漂浮在水面上,而铁块放进水中则会下沉;脑神经有12对,脊神经有31对;细胞是生物体结构和功能的基本单位等等。显然,科学事实只有在与其它类型科学知识如概念、原理、理论等相联系,并用来作出科学解释时才有意义。

2.科学概念

通常,科学概念来自于经验,指的是人们在已有经验基础上,将新的经验进行组织形成的观点。不难理解,科学概念本质上是一种从感性到理性认识自然世界的思维形式,主要从大量科学事实中反映事物的本质属性,例如“力”是在大量科学事实中总结得出“力是物体对物体的作用”。当然,任何科学概念包括科学原理、科学理论等都有其本质和外延。

3.科学原理

简言之,科学原理是对科学概念间关系的概括。具体来说,科学原理是通过观察和研究部分事件和情况,概括出一般性的结论,用来解释其他相似的事件或情况。[2]可以说,相比科学概念,科学原理是更高级别的思维形式。例如“阿基米德原理”:浸在液体里的物体,受到向上的浮力(一个概念),浮力的大小等于物体排开的液体所受到的重力(另外一个概念),即F浮=G排液=ρ液gV排液(涉及浮力、密度等科学概念并反映出它们之间关系)。

4.科学理论

科学理论是对某(些)科学事实、科学概念、科学原理等的系统解释,本质上是一个严密论证组成的知识体系。例如“物体的浮沉条件”是由如下科学事实、科学概念、科学原理等建构的知识体系:浸在液体中的不同物体以及浸在不同液体中的同一物体表现出来的科学事实(如有的上浮,有的下沉,有的漂浮,有的悬浮);与物体在液体中浮沉相关的科学概念(如浮力、重力);解释浮沉的相关科学原理(如力和运动的关系、阿基米德原理)。

5.科学模型

科学模型是指用物质形式或思维形式对原型客体本质关系的再现,一般可分为实物科学模型和思维科学模型两大类。前者是人们观察、实验的直接对象,如现实生活中“斜拉锁桥梁”,逐步建模发现其本质上是一个“杠杆模型”;后者属于思维形式,是客体的一种抽象化、理想化等形态,如“物体的浮沉条件”的图示。显见,建立科学模型可帮助我们透过现象或对处在多种因素交错的复杂纷乱状态中的客观事物,基于原型客体的本质属性,撇开那些次要的问题,将主要因素、关系和过程突出地呈现出来,以便于观察和理论分析。

(二)科学过程

为真正厘清科学过程的内涵,至少应从两个层面理解:一是把握科学探究的本质——“提出问题、进行猜想和假设……”只是科学探究的一些基本要素而不是线性流程、科学探究的过程和方式是多样的、“真”科学探究的关键是要整个过程要始终贯穿着各种思维活动[3]等;二是“超越”科学探究,即科学过程不仅仅是科学探究,泛指学生习得科学知识以及用科学决策、处理实际问题的任何过程。

综合以上理解,科学过程主要包括广义的科学方法以及科学态度、情感与价值观。

1.广义的科学方法

科学方法作为科学本质的重要内涵,对此,物理学大师费恩曼有着独到的见解:“科学是一种方法,它教导人们:一些事物是如何被了解的,不了解的还有些什么,对于了解的,现在又了解到什么程度(因为任何事物都没有被绝对了解),如何对待疑问和不确定性,依据的法则是什么,如何思考问题并作出判断,如何区别真理与欺骗,真理与虚饰……在对科学的学习中,你学会通过试验和误差来处理问题,养成一种独创精神和自由探索精神,这比科学本身的价值更巨大。还要学会问自己:‘有没有更好的办法来做?’”[4]在费恩曼看来,科学的核心或者说全部就是科学方法,主要表现为思维方式和操作技能。但实际上,科学方法的发展依赖于科学知识的学习与理解,它们之间是相互影响的。因此,从长效教学看,科学方法比科学知识更重要;但我们应明白,科学方法是在习得科学知识过程中发展的。

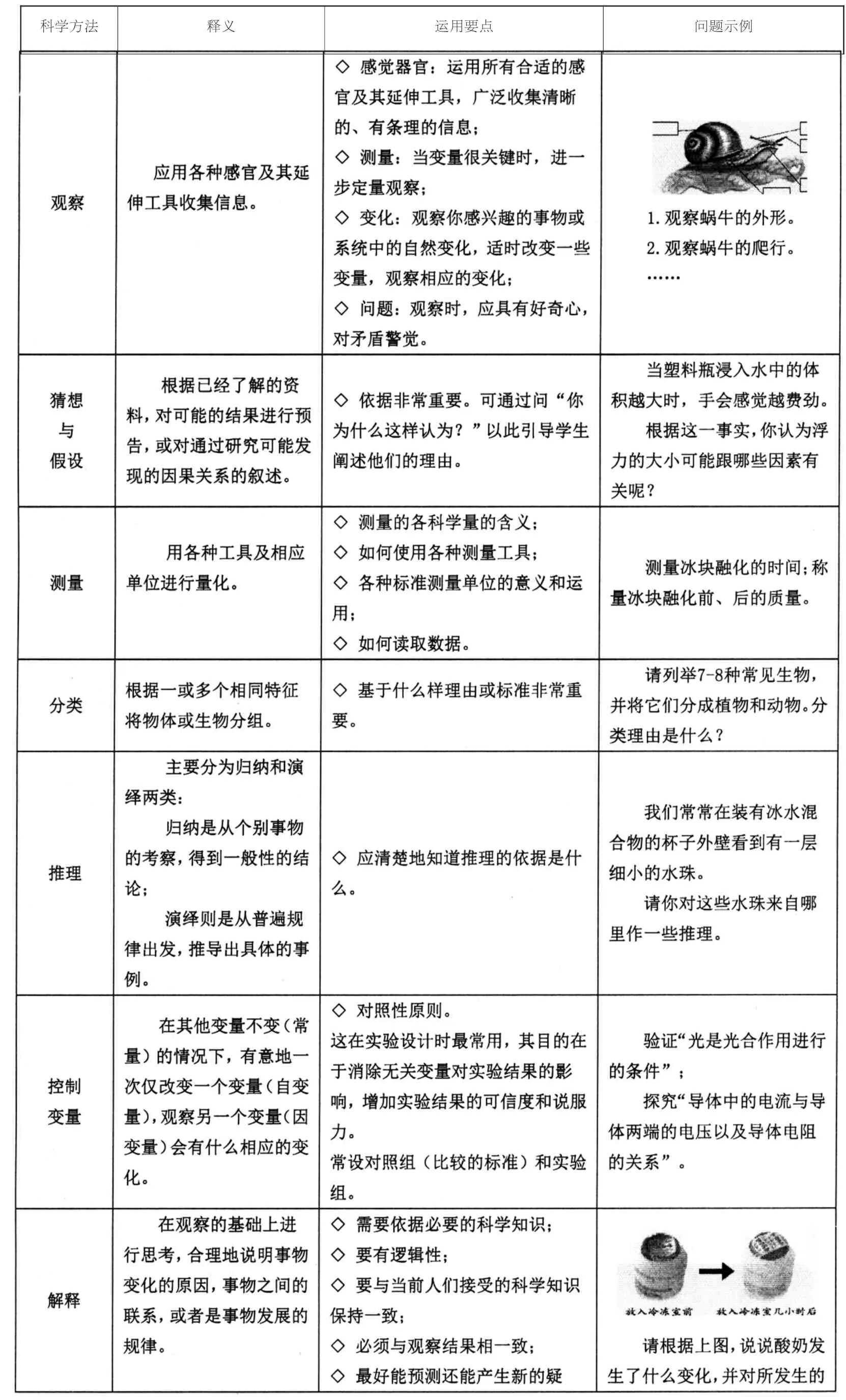

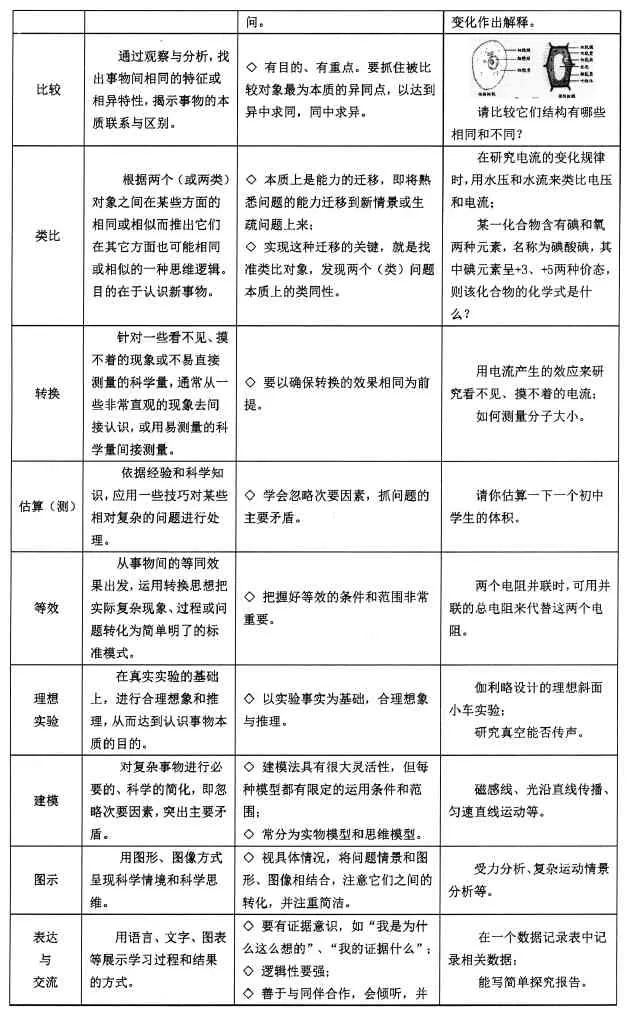

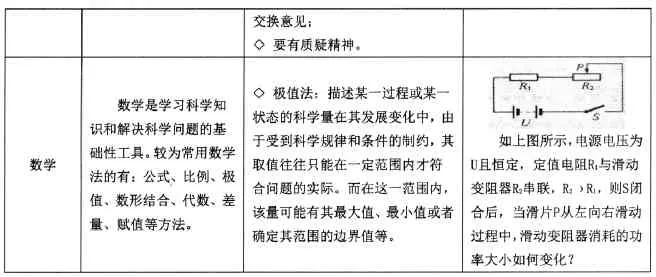

综合以上分析,广义的科学方法是指习得科学知识以及用科学决策、处理实际问题的思维方式和操作技能,并蕴含着综合能力价值。就中小学科学学习而言,较常用的科学方法有观察、猜想与假设、测量、分类、推理、控制变量、解释、比较、类比、转换、等效替代、理想实验、建模、估算(测)、图示、表达与交流、数学等(详见表1)。

2.科学态度、情感与价值观

科学过程作为社会性建构活动,其中一定会有人的参与,并融有人的科学态度、情感与价值观。由此,“科学态度、情感与价值观”是中小学理科课程的分目标之一,具体包括充满好奇心、要有证据意识、要有质疑精神、乐于运用科学知识、要有合作精神、关心科学对人类生活和社会的影响等方面内容,在此不再一一作一阐释。

二、体现科学本质的教学

(一)重视前概念成因分析,引导学生逐步认识科学概念本质

研究表明,学生在学习某科学概念之前,由于日常生活经验和前期学习,他们头脑对该概念的认知并非是一张“白纸”,而是已有一定的认识并形成了自己的看法,这就是大家所说的“前概念”,它具有普遍性、顽固性、隐蔽性和两面性等基本特征。[5]

为有效、高效地暴露学生前概念,可针对课堂教学中的核心概念,设计促进学生学习的问题,活用各种方法如纸笔回答、简要访谈、家庭小实验等,来了解学生已经知道了什么、知道到什么程度等问题。而促进学习的问题具有如下特征:一是容量小,不怎么增加师生负担;二是比较聚焦,能切中要学习的核心概念,价值较大;三是生活化的情境,学生比较感兴趣,乐于动手和动脑;四是较具开放性,学生无法照搬教材,但问题的答案实际又在教材中,更能促进学生思考;五是层次性较强,有助于深入了解学生的前概念。

由于科学与生活中常见的现象密切相关,不难理解,前科学概念多是学生从各种现象的表象中且过于相信自己的直觉、视觉、感觉判断等形成的,很多没有抓住问题的实质,所以往往是表面的,甚至是错误的。例如前科学概念“用水平力F推放在水平面上的物体而没推动,推力小于摩擦力”,其形成原因为“过分相信自己的直觉判断,之所以没推动是因为推力F比摩擦力f小,把f与fmax混淆了。”鉴于此,体现科学本质的教学应通过一定策略引导学生逐步认识到“f就是为了平衡F提供的,没有被推动之前,f随着F的增大而增大,由于平衡而一直满足F=f,但f有一个最大值fmax,没有推动之前F<fmax”。

(二)强化科学过程教育意识,突出并显化科学方法教育

在新一轮基础教育课程改革中,我国科学教育重视科学方法只在观念上实现了转变,但在课程内容尤其是教学实践中依然没有发生太大改变。而课堂视角下的科学本质则为科学方法教育落到实处提供了一种可能:强化科学过程教育意识,从教学最为重要的三要素——学习目标、学习评价、学习活动——着手,突出并显化科学方法教育。

例如初中科学“机械运动”这节课,其中蕴含着较多的科学方法如观察法、比较法、解释法、分类法、推理法、理想实验法、建模法等。若突出并显化这些科学方法,该课学习目标可以这样确定:

表1 中小学科学学习常用科学方法①

①观察(观察法)跳马运动的视频,能用自己的语言准确地说出机械运动的含义;

②比较(比较法)甲乙两人对同一机械运动现象的描述,解释(解释法)甲说是运动而乙则说是静止的原因,至少能说出核心概念;

③通过实例分析,能在教师提醒下说明判断(推理法和程序法)机械运动的方法,应用它解决其它问题的正确率90%以上;

④能至少依据两种分类标准(分类法),对机械运动进行分类,准确率100%;

⑤比较(比较法)教材中的两辆汽车的运动,解释(解释法)匀速直线运动的含义(理想实验法和建模法),并至少说出一个与此类似的概念及其形成过程。

相应地,突出并显化科学方法的学习活动可这样组织:如何观察(定义机械运动)→如何比较与解释(定义参照物)→如何推理(判断机械运动的方法)→如何分类(对机械运动分类)→如何做理想实验与建模(理解匀速直线运动)。

而有关科学方法的学习评价,这是当前课程改革的一大难题,受到诸多因素制约,但也可以通过设计一些相对开放性的问题来实现。比如,评价学生对“建模法”理解和应用可设计问题:建模法是一种很重要的科学方法,请你任选初中科学中的一个模型,结合这一模型解释什么是建模法并说明这一模型的建立过程。也可这样设计问题:在现实生活中,真的存在匀速直线运动吗?请说出你的理由。

(三)注重榜样示范,发展学生科学态度、情感与价值观

学生的科学态度、情感与价值观即“软实力”的发展,这是当前科学教学最为薄弱的环节。但从课堂视角下的科学本质内涵看,其中的很多内容如好奇心、证据意识、质疑精神、乐用科学、合作精神、关心科学对人类生活和社会影响等,其实对学生成长和社会发展的影响确实非常大的。因此,我们绝不应忽视这一科学本质内涵的教育价值。

对此,我们怎样教才更有效呢?“如果你想点燃别人,你自己必须能够发光发热。”[6]也就是说,榜样示范是重要途径之一。比如,要想培养学生好奇心,我们教师自己应先对科学充满好奇心和兴趣。还如,关于证据意识,我们教师可通过这样的“口头禅”——我为什么这样想、我的证据是什么——来影响学生。

注释:

①部分内容参考如下资料:教育部.初中科学课程标准(2011版)[M].北京:北京师范大学出版社,2011:14;[美]卡琳等.教作为探究的科学[M].北京:人民教育出版社,2008:44-53;王文军.初中科学竞赛方法指导[M].杭州:浙江大学出版社,2008:1-92.

[1]R.Driver,J.Leach,R.Millar,and P.Scott.Young People’s Image of Science[M].Buckingham:Open University Press,1996:18-20.

[2][6][美]卡琳等.教作为探究的科学[M].北京:人民教育出版社,2008:28;31.

[3]蒋永贵.究竟什么是“真”科学探究[J].当代教育科学,2009(14).

[4]约翰·格里宾等.江向东译,迷人的科学风采——费恩曼传[M].上海:上海科技出版社,1999:156.

[5]周中森.浅谈针对物理前概念的“对话式反思教学策略”[J].物理通报,2012(5).

(责任编辑:金传宝)

*本文是教育部人文社科项目(11YJC880040)、浙江省教育规划重点项目(SB98)、浙江省课堂教学改革专项(2013年)的部分成果。

蒋永贵/杭州师范大学经亨颐学院副院长,博士、副教授,主要从事科学教育研究