从疏离走向相辅而行

——传统节日文化中的生命教育资源

2015-12-26周静李敏

●周静李敏

从疏离走向相辅而行

——传统节日文化中的生命教育资源

●周静李敏

中国传统节日文化蕴含人们的生命态度、思想情感、价值观念和行为方式,是宝贵的生命教育资源。传统节日正面临刻写实践向体化实践转化的时代境遇,为此,亟待挖掘传统节日文化中贴近学生共同体生活的优质资源,提炼出鲜明、体系化的生命教育主题。中国传统节日涉及和谐生命、敬畏生命、关爱生命、精彩生命四大主题,对于学校教育而言,可以通过生命教育年历的实施为生命教育搭建生态的体验平台,还可以通过传统节日仪式的展示以及经典节令诗的主题教学等方式为生命教育提供良好的实施条件。

传统节日;生命教育;资源;生命教育主题

一、中国传统节日的文化意蕴

(一)传统节日文化展现共同体的生存形态

现代人过的节日主要有两类,一类是数字化纪念日,如五一劳动节、十一国庆节等;另一类是本文所要探讨的传统节日,如清明节、中秋节等。从字面上来看,传统节日是指历史上传承下来、遵循古代农耕历法、保留民间节俗生活经验的古老节日。哲学家伽达默尔在《美的现实性》一书中指出:“如果有什么属于所有的节日经验,那就是不允许一个人和他人分开。节日属于一切人,是一个共同体经历并以其最完美的形式展现。”[1]伽达默尔试图用节日来揭示人类共同体原始的共存性。共同体在这里表示人们在某些共同的条件下生活形成的集体,根据形成的条件分类,共同体可以是小到同一个家族的血缘共同体、居住在同一地域的地缘共同体,也可以大到若干国家在某一方面组成的精神共同体,生活在相似生活条件下的学生群体在本文称为学生共同体。

传统节日文化通过节俗活动、节令物品和节日氛围等载体,展现共同体的生存经验、共通的伦理道德、核心的价值取向以及独特的审美情趣等深层次生活形态。作为人类文化的重要组成部分,传统节日文化是一个共同体生存形态最显著的展示。目前的传统节日体系主要包括“国家法定假日”①:春节、清明节、端午节、中秋节,以及被列为“国家非物质文化遗产”的元宵节、七夕节和重阳节等传统节日。不难看到,传统节日成为一种国家意志,形式上给予了共同体一个共同的“时令空间”,其实旨在回归民间,积聚民心。但是,传统节日的复兴还停留在政策上的呼吁与引导的层面,本文认为需要一个能够体现共同体的价值观念、抓住共同体实际生活的主题作为切入契机。

(二)传统节日文化逢遇刻写实践向体化实践的转化

近百年来,中国传统节日迅速走向衰落并逐渐疏离于人们的生活,主要有两方面原因。一方面,历史事件的摧残导致传统节日生活持续一个世纪的断层,在这个时期出生成长的共同体失去参与传统节日活动的机会,继而缺失对传统节俗的感情和应有的理解。另一方面,外来节日“趁虚而入”导致本土资源意识的淡漠,这些节日以轻松活泼的特点得到年轻人的追捧。但是,这些现象还不足以影响中国传统节日文化的本质和发展方向。引用柏拉图的“回忆说”来看,因为“人们关于理念的知识可以通过回忆的途径重新获得”,共同体有关传统节日文化的集体记忆可以通过“社会实践”唤起。现代心理学家康纳顿的研究表明集体记忆区别于个人记忆,它是一个共同体在现实生活中共享、传承和建构的产物。康纳顿将实现集体记忆的社会实践分为两类:“刻写实践”和“体化实践”。

目前保护传统节日文化的措施主要是通过“收集—整理—存档”的刻写实践形式,将传统节日的资料记录在课本内,在影像里或者放置博物馆里存档。刻写实践的发展成果已较为成熟,而通过身体参与实现记忆的体化实践处于萌发时期。体化实践属于日常生活实践,是记忆的传达者以自己的身体行动向记忆的接收者传递文化气息,包括参与操演特定的姿势或者全套活动中的动作。共同体参与体化实践的持续性是节俗文化能够传播延续的前提,传统节日仪式作为体化实践“通过描绘和展现过去的事件来使人记忆起过去。它们重演过去,以具象的外观,重新体验和模拟当时的情景或遭遇,重演过去之回归。”[2]传统节日的参与主体由“刻写实践”不断向“体化实践”的行为倾向转变,从刻写历史的记忆跳跃到现代生活实践中,正在寻求一种能够为共同体的生命本身所体会、享用并且传承的节日文化。“在节日中,我们可以去体验:那些消逝不见而又活着的生命,我们无处不在而又短暂的生命”。[3]传统节日文化蕴涵丰富的生命教育资源,这些蛰伏在传统节日文化中的丰富资源急需教育人士的关注和挖掘,使之进入学生共同体这一中华文化的血脉之躯。

二、传统节日文化中的生命教育主题

传统节日文化申请成为“非物质文化遗产”体现了日益凸显的文化财富意识,法国著名思想家卢梭首先提出了“节俗财富观”,他认为:“风俗对于一个民族的重要性,就如光荣对于一个人。风俗是必须保存的财富,一旦失去,就再也无法恢复了。”[4]传统节日文化中的生命教育资源是共同体生命中共有的“财富”,表现为在传统节日过程中实现生命教育目的的所有生活资料的总和。刘慧教授认为它既包括生命是什么的内容,也包括如何对待生命的内容,还包括对生命之美的赏析等。[5]根据传统节日的历时分布特点将其归纳为和谐生命的时间体系,由祭祀活动彰显敬畏生命的真实态度、汲取节日活动中关爱生命的方法论以及追求和合之美的精彩生命价值等主题。

(一)生命的和谐韵律:独特的传统节日时间体系

古人基于农耕生产基础上形成对时间的“原生态体验”,依照自然的变化规律归纳总结出“岁时节令”体系,即四时、二十四节气学说。②因此“中华传统节日”也被称为岁时节日,成为人们时间生活的“标点符号”。传统节日遵循农历的规律与生产活动的节律形成春播、夏耘、秋收、冬藏的“忙闲”生活,具体而言犹如生命需要“呼吸”一般,对应呼与吸的闲与忙,释放能量与吸收能量,每一个传统节日呈现出和谐的呼吸韵律:春节吸入—元宵节呼出—清明吸入—端午呼出—七夕吸入—中秋呼出—重阳吸入—冬至呼出。传统节日错落有致地分布在四季,表明讲究道法自然的中国人特别重视人体与自然时序的顺应以及对自然的感恩情怀。

关于人与自然、节日的关系,人智学家R·史代纳曾提出,人类要对季节心怀崇敬,要崇敬自然,地球上节日的钥匙掌握在大自然手中。[6]目前的四大传统节日,春节、清明、端午、中秋节分布在一年四时并保留节日放假的传统,不仅为传承节日文化提供基本的时间保证,而且给予人们暂离日常生活时空回到历史时空重温传统的机会。总之,传统节日文化的和谐生命资源蕴含在年复一年的传统节日时间体系的运算规律中,蕴含在纪念、娱乐等调整日常生活的节俗活动中,还蕴育于中华传统文化中“物我合一”的生命智慧之中。

(二)敬畏生命:传统节日祭祀活动的真实态度

传统节日文化中存有大量的祭祀活动,美国人类学家克利福德·格尔茨曾对此做出分析认为,“庆典大都起源于对图腾的崇拜,祭礼是其最原始的表现形式,主要表现人类对主宰自己的命运、自然界各种现象的超自然力所表示的尊重、崇敬和惧怕。”[7]对逝去的生命,人们以之为敬,以独特的缅怀方式祭奠,而这祭祀过程就是认识生命本身生死样态的过程,具体表现在两个层面。其一,从祭祀的情感层面,祭祀过程中由对死亡的畏惧之情转化为对生命的敬重与感恩之怀。包括敬畏自然以祈求人类与自然万物的和谐相处,敬畏先人以缅怀过去;祭祀土地神,表达对大地孕育万物的感恩,祭祀床神,表达对离不开起居的生活的祈祷;祭奠碾神,是对它们为人们辛勤工作的感谢。其二,从祭祀的对象层面可见古人认为对人产生作用的万物都值得祭拜,不仅在特定的日子里心怀感激拜祭祖先,维护以家族为中心组成的血缘关系,并敬畏所有滋育人类生命的一切,属于广义的敬畏生命观。

目前祭祀的传统仪式主要集中在春节、清明节两个节日进行。春节期间的祭祖、郊祀,清明节的扫墓、拜祭先辈、悼念革命先烈等活动,其根本的意涵在于融敬畏意识于生命本身。各种习俗蕴含其一以贯之的敬畏生命主题,一方面进行悼念亡者、祭祀先人,回归亲情、延续家族的生命历程与精神信息的活动;另一方面回归自然,享受团聚、娱乐等祈福纳祥的节俗。因此,以清明节、春节为主的传统节日不仅蕴含对过去生命的纪念,还有对现在生命的珍惜以及对未来生命的期盼。近期,回归敬畏生命主题的传统节日并不是意味着重蹈迷信之风,其祭祀的方式无论是传统祭奠,还是现代优化形式的网祭、树祭等绿色祭奠都是一种对生命的敬畏、感恩态度的回归。简言之,挖掘敬畏生命主题的直接目的在于缅怀祖先,其根本目的在于融入对生命的敬畏感,让敬畏生命成为“共识”,成为一种融入于生命本身的价值观。

(三)关爱生命:保护生命健康长寿的方法论

中国传统节日自古重视对人生命的关注,如端午节、重阳节在方法方面蕴含丰富的关爱生命教育资源。包括保护生命健康、实现生命价值、促进共同体得以延续的方法。古人认为农历五月五的阳气最旺易伤人,为抵御充满瘟疫之气的“恶日”,古人运用医药学以及运动保健知识发明了诸多保护生命的方法:吃粽子、赛龙舟,挂菖蒲、饮雄黄酒,洗药草浴、焚烧艾蒿、佩戴香袋等等,可谓关爱生命为主题的“护生节”。近年来,端午期间流行栓戴“长命缕”,“稻香村”等食品店兜售“五毒饼”,花市畅销艾草和菖蒲等等现象意味着传统护生方法的复兴。此外,目前还有一些地方保留端午节回娘家躲午的节俗,晚辈与长辈以互赠养身礼物的方式传达关爱。端午节这些保留至今的护生方法里蕴含着关爱生命的意蕴。而重阳节时属农历九月初九,九九是两个阳数,即重阳节名称的由来。重阳节包含两层意涵:辟邪消厄与追求长寿,主要体现在除邪避秽的原始动机里,在登高的群体运动中以及赏菊戴茱萸的养生行为之间。“九九”谐音“久久”,重阳节逐渐演化为具有祈求延年益寿意涵的“老人节”,蕴含着一种崇生、养生、爱生的生命提示。在重阳节现实的存在意义上,体现关爱父母,感恩老辈的生命给予,尊崇传统的生命意蕴。关爱生命是让人类社会得以延续的保证。在过端午节、重阳节时切不可失去防病祛灾、追求健康长寿的生命教育主题,因为保全生命是一切生命价值存在的前提。

(四)精彩生命:追求和合之美的生命价值

传统节日中象征团圆的春节和中秋节蕴含生命之“美”的教育资源,春节、元宵节与中秋节的诸多节俗均是在人与人之间相互问候、相互关心的团圆环境中进行的,比如春节的“拜年”习俗,元宵节的举家“赏花灯”习俗,中秋节的“走月”习俗,对应的“团圆”、“欢聚”、“狂欢”主题根本上都是在寻求人性共同点以及生命本源的过程中产生的生命共同体意识。生命个体属于共同体,人们在互作共存中产生生命的共通感,与他人融为一体的“和合”意识是生命发展的需要。现代著名学者张立文提出“和合”的概念,他认为“和合是指自然、社会、人际、心灵、文明中诸多要素和合为新结构方式、新事物、新生命的总和。”可见,节俗里追求圆满与和谐意味着生命的和合状态,每个生命本身都是其个体生命与周围生命环境的共在,在构建一个关系性的生命共同体过程中产生共生、包容的态度并通过求同存异达到精彩生命的境界。又如被视为中国情人节的七夕节,体现人对寻求生命另一半、追求生命圆满的目的。为寻得佳偶,男拜魁星求功名,女拜织女乞巧手。古人通过努力实现生命的精彩,享受生命中与子偕老的和合之美。今人更是在有限的生命时空中追求无限发展的基础上成为优质的自己,遵循生命之道最终实现和合之美的生命价值。

传统节日文化中,不论是在春节“守岁”仪式中陶养感恩的情感;清明节祭祀先祖培养生命的敬畏感;还是中秋节祈求团圆的“和合”意识;重阳节“登高避灾”的祈生情愫,均体现着丰富的生命教育资源。特别是在原始的自然生命时间里表达对自然和神灵的敬畏,以特殊的饮食、艺术等方式来表达生命至善至美的愿望。开发传统节日文化的生命教育资源,有助于升华传统佳节在共同体现实生活中的意义,赋予传统节日文化新的生命力。

三、传统节日文化与生命教育相辅而行

传统节日文化积淀的生命教育资源首先能够为学校开展生命教育本身所用,能够为学生提供必需的精神给养。由于传统节日本身有一种“溢出”节日当下时空的势态,即:在过节前有预期,在过节后有回味,以及节前与节后之间跨过某个时间界限的区别感。学校处于学生节前节后生活“时空”的有利位置,通过结合现有的条件尝试开发传统节日文化与生命教育资源相互促进的有效途径。

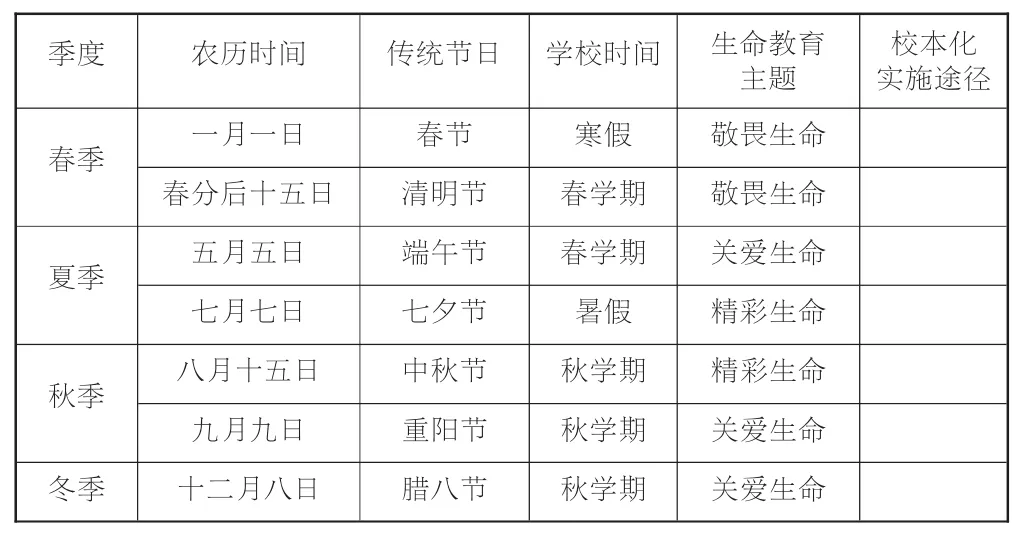

(一)校本化生命教育年历:营造生态的学校节日时空

中国传统节日可以在周期性的发展过程中经过共同体的广泛“体化实践”后,形成传统节日到来时不约而同地参与其中的“本能反应”。作为教育者,合理地将节日的自然规律调适为学校的节日时空,能够通过主题化的生命教育带给学生。苏霍姆林斯基说过:“教育者的教育意图越是隐蔽,就越是能为教育者的对象所接受,就越能转化成教育对象自己的内心需求。”将生命教育的目的隐匿于学校年历中,引导学生在参与学校预期与后期的节日时空,在“我”与“你”的对话交流而非对“他”者的旁观中获得生命的体验,形成对传统节日的体化记忆。因此可以通过“生命教育年历”的设计,见表1,潜移默化地将传统节日纳入生命教育体系,使节日中蕴含生命教育资源深入人心,发挥教化与行为养成的功能。

表1

提高生命教育与传统文化的结合力需要注意三点,首先,由于传统节日大多为放假的非在校时间,因此学校可以于传统节日前一周开始进入主题化的节日预期准备活动。其次,各级各类学校在此基础上,根据具体学校的地域人文特点填充、设计、演绎“生命教育年历”的实施内容。最后,从学生发展的角度精心设计所有节日前后的活动,打通各个节日的生命教育主题联系,形成系统化的校本化生命教育年历。

(二)传统节日仪式:践行生命教育的体化实践方式

仪式被康纳顿看成是一种“体化实践”,即在仪式现场完成传达者和接受者之间信息的传递。传统节日仪式的程式化、重复性特点及其产生的“体化记忆”可以直接影响到学生的行为。有学者指出:“社会关系如果没有经常性的重温和互动,在经过长时间的搁置后,会逐渐变淡变薄。”作为传统节日文化传播的重要载体,传统节日仪式正是通过共同体的互动对共同体的信仰、思想、情感进行深描。学校在生命教育年历的节点期间可以为学生提供一套了解、认同传统文化生命意蕴的仪式。包括传统节日的仪式空间、仪式媒介、仪式程序、仪式氛围以及仪式表演等展现流程。例如,根据清明节日文化的敬畏生命主题要求,运用应景的音乐渲染氛围,进行扫墓仪式中献花、颂歌、默哀、踏青过程。学生共同体通过体化实践形成并固化他们的社会化行为。学校在体化实践中根据学生不同的成长阶段给予其不同的节日使命,注意防止用作业任务的方式来连接学生和节日生活的关系。传统节庆生活中的仪式活动对于学生群体来说是一种天然的“生命体验场”,是学校开展生命教育、学生表达生命情感的重要实践方式。

(三)经典节令诗:实现生命感通的主题教学

传统节日文化中的生命教育资源除了体现在节俗仪式中,还更多地以节日诗歌、故事、戏剧、游戏等文艺作品的形式出现。其中,经典节令诗经历岁月涤荡较为真实的展现了传统节日文化的生生之韵。学校可以设计一套“节令诗”校本教材,根据生命教育主题将“记录古人所见自然之实”的节令诗进行分类,引导不同阶段的学生共同体面对相似的节日时空,产生与古人生命相通的感受。在生命教育年历的节点,学校据此开展阅读经典节令诗的主题教学,为学生提供基本的传统节日文化知识,帮助学生理解节日和生命之间的关系。比如黄庭坚的《清明》一诗以清明扫墓联想到人之生死问题,进而有感于人生的价值,“贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。”教师引导学生置身其中体会诗人对生命的体验并产生生命共通的感受。这些节令诗歌经典不会因时间和地域的改变而失去其意义,而能够从学生共通的内在生命体验中挖掘节俗生活的生命深意。在教学中,这些让他们感到并不陌生的节令诗,能够贴近学生的自然感受、激发学生生命的主动认同,并由此引导其主动追求生命之真善美的意义。

传统节日文化因为深入到人类生命的共通感受和共通活动的集合中得以超越时空而经久不衰。因此,挖掘传统文化的生命教育资源应当基于对参与者生命共通感的激发,引导学生认识真善美等生命的共通道理,建构能够共同体验的生命价值。学校在传统节日的体化实践中挖掘蕴含其生命教育资源,并实现传统文化与生命教育的相辅并行。

注释:

①1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过使用公元纪年,定农历正月初一为春节;1949年12月23日政务院发布《全国年节及纪念日放假办法》,正式将春节列入法定节假日行列。2007年12月16日,国务院公布《全国年节及纪念日放假办法》,将清明、端午、中秋纳入国家法定节假日的行列,至此,四大传统节日全被纳入国家法定节假日行列。

②四时指一年四季;二十四节气即:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨,立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑,立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降,立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。有些节气与人们生活逐渐结合演变成重要的传统节日。如:立春、正月、寒食、清明、端午、立秋、七夕、中秋、重九、冬至、腊日、岁除等。

[1][德]伽达默尔.张志扬等译.美的现实性[M].上海:上海三联书店,1991,65.

[2][美]保罗·康纳顿.纳日碧力戈译.社会如何记忆[M].上海:上海人民出版社,2000,5.

[3]常天.节日文化[M].北京:中国经济出版社,1995:151.

[4][法]卢梭.李平沤译.论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋纯朴[M].北京:商务印刷馆,2011:60.3.

[5]刘慧.生命教育内涵解析[J].课程.教材.教法,2013,09:93-95.

[6][奥地利]Steiner R.The Festival and Their Meaning[M].Rudolf Steiner Press,1981.126.

[7][美]克利福德·格尔茨.文化的解释[M].上海:译林出版社,1999: 211.

(责任编辑:曾庆伟)

周 静/首都师范大学初等教育学院硕士研究生,研究方向为生命发展与道德教育

李 敏/首都师范大学初等教育学院、儿童生命与道德教育研究中心,副教授,教育学博士,研究方向为小学德育、儿童研究