《毛诗正义》“比兴”观论略

2015-12-03赵棚鸽

摘要:“比兴”问题历代解释纠缠不清,《毛诗正义》虽没有卓然创见,但在遵循前人观点的基础上,扩大了“兴”的范围,又引“象”释“比兴”,详尽考查“兴”与“象”的关系,为后世诗歌创作提供了极为实用的理论借鉴。但是,《毛诗正义》中的比、兴不分而且不断牵引进其他问题的做法更使这两个概念纠缠不清,后人越发难以分辨,比、兴并称遂大行其道。以今天的学术眼光看,《毛诗正义》中的比兴观并非绝对正确,比和兴原本就是两个不同的概念,前人尽管区分不够明晰,但从来也没有否认它们各自的独立性。

关键词:《毛诗正义》;比兴;兴象;混淆;区别

中图分类号:I207.22文献标识码:A文章编号:1003-0751(2015)10-0137-05

《毛诗正义》(以下简称《正义》)“赋、比、兴是诗之所用,风、雅、颂是诗之成形”①的说法很好地解决了“六义”中若干难题②,但对“比兴”自身特征这一问题,该说法却未能成功解决。事实上,“比兴”问题直到今天也未能真正形成定论。朱自清云:“风雅颂的意义,历来似乎没有什么异说,直到清代中叶以后,才渐有新的解释。赋比兴的意义,特别是比兴的意义,却似乎缠夹得多;《诗集传》以后,缠夹得更利害,说诗的人你说你的,我说我的,越说越糊涂。”③本文的目的是企图从“缠夹得多”的各种理解中考查《正义》“比兴”说的渊源及其具体特征,并由此进一步探明其对后世“比兴”思维的影响。

一、《正义》前诸家“比兴”说

先秦文献中言“比”言“兴”者甚众,《周礼》首言“六诗”,然未见有释,《左传·文公七年》载:

昭公将去群公子,乐豫曰:“不可。公族,公室之枝叶也。若去之,则相无所庇阴矣。葛藟犹能庇其本根,故君子以为比,况国君乎?”④

此之言“比”,杜预注云:“谓诗人取以喻九族兄弟。”可见此乃“比喻”之“比”。但《王风·葛藟》首句“绵绵葛藟,在河之浒”后,《毛传》注:“兴也。”也就是说,在《毛传》看来这是一首兴诗,而不是乐豫所说的“比”。对于二者的认识差异,《左传正义》解释说:

彼《毛传》以之为兴,此云“君子以为比”者,但比之隐者谓之兴,兴之显者谓之比。比之与兴,深浅为异耳。此传近取庇根理浅,故以为比。毛意远取河润义深,故以为兴。由意不同,故比兴异耳。

这里以为因取义深浅有别,比兴可随语境不同而转变。我们认为,《毛传》改《左传》之“比”为“兴”,与其所持“兴”意观念是有直接关系的。《毛传》标“兴”之诗,南宋吴泳计数甚清:“毛氏自《关雎》而下,总百十六篇,首系之兴。《风》七十,《小雅》四十,《大雅》四,《颂》二,注曰‘兴也,而比赋不称也。”⑤《毛传》不注比、赋的原因,刘勰认为是“‘赋同”“‘比显而‘兴隐”⑥,《正义》亦赞同此说。这就是说,《毛传》不厌其烦地将116篇兴诗标注出来,是因为这类诗含意比较隐晦,不易辨析。

《毛传》标注“兴”诗的特点大致如下:

关关雎鸠,在河之洲。《毛传》曰:“兴也。关关,和声也。雎鸠,王雎也,鸟挚而有别。水中可居者曰洲。后妃说乐君子之德,无不和谐,又不淫其色,慎固幽深,若关雎之有别焉,然后可以风化天下。夫妇有别则父子亲,父子亲则君臣敬,君臣敬则朝廷正,朝廷正则王化成。”

喓喓草虫,趯趯阜螽。《毛传》曰:“兴也。喓喓,声也。草虫,常羊也。趯趯,跃也。阜螽,蠜也。卿大夫之妻,待礼而行,随从君子。”

习习谷风,以阴以雨。《毛传》曰:“兴也。习习,和舒貌。东风谓之谷风。阴阳和而谷风至,夫妇和则室家成,室家成而继嗣生。”

这些诗所兴之意,单从诗篇的表面意思难以看出,需要发注而后见。《关雎》乃兴后妃之德以风化天下,《草虫》所兴为卿大夫之妻依礼而随从君子,《谷风》乃兴夫妇和睦而家丁兴旺。观《毛传》所释“兴”意,皆不出礼仪纲常等教化范围。依此标准,再看《左传·文公七年》所引《葛藟》之诗,该诗《序》云:“王族刺平王也。周室道衰,弃其九族焉。”《毛传》认为该诗是以葛藟得河之润泽而茂盛,以刺平王弃其九族。这恰与其所持“兴”之观念相吻合,故释《葛藟》为“兴”诗。

倘照此理解,比、兴就可以很明确地区分开来:“比”仅为比喻物象,“兴”则寄托教化理想。然而,事情又并非如此简单,因为《毛传》一开始就将比、兴混淆在一起了。陈奂云:

曰“若”、曰“如”、曰“喻”、曰“犹”,皆比也,《传》则皆曰“兴”。比者,比方于物;兴者,托事于物。作诗者之意,先以托事于物,继乃比方于物,盖言兴而比已寓焉矣。⑦

《毛传》标注的“兴”诗中部分有“如”、有“喻”,故陈奂言其兴中含比。也就是说,《毛传》已经将比、兴相混淆。《毛传》不仅将比、兴混淆,又将兴与政教伦理相联系,这对汉代及后世的比、兴观产生了极大影响。汉代基本依《毛传》观念释比、兴:

《论语·阳货》“诗可以兴”,何晏集解引孔安国语:“兴,引譬连类”。(《十三经注疏》)

《周礼·春官》“教六诗”,郑玄注引郑众语:“比者,比方于物也;兴者,托事于物”。(《十三经注疏》)

《周礼·春官》“教六诗”,郑玄注:“比,见今之失,不敢斥言,取比类以言之。兴,见今之美,嫌于媚谀,取善事以喻劝之。”(《十三经注疏》)

《离骚章句》王逸云:“《离骚》之文,依《诗》取兴,引类譬谕。故善鸟香草,以配忠贞……。”又《九歌·湘夫人》“沅有芷兮澧有兰”注曰:“言沅水之中有盛茂之茝,澧水之内有芬芳之兰,异于众草,以兴湘夫人美好亦异于众人也。”⑧

魏晋南北朝时期对“比兴”的理解既有向细微处阐发,又有不满汉人将比兴混淆而有意区别二者的趋势。《毛传》标“兴”,视“兴”重于“比”“赋”,刘勰继承了这一观点。《文心雕龙·比兴》篇云:

楚襄信谗,而三闾忠烈,依《诗》制《骚》,讽谦“比”、“兴”。炎汉虽盛,而辞人夸毗,诗刺道丧,故“兴”义销亡。于是赋颂先鸣,故“比”体云构,纷纭杂沓,倍旧章矣。

若斯之类,辞赋所先,日用乎“比”,月忘乎“兴”,习小而弃大,所以文谢于周人也。

在刘勰看来,《楚辞》仍有《诗》之“兴”义,汉代的著作则“兴”义全亡,这是违背前人法则的。但刘勰继承汉人传统,高标“兴”义的同时,对汉人比、兴不分的做法也表现出了不满,认为“比”为附、“兴”为起,诗中的“兴”往往名小义大,但“比”则没有具体的含义和程式,只要切事即可:

“比”者,附也;“兴”者,起也。附理者切类以批事,起情者依微以拟议。起情故“兴”体以立,附理故“比”例以生。“比”则畜愤以斥言,“兴”则环譬以托讽,盖随时之义不一,故诗人之志有二也。观夫兴之托喻,婉而成章,称名也小,取类也大……且何谓为“比”,盖写物以附意,飏言以切事者也……夫“比”之为义,取类不常:或喻于声,或方于貌,或拟于心,或譬于事。

这与汉人的观念有较大不同,可以看作是对汉人比兴观的一个否定。

二、《正义》深化发展“比兴”说

《正义》疏解郑玄“六义”定义时,指出其对“比兴”界定的偏颇,据此扩大“比兴”的范围,认为“美、刺俱有比、兴”,并试图对这一问题提出自己的见解,《诗序疏》云:

郑司农云:“比者,比方于物。”诸言“如”者,皆比辞也。司农又云:“兴者,托事于物。”则兴者起也,取譬引类,起发己心,诗文诸举草木鸟兽以见意者,皆兴辞也。赋、比、兴如此次者,言事之道,直陈为正,故《诗经》多赋,在比、兴之先。比之与兴,虽同是附托外物,比显而兴隐。当先显后隐,故比居兴先也。毛传特言兴也,为其理隐故也。

这段话至少表达了两层含义,一是在郑司农释说的基础上对“比兴”概念作进一步解释,二是论述赋、比、兴的次序问题。《正义》从郑司农对“比”的定义中推导出凡有“如”者,就全为“比”,也认为“比”就是简单的比喻,以一事比一事即可。然而,《正义》此处有意无意忽略了一个问题,就是《毛传》标“兴”之诗也多有用“如”者。设若全依此论,这些“兴”诗就皆须为“比”。对“兴”的解释,看似《正义》仅引郑司农言,其实是将前代诸种观点合并作解。可见,对于“比兴”含义,《正义》并没有更多的独到见解。

尽管如此,《正义》还是在遵循前人观念的前提下,较为重视对“兴”义的理解。这可以从其对《毛传》《郑笺》释“兴”之诗的梳理中看出来。《正义》清楚地看到,依照“兴”意界定,有一部分诗《毛传》是没有标出的,《螽斯》即如此。为什么《毛传》会在这类诗中不标“兴”,《正义》给出的解释是这种诗含义较明,从诗文即可看出“兴”意,因此不必标出。这种理解正确与否,另当别论,但《正义》将《毛传》一些没有标“兴”之诗视为“兴”诗,则扩大了“兴”的范围。《螽斯》一诗《毛传》不言其“兴”,郑玄认为是“兴”诗。《正义》借此毛、郑互异之机会,历数二者对“兴”意理解同异者八:(1)《传》标兴,《笺》言“兴者喻”;(2)二者均视为兴诗,但兴义不同,《笺》仍言“兴者喻”;(3)《传》认为是兴诗,《笺》认为不是;(4)《笺》直接将《传》之“兴”等同于“喻”;(5)《传》标兴,《笺》略而不谈(《正义》认为是其“不言喻”);(6)二者同言兴;(7)《传》不言兴,《笺》认为是兴诗;(8)《笺》弃“兴”“喻”,以其他喻词代替。这里面除(6)外,其他均为《传》《笺》对“兴”的不同理解,可谓纷纭。相信《正义》的作者们对“比兴”是作过深入研究的,但当他们面对《传》《笺》如此驳杂之释时,也感到无所适从。正如胡念贻所说:“你把所有的‘兴辞抄列在一起,看了又看,找不出一个共同的概念。”(《中国古典文学论丛》)因此,大量罗列《传》《笺》释“兴”异同之后,《正义》也只能得出“虽大局有准,而应机无定”的结论。也就是说,“兴”是不可把捉的,难以找到具体规律和含义。

然而,《正义》这段话里有一个说法颇为重要,就是“有兴也,不必要有兴者,而有兴者,必有兴也”,意思是说有兴体的诗中可以没有兴意出现,但有兴意出现的诗中必定有兴体。这是《正义》对“兴”的独到见解,它将原本难以把捉、没有规律可循的“兴”变得明晰和具有可操作性了,这对唐代及其以后倡导“比兴”作诗提供了导向。

《正义》对“比兴”理解的另一个方法就是引“象”释“比兴”。“象”是中国古代传统哲学的一个重要概念,《周易略例·明象》说:“夫象者,出意也;言者,名象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。”⑨意思是说,“象”是达意的工具,言是明象的工具;达意必须通过象,明象必须通过言。《易·坤卦》“初六,履霜坚冰至”疏云:

凡《易》者,象也。以物象而明人事,若诗之比喻也……圣人之意,可以取象者则取象也,可以取人事者则取人事也。(《十三经注疏》)

一部《易经》,可以用一个“象”字来概括。“象”有多种使用方法,其一即为以物象明人事,这等同于诗之比喻。此处的“比喻”并不单指“比”,实为“比兴”。“象”的一个功能就是等同于“比兴”,是明人事的工具,《诗》和《易》的界限由此被打通。

这一思想在《正义》中表现得尤为明显。《樛木》“南有樛木,葛藟累之”,《传》曰:“兴也。南,南土也。”《正义》曰:

诸言南山者,皆据其国内,故传云“周南山”“曹南山”也。今此樛木言南,不必己国。何者?以兴必取象,以兴后妃上下之盛,宜取木之盛者,木盛莫如南土,故言南土也。

《樛木》为兴诗,《毛传》为表达后妃德盛如木,释“南”为“南土”。《正义》认为这是“兴必取象”的结果,因为兴意必须有依托的对象,必须从一般的物象中升发出来。

兴必取象,但“兴”应该如何取“象”,《正义》于此却没有明说,这一问题在其他诗文疏解中逐步得以阐发。《汉广》“南有乔木,不可休思。汉有游女,不可求思”,《笺》云:“人无欲求犯礼者,亦由贞洁使之然。”《正义》曰:

此云洁者,本未必已淫,兴者取其一象,木可就荫,水可方、泳,犹女有可求。

以“兴取一象”释《笺》,意即“象”只要有某一方面能达兴意即可,既维护了“乐而不淫”的观念,又给出了兴如何取象的答案。《卷阿疏》“兴取一象,不得皆同”、《湛露疏》“各取其所象”也都是对兴如何取象这一问题的解答。

“象”为达意的工具这一观念深入《正义》作者的意识当中,疏文中常见仅用单字“象”表此意者:

《麟之趾疏》:此篇本意,直美公子信厚似古致麟之时,不为有《关雎》而应之。大师编之以象应,叙者述以示法耳。

《鹊巢疏》:百乘象百官者,昏礼,人伦之本,以象国君有百官之盛。

“象应”就是关雎、麟趾同善,都是起兴之物,故太师编之于《周南》一首一尾,叙者述以示法。“百乘象百官”,百乘为兴体,先兴百官,再兴国君。这些都是以“象”将兴体、兴意全部包含的现象。

《正义》对“比”的解释同样引入了“象”的范畴:

《裳裳者华疏》:喻取其象既以黄色,兴明王德纯,故以异色喻其不纯。

《车舝疏》:以喻取一象欲见其体而不得见之,则为蔽也。

《何草不黄疏》:序云“视民如禽兽”,则直取在野以比之。而下章以狐比有栈之车,则比中各自取象,故云“兕、虎,比战士”,取其猛也。

《凫鹥疏》:因以鸟之所在,取其象类为喻,故不依尊卑之次焉。又云:以凡喻皆取其象,故以水鸟之居水中,犹人为公尸之在宗庙,故以喻焉。

《昊天有成命疏》:古人说诗者,因其节文,比义起象,理颇溢于经意,不必全与本同。

以上所引诸例皆为比中有象者。《正义》认为比皆取象,或只取一象,或各自取象,所取之象只要有某一方面类似即可。这些与“兴”之取象的原则和方法完全相同,可见《正义》确实不注重区别比、兴之不同含义。

总之,《正义》对比兴的概念并无多少创见,这主要是因为前人对比兴的理解存在较大的出入,一定程度上导致了《正义》的无所适从。而其比、兴不分而且不断牵引进其他问题的做法更使这两个概念纠缠不清,后人越发难以分辨,比、兴并称遂大行其道。

三、《正义》“比兴”观的影响

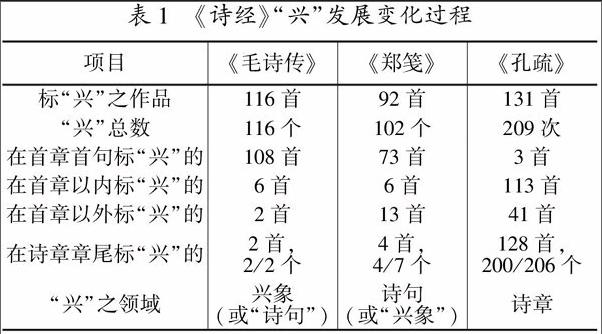

《正义》释“兴”,其第一站位是经学立场,强调“兴”高于“比”,“兴”是与政治、教化相联系的,尤其是在毛、郑释“兴”的基础上向前推进,其对“兴”的理解,很大程度上带有毛、郑色彩。当然,这是学术发展的正常路线。值得注意的是,《正义》的修撰时代毕竟与毛、郑不同。汉代已有将《毛传》之“兴”意扩大的倾向,而《正义》引“象”释“兴”,又进一步扩大了“兴”的范围。安性栽对《正义》的“兴”有较为详尽的检索⑩,依其列表(见表1)可以更清楚地说明《正义》释“兴”问题,兹照录如下:

可以看出,《正义》视为“兴”的诗篇要多于毛、郑,这是其扩大“兴”意的表现之一。“兴”字的出现次数,《正义》在毛、郑的基础上成倍增长。这可以说明:一是汉代注《诗》慎用“兴”字,汉人多认为“兴”关涉伦理、教化,不能随意比附,必须有圆满的解释方可。《正义》尽管也认为“兴”关教化,然而由于其时儒学思想并不独尊,“兴”的地位毕竟不如汉人神圣;二是反映了《正义》对“兴”的重视。“兴”之神圣地位下降,并不代表对此问题不作关注。事实上,《正义》常在一首诗中不止一次言“兴”,其对“兴”的探讨热情甚至高出前人,这种热情可能更多倾向于将“兴”作为艺术手法。毛、郑多在首章首句标“兴”,《正义》则多将位置后移。如此一来,“兴”之范围随之扩大,更有将“兴”扩大到整首诗篇者。安性栽认为:“作为《诗经》艺术表现手法之一的‘兴,这种本质性变化就代表着它开始不但不拘泥于一部分,还涉及整个文章脉络——即是从政治化逐渐转向文学化。”这恐怕仅仅只是一种客观倾向,而《正义》作者要维护的只是《毛诗》的经学传统。不过这种文学化倾向在《正义》颁行之后,却迅速在诗文领域燃起变革烈火,这恐怕也是《正义》作者所始料不及的。

我们通过检索《全唐文》和《全唐诗》,发现至少有50篇文章和4首诗将比、兴连称并用,这似乎可以说明唐人在《正义》的影响下,进一步将比、兴混用的事实。这些作品除述论《诗》之比兴外,还有如下三个特点:一是将比兴作为诗文创作的最高标准,大加推崇,如苏颋称赞卢藏用说:“学贯儒墨,词精比兴。”二是以比兴标准评价《楚辞》。唐玄宗说:“读楚诗之比兴,能传则丽。”崔祐甫也认为:“屈原、宋玉怨刺比兴之词,深而失中,近于子夏。”三是延续《正义》思路,探索比兴手法如何运用,陆希声《北户录序》云:“诗人之作,本于风俗。大抵以物类比兴,达乎情性之源。”“以物类比兴”就是对《正义》“兴必取象”“诗文诸举草木鸟兽以见意者,皆兴辞也”的简练概括。

必须指出的是,以上所举仅为最浅显之部分,唐人更多是把比兴转化为一种精神,贯穿于诗文创作中。徐正英曾将唐代比兴观念概括为四大变化:一是唐代首次将比兴两种表现手法甚至风雅比兴浑言为一个概念;二是比兴由表现手法演变成了诗歌的政治内容;三是一般从通篇上考虑,而不再顾及个别语句上的比兴;四是唐代作家视美刺的政治内容为比兴,用进步的社会眼光倡导文学干预社会、干预生活。这就是说,从陈子昂“兴寄都绝”、李白“寄兴微深”开始,唐代诗人追求的多是一种诗文创作的比兴精神。陈子昂《感遇》组诗、李白《古风》组诗均为试验其“比兴”观念的作品。稍后的杜甫、白居易、韩、柳等众多诗文家的著作均可归入此列。

唐代诗文创作保持着浓厚的比兴崇尚,这一风气的形成,《正义》有不可磨灭的推进之功。《正义》在继承前代学说的基础上扩大“兴”的范围,指出“兴必有象”,不再刻意区分比、兴概念,都为唐代诗文创作提供了借鉴和指导。前辈学人多从陈子昂开始讨论唐代的风雅比兴,实乃将这一时段的文学与经学割裂,没有注意到陈氏之前,《正义》已经对这一问题做过大量工作了。

只是,《正义》的比兴观并非绝对正确,比和兴原本就是两个不同的概念,前人尽管区分不够明晰,但从来也没有否认它们各自的独立性。《正义》则基本取消了彼此界限,造成二者的进一步混淆。唐代诗文常“比兴”合称,从根本上不再对二者进行区分。这一做法引起后世的强烈不满,比、兴的不同在宋代再度被讨论,严粲、朱熹、郑樵等均有新说,兹不赘述。

注释

①孔颖达:《毛诗正义》,北京大学出版社,1999年,第12页。②赵棚鸽:《〈毛诗正义〉“六义”观论略》,《河北师范大学学报》(哲学社会科学版)2014年第1期。③朱自清:《诗言志辨》,凤凰出版社,2008年,第45—46页。④阮元:《十三经注疏》,中华书局,1980年,第1845页。⑤王应麟:《困学纪闻》,商务印书馆,1935年,第223页。⑥周振甫:《文心雕龙今译》,中华书局,1986年,第326页。⑦陈奂:《诗毛氏传疏》(卷六),中国书店,1984年。⑧洪兴祖:《楚辞补注》,凤凰出版社,2007年,第2、58页。⑨楼宇烈:《王弼集校释》,中华书局,1980年,第609页。⑩安性栽:《论〈孔疏〉之“兴”》,《湛江海洋大学学报》2005年第2期。董诰等编:《全唐文》,中华书局,1983年,第2534、249、4193、8551页。徐正英:《先秦至唐代比兴说述论》,《西北师范大学学报》(社会科学版)2003年第1期。

责任编辑:行健