高职院校图书馆入馆教育模式探讨及实践

2015-11-27陈娟宁

关键词:高职院校图书馆;入馆教育;对策;实践

摘 要:文章以中山职业技术学院图书馆为例,探讨了高职院校图书馆在入馆教育活动中存在的一些问题,并针对这些问题提出了相应对策。

中图分类号:G252 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2015)11-0050-03

作为学校的文献信息资源中心,高职院校图书馆有着良好的学习环境和浓厚的书香氛围,是学生搜索信息和获取知识的重要场所,也是学校课堂教学的延伸、扩展和深入。每年九月,高职院校图书馆都会迎来一批新的读者。图书馆里面有什么,可以在图书馆做什么,对新生来说都是等待探究的功课,由此,入馆教育作为新生进入大学的第一堂课显得尤为重要。入馆教育活动能有效引导新生正确利用图书馆,使用丰富的馆藏资源,从而发挥高职院校图书馆的教育职能;也能让新生读者迅速适应学校独特的文化氛围和自主的学习环境,是图书馆的一项基础教育和做好读者服务工作的良好开端[1]。

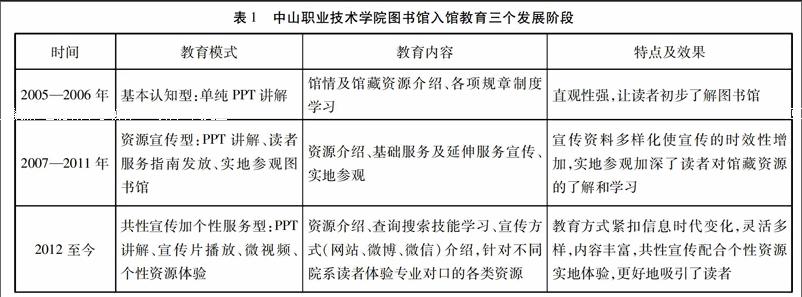

中山职业技术学院图书馆(以下简称中山职院图书馆)自2006年开始,以新生入学为契机持续开展新生入馆教育活动,历经9年,入馆教育也随着信息时代的发展和读者需求的变化经历了三个发展阶段(见表1)。

宣传资料多样化使宣传的时效性增加,实地参观加深了读者对馆藏资源的了解和学习

2012至今 共性宣传加个性服务型:PPT讲解、宣传片播放、微视频、个性资源体验 资源介绍、查询搜索技能学习、宣传方式(网站、微博、微信)介绍,针对不同院系读者体验专业对口的各类资源 教育方式紧扣信息时代变化,灵活多样,内容丰富,共性宣传配合个性资源实地体验,更好地吸引了读者

从以上阶段变化中可以看出,中山职院图书馆入馆教育应需而变的模式在很大程度上满足了新生读者的需求:①馆情及馆藏资源的介绍使读者初步了解了图书馆。②基本规章制度的学习便于图书馆以后更好地管理读者。③图书馆工作人员通过入馆教育体现出自身的良好专业素养,充分发扬了图书馆“服务育人”的理念。由此可见,新生入馆教育是宣传图书馆工作和文化内涵的重要途径,高职院校在一定程度上也发挥了入馆教育应有的作用与效果,但由于各类教育方式还存在一定的问题,成效不容乐观,笔者试图以中山职院图书馆为例予以探究。

2 高职院校图书馆新生入馆教育存在的问题

2.1 入馆教育的主体不明确

入馆教育不仅需要学校相关职能部门的支持,也需要相关院系的的协作。新生入馆教育活动一般由图书馆组织发起,但图书馆受传统观念以及管理体制的影响,开展入馆教育心有余而力不足。接受入馆教育的各院系大都采取全盘委托的模式,很少参与相关的宣传、调查、普及,因此学生参与的范围、参与的积极性、活动的宣传力度、活动的效果都会受到限制,从而导致入馆教育收效甚微,入馆教育的主体有待于进一步明晰。

2.2 入馆教育内容缺乏系统性

大多数高职院校图书馆都把入馆教育作为一个临时性的工作来安排,在新生开学后的一个月或者半个月内完成。入馆教育大都以讲座的形式为主,时间一般为1—2个学时,内容根据固有的模板加以馆情介绍、文献编排方法、馆藏设置、读者借阅流程及注意事项等的讲解。部分图书馆加以实地参观,总体上是被动的,缺乏系统性的指导安排和个性对待,至于新生在短时间内是否真正的掌握了图书馆的各项功能以及日后对于馆藏了解的需求就不得而知。而对于新生成为老生的过程中发现的各类问题也未有明确的讲解,使得入馆教育成为真正的“新生”入馆教育。

2.3 入馆教育的方式缺乏创新

长期以来,入馆教育开展方式一直处于一个固定的阶段,即以新生入学为契机,以班级或者系部为单位将新生组织起来,再由图书馆工作人员在固定的场所统一培训[2]。这样的模式使得学生处于被动接受的位置,加上他们缺乏实际的学习和实践,降低了他们的参与程度,难以激发他们的参与兴趣,会导致他们在以后的学习中使用图书馆时还是一知半解,无形中降低了图书馆的使用率和使用效益。

2.4 入馆教育的评价机制不健全

陈娟宁:高职院校图书馆入馆教育模式探讨及实践

陈娟宁:高职院校图书馆入馆教育模式探讨及实践

入馆教育的真正目的是引导学生了解图书馆、利用图书馆,为建立良好的阅读习惯打好基础。高职院校入馆教育每年都在开展,根据学校的招生规模,每年受教育的人数为2,000—3,000人不等。然而入馆教育活动的效果究竟如何评判,目前尚未有一套完整的评价机制。学生通过入馆教育是否对图书馆有所了解,是否对图书馆各类规章制度有所熟悉,是否对馆内的各类资源产生兴趣;作为活动的主办方如何去收集或获取他们参与入馆教育的真实体会,都显得尤为重要和紧迫。目前,高校图书馆对入馆教育没有设置专门的效果反馈机制,只是以电话或者邮件的形式询问班主任或辅导员关于入馆教育的反响,收集到的反馈信息不广泛、不全面,缺乏说服力。

3 高职院校新生入馆教育的实践及对策

3.1 明确入馆教育的主体地位,积极寻求多方支持

入馆教育的实质是一种初步的阅读宣传推广,阅读推广是图书馆的职责,由此图书馆是入馆教育的主力,在入馆教育中应充分发挥其主体作用。同时,图书馆必须依靠各院系的基层学生管理组织,在策划组织的环节及时与管理学生的部门沟通,宣传活动方案,积极征求多方意见和建议,并根据反馈及时调整活动方案[3]。

中山职院图书馆从2014年开始,摒弃传统的“单打独斗”的方式,在新生入校前就积极联合学工处,将入馆教育纳入新生入校培训的一部分。在时间安排、场地协调上,由学工部门统筹,极大地节约了策划和协调时间;在宣传方式上,图书馆联合校团委的社团,以迎新和社团招新为契机进行图书馆宣传资料的发放,给了新生最及时的图书馆入馆指南。在实施入馆教育的时候,图书馆也联合学生志愿者,现场分发《读者指南》及各类资源使用宣传单,节约了馆内的人力资源。

3.2 兼顾共性和个性需求,入馆教育内容特色化

入馆教育面对的整体对象是刚进入大学的新生读者,面对新生入馆教育,他们有着共同的需求,就是了解图书馆基本情况、借阅规章制度、作为新读者的权力和注意事项。同时,近年来高职教育发展势头迅猛,各校专业设计越来越丰富,也越来越具备自己特色,交叉学科、边缘学科发展日新月异。新生读者来自不同院系、不同专业,具备不同的文理科知识背景。这就要求图书馆适应发展趋势,在满足读者共性需求的前提下也满足其个性需求,根据各专业特点,有针对性地介绍与其专业学习密切相关的文献资源,朝着特色化方向发展[4]。

中山职院图书馆在实施入馆教育的过程中,由工作小组共同协商,针对不同系部的读者制定不同的培训课件和特色内容。如:在2014年的新生入馆教育中,工作人员专门对机械系专业方面电子资源进行了详细的讲解,对英语专业的读者进行了口说英语数据库的安装和使用指导;在馆舍参观活动中,在了解图书馆整体布局的前提下,工作人员对各系部比较偏重使用的专业图书采取着重介绍的方法,培训读者对于各自专业图书的索书号进行认识和查找。这种满足共性兼顾个性的教育方式避免了流于形式的一统教育,便于不同专业背景的读者接受学习,收效良好。

3.3 融合传统与现代手段,入馆教育方式立体化

传统意义的入馆教育方式主要有培训讲座、实地参观、宣传资料发放等,这些传统的方式以最直接、最原始的手段向读者传达着入馆教育的各类信息,在网络化普及以前发挥了不可或缺的教育作用。随着信息技术的不断发展,高职院校图书馆也在逐步进入数字化的时代,服务能力也大大提高,对于入馆教育我们也要充分发挥网络技术的优势,改进方式,丰富教育内容,激发学生的参与热情。中山职院图书馆近年来采取了以下方式创新入馆教育手段。

3.3.1 多媒体教学。图书馆将多媒体教学形式引入新生入馆教育,制作了内容丰富且有针对性的课件,将声音、文字、图片等多媒体信息有机结合在一起,使讲授内容更加直观、形象、生动。2012年,图书馆制作了专门的宣传片,动态影像辅之以优美的音乐,再配合生动的讲解,为当时较为沉闷的新生入校教育注入新的活力。2014年,图书馆联合学生助理,拍摄了专门针对查找图书的微视频,这种配有故事情节的教育视频在单位时间内提供了最大的信息量,充分调动了学生的兴趣。

3.3.2 动态网站教学。中山职院图书馆在校园网和图书馆网页开辟了专门的迎新专题模块,主要用于发布图书馆概况、布局导航、开放时间、读者须知、OPAC 检索、电子资源检索及使用等。同是,其也把读者容易产生疑问的问题加以汇总整理,采取一问一答的形式开发了咨询题库,供各位读者查找,以加深对图书馆的认识。

3.3.3 社交平台。伴随着网络的发展,图书馆在2008年建立了“E湖图话”论坛版块,在2010年开通了新浪微博,在2014年开通微信公众账号,通过多样化的手段建立了读者交流平台。这些平台上皆开设有专门的入馆教育的子版块、话题及专题区域,有专门的工作人员在线及时收集读者疑问并给予解答,同时在图书馆网站上嵌入了QQ咨询和电子邮件服务。

3.3.4 体验活动。新生入学后,图书馆联合校读者协会开展搜书大赛活动,以巩固新生对借书流程、书目检索等知识的掌握[5]。活动主要分为:书海寻宝(即选手根据抽签所得的索书号找到相对应的图书)、完璧归赵(选手之间互换第一环节找到的图书,并将其上架归位)、十全十美(选手在指定的书架上找出排列错误的图书并找到正确的架位归位)三个环节。作为一项坚持了6年的活动,搜书大赛极大地锻炼了新生读者寻找图书的实践动手能力。在2015年,中山职院图书馆和校现代技术与网络教育中心合并,成立图书信息资讯中心。在开发人员和开发技术得以强化的基础上,下一步,图书馆将尝试开发入馆教育的手机APP及3D虚拟的馆舍参观,届时入馆教育更可以摆脱时间、空间的限制,以读者更喜闻乐见的方式呈现。

3.4 制定评价标准,建立入馆教育评价机制

3.4.1 入馆教育评价标准的设定。评价标准的指标应该包括以下几个方面:入馆教育的参与人数,受教育的覆盖面、影响范围,教育内容的设计范围,教育形式的新颖性、创新处,读者的参与程度、满意度等。这些涵盖了入馆教育相关的数量与质量的指标体系的设立,基本从总体上把握了入馆教育活动的事实效果。

3.4.2 入馆教育评价机制的设定。一套完整的评价机制应包括评价实施办法、评价领导小组、评价考核小组、评价指标、评价信息收集等。除了依照科学的原则制定这些办法、指标外,还可以采取问卷调查、个别访谈、留言板等方式了解新读者接受入馆教育后的体验及满意度,及时发现不足,弥补漏洞,为每年的入馆教育提供评价和改进的依据。

参考文献:

[1] 邵敏.高校图书馆新生入馆教育[J].教育教学论坛,2015(2):47-48.

[2] 沈艳.对高职院校图书馆新生入馆教育工作的几点思考[J].现代经济信息,2014(12):442.

[3] 赵苹.新生入馆教育现状调查及改革模式探索:以广州高职院校图书馆为例[J].江西图书馆学刊,2011(5):114-117.

[4] 陈小庆,牛琳琳.高校图书馆新生入馆教育模式探讨:以浙江海洋学院图书馆为例[J].浙江海洋学院学报:人文科学版,2012(2):82-85.

[5] 杜术霞.高校新生入馆教育模式初探:以山东财经大学为例[J].图书馆学刊,2014(7):75-76.

(编校:严 真)