高职高专医学院校教师能力素质模型的构建

2015-11-25王爱梅耿若君陈亚奇李玲阮耀

王爱梅,耿若君,陈亚奇,李玲,阮耀

(南阳医学高等专科学校,河南 南阳473061)

高职高专医学院校教师能力素质模型的构建

王爱梅,耿若君,陈亚奇,李玲,阮耀

(南阳医学高等专科学校,河南 南阳473061)

高职高专医学院校的人才培养目标是为地方和农村基层培养技能型、实用型和应用型的中级卫生技术人员,这一任务的实现需要教师具备相应的能力素质。以南阳医学高等专科学校为例,通过文献法、行为事件访谈法、调查问卷法来构建高职高专医学院校教师能力素质模型,包括教学能力、职业发展能力、职业基本素质和科研能力,为提升教学质量、实现人才培养目标奠定一定的基础。

高职高专;医学院校;教师;能力素质

党的十八大指出:提高人民物质文化生活水平是改革开放和社会主义现代化建设的根本目的。要多谋民生之利、多解民生之忧,解决好人民最关心、最直接、最现实的利益问题,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展,努力让人民过上更好的生活。高等医学教育既能满足“学有所教”的要求,也为“病有所医”奠定了人才基础。高职高专医学院校是我国医学院校的重要组成部分,在为地方和农村基层培养技能型、实用型和应用型的中级卫生技术人员中发挥着重要作用。

教师是学校的灵魂,是提升教育质量的核心,是实现特定人才培养目标的关键。教师的能力素质(Competencymethod)又称为胜任素质,指为满足教学工作所必需的品质、技能和知识。因而,探索高职高专医学院校教师应具备的能力素质,在提高教师的执教能力,提升教学质量,培养合格的中级卫生技术人员,保证高职高专医学院校健康、可持续发展方面有重要意义。本文以南阳医学高等专科学校为例,探讨高职高专医学院校教师能力素质模型的构建,为高职高专医学院校教师的甄选、培训以及绩效管理等奠定一定的基础,现介绍如下。

1 对象与方法

1.1 对象

南阳医学高等专科学校的医学专业课教师。

1.2 方法

1.2.1 文献资料查阅查阅国内外关于能力素质研究的文献资料,对高校教师能力素质研究现状进行分析,初步整理出高职高专医学院校教师应具备的能力素质特征。

1.2.2 行为事件访谈法(Behavioral Event Interview,BEI)本研究共邀请了6位不同专业的优秀教师,请他们分别讲述两件成功和不成功的事件进行访谈,在访谈过程中,采用STAR原则[1]。访谈结束后,对访谈记录全面系统地进行整理分析,并通过与一般教师所表现出来的能力素质进行对比,找出差异,初步建立高职高专医学院校教师能力素质指标。

1.2.3 调查问卷的编制根据国内外相关文献的报道、BEI的结果初步制订调查问卷,邀请20名不同专业的副高级以上职称的教师对该调查问卷进行评价并修改,确保各能力素质特质的描述能够清楚表达其内涵。最终采用Likert5级评分法编制“高职高专医学院校教师能力素质调查问卷”,该问卷共包含22个能力素质。各能力素质特征依据非常不重要、不重要、一般、重要、非常重要的程度等级分别给出1~5分。

1.2.4 调查问卷的发放与回收为了确保数据的代表性和构建能力素质模型的科学性,根据南阳医学高等专科学校的实际情况,在选择调查对象时,依据教师的性别、年龄、职称、系部有针对性地选取。本次调查共发放调查问卷350份,回收有效问卷280份,有效问卷回收率为80.0%。调查对象的具体情况见表1。

表1 所调查教师的基本情况

1.3 统计学分析

采用SPSS 18.0统计软件对调查问卷的结果进行统计分析。

2 结果

2.1 信度和效度检验

采用Crombachα一致性系数检验量表的信度,Crombachα=0.916,表明数据的一致性信度较高,统计结果可靠。采用Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)和Bartlett检验统计量表的因素分析可行性,KMO=0.804,Bartlett球形检验的χ2=1 657.248(df=457),P<0.05。KMO和Bartlett的检验结果均提示:本研究所选取的各能力素质特征间存在共同因素,适合进行因素分析。

2.2 因素分析

本研究采用主成分分析法,选择特征值大于1的前四大因子,累计贡献率达81.985%,具体见表2。

表2 各因子的特征值及方差解释量

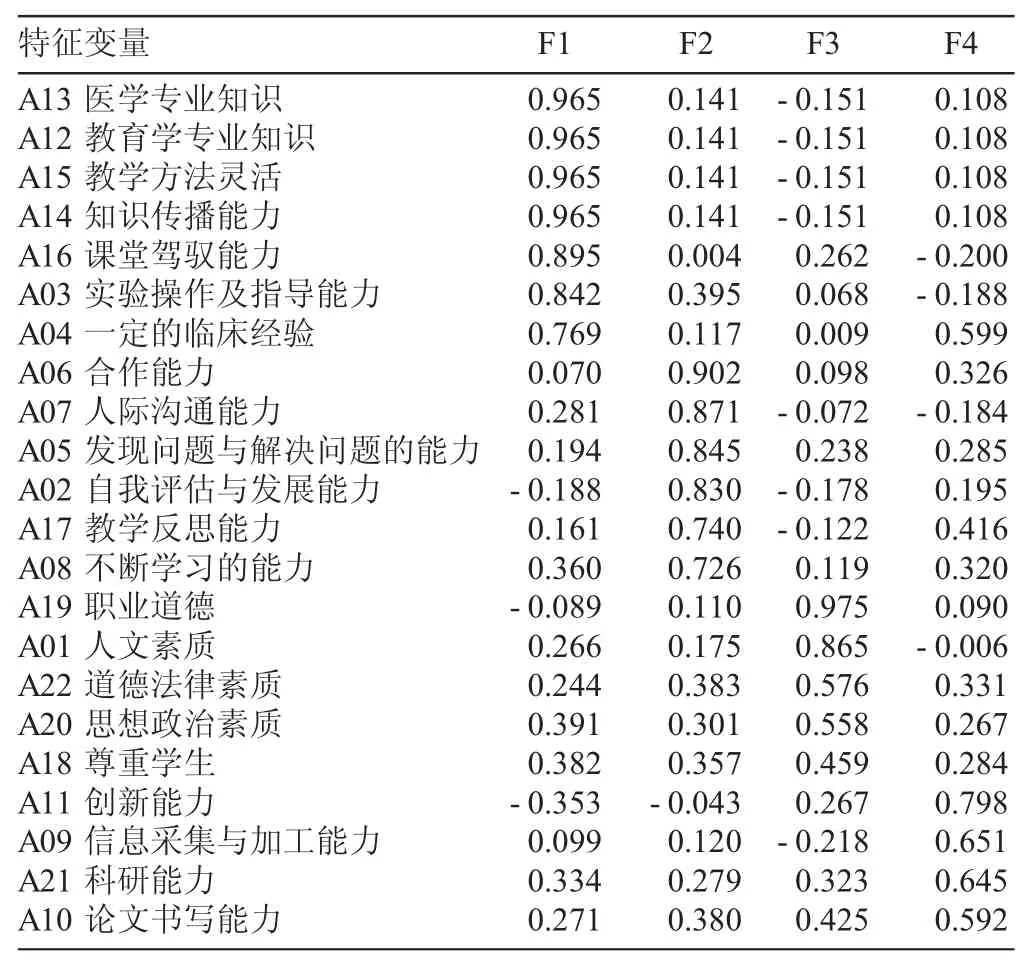

确定四大因子后,通过正交旋转,按照系数较大的因子逐个归类,形成因素负荷矩阵,将载荷系数较大的特征归为一类,每个特征变量只与一个因子相关,结果见表3。

表3 22个特征变量所对应的潜变量的因子负荷数

从表3可见,根据各个公因子所包含的特征变量不同,归纳总结出各个公因子的含义和实质,并将各个公因子命名如下:第一公因子称为教学能力,第二公因子称为职业发展能力,第三公因子称为职业基本素质,第四公因子称为科研能力。

3 结果与讨论

3.1 教学能力

教学能力是教师能力素质要求中的主体,本研究发现,教学能力的高低主要由学识基础和教学技巧两大方面决定。首先,高职高专医学院校的教师不仅要有渊博的医学专业知识,还要掌握一定的教育学相关知识。只有恰当运用教育学的相关原理、方法,合理把握专科学生的心理和学习特点,精心组织教学过程,才能取得良好的教学效果。其次,高职高专医学院校的人才培养目标是为地方和农村基层培养技能型、实用型和应用型的中级卫生技术人员。为实现技能型人才的培养,必然要求医学专业课教师自身具备娴熟的实验操作及指导能力和一定的临床经验,这样教师在教学过程中才能真正做到理论联系实际、理论联系临床,逐步解决目前医学专科学生普遍存在的知识面狭窄、实践操作能力差、理论与实际脱节的问题,才能培养出社会所急需的技能型和应用型人才。最后,良好教学效果的取得还离不开教师高超的教学技巧。医学知识大多是枯燥乏味的,且一定数量的专科学生存在厌学情绪,给日常的教学带来了一定困难。这就要求教师灵活采用各种教学手段与方法,控制好课堂节奏,提高学生学习的兴趣和积极性,提高教学质量。

3.2 职业发展能力

良好的人际关系和人际沟通能力、不断学习的能力、善于发现问题并解决问题等能力对于任何职业的发展都是必需的[2]。除此之外,越来越多的学者认为教学反思是教学工作的本质,是教师职业发展的决定性因素,教师应培养自己“在教学中反思”和“在反思中教学”的能力[3]。

3.3 职业基本素质

与普通高校教师应具备的职业基本素质相比,医学院校教师还应加强自身人文素质及师德、医德的培养[4-5]。教师和医生分别是承载着未来希望和生命重托的两个崇高职业,医学院校专业课教师是这两个身份的完美结合,既要承担“学高为师,德高为范”的责任,也要树立“白衣天使”的正面形象。因而,对于医学院校专业课教师而言,要集师德和医德于一身,这样才能为学生树立积极正面的形象,才能使学生产生敬爱之情和模仿的积极性,从而为我国未来良好的医患关系奠定一定的基础。

3.4 科研能力

高职高专医学院校的教师还应具备一定的科研能力,新形势下的学校工作是以教学和科研为中心的,教师在发展教育的同时,还应注重自身科研水平的提高。利用自身丰富的理论知识和临床教学中所遇到的问题,挖掘有价值的科研课题,为教育和医学的进步做出一定的贡献,这也是教师创造力的体现。

综上所述,本研究认为高职高专医学院校教师能力素质应由教学能力、职业发展能力、职业基本素质和科研能力4个方面组成。这4个组成方面并不是孤立的,而是相辅相成的,共同构成了一个有机的统一体。高职高专医学院校可按此模型加强教师队伍建设,重视对医学专业课教师师德师风、医德医风的培训,提高其专业知识和专业技能,加快知识的更新速度,加强教师科研能力方面的培训,逐步完善“双师型”教师队伍的建设。

[1]彭剑锋,荆小娟.员工素质模型设计[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[2]陈娟,田凌云,马跃如.高校教师能力模型构建研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析[J].高等财经教育研究,2012(3):80-84.

[3]杨艳梅,李淑贞,王晓宇.浅谈医学高校教师如何面对教学改革[J].现代医药卫生,2009,25(20):3200-3203.

[4]郭书法.医学院校教师人文素养探析[J].西南农业大学学报:社会科学版,2011,9(2):107-109.

[5]余录,胡光强.医学院校教师专业素质和职业道德存在的问题及对策[J].西北医学教育,2013,21(2):237-238,265.

G40-03

A

1671-1246(2015)18-0033-02

河南省教育科学“十二五”规划课题([2011]-JKGHAD-0208)