针药并用对溃疡性结肠炎患者T细胞亚群的影响

2015-11-08贾剑南

贾剑南

(天津市南开医院,天津 300100)

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)是一种侵及结肠黏膜的慢性非特异性炎性疾病,主要累及直肠及乙状结肠,呈连续性病变,也可累及整个结肠。本病病因尚未完全阐明,患者常表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便。目前临床治疗主要以水杨酸类药物、糖皮质激素、免疫调节剂、生物治疗为主。笔者采用针药并用治疗UC患者32例,并与单纯药物治疗32例相比较,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

64例患者均为2010年至2014年我院住院和门诊患者,临床诊断均为 UC,病变部位为左半结肠,病程处于慢性复发型缓解期,中医辨证诊断为肝郁脾虚证。按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者分为治疗组和对照组,每组32例。治疗组中男16例,女16例;年龄最小28岁,最大60岁;病程最短1年,最长8年。对照组中男18例,女14例;年龄最小24岁,最大57岁;病程最短1年,病程最长7年。两组患者性别、年龄及病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照相关文献[1],即具有持续或反复发作腹泻、腹痛、黏液脓血便、里急后重,伴有(或不伴)不同程度全身症状者,在排除细菌性痢疾、阿米巴痢疾、慢性血吸虫病、肠结核等感染性肠炎及克罗恩病、缺血性肠炎、放射性肠炎等基础上,具有以下结肠镜检查重要改变中至少1项及病理支持可以诊断本病。

结肠镜检查重要改变分为①黏膜粗糙呈细颗粒状,弥漫性充血、水肿,血管纹理模糊,质脆、出血,可附有脓性分泌物;②病变明显处见弥漫性糜烂或多发性浅溃疡;③缓解期可见假息肉及桥状黏膜,结肠袋往往变钝或消失。病理可见弥漫性炎细胞浸润。活动期表现为表面糜烂、溃疡、隐窝炎、隐窝脓肿;缓解期表现为隐窝结构紊乱、杯状细胞减少。

临床上,慢性复发型患者多见,发作期与缓解期交替。因该病反复发作易导致并发症,因此对于慢性复发型应积极治疗,使用中医药对于缓解期的治疗可以显示良好的抗复发的作用[2]。因此,本试验选取慢性复发型缓解期的患者。

1.2.2 中医辨证标准

参照中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会 2003年制定的溃疡性结肠炎中西医结合诊治方案(草案),将本病分为大肠湿热证、脾虚湿蕴证、寒热错杂证、脾肾阳虚证、阴血亏虚证和肝郁脾虚证[3]。临床上常见的中医证型为肝郁脾虚证,并且在肝郁脾虚证患者发病期间T细胞总数减少[4],对于观察针刺后T细胞升高有一定观察空间。因此,选取该证型作为临床观察的对象。

肝郁脾虚证表现为情绪抑郁或焦虑不安,常因情志或饮食因素诱发大便次数增多,腹痛即泻,泻后痛减,舌淡红,苔薄白,脉弦细。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②签署知情同意书。

1.4 排除标准

①初发型、慢性持续型、急性爆发型;②有合并症如中毒性巨结肠、癌变、大出血、肠穿孔、肠梗阻;③不能耐受针灸治疗者;④拒绝签署临床研究观察知情同意书者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 针刺治疗

取中极、关元、气海、天枢、大横、大肠俞、足三里、上巨虚、三阴交、太冲。穴位常规消毒后,采用0.30 mm×40 mm毫针进行针刺,中极、关元、气海直刺进针1 cm,行捻转提插补法;天枢、大横直刺进针1.5 cm,行提插泻法;大肠俞直刺 1 cm,行捻转补法;足三里、三阴交、上巨虚直刺进针1 cm,行平补平泻;太冲直刺进针 0.5 cm,行提插捻转泻法。诸穴得气后留针30 min。每日1次,共治疗2个月。

2.1.2 药物治疗

口服美沙拉嗪缓释颗粒剂1 g,每日4次,共治疗2个月。

2.2 对照组

采用单纯药物治疗,服用药物、方法及疗程同治疗组药物治疗。

3 治疗效果

3.1 观察指标

两组患者治疗前后分别采用流式细胞仪检测外周血中的T细胞亚群。

3.2 疗效标准[5]

显效:腹痛腹泻消失,无急性活动及并发症。

有效:腹痛消失,腹泻次数减少,血便现象减少且无并发症。

无效:腹痛未消失,仍有腹泻、血便症状且出现并发症。

3.3 统计学方法

运用SPSS17.0统计软件进行分析处理。计量资料以均数±标准差表示,组间对比采用t检验;计数资料采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

由表1可见,治疗组总有效率为87.5%,对照组为75.0%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05),提示治疗组总有效率优于对照组。

表1 两组临床疗效比较 (n)

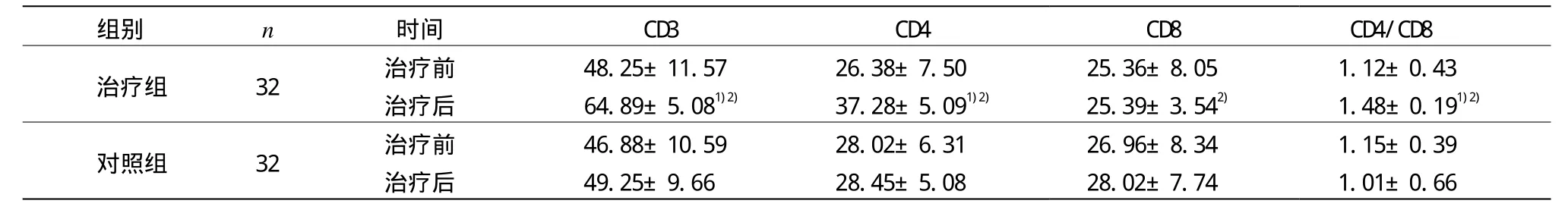

3.4.2 两组治疗前后各项T细胞亚群指标比较

由表 2可见,两组治疗前各项 T细胞亚群指标(CD3、CD4、CD8及CD4/CD8)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗组治疗后CD3、CD4及CD4/CD8与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.01)。治疗组治疗后各项 T细胞亚群指标与对照组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后T细胞亚群指标比较 (±s,%)

表2 两组治疗前后T细胞亚群指标比较 (±s,%)

注:与同组治疗前比较1)P<0.01;与对照组比较2)P<0.05

组别 n 时间 CD3 CD4治疗组 32 治疗前 48.25±11.57 26.38±7.50治疗后 64.89±5.081)2) 37.28±5.091)2)对照组 32 治疗前 46.88±10.59 28.02±6.31治疗后 49.25±9.66 28.45±5.08 CD8 CD4/CD8 25.36±8.05 1.12±0.43 25.39±3.542) 1.48±0.191)2)26.96±8.34 1.15±0.39 28.02±7.74 1.01±0.66

4 讨论

溃疡性结肠炎临床表现为腹痛、腹泻、黏液便或脓血便及里急后重等,其症状轻重不一[6-9]。本病以遗传因素为背景,感染和环境因素通过启动肠道免疫和非免疫系统,使肠黏膜对抗原呈高敏反应,免疫调节功能紊乱,释放大量细胞因子和炎症介质,最终导致肠黏膜慢性炎症和组织损伤[10]。这说明现代医学认为 UC与免疫系统的关系密切。

在中医古籍文献中,无“溃疡性结肠炎”这一病名,通过其临床表现的不同,具有不同的名称,属中医学“泄泻”“痢疾”“便血”等范畴[11-14]。本病的病机关键是脾胃功能障碍,脾虚湿盛是本病的重要因素。其病因包括感受外邪、劳倦内伤或饮食不慎、情志失调、脾肾阳虚等方面。

对于 UC中肝郁脾虚的患者,肝郁是致病基础,脾虚是病情关键,所用太冲穴为肝经之原穴,清泄肝经有余及有郁之经气;治疗脾虚的常用穴为足三里,针刺足三里具有健脾益胃、强壮机体的作用,是诸虚百损的常用穴[15-17],通过鼓舞胃气、培本固元起到调节免疫功能的作用;三阴交为足三阴经的交会穴,既能够滋补肝肾,又能够健煦脾气;上巨虚为调节大肠传导功能的良穴,可调节肠道动力,缓解腹泻症状;中极、关元为人体补益之要穴,属于任脉,既能调节免疫又能提升中气[18],溃疡性结肠炎的后期脾虚易发展为阳虚,因此,该穴在温阳益气缓解腹痛症状的同时预防疾病传变[19];天枢、大横可双向调节胃肠道功能,尤其是大肠功能。该基本方能够标本兼治,既能缓解症状,又能改善免疫功能,预防复发。

T细胞亚群是判定细胞免疫功能的一项重要指标,被广泛应用于临床,抗原提呈细胞提供的共刺激信号以及特定的炎性细胞因子环境指导T细胞向不同的T细胞亚群分化。特定T细胞亚群通过分泌特征性的细胞因子参与适应性免疫应答,并影响多种免疫相关疾病的发生发展[20],CD4是调节性T细胞,具有免疫无能性及免疫抑制性,它是通过抑制自身反应性 T细胞的免疫反应,从而起到免疫调节的作用[21]。针刺对于 T细胞功能的影响可能是通过调节免疫细胞的增殖和激活,从而影响人体的免疫应答[22]。该试验运用针药并用的方法,观察针灸对于T细胞亚群分化的影响。得出结论为,单纯的西药治疗对于UC的治疗过程中免疫因子T细胞亚群的影响无统计学意义。而针药并用对于UC患者的 CD4的提高有明显的促进作用,并且具有统计学意义。由此推理,针药并用能改善UC患者的细胞免疫功能,甚至具有促进疾病恢复、改善预后的作用优势。

[1]中华医学会消化病学分会炎症性肠病协作组,欧阳钦,胡品津,等.对我国炎症性肠病诊断治疗规范的共识意见(2007年,济南)[J].中华消化杂志,2007,27(8):545-550.

[2]周滔,王帅,陈誩.溃疡性结肠炎中医研究的若干进展[J].中国中西医结合消化杂志,2011,19(6):414-417.

[3]陈治水,危北海,张万岱,等.溃疡性结肠炎中西医结合诊治方案(草案)[J].中国中西医结合消化杂志,2005,13(2):133-136.

[4]张淑梅,常丽丽,李光耀,等.不同中医证型溃疡性结肠炎患者 T细胞亚群的研究[J].中国医药导刊,2008,10(8):1232-1240.

[5]徐正元.溃疡性结肠炎154例临床分析[J].中国社区医师(医学专业),2013,1(2):114-115.

[6]Maleki I, Taghvaei T, Barzin M, et al. Validation of the Persian version of the inflammatory bowel disease questionnaire (IBDQ)in ulcerative colitis patients[J]. Caspian J Intern Med, 2015, 6(1):20-24.

[7]Sipos F, Constantinovits M, Valcz G, et al. Association of hepatocytederived growth factor receptor/caudal type homeobox 2 co-expression with mucosal regeneration in active ulcerative colitis[J]. World J Gastroenterol, 2015, 21(28):8569-8579.

[8]Peng JC, Shen J, Zhu Q, et al. The impact of Clostridum difficile on surgical rate among ulcerative colitis patients: A systemic review and meta-analysis[J]. Saudi J Gastroenterol, 2015, 21(4):208-212.

[9]Ahmad S, Watson N, Shamim K, et al. Squamous cell carcinoma of the cecum developing in a patient with long-standing ulcerative colitis and a coexistent carcinoid tumor in the appendix: A case report[J].Turk J Gastroenterol, 2015, 26(5):435-437.

[10]陈灏珠.实用内科学[M].第 12版,北京:人民卫生出版社,2005:57.

[11]陈治水.溃疡性结肠炎的中西医结合研究新进展[J].中国中西医结合杂志,2010,30(1):104-109.

[12]王晓梅,施茵,刘慧荣,等.隔药灸与电针对溃疡性结肠炎大鼠结肠黏膜ITF、IL-8表达的影响[J].上海针灸杂志,2010,29(5):265-268.

[13]贺君,廖穆熙,孟珍珍.针刺联合脐环穴隔姜灸治疗脾肾阳虚型溃疡性结肠炎临床疗效及对相关炎性因子的影响[J].广州中医药大学学报,2015,32(4):687-689.

[14]赵天平,口锁堂,马晓芃,等.正交设计研究艾灸对溃疡性结肠炎大鼠穴区温度和 Cx43表达的作用[J].上海针灸杂志,2010,29(6):335-338.

[15]肖凌,王光安,王华.“双固一通”配穴电针对衰老大鼠T细胞亚群比例的影响[J].中国针灸,2012,32(5):435-438.

[16]陆运松,江伟廷,陈小平.足三里维生素B1穴位注射在腹腔镜中转开腹胆囊切除患者肠功能恢复中的作用[J].医学与社会,2015,28(6):330.

[17]孙艳,黄文红.耳穴贴压配合艾灸预防静脉镇痛泵所致脾胃失和证疗效观察[J].上海针灸杂志,2015,34(5):431-432.

[18]刘珍珍,张梅,章庆庆,等.艾灸不同穴位对寒凝证类痛经大鼠疼痛反应及中枢内κ受体mRNA表达的影响[J].辽宁中医杂志,2015,42(6):1352-1355.

[19]陈雄华,刘又香,王华,等.针灸足三里、关元穴对阳虚大鼠免疫功能影响的比较研究[J].中国针灸,2000,20(9):555-557.

[20]刘娟,曹雪涛.2012年度免疫学研究重要进展[J].中国免疫学杂志,2013,29(1):3-13.

[21]李贞娟,张彩凤,夏永华,等.双歧三联活菌胶囊治疗溃疡性结肠炎的疗效及对CD4﹢CD25﹢调节性T细胞和IL-10的影响[J].广东医学,2012,33(4):539-541.

[22]李艳梅,宋立中,陈少宗.择时温针灸关元、足三里对老年人超氧化物歧化酶、T细胞亚群的影响[J].辽宁中医杂志,2014,41(4):779-781.