我的歌剧创作体会

2015-09-22莫凡

莫凡

在2008年的中国歌剧论坛上,我曾经作了《一个终生探求的课题——浅谈用音乐塑造人物》的发言,如今又要谈歌剧创作,感触最深的依然是“用音乐塑造人物”。

近些年我又创作了歌剧《赵氏孤儿》《土楼》《高山流水》以及具备歌剧规模的清唱剧《孙中山与宋庆龄》,在这些作品的创作过程中,我对“用音乐塑造人物”这个创作课题,比在当年创作《雷雨》时有了更新的体验、更深的认识,我愿在此与大家交流、探讨,谈谈自己的创作感想,希望大家来共同深化与开掘,为中国歌剧创作献言献计、出谋划策。

我曾感叹过、并且依然要深深地感叹,在歌剧创作中,用音乐塑造鲜活的人物形象是作曲者面临的最大难题、最大考验、最大挑战:但也正因此,这是一件最令人兴奋、最富有乐趣的事。歌剧创作的最大魅力,就在于塑造鲜活的人物:男女老幼不同的性别、性格、性情,不同的思维方式、语言方式、表达方式,会有不同的风格、风情、风采,不同的思想脉络、心路历程,会有人物不同的情感走向和命运归宿。丰富多彩的人物,会构成千姿百态的戏剧形态:而一旦音乐介入戏剧,深入到每一个不同的人物内心,角色则会更生动、形象,情感更浓烈、深厚,因而也更打动人心。

在歌剧创作中要想塑造好人物,我认为需要注意以下几个方面。

关注剧本中人物形象的塑造

要想打造好一个剧目,塑造鲜活的人物,让音乐更生动、更歌剧化、更能够有所作为,作曲者就一定要和剧作家一起构架好剧本,甚至导演也应在一度创作中介入,共同把脉剧中人物,努力让音乐结构与戏剧结构达到统一,这非常有益于剧目创作的良性发展。作为歌剧,作曲者的歌剧思维对于剧本的人物设置、声部安排,包括独唱、重唱、合唱、咏叹调、宣叙调以及乐队段落的设计,乃至歌剧整个的戏剧走向、主题立意,都是至关重要的。个人感觉与优秀的剧作家和导演合作是极其快乐的,反之则极为痛苦。因此,找到最合适的合作者才能有利于音乐的发展、有利于歌剧的成功。

同时,为了一部好歌剧能顺利诞生,作曲者一定要真心喜欢这个题材,真心喜欢这部戏里的人物,喜欢与自己的合作者坦诚交流,最好都是能为歌剧奉献的志同道合的合作者,这是成功的基石。千万不能为了艺术之外的东西勉强参与,更不能将其当作一个“活儿”接过来,因为歌剧创作的艰苦性、严肃性以及极高的艺术要求,不允许我们有创作态度的问题。很可惜,有很多违反这一歌剧创作规律的情况发生在我们身边。有的地方做歌剧常常是领导指定剧作家写本子,剧本通过了,决定上马了,领导再搞一个“拉郎配”,安排作曲者谱曲:要求的时间又很紧,作曲与编剧沟通很少,这样的作品出来就会有不少问题。

我的歌剧作品《雷雨》和《赵氏孤儿》都是自己改编名著形成的剧本,这实在是一个无奈之举,但同时又对自己的音乐创作极为有益。说到无奈,是因为在无人委约创作自己所心仪的题材的情况下,在未来演出前途未卜的窘境里,很难得到剧作家的鼎力相助:说到有益,作为曲作者,在形成剧作的过程中肯定要将音乐结构与戏剧结构有机地结合在一起,这时就可以突破剧作家的惯性思维来为音乐创造更大空间。比如我在创作歌剧《雷雨》时,就对剧本的改编作了大胆的尝试。原本曹禺先生的话剧《雷雨》有四幕戏,主要人物有八位:我在改编时将四幕变为两幕,主要人物改为六人,去掉了原作中的鲁贵、鲁大海,突出了以繁漪为中心的人物间感情纠葛,还加上象征乌云、雨中精灵等具有间离效果的合唱队,加强了曹禺先生原作中的诗性,这都是出于对音乐的考量而设置的。

又如在对纪君祥元杂剧《赵氏孤儿》基础上的改编,在形成剧本的过程中我已经在考虑人物的音乐形象了,因此对原作结构的重新塑造上有了取舍的明确倾向。为突出歌剧特色,我大胆舍去众多人物与场次,将其改编成发生在时间跨度约20年前后的两幕戏。同时,将合唱队设置为被屠戮的赵氏三百余口的冤魂贯穿全剧,打破戏曲中的平铺直叙,采用倒叙、意识流的手法形成叙事。全剧的上半场重点写程婴舍子救孤,下半场重点写赵氏孤儿赵武弑父报仇,而这两者都把人物推到最矛盾纠结的感情漩涡,因而也更有益于发挥歌剧抒发人物内心情感的所长。

另外,动手写剧本绝不能一时冲动,这需要一个长考的时段,甚至包括有练习的阶段。我在下决心动手写《赵氏孤儿》剧本之前,曾勾勒过好几个歌剧剧本梗概,包括《长恨歌》等,最后锁定《赵氏孤儿》是因为它最让我感受到创作的冲动,它的人物更令人激动,它更符合我想做的课题探索。如果说《雷雨》让我更多地从繁漪的女性视角去发出对黑暗社会的呐喊,《赵氏孤儿》则通过程婴、公孙杵臼等一干古代男人奏响义薄云天的悲歌,通过命运多舛的赵武喊出对黑暗的封建制度的控诉,通过对恶毒的屠岸贾一番内心剖析发出对血腥的官场争斗的诅咒。其他作品像作曲家瞿小松的《命若琴弦》、温德青的《赌命》,剧本选择和改编也都是他们自己喜欢的题材,所以音乐最大程度地发挥了他们的长处,体现了他们的追求,因而塑造的人物也更具特色。可见,歌剧创作由曲作者亲自动手写剧本确实是一个值得鼓励去做的事。

在咏叹调写作上注重人物的戏剧情境和思想。情感线索

歌剧中的咏叹调是听众最为激赏的部分,无论是西洋歌剧还是经典的中国歌剧中都有脍炙人口的咏叹调广为流传。现在好多人要求作曲家写出好听的咏叹调,要达到像普契尼的“亲爱的爸爸”那样优美动听,朗朗上口。我却认为,在歌剧中的咏叹调不能只是要求好听,它必须在歌剧的规定情境中如期而至,让人物情感的宣泄在最适当的时机展现,起到推动剧情发展、升华人物精神的作用,从而引起观众的共鸣。

在《孙中山与宋庆龄》中,我也写了一首“亲爱的爸爸”,那是我要求编剧戴晓权老师加上的唱词。剧情中,宋庆龄逃出被父亲软禁的上海的家,毅然奔赴东瀛准备与孙中山成亲,父亲宋耀如赶来阻挠,恰逢袁世凯派刺客妄图在婚礼上制造爆炸。在这严峻的矛盾冲突极为尖锐的时刻,宋庆龄委婉地向父亲唱出一首咏叹调,表达了自己对孙中山真挚的爱,袒露了追随孙先生为革命事业而奋斗的情怀,情真意切地呼唤亲爱的爸爸能理解自己,让婚礼顺利进行下去,感人的歌声让所有人为之动容。这一咏叹调的安排起到了缓解矛盾冲突、展开剧情和展示人物内心世界的作用。

现在有的创作中,曲作者写的咏叹调好像是为了抒情而抒情,让主人公仿佛总在孤芳自赏般地唱了一首又一首,在缺乏戏剧性推动的情境里,反而显得平淡,吸引不了听众。也有的咏叹调是特意为某优秀演员量身定做的,即使戏剧情节在紧张激烈地推进,作者还是不顾观众的耐心设计了大篇唱段,让戏剧产生了停顿。

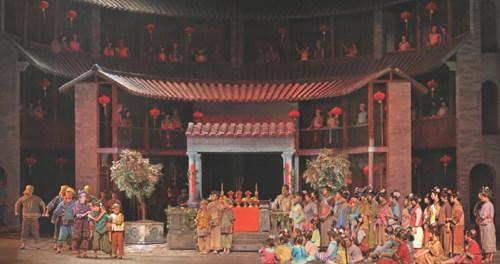

咏叹调出现在整出戏的什么部位,这是需要精心设计的。在中外歌剧优秀的咏叹调中,我觉得有偏重叙事的,也有偏重抒发内心感情的,二者都不应偏废,当然后者更有艺术表现力。我在创作<赵氏孤儿》时,为主人公程婴设计了几个大的咏叹调。在第一幕兵荒马乱中,屠岸贾令兵士全城搜捕赵氏孤儿时,程婴猛然想起头天夜晚药箱藏孤冲出相府的情境。这一段咏叹调追叙了韩厥舍命放孤的情节,省略了原剧一场戏的篇幅,又抒发了程婴的情感,表达了对突发事件的立场和态度,为后面舍子救孤奠定了思想基础。在第二幕开场,家族仇人屠岸贾作为义父为赵氏孤儿赵武庆祝二十岁生日的热闹场面之后,我也为程婴安排了一大段咏叹调。在清冷凄凉中,程婴沉痛回忆二十年来与虎为伴艰难抚养孤儿成长、自己忍辱负重被世人唾骂的经历,抒发了对十年前抑郁而亡的糟糠之妻的无限深情,更是对在天之灵的赵氏祖先告慰:赵氏孤儿已长大成人,你们的后代威风又重现!这是一段充满感情的咏叹调,既交代了二十年来发生的事,与第一幕作了对接,更重要的是表现了程婴不被泯灭的良知——他依然重然诺、轻生死,虽已年迈,仍正气凛然,铮铮铁骨,斗志昂扬。这也为后面让赵武复仇、与屠岸贾顽强拼争作了铺垫。

在由我担任剧本修改的《土楼》中,女主人公云花有两段重要的咏叹调,分别出现在两次“舍子”的矛盾冲突中。第一幕云花的咏叹调“日头偏西”,发生在土匪劫持自己的亲子及养子后,因赎金不够只能先放一人的艰难抉择时分:第二幕云花的咏叹调“月朗星稀”,发生在养子的生父要接走孩子时,这个饱受生活磨难的客家阿妈发出内心的抒咏。前者发生在戏剧发展的过程中,叙事和抒情兼备:后者发生在戏剧的尾声,重在人物的抒情,展示女主人公的善良、淳朴与坚韧。

由黄维若老师编剧的《高山流水》里,主人公伯牙有很多唱段,我集中全力打造了一段重头的唱段,出现在下半场后半部。伯牙到汉江边践约去见知音却闻知音病故噩耗,在全剧最具戏剧性的节点,声泪俱下、淋漓尽致地将他的内心情感唱出来,充分发挥出歌剧咏叹调的作用。而在《雷雨》中,我为女主人公繁漪安排了四段咏叹调。曾有一些专家建议我为鲁妈和四凤也写两段咏叹调,同时相关演员也积极要求加唱。确实,我也为这两个人物感动不已,也曾为鲁妈写过一段咏叹调——当她知道自己的一双亲生儿女相爱并跪在自己的面前恳求,这是多么好的抒发感情的时机!但,为了紧接着出现的繁漪夜闹周府,为马上要出现的戏剧高潮,我毅然删掉了鲁妈的咏叹调。说实在的,《雷雨》里每一个人物都可以写成第一主人公,但我认为繁漪是最符合曹禺先生所赋予的雷电爆发式性格的角色,因而为了突出繁漪、集中塑造好这个最有光彩的人物,其他的人物就要安排得适度。

加强重唱中人物心理活动的表现

重唱是歌剧中非常重要的艺术表现形式,相对来说更需要技术地、睿智地来安排和处理。记得我在《雷雨》第一、二稿时,当戏剧情节刚要发展时,就写了好多重唱,当时的想法是用最短的篇幅交代所有人物的心态。但演出的效果并不好,观众觉得头绪太乱,不能清楚地引领他们入戏。经专家点拨后我意识到,重唱段落的设计安排要契合戏剧发展的进程,特别是中国观众习惯循序渐进,在“进”后的过程中安排重唱往往效果更好。

《雷雨》中的人物,情感关系盘根错节般地纠结,每个人的心理活动也异常复杂,运用重唱是非常合适的。如“喝药”这场戏,表面是周朴园让繁漪喝药,实际上是展现封建家长制对这个家庭的压迫:周朴园层层加码地逼迫繁漪,先让周冲劝药,最后又命令周萍跪在继母繁漪面前,繁漪面对尴尬的心上人,被迫喝下苦药。这一场戏里,繁漪、周萍、周朴园,甚至周冲、四凤,都有很复杂的心理活动。我曾经写过一上来便是复杂心情的五重唱,这显然把高潮提前了,不利于后面戏的发展。现在的版本是,先是周朴园、繁漪的对唱,矛盾冲突渐起:然后是繁漪哀怨的独唱,她是在向周萍传递心声,倾诉心中的哀伤。接下来是周朴园不依不饶的逼迫,命令周冲劝母亲喝药:繁漪与周冲母子俩的对唱之后,紧接着又是周朴园的逼迫,进入了更加紧张的戏剧气氛中。这时候我安排了周家父子的男声三重唱,表现了周朴园的威严、周萍的胆怯、周冲的愤懑。当音乐推向高潮时,突然周朴园命令周萍劝药,在紧张的紧拉慢唱的音乐里,我安排了繁漪与周萍的二重唱,表现在这难言与无奈中两人的复杂心情。最后,周朴园厉声命令周萍跪下劝药,繁漪急忙阻拦并喝下苦药,五人同唱的“啊”包含了各种复杂的感情,加上乐队的烘托,达到了戏剧的高潮。

重唱的段落往往是人物心理活动异常活跃的部分,我们需要努力分析人物此时的心理状态,给人物一个准确的基调,这点非常重要。在《雷雨》里,我设计了两处六重唱,分别是第一幕的“送别”和第二幕结尾处的“命运”六重唱。“送别”是在所有矛盾都已展示之后,鲁妈带四凤离开周公馆时设计的一段重唱,鲁妈和四凤唱的是“永别了,我心中的萍”,周萍、周冲、周朴园唱的是“你带走了我的心”,繁漪唱的是“我多么伤心”。显然,在这离别的时分,六个人都有对象要倾诉,但都不能说出口,只有心里默默地唱着,他们复杂的心理活动自然构成了重唱。在第二幕大结局时,繁漪不经意揭开了周家的惊天秘密,六个人物在雨中渐渐清醒,看清了各自的命运。这是一段突然跳出戏剧进程的、带有意识流风格的六个人的内心独白,为紧接着爆发的大悲剧结局作了瞬间理性的铺垫。同样,在《土楼》第二幕中,也像“命运”重唱一样,从南洋回来的阿水揭开了师傅和阿山哥早已不在人世的真相,苦等苦盼的师母和云花嫂的二重唱以及随之而来的包括阿勇和林老伯感叹客家人命运的五重唱,以及阿水要带走云花视如己出、相依为命的小石头时,五个人唱出各自复杂的心情——这样的重唱段落是歌剧特有的、极具魅力的。

谨慎而巧妙地处理好中国歌剧中的宣叙调

宣叙调在中国歌剧写作中一直是一个难题。长期以来我们常用对白解决人物的叙事,但确实在音乐表现上失色,过多的“话剧加唱”破坏了音乐的连续性。但现在也有一些新创作的歌剧,坚持没有一句道白,在完全没有音乐性的叙事性词句上也勉强地谱上曲,变成人物非常生硬的“宣叙调”。这样的结果实际上造成了对角色塑造的伤害,特别是有的戏让我们中国古代人物也唱起了“洋腔洋调”,在观众心里造成很大的距离感。中国歌剧中一定要有宣叙调吗?中国歌剧人物的宣叙调怎样写?这个问题一直在困扰着我们。

老实说,我也非常困惑。在《雷雨》中我也曾写了宣叙调,尤其为周朴园设计的全音阶进行的人物主题,有和声特点,但旋律进行口语化,有时听上去非常“宣叙”。当他质问儿子周萍时:“听说,我在外面的两年里,你在家里很不规矩?”——我尽量让这些词句符合汉语四声,有时还用了同音反复来强调咄咄逗人的语势。应该说,这里我还是学习借鉴了西洋歌剧里宣叙调的写法的,在戏剧进程中还是很有特色的,观众并不觉得突兀。但在另一个场景中,当周冲向繁漪唱完一段表达自己理想与爱情的“蓝色的大海”谣唱曲之后,周朴园从楼上下来询问:“繁漪,你上哪儿去了?”“我在问你,去了哪里?”——我曾根据周朴园的主题音调写了宣叙调,但每次演出观众都会笑,演员问我是不是因为他穿了一件睡袍出场很可笑?我分析一下还是宣叙调的问题,尽管没有倒字,演员唱得也很舒服,我们也听惯了,不感觉难受:可观众不认可,尤其是这段宣叙调紧接在旋律性很强的谣唱曲之后,非常别扭。后来我把这一段改成了道白,原来的周朴园音乐主题仍保持在乐队中进行,也很自然,观众再也没有笑场了。

而后我在创作《赵氏孤儿》剧本和修改《土楼》剧本时,就非常注意尽量避免出现宣叙调的问题。在这两部作品中,我还想分别作两个不同的课题:怎样把戏曲、古曲和闽西客家山歌融进大歌剧中。我不希望出现真正意义上的宣叙调,一方面是避免自己尚未解决的难题,另外也是想保持品种的纯粹性。但其实作品中也有带民歌风格的叙事性唱段,只是坚决摈弃了西洋式的宣叙调,有时干脆用少量的对白,大多在音乐进行中说话,保持了音乐的连贯性。《高山流水》中也有带音乐的道白,黄维若老师认为这种有音乐感的朗诵很有魅力,我非常赞同。我们都觉得在这部发生在春秋时期的古朴典雅的作品中,如果出现生硬的西洋歌剧式的宣叙调,会很可笑。

有人说,歌剧中宣叙调是不能少的,依我上述的经验来说,这还得看如何才能达到最好的表达效果。研究好汉语四声,从戏剧人物的语调、语势出发,塑造鲜明的人物个性,得当的宣叙调也能使人物出彩;但如果不恰当,莫不如用道白,一切都不是绝对的。

歌剧的乐队与合唱如何为塑造人物服务

的确,歌剧的乐队常常用来为声乐伴奏,这里也牵涉到配器中的色彩问题,要充分考虑到剧中的人物,他们的声部、唱段的情绪,有时会为不同的人物设置不同的特色乐器。如我写《雷雨》时繁漪常用长笛中低音区幽暗的音色,有时用小提琴独奏表现她对自由与爱情的向往,有时用琵琶表现她内心的挣扎:周萍常用大提琴独奏;周朴园常伴随着大管:四凤的主要乐器是双簧管,明媚、清丽;鲁妈的主要乐器是二胡,愁苦、悲悯:而周冲的音乐常伴随着清亮的钢片琴,因为他的内心充满了阳光。这样,乐队参与了人物性格的塑造,给了听众鲜明的音色记忆。我在《赵氏孤儿》中全剧贯穿用了管子,苍凉的音色像是赵氏家族三百冤魂的发问与控诉。而《土楼》中全剧贯穿用了客家的树叶吹奏,悠远的音色如同客家土楼人娓娓的倾诉。到《高山流水》里则以古琴的音色和音乐韵律贯穿全剧,展示古琴演奏家伯牙的高贵灵魂。

在歌剧中作曲家确实要注重发挥乐队的交响功能,来丰富表现力。应该承认,乐队也能表现人物的喜怒哀乐,展开人物的情绪,张扬人物的精神,抒发人物的感情。我在《赵氏孤儿》中为赵武写的几段器乐曲就是为丰满这个人物而设计的。首先是在他20岁生日为贺喜助兴而表演的格斗、军阵操练的音乐,表现他年轻气盛,充满朝气和豪情:而当他得知自己的身世、家族的仇人竟是义父屠岸贾时,五雷轰顶,乐队喧嚣、推波助澜:最后决心举剑杀向仇人时,又有大段充满激情的器乐段落,把戏剧气氛推向高潮。这几段中,乐队补充了人物的歌唱,起到了强大的作用。很可惜,现在有一些作曲家写歌剧缺乏乐队思维,有些连配器都交给别人完成,这样的作品肯定不完善。歌剧不只是旋律好听就行,须知经典的歌剧作品都是优秀的交响性的作品,我们坚决不能忽视歌剧的乐队表现功能。有品质的乐队写作绝对是一个严肃的歌剧作曲家首先要努力追求的目标。

合唱常被人们当作在歌剧中烘托气氛、造势的工具,但我认为它也能为塑造人物添光增彩。在《雷雨》中我设置的合唱队是虚拟的、游走在戏里戏外的黑衣人,他们是人物的代言者、事件的评判者、观点的表达者,是人物情绪的外延。这就给了合唱更广阔的表达空间与更丰富的表现手段。例如在第二幕开场繁漪追随周萍到鲁家,我让满台黑衣人(合唱队)在雨中行色匆匆,他们规劝繁漪不要那么痴心,这是一种世俗对繁漪的压力,又是繁漪内心挣脱的咒语。当繁漪不顾一切地在泥泞中前行,终于看到周萍与四凤的幽会,她的心碎了,在这一大段合唱中完成了繁漪雨夜追踪的戏剧行动和戏剧心理,像过场戏一样把原话剧第三幕的主要情节简要介绍完毕,并直接进入人物灵魂搏斗的下一场。合唱用写意的手法完成了塑造人物、转换环境的任务。又如当繁漪丢掉自尊、乞求周萍无望,痛苦地倒在地上时,我设计了一群白衣女子(雨中精灵)来抚慰繁漪。这时的女声合唱表达的正是繁漪的心声,是人物内心情感给众人的共鸣,是更大的一种人文关怀。在《孙中山与宋庆龄》的一场戏里,孙中山日夜为革命奔忙、疲惫不堪,宋庆龄为他打扇,二人渐渐进入梦乡,接下来是刺客来临。在戏剧场面相对静止的时候,我请编剧戴老师写了一首抒情的合唱歌词:“啊,多么美妙,蓝色的梦。海在云里,云在海中。啊,两个人的世界,和平与宁静相拥。男儿忘记自我,一心天下为公,女儿梦里祈祷,革命早日成功。”我在谱写这段合唱时内心非常激动:这两个人物终于有了片刻的安宁,这是两个为中华民族鞠躬尽瘁的伟大人物啊!合唱寄托着我们对这两位伟人的无限深情,安静的无伴奏合唱,却比颂歌式的交响大合唱更令人对两位革命先驱肃然起敬。

如今我们在歌剧中利用合唱造势比较多,呼啦啦一群人召之即来、挥之即去。导演在处理合唱队的调度时真的很头疼,关键是我们要在一度创作中就要设计好,把戏剧性的合唱、抒情性的合唱,都合理地安排好,更要注意到合唱在推动戏剧的发展时,还能有益于人物的塑造,这样就能把合唱的力量发挥得更有效、更具艺术魅力。

用音乐塑造好人物,这真是一个让我们终生需要探求的课题,这也是创作出一部优秀歌剧所必须做到的最起码的要求。我认为,只要我们态度真诚,就会倾心、倾力、倾情:只要我们不断深入研究,不断拓展视野,就会创造出无愧于时代和人民的优秀的歌剧作品。我愿与大家共勉,继续努力!