针刺夹脊穴联合运动疗法为主治疗中风后偏瘫痉挛状态的效果观察

2015-07-11邓玉金

邓玉金

(四川省南充市中医医院,四川 南充637000)

偏瘫作为急性脑血管病变的常见症状之一,是指一侧面肌、舌肌下部及上下肢的运动障碍。临床症状较轻的患者仍可自主进行一定程度轻度的活动,但较难进行行走,同时伴随出现上肢屈曲、下肢伸直的偏瘫步态[1]。轻度患者只使用健手,中等的患者必要时伸出病手作辅助用,重度患者侧手不能用。患者常常是脚跟抬高用足尖走,病因主要是颅内出血造成[2]。脑卒中的偏瘫患者,在发病后3 周约80%左右开始出现患肢痉挛。一般是由弛缓性偏瘫移行而来,但对部分亚急性或慢性起病的病人,可不经过软瘫期而逐渐发展成硬瘫[3]。临床主要症状为肌张力的明显增高,其中尤以上肢的伸肌群及下肢的屈肌群瘫痪为典型,患者该处肌张力明显增高,临床主要表现为上肢屈曲、下肢伸直、手指呈屈曲状态、被动伸直手有僵硬抵抗感。临床此类患者每遇到天气变冷则加剧,天气变暖则缓解。肢体痉挛状态是脑卒中后偏瘫治疗中最棘手的问题。偏瘫痉挛一定要及时治疗,盲目的拖延时间只会加重病情的发展[4]。本研究采用针刺夹脊穴联合运动疗法治疗中风偏瘫痉挛状态,效果显著,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院2010 年1 月~2013 年2 月收治入院的中风后偏瘫痉挛的患者100 例,所有患者均符合全国第四届脑血管病学术会议诊断标准及国家中医药管理局脑病急症科研协作组起草制订的《中风病诊断疗效评定标准》(试行)诊断标准[5-6],Ashworth 评级为Ⅱ~Ⅳ级,其中男性72 例,女性28 例;年龄42 ~70 岁之间,平均年龄(61.3 ±3.5)岁;病程最短半个月,最长2 个月,平均病程(1.1 ±0.2)月;轻度28 例,中度58 例,重度14 例;其中脑血栓62 例,脑出血38 例。100 例中风后偏瘫痉挛的患者随机分为两组,经统计两组患者性别、年龄、病程等临床资料均无统计学差异(P >0.05),两组患者具有可比性。其中对照组50 例予以脑卒中内科治疗及常规康复治疗方法,治疗组50 例在常规治疗基础上针刺华佗夹脊穴。

1.2 纳入标准

①符合疾病的临床诊断标准,并经CT 或MRI 证实确诊;②无并发其他严重疾患,无精神疾患;③有正常的沟通与理解能力;④具有小学及以上文化水平,能够独立或部分独立地(在他人协助下)完成问卷;⑤发病3 个月以内;⑥Ashworth 评级为Ⅱ~Ⅳ级;⑦未接受过肢体痉挛的相关治疗;⑧患者及家属知情同意,以上条件需同时满足。

1.3 排除标准

①非自愿情况下参与本次研究的患者;②精神状态或认知能力有障碍的患者;③年龄在70 岁以上的患者;④并发其他严重的心、肝、肾、血液、消化、呼吸、内分泌系统等疾病及恶性肿瘤;⑤病程>3 个月;⑥伴有风湿、骨折、外伤、关节挛缩等严重影响肢体功能的其他疾病。有以上任何一条均予以排除。

1.4 治疗方法

两组患者均进行神经内科常规治疗和康复治疗,并接受针对糖尿病、高血压等疾病的药物治疗,对实验结果无影响,但限制使用溶栓疗法。治疗组在此基础上行针刺联合运动疗法。

治疗组采用针刺华佗夹脊穴:主穴C2~7、T2~12、L1~5、S1,以上穴位采用隔穴取穴法分成两组交替针刺,在脊椎下颈椎取旁开0. 5 寸,胸椎及腰椎旁开0.6 ~1.0 寸,针刺偏向斜内侧,针刺深度为0.8 寸左右、捻转提插,得气后,使用KWD808Ⅱ长城牌电针仪,在近端接正极,远端接负极,给以疏波脉冲电流,以病人可耐受为度,每次20 min。配合针刺患侧取穴:①上肢:肩髃、臂臑、天井、手三里、外关、合谷;②下肢:环跳、承扶、髀关、伏兔、殷门、血海、委中、阳陵泉、足三里、丰隆、悬钟。选用规格为0. 30 mm ×40 mm(直径×针长)的毫针刺入,得气留针30 min 并接通电针,每日1 次,4 周为一疗程。康复运动疗法进行肌痉挛的体位控制法,同时进行不良卧姿的矫正,卧位四肢关节的主动、被动运动,卧位坐起、床上翻身、坐站转换、步行训练、手功能训练等运动功能练习,每日1 次,6天/周,每次30 min,4 周为一疗程。

1.5 观察指标

观察两组患者治疗后痉挛和平衡功能改善程度[7-9],肢体痉挛状态采用Ashworth 痉挛评级。并采用Fugl-Meyer 运动功能评分表(FMA)和Barthel 指数分级对治疗前后肢体功能及日常生活活动能力进行评价,FMA 分为4 个等级:Ⅰ级(<50 分,评定为严重运动功能障碍),Ⅱ级(50 ~74 分,评定为明显运动功能障碍),Ⅲ级(75 ~84 分,评定为中度运动功能障碍),Ⅳ级(85 ~90 分,评定为轻度运动功能障碍)[8]。Barthel 指数含进食、洗澡、穿衣、大便控制、小便控制、用厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯等10 项内容,满分为100 分。其中洗澡、修饰等2 项为2 分等级项目(计0、5 分);进食、穿衣、控制大便、控制小便、用厕、上下楼梯等6 项为3 分等级项目(计O、5、10 分);床椅转移、平地行走等2 项为4 分等级项目(计0、5、10、15 分)[9]。得分≥60 分表示有轻度功能障碍;59 ~41分表示有中度功能障碍;≤40 分表示有重度功能障碍。

1.6 统计学分析

对所有回收的问卷经检查合格后录入数据,并采用SPSS17.0 or windows 统计软件进行统计学处理,数据资料采用百分比、均数、标准差描述,计数资料采用卡方检验,计量资料采用t 检验,P <0.05 为有统计学意义。

2 结果

2.1 痉挛程度改善比较

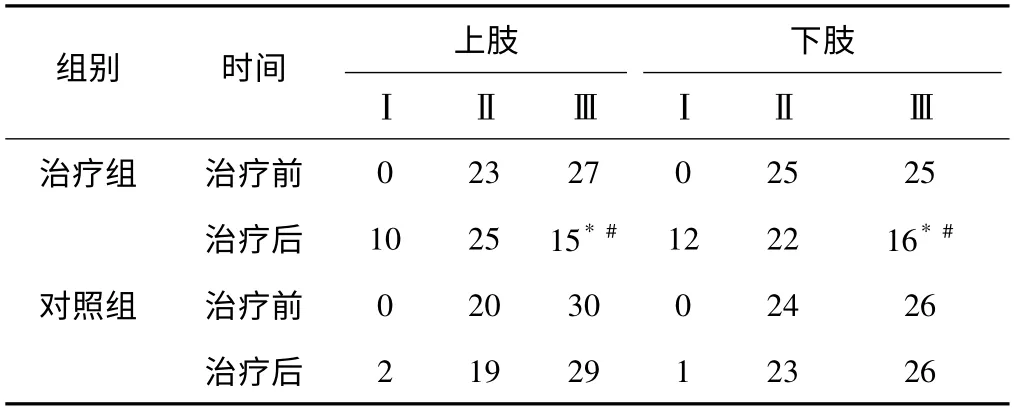

与治疗前相比,治疗后治疗组患者的痉挛程度得到明显改善,且差异具有统计学意义(P <0.05);与治疗前相比,治疗后对照组患者的痉挛程度有所改善,但治疗前后的差异不具备统计学意义(P >0.05);治疗后,与对照组相比,治疗组患者的痉挛程度明显改善,且两组的差异具有统计学意义(P <0.05)。详见表1。

2.2 运动功能障碍改善比较

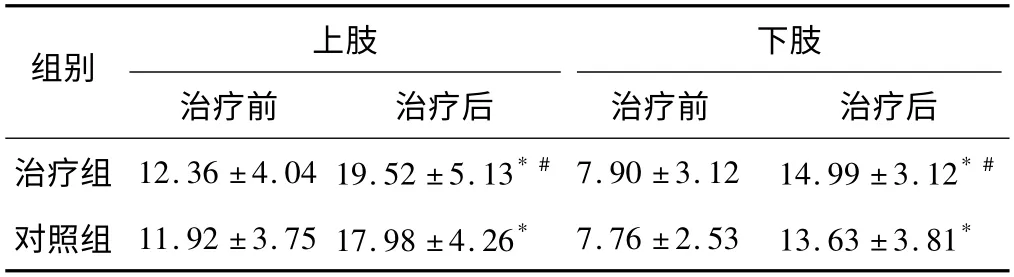

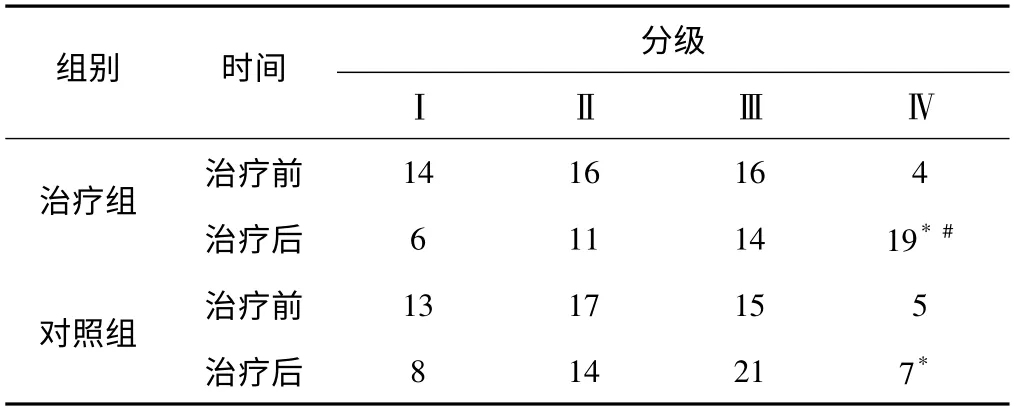

治疗组患者治疗后运动功能障碍与治疗前相比得到明显改善,且差异具有统计学意义(P <0.05);治疗后,对照组患者的运动功能障碍改善明显,治疗前后结果相比,差异具有统计学意义(P <0.05);治疗后两组患者相比,治疗组患者的运动功能障碍与对照组比较改善更为显著,且差异具有统计学意义(P <0.05)。详见表2、3。

表1 两组患者治疗前后痉挛程度改善比较

表2 两组患者治疗前后Fulg-Meyer 积分比较(n=50)

表3 两组患者平衡功能改善比较

2.3 日常生活活动能力改善程度比较

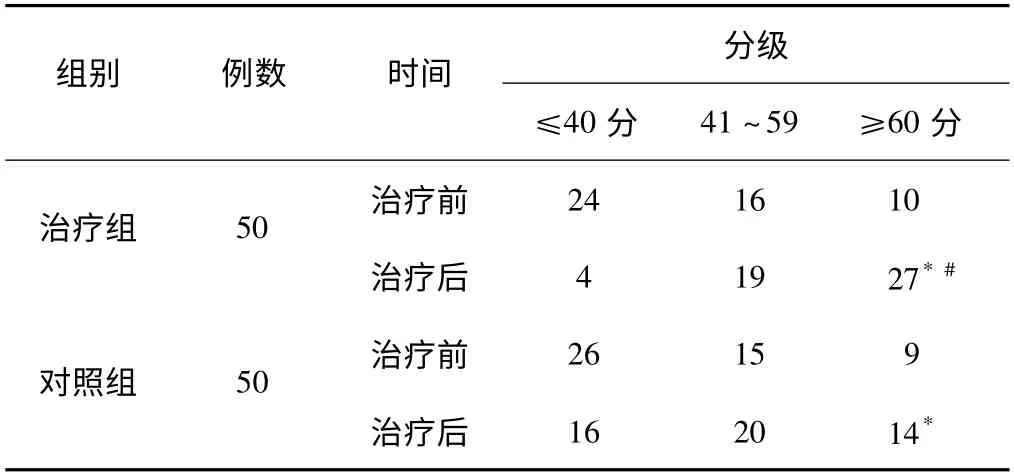

治疗组患者治疗后日常生活活动能力与治疗前相比显著提高,且差异具有统计学意义(P <0.05);对照组患者治疗后日常生活活动能力与治疗前相比有所改善,且差异具有统计学意义(P <0.05);治疗组患者与对照组相比,治疗后患者的日常生活活动能力显著改善,且两组结果差异具有统计学意义(P <0.05)。详见表4。

表4 两组患者治疗前后日常生活活动能力改善程度比较

3 讨论

肌肉痉挛,主要表现为肌群的肌张力增高及由此导致的肌肉运动协调障碍,为中枢神经系统疾病(如脑卒中、脑外伤、帕金森氏病、脊髓损伤等)的常见并发症之一,但多见于脑卒中后[10]。该疾病严重影响着中风病人的日常生活活动及生存质量。肌肉痉挛已经成为目前中风患者肢体功能恢复的主要困难。传统医学认为:痉挛属于中医“筋病”、“痉证”范畴,中风后所致的肢体痉挛则属中医“中风”、“卒中”的范畴,病位在脑,反映在筋脉[11-12]。其发病机理比较复杂,大多由于脏腑气血不和,阴阳平衡失调,阴虚阳亢,心火爆盛,又为精神因素或劳累等诱发,气血并走于上,瘀血痰浊横窜经络,脑脉痹阻,蒙闭神窍,肌肤筋脉失于濡养,肢体失用。阳气是人体脏腑功能活动的原始动力,若阳气虚弱,则会导致人体脏腑经络生理活动减弱、失调而变生诸疾[13]。正如《素问·生气通天论》篇云:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰。”指出了阳气在人体脏腑功能活动中的重要性,并进而明确指出:“阳气者,精则养神,柔则养筋”。说明人之神得到阳气的温养,才能思维敏捷,精力充沛;脑得到阳气的温养,才能五官灵敏,耳目聪明;筋得到阳气的温养,肢体才能柔和而活动自如;脉得到阳气的温养,才能气血畅通,提示了“阳气虚衰”是筋脉痉挛的致病根本。《内经》还认为“诸痉项强,皆属于湿”,“因于湿,首如裹,湿热不攘,大筋緛短,……緛短为拘”,“邪气恶血……机关不得屈伸,故拘挛也”等,提示了湿邪瘀血是筋脉痉挛的致病因素[14]。而湿为阴邪,其性重浊,易伤阳气,所谓“湿盛则阳微也”,若二者相得,则阳愈虚,湿愈重。偏瘫痉挛状态的发生就是由于中风日久,过度地锻炼,过度地应用平肝潜阳、活血化瘀之品,伤阳耗气,一则阳气虚衰不能温养筋脉,筋失温煦;二则阳气虚衰,阳不化气,津停血阻,酿湿生痰,因痰致瘀,痰瘀互结,壅塞脉络,筋失柔养,发为痉挛[15]。基于此,针刺治疗中风应强调选穴的重要性。通过针刺,调节经气,经气通畅,又可调节肾气肾精,使肾生之髓,源源不断地上注于脑,髓海充,则元神功能易于恢复[16]。治疗所取夹脊穴线均属督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经。这几穴线所形成的穴区其经脉从头至足纵贯全身,具有统调一身阳气、开窍醒脑、调神通络的功能。使筋脉自柔,并可补泻经气,调整阴阳,使阴阳协调,经气回流,促进偏枯恢复[17]。本研究结果显示治疗组患者治疗后痉挛程度、运动功能障碍、日常生活活动能力与治疗前比较明显改善,且差异有统计学意义(P <0.05);与治疗前相比,治疗后对照组患者的日常生活活动能力、运动功能障碍均得到显著改善,且差异具有统计学意义(P <0.05);治疗后,与对照组相比,治疗组患者的痉挛程度、运动功能障碍和日常生活活动能力均明显改善,且两组差异具有统计学意义(P <0.05)。提示针刺夹脊穴联合运动疗法缓解中风患者肢体痉挛效果显著。

总之,中风后肢体痉挛的治疗,目前临床多采用针刺及肢体功能康复训练,但对少部分患者其疗效尚不明显。因此,适当辅以肌松药是目前临床医师针对张力过高、影响康复训练的患者采取的主要措施。

[1] 公维军,张通,孙新亭.脑卒中后痉挛性偏瘫的研究现状[J].中国康复理论与实践,2008,14(3):212-213

[2] 许静,李蕾,韦玲,等. 针药结合治疗中风后偏瘫痉挛的临床研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2011,9(11):1402-1403

[3] 周喜燕,王雁慧. 针药结合治疗中风后痉挛性瘫痪的临床观察[J].时珍国医国药,2009,20(4):1010-1011

[4] 王秋云.按期分经电针法治疗中风后偏瘫疗效观察[J]. 中国针灸,2006,26(1):33-35

[5] 王海燕,金远林,陈丽华,等.祛瘀生新煎治疗中风后肢体痉挛46例临床观察[J].中医药通报,2008,7(2):59-60

[6] 王志静. 脑卒中流行病学分析[J]. 中华流行病学杂志,2003,24(2):73-74

[7] Bayley A,de Zoysa N,Cook DG,et al.Comparing the effectiveness of an enhanced MOtiVational intErviewing InTervention (MOVE IT)with usual care for reducing cardiovascular risk in high risk subjects:study protocol for a randomised controlled trial[J]. Trials,2015,16:112

[8] Arya KN,Pandian S,Kumar D,et al.Task-Based Mirror Therapy Augmenting Motor Recovery in Poststroke Hemiparesis:A Randomized Controlled Trial[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis,2015 Jun 18. pii:S1052-3057(15)00138-X

[9] Kauranen T,Laari S,Turunen K,et al.Use of Stroke-Related Income Supplements and Predictors of Use in a Working- Aged Finnish Ischemic Stroke Cohort[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2015 Jun 18.pii:S1052-3057(15)00185-8

[10] 中华人民共和国医政司.中国康复医学诊疗规范(上册)[M]. 北京:华夏出版社,1998

[11] 王伯清,赵建华,张咏梅.头体针治疗脑卒中临床观察[J].中国康复理论与实践,2004,10(8):490-491

[12] 苑庆皊.不同的针刺方法治疗中风偏瘫80 例临床疗效观察[J].河北医学,2005,11(5):456-457

[13] 李英.中风后遗症的头针治疗[J].河北中医,2008,30(2):177-178

[14] 傅建明,顾旭东,王佳宇,等. 头皮针刺结合运动再学习方案对脑卒中偏瘫患者运动功能的影响[J]. 中国中医药科技,2008,15(5):385

[15] 刘传瑞,邱泽法,张洪清.电针促通术与金针促通术治疗中风肢体运动功能障碍临床疗效观察[J]. 针灸临床杂志,2003,19(8):46-47

[16] 王彤,侯红,王翔.偏瘫患者运动疗法中肌痉挛的体位控制[J].中国康复医学杂志,2003,18(8):460-462

[17] 岳增辉,刘伍立,姜京明.肢体痉挛的针灸治疗及功能评定[J].中国康复医学杂志,2002,17(3):177-178