“基因指导蛋白质的合成”一节的备课思考

2015-07-06白建秀

白建秀

摘 要 叙述了在进行人教版必修2第4章第1节“基因指导蛋白质的合成”的备课时,应重点思考重要概念、核心问题、学生学情、情景设置、教学反馈等方面,以期达到更好的教学效果。并以此说明备课是教学的前提和基础,认真思考是提高教学质量的重要保证。

关键词 备课思考 遗传信息 生物学教学

中图分类号 G633.91 文献标识码 B

“基因指导蛋白质的合成”是人教版必修2第4章第1节的内容,需安排2个课时完成。本节主要讲述了细胞中遗传信息由DNA、RNA、蛋白质的传递过程,课程标准中与此相对应的要求是“概述遗传信息的转录和翻译”。通过本节的学习,学生需要理解遗传信息的转录和翻译的过程。教学时,教师要注意从细胞水平与分子水平两个层面,引导学生认识转录和翻译的过程。

本节内容的知识不仅抽象复杂,而且所涉及的领域也比较多,因此教师深入思考本节的重要概念、核心问题、学生学情、情境设置、教学反馈尤为重要。教师要设计一条清晰的主线,统领所有的教学内容,把握好主干知识和侧枝内容的教学要求。此外,在教学策略上、教学方法上以及教学过程中如何利用多种媒体和多种方法的组合,这也是能否完成教学目标的关键。

1 思考重要概念,确立教学目标

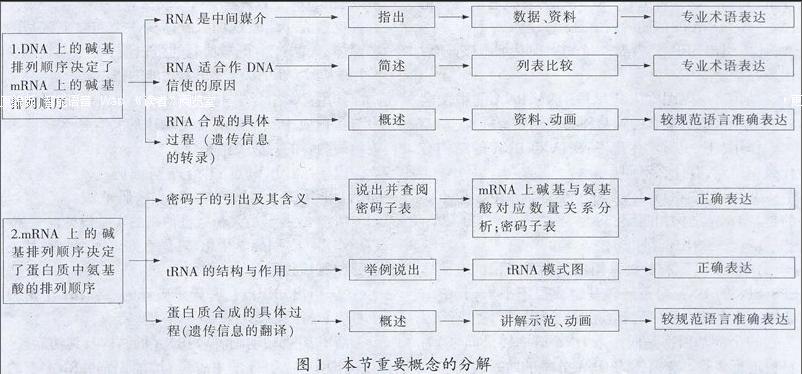

本节的重要概念是:真核生物中,细胞核中DNA上的遗传信息指导蛋白质的合成,即DNA上的碱基排列顺序决定了蛋白质中氨基酸的排列顺序(图1)。

2 思考核心问题,理清教学主线

一节好课的重要标准之一就是教学主线清晰,即有核心问题作为课堂的组织者。

本单元的核心问题是:细胞核中DNA上的基因如何指导蛋白质的合成?即DNA上的碱基排列顺序如何决定了蛋白质中氨基酸的排列顺序的?

3 思考学生学情,知起点谋策略

学生在学习本节内容之前,已经理解了基因的本质及位置,那么提出“基因的作用是什么”则顺理成章。在必修1的学习中,学生也已经明白蛋白质是生命活动的主要承担者,但是对“基因─蛋白质─生物性状”这三者关系并没有形成整体认识,也并不知道基因是如何控制蛋白质合成的。不过高二学生已具备一定的数学基础和分析问题的能力。

故教师首先要让学生清楚“基因─蛋白质─生物性状”这三者的关系,以及基因指导蛋白质的合成就是基因中的碱基排列顺序决定蛋白质中氨基酸的排列顺序,而且实现它是有空间距离的。然后,教师再根据学生的认知规律,穿针引线地引导学生巧妙解决“距离”问题和随之而来的“语言”问题,即引导学生认识分子水平上的转录和翻译的神奇过程。教师要特别注意抓住教学主干,化难为易,变抽象为具体,增加学生的感性认识。教学中,教师要积极调动学生已有的知识储备和能力,结合直观形象的示意图,利用模型模拟、视频动画等来辅助教学,以体现生物教学生动鲜活的特点,以此降低知识接受的难度。另外,教师还要注重对知识进行回顾、比较和总结,以促进学习目标的达成。

4 思考情境设置,推进教学进程

德国一位学者有过一句精辟的比喻:将15 g盐放在你的面前,无论如何你难以下咽。但当将15 g盐放入一碗美味可口的汤中,你早就在享用佳肴时,将15 g盐全部吸收了。情境之于知识,犹如汤之于盐。盐需溶入汤中,才能被吸收;知识需要溶入情境之中,才能显示出活力和美感。

创设情境既要为学生的学习提供认知停靠点,又要激发学生的学习心向。这是情境的两大功能,也是促进学生有意义学习的两个先决条件。

笔者在本节课的学习中设置了如下情境,以此推动了教学过程的进行。

情境1:DNA分子直径是2 nm;核糖体大体是圆形颗粒,直径约23 nm;细胞核的核孔只有0.9 nm。

作用:① 引导学生思考:核中DNA上的基因如何指导蛋白质的合成(空间距离能否跨越)?

② 引出知识点:核中DNA不能穿过核膜,核糖体也不能进入细胞核。

情境2:1955年,布拉舍用洋葱根尖和变形虫为材料进行实验:

① 用核糖核酸酶(RNA酶)分解细胞中的核糖核酸(RNA),蛋白质的合成就停止。

② 如果再加入从酵母中抽提的RNA,蛋白质的合成就有一定程度的恢复。

作用:① 引导学生思考:核中DNA上的基因指导蛋白质合成需要帮忙的吗?

② 引出知识点:说明蛋白质合成与RNA有关。

情境3:呈现1955年拉斯特变形虫实验的流程图。

作用:① 引导学生思考:核中DNA上的基因指导蛋白质合成的“帮忙者”从哪来?为什么它能充当信使?作为DNA的信使的理由是什么?

② 引出知识点:“帮忙者”先出现在细胞核,随后出现在细胞质中。

情境4:以图文方式呈现DNA、RNA的中文名称、基本单位、所包含的碱基种类和结构特征。

作用:① 引导学生思考:DNA与RNA的结构有什么相同点,有什么不同点?

② 引出知识点:RNA分子小且是单链,更重要的是与DNA结构相匹配。

情境5:给出资料:

1963年马默和杜提采用侵染枯草杆菌的噬菌体SP8(SP8的DNA两条链碱基组成很不平均,其中一条链富含嘌呤,另一条富含嘧啶,选用SP8做实验,因为它的全部基因都是同一条DNA链中转录而来)为材料进行实验。噬菌体的DNA分子的两条链在加热后可用密度梯度离心分开。实验者在SP8侵染后,从枯草杆菌中分离出RNA,分别与DNA的两条链混合并缓慢冷却。他们发现SP8侵染后形成的RNA只跟其中一条DNA链形成DNA—RNA的杂合分子。

作用:① 引导学生思考:在哪种物质的指导下,细胞合成RNA?

② 引出知识点:RNA是在DNA的一条链指导下合成的。endprint

情境6:视频动画展示真核生物RNA的合成过程。

作用:① 引导学生思考:真核生物的RNA在哪里合成?合成RNA的过程是什么?

② 引出知识点:在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成了一定碱基序列的RNA。RNA从核孔穿过,到细胞质中。也就是说核中DNA上的基因的碱基排列顺序决定了RNA上碱基排列顺序,好似遗传信息传给了RNA,像磁带翻录一样,故此得名——转录,形成的RNA就叫信使RNA(mRNA)。

情境7:呈现资料:

DNA分子中存在4种核苷酸,而组成蛋白质的氨基酸有20种。

1954年物理学家伽莫夫做出数学推理。如果一个核苷酸为一个氨基酸编码,只能决定4种氨基酸;如果两个核苷酸为一个氨基酸编码,只能决定42=16种氨基酸……

T4噬菌体上的一个基因经过处理,使DNA上插入或脱落单个碱基,无论是碱基数目增加或者减少都可以引起DNA上碱基序列的改变。

克里克小组发现加入或减少1个和2个碱基的噬菌体,无法产生正常功能的蛋白质,而加入或减少3个碱基时,却可以合成正常功能的蛋白质。

作用:① 引导学生思考:mRNA上的碱基排列顺序与蛋白质中氨基酸的排列顺序的又有什么蹊跷事呢?即两者的对应关系是什么?

② 引出知识点:3个碱基编码一个氨基酸;mRNA上每三个相邻的碱基叫做密码子。

情境8:展示马太和尼伦伯格的实验设计。

作用:① 引导学生思考:怎么知道哪三个碱基决定哪种氨基酸呢?

② 引出知识点:密码子破译的过程;61个密码子对应20种氨基酸;密码子表的秘密。

情境9:视频动画展示tRNA的结构及其功能。

作用:① 引导学生思考:谁能识别mRNA上的密码子?蛋白质中氨基酸的排列顺序是如何决定的?

② 引出知识点:遗传信息的翻译过程,并与转录过程作对比;回顾DNA是指导蛋白质合成的全过程。

5 思考教学反馈,关注概念评价

教师在备课时,要收集学生理解概念的证据。学生如果能利用概念完成一个任务就可以证明学生理解了。

可针对本节内容遗传信息的转录和翻译,设计任务——利用模型模拟反应过程,以此检查学生对概念的理解情况。

如第1课时:遗传信息的转录。

教师给出一段DNA片段、一些核苷酸、酶、ATP等,由学生自己模拟完成转录过程。

这些都设置成纸质的,转录时学生可将这段DNA片段(即基因)从中间“撕开”,相当于RNA聚合酶的作用。然后以DNA的一条链作为模板,按照碱基互补配对原则将游离的核糖核苷酸(注意:A与U配对,而不是T)与DNA这条链碱基互补,并以氢键相连,不断连成一条RNA链就是mRNA,再将合成的mRNA从DNA链上“释放”,而后把事先放好的另一条链拿出将DNA双链恢复。

在这个模拟过程中,教师可以检测:学生使用的“原料”对不对、碱基互补配对原则运用正确与否、是否在酶的作用下先“解旋”了、合成mRNA后是否“离开”DNA、DNA双链是否得以恢复。endprint