道家时空意识与中国园林空间艺术

——兼论园林空间艺术之于园林意境的意义

2015-06-27孙宗美

孙宗美

(华南农业大学 人文与法学学院, 广东 广州 510642)

道家时空意识与中国园林空间艺术

——兼论园林空间艺术之于园林意境的意义

孙宗美

(华南农业大学 人文与法学学院, 广东 广州 510642)

中国园林空间艺术因其独特的现实体验性,在诸多传统艺术门类中独树一帜。其艺术表现与道家时空意识的影响密不可分,主要体现在老子有无相生的空间观与虚实结合的园林艺术辩证法,以及“唯道集虚”的时空观与园林重虚贵无的空间艺术。道家哲学不仅是中国哲学中最具有时空意识的流派,更在美学层面为艺术意境的追求和创构提供了理论依据。空间表现、“道”与“意境”在中国园林艺术的美学视域内成为相互关联、交叉影响的三大要素。

道家;时空观;园林空间;意境

中国传统艺术包括诗歌、绘画、园林所表现的空间意识是华夏民族独特的贡献。然而就空间的体验性而言,园林是众多艺术门类中最为直接与突出的。作为由山水、花木、建筑共同构成的综合性艺术,园林所创造的立体空间可行、可望、可居、可游,在满足人的居处需要的同时也实现了美的享受。生动可感、变幻无穷的空间不仅是园林意境创造的独特要素,也是道家哲学时空意识的形象再现。

一、“有无相生”的空间观与虚实结合的园林艺术辩证法

“道”是老子哲学的中心,老子用了诸多语言符号来对它加以描述,“有”“无”正是其中的一组。因“道”无形,故云“无”,但无形之“道”又能创生万物,故又用“有”来指称。故《老子》第一章云:“无,名天地之始;有,名万物之母”。但是在老子哲学的语境中,“道”并非只有一成不变的涵义,而是有形而上之“道”与现象界之“道”(包含规律性的“道”和作为生活准则的“道”)的分别。因此,“有”“无”在老子哲学中也有形上和形下的双重内涵。大多数情况下,人们一般习惯于将老子“有无相生”的思想理解为一种覆盖宇宙的对立转化规律,并未能从空间角度看待这一对似相反而相成的范畴。试看《老子》第二章和第十一章的相关内容:

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。(《老子·第二章》)

三十幅,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(《老子·第十一章》)

如果从落实到现象界的空间角度来审视这两段话,就会发现,“有”、“无”之关系正是对宇宙空间“实”与“虚”的一种宏观辩证体认。一般人只注意实有的作用,而忽略了空虚的作用。其实,空虚是凸显实有,并使其发挥作用的要素。老子的目的不仅在于引导人们不再拘泥于对空间中物之实有的注意,更在于说明事物在对待关系中相互补充、相互发挥。

老子“有无相生”的空间观在中国园林中得到了最直观的表现。首先,构园景物是“实”(“有”),能容纳游人并供其观赏活动的空间是“虚”(“无”),景物实体和“留空”各自比例要协调统一,才能现出有无相生、虚实相生的美妙境界。历代记园、记游散文蕴藏着很多重要的园林美学思想。明末文学家兼园林鉴赏家张岱在记江南小园“巘花阁”时就道出了自己的园林空间观:

“巘花阁”在“筠芝亭”松峡下,层崖古木,高出林皋。秋有红叶,坡下支壑回涡,石拇棱棱,与水相距。阁不槛、不牖,地不楼、不台,意正不尽也。五雪叔归自广陵,一肚皮园亭,于此小试。台之、亭之、廊之、栈道之,“照面楼”之侧,又堂之、阁之、梅花缠折旋之。未免伤板、伤实、伤排挤,意反局蹐,若石窟书砚。隔水看山、看阁、看石麓、看松峡上松,庐山面目反于山外得之。(《陶庵梦忆·巘花阁》)

原先的“巘花阁”因其自身“不槛、不牖”,四周“不楼、不台”,方能意不尽。而那位从扬州归来的五雪叔却大兴土木,增加了台、亭、廊、栈道、堂、阁、梅花等物,使整个布局拥塞板滞,若处石窟。如此处理不当,设景布物充天塞地,虽有“一肚皮园亭”,也全然不通治园之法。“有无相生”的空间观不仅在于协调园内建筑景观与“留空”的比例关系,更在于保证适当的视觉空间,供审美欣赏。张岱所谓“庐山面目反于山外得之”正是懂得适当的审美距离是园林意境创造的重要因素。宗白华曾说:“‘望’最重要。一切美术都是‘望’,都是欣赏。”(《中国美学史中重要问题的初步探索》)“望”不是近距离的“观”或“看”,而是远距离的“眺”。远望往往能获得对景致整体风貌的把握,获得有别于近观的独特效果。中国历史上很多名园多属“城市山林”,可用造园面积一般较小,因此园内景观应疏而不密,空间布局以开阔朗畅为宜。如此既能协调实景与“留空”的比例,又能保证足够的观景视距。明代北京有宜园,刘侗《帝京景物略》说:“入垣一方,假山一座满之,如器承餐,如巾纱中所影顶髻。”这是对该园中假山体量过大,使布局逼塞的婉言微讽。实多虚少、留空不多,不但毫无流通、窒息美感,更无法让观者有充足的视距来观赏假山的潇洒风致。

其次,“有”与“无”互补互显、对立统一的辩证思想,还启发了园林空间的虚实交替律。此时的“有”“无”未必是指空间的实有和留空,而是可以扩大至一系列对立统一、相反相成的空间审美范畴,比如“虚”与“实”、“奥”与“旷”等。中国园林空间艺术的这一表现特点实际上涉及审美心理的问题。游园的乐趣在于移步换景,在空间的交替中体验不同的艺术风格与艺术境界——这符合人们追求新奇的审美爱好和心理结构。而虚实交替、亦虚亦实的园林空间恰好能满足赏园者在这方面的美感需求。清人沈复在《浮生六记》中谈及虚实相生的手法时,举例说:“虚中有实者,或山穷水尽处,一折而豁然开朗;或轩阁设厨处,一开而通别院。实中有虚者,开门于不通之院,映以竹石,如有实无也;设矮栏于墙头,如上有月台,而实虚也。”正是这般起伏跌宕,处处别开生面的游园体验才能获得“信足疑无别境,举头自有深情”(《园冶·掇山》)赞叹。

虚实交变在园林空间中还体现为幽邃与轩敞、“旷如”与“奥如”相对的艺术辩证法。“奥如”“旷如”这对空间美学范畴最早由柳宗元提出,他在《永州龙兴寺东丘记》中说:

游之适大率有二:旷如也,奥如也,如斯而已。其地之凌阻峭,出幽郁,寥廓悠长,则于旷宜;抵丘垤,伏灌莽,迫邃回合,则于奥宜。

柳宗元不仅是中国历史上著名的山水散文大家,在自然审美方面也颇有建树。他从因地制宜的角度出发,认为寥廓悠长的空间对应“旷如”的境界,“迫邃回合”的空间则对应“奥如”的境界。人们不应一味地以“旷如”为尚而“以邃为病”,“奥如”“旷如”的空间境界各有千秋。柳宗元的最大贡献在于对自然空间的风格作了宏观概括,总结出了“奥”“旷”两种类型。后世诸多记园散文吸收其思想,不仅频繁使用这对范畴对应相应的园林空间风格,更以此作为创造园境的重要法则。如明人祁彪佳在《越中园亭记》中描述“密园”:“‘旷亭’一带以石胜;‘紫芝轩’一带以水胜;‘快读斋’一带以幽邃胜;‘蔗境’一带以轩敞胜。”清人钱大昕评论网师园:“地只数亩,而又纡回不尽之致;居虽近廛,而有云水相忘之乐。柳子厚所谓‘奥如旷如’者,殆兼得之矣。”正是源于对空间变换交替律以及与此相应的审美境界之关系的熟谙,中国古代造园家们才能创造出如此众多奥旷相兼、开阖有致、风格多元、妙趣横生的园林空间,而中国园林空间艺术的独特之处也在于此。

二、“唯道集虚”的时空观与园林重虚贵无的空间艺术

如前所述,老子之“道”有形而上和形而下的涵义区分。从体用关系的角度来看,作为形而上的“道”以虚无为体,但却蕴含无穷的作用,《老子》第四章“道冲而用之或不盈”正是对这一特点的反映。第五章云:“天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。”言“虚”状之道体毕竟抽象,因此老子以“橐籥”之虚空却能源生不竭之动力来形象说明“道”的特点。如果从现象界上升到本体论的角度看,就会发现,老子对虚无之“道”的生命力的体认其实源自对现实中宇宙空间与生命存在之关系的理性思考。如此一来,这种“虚空”就变得意味深长:它既是创化生命的原动力,也是现实意义上的“空”与“无”。因此,“道”既是宇宙本体,又可以视作宇宙蓬勃生命力的象征,同时还是一种空间性的概念。徐复观说:“老子的所谓道,指的是创生宇宙万物的一种基本动力……则老子的道的本身,即是惟一的创生者。所以《韩非子·解老》篇说,‘道者万物之所以然也’,‘道者万物之所以成也’。”[1]这只是强调了“道”作为万物本源和生命力象征的观点,并未看到“道”之“虚无”作为空间性存在的特性。而宗白华则认为:“中国人感到这宇宙的深处是无形无色的虚空,而这虚空这却是万物的源泉,万动的根本,生生不已的创造力。老、庄名之为‘道’、为‘自然’、为‘虚无’……万象皆从空虚中来,向空虚中去。”[2]看到“虚空”或“无”作为宇宙和生命本体的意义及其空间性,这正是道家哲学对中国美学和艺术最大的贡献之所在。

生命力的存在本身就是一个时空交合体:生命的创生、活跃需要空间,生命的延续、循环需要时间。由此,老子之“道”不仅有空间性,还有时间性。对于形而下的“器”之“虚空”而言,唯其“虚空”(“无”)才能使“实”(有)发挥它的作用;对于形而上的“道”之“虚空”而言,唯其“虚空”才能生气流行,才能“体尽无穷,而游无朕”(《庄子·应帝王》),“独与天地精神往来而不敖倪于万物”(《庄子·天下》)。正是在这样的意义上,宗白华对《老子·第五章》作出阐释:“‘虚而不屈’,不拙,不竭也。‘动而愈出’,生生无穷。此虚,非真无有,乃万有之根源。‘以虚空不毁万物为实。’‘虚’,宇也,空间也。‘动’,宙也,时间也。”[3]尽管他在此前所写的《道家与古代时空意识》中认为老庄“较为倾向于‘空间’意识,而缺乏《周易》里‘时空统一体’的积极性、创造性、现实性”,但单就老子创立的“道”来看,其“周行而不殆”的生命跃动本身就具有时间性。同时,“庄子却爱逍遥游。他要游于无穷,寓于无境。他的意境是广漠无边的大空间。在这大空间里作逍遥游是空间和时间的合一。”方东美也认为:“(《庄子》中)不仅时间之幅度无限,空间之范围亦是无穷……一言以蔽之,庄子之形上学将道投射到无穷之时空范畴,俾其作用发挥淋漓尽致,成为精神生命极诣。”由此可推知,道家的空间意识与时间意识融为一体:自然生命如同“道”一般游刃于虚,其生成变转的活动(“舞”)需要空间为舞台,而这种生生不息的节奏又无疑是时间性的。在这种时空一体观中,空间意识最为明显,时间意识虽隐而不显,但其实也是存在的。更独特的是,道家的时空观中,彷佛不是时间带领空间,而是空间为时间提供了活跃穿梭的舞台。

受道家时空意识的影响,中国艺术形成独特的“空白”理论。艺术利用空间上的“空白”处理来表现时空交融、气韵生动的高妙境界。古代音乐、书法、绘画、雕塑以及园林艺术都十分注重“空白”的妙用。和创化万物的永恒运行的“道”一样,这“空白”并非“几何学的空间间架,死的空间,所谓顽空”vii,它是万物活跃、生气往来的空间。正如苏辙所言:

贵真空,不贵顽空。盖顽空则顽然无知之空,木石是也。若真空,则犹之天焉!湛然寂然,元无一物,然四时自尔行,百物自尔生。粲为日星,滃为云雾。沛为雨露,轰为雷霆。皆自虚空生。而所谓湛然寂然者自若也。(苏辙《论语解》)

“空故纳万境”(苏轼《送参寥师》),空白或虚白使艺术意象具有丰富的启发性、暗示性,从而为欣赏者的想象和再创造留下了广阔的空间。

在园林中,所谓“空白”的处理不仅在于前述建筑景物实体与“留空”的协调安排,更突出地表现为园林建筑自身内部的空间处理和门窗布设,使有限空间能够突破局囿,具有无限的艺术表现力和美感蕴藉。所谓“轩楹高爽,窗户虚邻;纳千顷之汪洋,收四时之烂漫”(《园冶·园说》)即是此意。借景是园林之“最要”*计成《园冶·借景》:“夫借景,林园之最要者也。如远借,邻借,仰借,俯借,应时而借。”,而“门窗轩豁”(钱泳《履园丛话》)则这一“最要”的前提和基础。《园冶》中就有大量通过门窗之“虚”远望借景的描述:

适兴平芜眺远,壮观乔岳瞻遥。(《园冶·立基》)

高原极望,远岫环屏,堂开淑气侵人,门引春流到泽。

南轩寄傲,北牖虚阴。半窗碧隐蕉桐,环堵翠延萝薜。

眺远高台,搔首青天那可问;凭虚敞阁,举杯明月自相邀。(《园冶·借景》)

“眺远”“瞻遥”“极望”“凭虚”都是因为有门窗之“虚”,窗外和门外的远景、风物无不因此而得之,正应了宗白华“万象皆从空虚中来,向空虚中去”的说法。清代李渔在《闲情偶寄·居室部》中说:“开窗莫妙于借景”,“窗棂以明透为先,栏杆以玲珑为主。”窗格“虚灵”方能“待物”,所谓“虚而待物”(《庄子·人间世》)者也。同时,窗格的“无”还能带来“空灵”的视觉效果。早在晋代,左思和谢灵运的作品中就已经透露出这种建筑空间意识的萌芽:“开高轩以临山,列绮窗而瞰江”(左思《蜀都赋》);“罗曾崖于户里,列镜澜于窗前”(谢灵运《山居赋》)。人们有意识地利用高轩、户、牖,主动将最佳自然景观纳入有限的生活空间,使有限与无限得以融合流通。此后,“辟牖期清旷,开帘候风景”(谢眺《新治北窗和何从事》);“楼观沧海日、门对浙江潮”(宋之问《灵隐寺》);“赖有高楼能聚远,一时收拾与闲人”(苏轼《单同年求德兴俞氏聚远楼诗三首》);“常倚曲栏贪看水,不安四壁怕遮山”(陆游《登秋风亭》);“山色湖光共一楼”……在古人的诗文、匾额中,这样的表述和追求多不胜数。广东可园面积不大,为“远借”外景,营造“幽”、“远”的空间美感,园主张敬修“加楼于可堂之上”,楼高四层,名曰“可楼”。《可楼记》曰:“楼成,……则凡远近诸山,若黄旗、莲花、南香、罗浮,以及支延蔓衍者,莫不奔赴、环立于烟树出没之中;沙鸟江帆,去来于笔砚几席之上。”可见,可楼的成功之处在于将建筑的外景空间和建筑物的透视空间,作为庭园景物空间的主题。楼阁之高和窗牖之通透,才使得众山“咸赴”,“目力且之为穷”,而可楼最上层也因之名为“邀山阁”。此外,“亭”应当是中国园林中最有代表性的建筑形式,也是道家时空意识最为典型有效的艺术载体。对此,宗白华有言:

中国人爱在山水中设置空亭一所。戴醇士说:“群山郁苍,群木荟蔚,空亭翼然,吐纳云气。”一座空亭竟成为山川灵气动荡吐纳的交点和山川精神聚积的处所。倪云林每画山川,多置空亭,他有“亭下不逢人,夕阳澹秋影”的名句。张宣题倪画《溪亭山色图》诗云:“石滑岩前雨,泉香树杪风,江山无限景,都聚一亭中。”苏东坡《涵虚亭》诗云:“惟有此亭无一物,坐观万景得天全。”唯道集虚,中国建筑也表现着中国人的宇宙意识。[8]372

明代竟陵派文学领袖钟惺所作《梅花墅记》云:“高者为台,深者为室,虚者为亭,曲者为廊。”一“虚”字高度精炼地点出了“亭”的审美性格。

三、道、境、空白:空间艺术之于园林意境的意义

意境,是中国艺术、美学的最高成就,也是中国园林的灵魂。中国园林的美,并不是孤立的山水景观、花草树木或建筑物之美,而是艺术意境之美。在中国园林的创作和欣赏中,最高的美学层次不是一景一物的工拙妍媸,而是对“境界”的追求。可以说,重视艺术意境的创造,是中国园林在美学上的最大特点。它不仅深刻揭示了艺术的美学本质,而且在很大程度上决定了中国古典园林的特殊美感。那么,究竟什么是园林意境呢?任晓红、喻天舒认为“通过具体、有限的园林形象传达出深远微妙的、耐人品味的情调氛围,使游赏者睹物会意、触景生情,感受到有限空间环境中的无限丰富的意趣;这种融情入景、情景交融的美妙境界,就是中国园林在欣赏者心中造成的意境。”[9]233可见,从有限形象到无限意趣是一切艺术意境的美学本质和核心,园林意境也不例外。

但园林毕竟与其他艺术类型有别,无论在表现形式还是具体手法上都是如此。究其实,艺术表现媒介的不同是导致这种特殊性产生的主要原因。迥异于诗歌的语言和绘画的线条与色彩,园林以泉、石、花木、建筑等实物为构建要素。它是比绘画和雕塑都要具有现实体验性的典型空间艺术。因此,“意境,体现在园林中,首先意味着它是一种独特空间概念或空间美,通过空间的创造来实现。”[9]248同时,“意境”的“境”本身就是空间概念,意指空间的界限,即疆界、边界;此外,“境”还有地方、区域、处所之意,也无不与空间有关。虽然它作为“意境”的含义出现时,已经不再是指实体空间,而是一种艺术性的精神空间,但就园林意境而言,精神空间的形成与实体空间的构建分割,俨然有着最直接关联。这也使得园林意境更显示出它在不同艺术意境中的特殊意义。可以说,中国园林在通过空间艺术表现意境方面有着特殊表现,这是理解中国民族美感特点的重要领域。*当然,园林意境的创构除空间之有限与无限关系的处理外,还包括实景与虚景的结合,各类匾额、楹联以及景点题名的“点睛”作用等。只是相对而言,园林空间艺术之于园林意境的意义最为重要。

无独有偶,宗白华、叶朗等学者都曾直接或间接地分析指出“意境”的美学本质以及对“意境”的追求是以道家哲学为基础的——对“意境”的阐释和“塑造”是中国现代美学的一大成果。[10]首先,从哲学意义上讲,道家以“道”为宇宙本体和生命本体的哲学观念,在一定意义上决定了中国人的心灵向往与追求永恒、无限的生命之“道”的必然性。而这种对“道”的追求,在一定意义上成就了艺术境界的实现。在《庄子·养生主》中,“庖丁解牛”的故事本是庄子借庖丁之“技”以说明体“道”的过程,实际上却向我们展示了一个升华了的艺术境界。庖丁解牛时,举手投足之间,“莫不中音,合于桑林之舞”,那优美的旋律、动人的舞姿,构成一幅生动、形象的艺术画面。在此过程中,“未尝见全牛”是主客对立的消解,“以无厚入有间,恢恢乎游刃有余”则是达到了艺术创造的自由境界,而“为之四顾,为之踌躇满志”又是创造者由此获得审美享受的传神写照。庖丁有言:“臣之所好者道也,进乎技矣”,而此时,超越了“技”的“道”之境界也即是“艺”的境界。所以,宗白华先生说:“在他(按:庄子)是‘道’,这形而上原理,和‘艺’,能够体合无间。‘道’的生命进乎技,‘技’的表现启示着‘道’……‘道’的生命和‘艺’的生命,游刃于虚,莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会。音乐的节奏是它们的本体……这生生的节奏是中国艺术境界的最后源泉。”此外,不仅哲学层面的追求会影响和反映于艺术思想,艺术本身作为人类心灵的表现与情感的传达,也会形成对宇宙本体和生命的追问。也就说,艺术表现着宇宙的创化。“艺术家要在作品中把握到天地境界!……艺术要刊落一切表皮,呈显物的晶莹真境。”[8]364-365所以,“道”作为一种无限的存在逐渐从形而上层面落实到艺术的现实追求中,逐渐成为“意境”的象征。中国艺术对于意境美的追求,其必然性也在于此。

其次,道家的宇宙观或“道”之有无虚实启发了艺术意境的创造与实现,中国艺术意境的美学本质就在于“虚实相生”或“虚实结合”。“老庄哲学把‘道’之自然实有与虚无超越奇妙地统一起来,给后来的艺术创作实践及其意境理论以莫大的启发。”[11]所以,艺术表现或者说意境的“虚和实的问题”,本质上“是一个哲学宇宙观的问题。”[12]如前所述,在道家的观念中,“虚”与“实”(即是“无”与“有”)具有双重属性:即作为宇宙本体的“虚”与“实”和现象界的“虚”与“实”。前者作为宇宙本体的“道”的特性存在,因为“道”是“虚”“实”(“无”“有”)结合的统一体;后者则是前者落实到现象界而形成的与之相对应的事物的“虚”与“实”*当然,也可以反过来说:前者是由现象界的“虚”与“实”提高而得到的形而上的“道”的特性。。如:

天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。(《老子·第五章》)

三十幅共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(《老子·第十一章》)

园林意境的美学本质主要与作为宇宙本体的“虚”与“实”相关,而现象界的“虚”与“实”则更多地给予园林意境创造以直观现实启发。

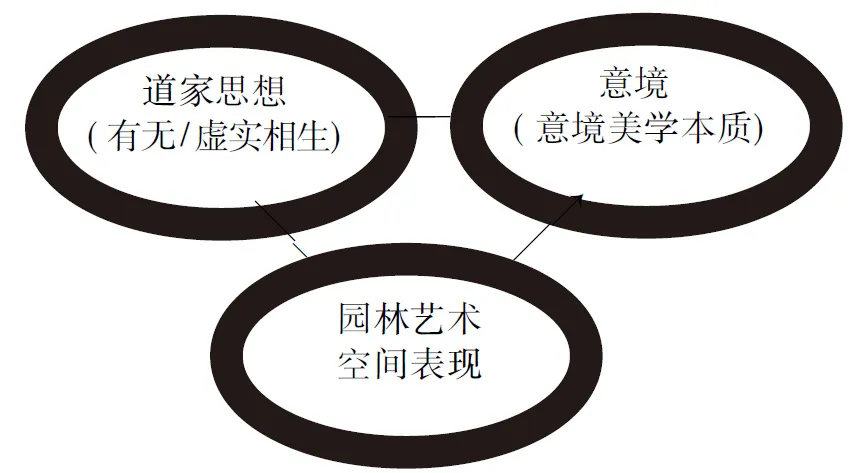

宗白华曾在他的《中国艺术意境之诞生》一文中以“道、舞、空白:中国艺术意境结构的特点”为题,分析阐释了道家之“道”与意境,艺术表现之“空白”与“道”及意境的关系。可见,艺术的空间表现(“空白”)与意境及道家思想之间原本有着错综交织的关联。就中国园林而言,这三者之间的交互关系表现尤为突出。(如下图)

道家时空意识是园林空间艺术的哲学基础,而空间艺术又是创造园林意境的重要手段。同时从美学角度分析,意境的美学本质与道家有无相生的艺术辩证法本有着天然的亲缘关系。“道”“境”与“空白”(空间艺术)三者关系在中国园林艺术中得到最为集中和典型的体现。

[1] 徐复观.中国人性论史[M].上海:华东师范大学出版社,2005:200.

[2] 宗白华.介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画[M]//宗白华全集:第二卷.合肥:安徽教育出版社,2008:45.

[3] 宗白华.中国美学思想专题研究笔记[M]//宗白华全集:第三卷.合肥:安徽教育出版社,2008:508.

[4] 宗白华.道家与古代时空意识[M]//宗白华全集:第三卷.合肥:安徽教育出版社,2008:280.

[5] 宗白华.中国古代的音乐寓言与音乐思想[M]//宗白华全集:第三卷.合肥:安徽教育出版社,2008:440.

[6] 方东美.中国哲学之精神及发展:上[M]//中国现代学术经典·方东美卷.石家庄:河北教育出版社,1996:129.

[7] 宗白华.中国诗画所表现的空间意识[M]//宗白华全集:第二卷.合肥:安徽教育出版社,2008:438.

[8] 宗白华.中国艺术意境之诞生[M]//宗白华全集:第二卷.合肥:安徽教育出版社,2008.

[9] 任晓红,喻天舒.禅与园林艺术[M].北京:中国言实出版社,2006:233.

[10] 孙宗美.意境与道家思想——中国现代美学研究范例论析[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2014(6).

[11] 李文初,等.中国山水文化[M].广州:广东人民出版社,1996:156.

[12] 宗白华.中国美学史中重要问题的初步探索[M]//宗白华全集:第三卷.合肥:安徽教育出版社,2008:455.

责任编辑:刘海宁

B223;TU986

A

1007-8444(2015)02-0235-06

2014-12-20

广州市哲学社会科学发展“十二五”规划课题项目“岭南园林美学研究”(13G23)。

孙宗美(1981-),讲师,文学博士,主要从事文艺美学、中国文学批评史研究。