文化模因在《孟子》英译中的复制与传播研究

2015-04-28杨颖育

杨颖育

(四川师范大学国际教育学院,四川成都610066)

一、引言

模因论(memetics)是解释文化进化机制的新理论,其要点在于将“meme”看做一种独立存在的复制因子。“meme”作为“文化传递的基本单位或模仿行为的基本单位”[1]192,首次出现在英国牛津大学著名动物学家道金斯(Dawkins)在其1976年出版的《自私的基因》(The Selfish Gene)一书中。“Meme”在国内有多种译法,何自然译为“模因”[2]201。道金斯认为,“模因是从一个人的头脑跳入另一个人的头脑之中的‘模仿’过程”[1]192。他的学生布莱克摩尔(Blackmore)进一步阐释说,模因是指任何一个信息,通过广义上称为“模仿”的过程而被“复制”,模因通过“模仿”进行传播,模因的核心是模仿[3]8-9。“就其社会功能来看,语言是人类最重要的交际工具……随着使用范围的扩大和复制、传播次数的增加,它就成了语言模因。模因学者认为,一些模因的成功是由于它们对我们人类确实有用,语言信息越是能充分满足人们的需要,就越能得到人们的模仿。”[4]111在翻译过程中,各种文化模因通过语言的转换和传译,被复制和传播到另一种语言中。

《孟子》作为中国传统儒家经典“四书”之一,是对孔子思想的继承和发展,在儒家学说中起着承前启后的作用,在中国思想史上具有重要的价值,在全世界范围内也有着深远的影响。全球化时代的当下,任何文化都不可能孤立地存在和发展,必须依托其他文化来为自己的文化定位。研究儒家经典《孟子》经由翻译在西方异质文化中的传播和接受,可以重新定位和认识中国传统文化,有助于儒家文化的传承及其普世价值的传播。《孟子》英译已有百余年历史。“自1828年,英华书院第三任校长柯大卫(David Collie,?—1828)翻译出版的第一本《孟子》英语全译本问世以来,《孟子》英语全译本、节译本共有十几种之多。还有大量关于《孟子》研究的英文专著和期刊文章。《孟子》作为儒家经典,其英译本是让西方世界了解中国社会思想文化的窗口。”[5]86西方学者对孟子的研究成果颇丰,国内学者对《孟子》的研究则主要集中于英译本。如,研究《孟子》多个英译本的不同特点,总结译本的特色,对比翻译策略,描述造成译本多元化的内在原因以及探求翻译《孟子》中儒家思想的跨文化传播路径和模式。但尚未从模因的视角来研究《孟子》英译过程中文化术语的翻译情况。本文借助文化传播理论——模因论,探析《孟子》英译过程中儒家文化模因的复制与传播,以管窥西方世界对儒家思想的接受和反馈。

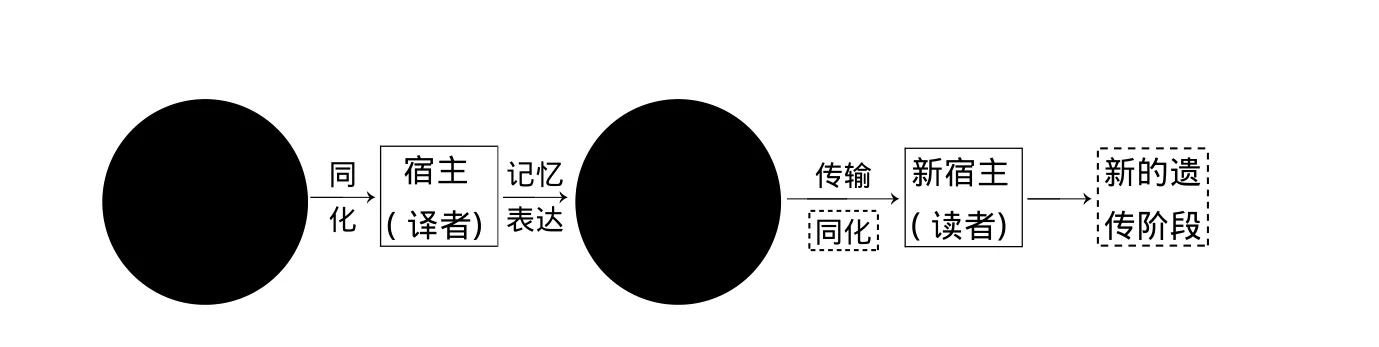

二、《孟子》中文化模因的形成与传播

布莱克摩尔在其著作《迷米机器》(The Meme Machine)的第八章提到:“人类的语言能力是受到谜米的驱动而产生并发展的,而且,语言的功能在于传播迷米。”[3]134从模因论的角度看,“语言本身就是模因,它可以在字、词、句乃至篇章层面上表现出来”[6]55。语言的功能在于传播模因,《孟子》中儒家文化模因的复制与传播依靠语言得以实现。《孟子》英译就是把《孟子》中大量的文化模因借助语言这一载体,传播到英语世界中去,并在异质文化环境中得以复制和传播。为了得到有效传播,模因相互结合在一起,构成模因复合体,也即所谓“迷米群”①“迷米”就是meme,“meme”在国内有多种译法。Susan Blackmore的著作the Selfish Meme有中译本:苏珊·布莱克摩尔著,高申春、吴友军、许波译《谜米机器》,吉林人民出版社2010年版。该书译者把meme译成“迷米”,故书名为《迷米机器》。,指的是相互结合在一起而能够同时被复制的一组迷米。道金斯称这类迷米群为“共同适应的迷米复合体”[3]28。布莱克摩尔认为“构成迷米复合体的诸迷米,作为复合体之整体的组成部分,比这相同的诸迷米(模因)处于分离状态下时更容易得到复制”[3]29。《孟子》中的文化模因也多以模因复合体的形式进行复制和传播。1998年,海利根(Francis Heylighen)在他的文章What Makes a Meme Successful?中指出模因的传播要经历四个阶段:同化(assimilation)、记忆(retention)、表达(expression)和传输(transition)②参阅Heylighen F.What Makes a Meme Successful?Selection Criteria for Cultural Evolution.Paper presented at 15th International Congress on Cybernetics,1998.http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/MemeticsNamur.html.。《孟子》英译中文化模因进行复制传播时,首先需要“传染”它的宿主(译者),进入宿主(译者)的记忆里;然后保留在宿主(译者)的记忆中,这时文化模因已经进入复制的第二阶段,这个阶段的文化模因存储在宿主(译者)记忆里的时间越长就越能得到复制和传播;宿主(译者)记忆源语《孟子》中文化模因后,将其纳入自己的认知体系,新的模因与宿主大脑中已存的模因相结合形成有利于自身存活的更大的模因复合体,然后从记忆中走出,进入表达阶段,利用目的语对《孟子》的文化模因进行表达;为保证目的语《孟子》中的文化模因被真实、广泛地传播,这些文化模因需要承载于有形的媒介,如全/节译本、研究论文、学术专著、文献引用、书评,等等。其中最为典型的有形媒介当属《孟子》的不同英译本,借助这一载体,文化模因进入了最后的传输阶段,传输给新的宿主(他语种读者),同时也是在进行新一轮“同化”阶段。模因的复制和传播不是单向直线的,而是循环往复的。《孟子》英译过程中文化模因复制与传播如下图:

三、《孟子》英译中文化模因的复制与传播

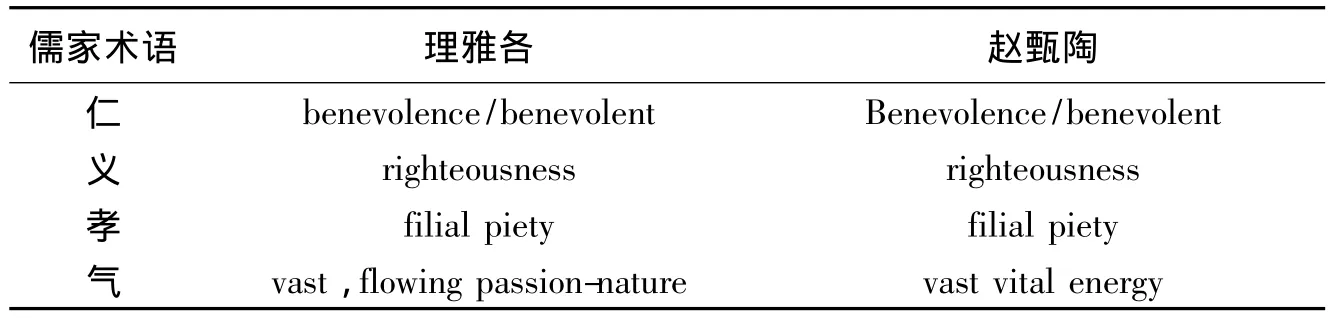

“孟子常论及‘仁’‘义’‘礼’‘智’‘孝’‘气’等观念,这些孟子学说中的核心概念,在英语之中,不一定有完全对应的词语。因此,译者的尝试值得研究。”[7]123本文选取两个《孟子》英译本,分别是19世纪大汉学家理雅各(1815—1897)所译《四书》中的《孟子》,当代著名诗联家、中诗英译家赵甄陶(1921-2000)《孟子》译本。两位译者一西一中且年代相距久远,结合模因论的阐释,从历时的角度来看《孟子》中文化模因在异质文明中的复制和传播。表1是两个译本对儒家思想的核心文化模因“仁”“义”“孝”“气”的复制。

表1

限于篇幅,此处仅列举两位译者对四个儒家术语的转换。对比两个译本,不难发现,在以上儒家核心术语的翻译中,二者作出了近乎一致的选择。“语言的选择和使用的过程就是各种模因相互竞争的过程。”[4]111在这场竞争中,模因“benevolence/benevolent”“righteousness”“filial piety”的成功取决于它们的功能。当模因“benevolence/benevolent”“righteousness”“filial piety”得到广泛读者接受以后变得强大,并不断被更多的宿主模仿得以复制和传播,成为“成功模因”。要成为成功模因,模因在复制的四个阶段中就需要具备海利根提出的下述特性或其中一种。

理雅各和赵甄陶先生在典籍英译方面颇具权威,两位译者对几组儒家核心术语的一致翻译有助于读者的接受。其《孟子》译本的公开出版和发表,有利于模因“benevolence”“righteousness”“filial piety”不断被新的宿主(读者、译者)注意,增加这些模因的存活几率,赋予这些模因一定的权威性和公开性。与此同时,这四组儒家核心术语在模因复制的四个阶段中,还体现出“成功模因”的一些其他特性。

(一)特殊性和可控性。

理雅各和赵甄陶一般把“仁”译为“benevolence”和“benevolent”。如:“仁者为敌”(1.5),“以力假仁者霸,霸必有大国;以德行仁者王,王不待大”(3.3),“仁者无敌于天下,以至人伐至不仁,而何其血之流杵”(14.3),等等①文中所有理译均出自 Legge,James.trans,The Four Books.Shanghai:The Chinese Book Company,1930理译分别见Legge,1930:446、540、978。。“仁”是中国文化独有的概念。语言层面的“仁”在模因复制过程中具有明显的“特殊性”,有助于引起宿主的注意。根据林毓生的研究,“仁”字形成于东周早年,从东周早年到孔子之前的200年间,“仁”字的基本含义应当没有变化,但是外延可能有拓宽②参阅方朝晖:儒学在美国:动向与反思,http://www.aisixiang.com/data/50006.html.。《诗经·卢令》及《叔于田》两篇中都有“仁”字,但从上下文来看,都是在赞美人的外貌英俊威武,并无道德含义。孔子眼中的“仁”者有“爱人与知人;克己复礼”的内涵。孟子眼中的“仁”多了“仁政”的外延。“仁政”学说是孟子治国理论的主体,实行“仁政”的主体是君主。“孟子希望君主能够依靠自身的道德品性推仁心施仁政。”[8]40与孟子主张的以提升君主的“德行”来治理国家形成对比,西方的治国思想是以“制度”为核心。由于“仁”在中国文化里的特殊性,理雅各在翻译“仁”的内涵时,选择了具有浓烈宗教意味的“benevolence”。从词源角度看,“benevolence”是在大约1400年由拉丁语中“benevolentia”演变而来,意为“good will,disposition to do good”③参阅 http://en.wiktionary.org/wiki/benevolence.,即“仁慈、仁爱、慈善、乐善好施”的意思,是基督教教义之根本。“benevolence”承载着基督教文化中“仁爱,宽容”的文化模因,彰显了基督教的主张。理雅各“以耶释儒”,把中国传统文化中的文化模因“仁”传播到西方文化模因库中,增强了模因“benevolence”在西方文化模因库中的复制能力,具有较强的“特殊性”,其内涵历经世纪变迁,依然承载着最初“good will,disposition to do good”的文化模因,可见“benevolence”的“可控性”。模因“benevolence”所具备传播特性大大增强了它在模因库中的被复制和传播的机会。实现了“仁”和“benevolence”,两个模因在世界文化模因库中的循环复制与传播。

(二)实用性和连贯性。

理雅各和赵甄陶将“义”译为“righteousness”。在《孟子》一书中“义”多次出现,有两种基本意思:其一是合乎某种道或理,谓之“义”;其二是道理、正理。《牛津高阶英汉双解字典》对“righteousness”的解释是“doing what is morally right and justifiable正直、正义”。可见,模因“righteousness”是一个道德概念,指遵守道德准则,以道德来规范人的行为,具有极强的“实用性”。“孟子主要把它看作是人在生活中应遵循的,应内化于心的一种行为标准,一种道德规定,它是人当行之道,为人之正途。”[9]197“义”与“仁”一样,承载着具有普世价值的重要文化信息,是有“实用性”的文化模因,这一“实用性”特点有助于宿主对文化模因“义”进行同化和记忆,获得在异质文化中被表达和传译的机会,使模因“righteousness”得到复制。“孟子继承和发展了孔子的仁学思想,常把‘义’与‘仁’合成一词使用,谓之‘仁义’……从孟子对‘仁’‘义’的界说来看,孟子主要把‘仁’看作是人心理上一种应有的‘以其所爱及其所不爱’①参阅《孟子·尽心下》“仁者以其所爱及其所不爱,不仁者以其所不爱及其所爱”。傅佩荣译解为:有仁德的人由照顾他所爱的人推及他所不爱的人,没有仁德的人由遗弃他所不爱的人祸及他所爱的人。的道德品性。而‘义’,孟子主要把它看做是人在生活中应遵循的,应内化于心的一种行为标准,一种道德规定。”[9]196文化模因“仁”和“义”所表达的文化信息之间也是互为关联和连贯的。理雅各和赵甄陶在复制模因“仁义”时,沿用了模因“benevolence”和“righteousness”,形成模因复合体“benevolence and righteousness”在内容上具有“连贯性”,有助于在模因同化和记忆阶段引起宿主注意,顺利进入复制的表达阶段,在模因的竞争中获得成功再现和传播。

(三)合理性。

孟子曰:“伯夷辟(避)纣,居北海之滨,闻文王作,兴曰:‘盍归乎来!吾闻西伯善养老者!’太公辟纣,居东海之滨,闻文王作,兴曰:‘盍归乎来!吾闻西伯善养老者!’二老者,天下之大老也,而归之,是天下之父归之也。天下之父归之,其子焉往?诸侯有行文王之政者,七年之内,必为政于天下矣。”②文中所有赵译均出自 Zhao Zhentao,Zhang Wenting& Zhou Dingzhi.trans,Mencius.Changsha:Human People's Publishing House,1999.分别见赵译 Zhao et al.,1999:162、164。在孟子看来,只要推行文王仁政,7年内,必定能把控天下政治。在孟子的孝论思想中,孝行不单单是个人的行为或道德表现,而且和个人的政治行为密切相联,与君主的“仁政”紧密结合。在复制传播儒家学说中的模因“孝”时,赵和理都选择了目标语模因库中的文化模因“filial piety”。其英文释义为“respect for and obedience to a parent孝顺、孝道”。“查piety有基督教的气味,指一个人和上帝的关系,一般是指对上帝的敬爱和服从,即 habitualreverence and obedience to God。”[7]124虔诚信奉基督教的理雅各在翻译中国经典时,将具有宗教色彩的模因“filial piety”成功复制自然很“合理”。模因“piety”在西方模因库中承载的是“教民对上帝”的顺从和信仰,这和中国文化模因库中的“孝”并不统一,传教士的理雅各采用“以耶释儒”的方法,用具有基督意味的“piety”来复制儒家文化模因“孝”,以引起宿主们的注意,使得儒家文化模因在异质文明有机会生存和发展。

(四)新颖性。

“我知言,我善养吾浩然之气。”“气”是中国传统文化中独有的哲学概念。“若想在西方概念库中寻求一个在内涵与外延上都和‘气’概念完全吻合的对应词,那绝对是不可能的。”[10]57可见,在西方的模因库中没有与文化模因“气”相匹配或相近似的模因,模因“气”在传播过程中有很突出的“新颖性”,“气”在复制过程中的“同化”阶段,得到宿主的注意也正源于模因“气”突出的“新颖”性,不同宿主在记忆和表达“气”时,有不同的理解和侧重,生成不同的目的语模因。“由于中国的言意观更具‘经验’而非‘抽象’的性质,故‘气’随其语境不同而多义……在《孟子》中至少可以阐释为:物质基础层面上生命的气、精神活动层面抽象的道德正气、充盈于天地之间无所不在的气。”[11]197随着传播文化环境的改变,宿主和模因环境都发生了变化,文化模因“气”在目的语模因环境中发生变异不断复制和传播,理译将文化模因“气”复制为“vast flowing passion-nature”,再现了“气”是“与生俱来的”,能赋予生命“激情、热情”的一种力量,与孟子的“性本善”学说是互证、互释的。孟子主张人性本“善”,“人无有不善,水无有不下”,人生来就有四端,就如“气”是人本性里固有的。与孟子的“性善论”互为关联,同属一个价值体系,是西方文化模因库里“新颖”(异)的模因。基督教的“原罪说”(original sin),强调人生而有罪,只有笃信上帝方能获得身心救赎。理用“vast flowing”来修饰passion-nature”与赵用的两个形容词“vast”“vital”都描绘出了“气”的“浩然、宏伟之势”,对“气”的抽象形态进行了描绘。赵译把“气”复制成“vast vital energy”是把看不见、摸不着的“气”具象成一种“给予生命原动力的能量”,这种物化的手法有利于西方读者对新模因“气”进行同化、理解。

《孟子》英译是将中国儒家文化模因传播到英语世界的跨文化传播活动。译者所翻译的模因不同程度地符合模因复制的特点,有利于儒家文化模因顺利通过同化、记忆、表达、传播四个阶段,在英语世界不断得到循环复制和传播,当然,模因的传播并不是单向直线的,为了能最大限度忠实地复制模因,这四个阶段不断循环。模因浩然之“气”在理、赵的译本中分别复制成了“vast flowing passion-nature”和“vast vital energy”。著名香港语言学家、翻译家和哲学家刘殿爵将其复制成“flood-like ch'i”。《说文》中对“浩”的解释为“浩,浇也。从水,告声”。《汉语词典》中对“浩”的第一解释为“水势盛大貌”。刘译通过白描手法,直观形象地描述了汉字“浩”盛大、刚直的样子,对“气”进行了形和量的描绘;“ch'i”采用了威妥玛拼音译法,通过音译的异化手段创造英语新词,在最大程度上展示原文丰富的内涵,使得模因“flood-like ch'i”具有极强的表现力,“语言模因要得到强化或保留,一个重要因素是该语言信息具有较强的表现力”[4]112。刘译既包含理译的“vast,flowing passion-nature”,也可是赵译“vast vital energy”,这种“摹状 +音译(拼音)”的译法创造了一种新的表达,丰富了西方文化的模因库,在目的语文化中创造了“气”的对等文化模因“flood-like ch'i”。“刘的《孟子》译本在国内外都具有相当高的引用率,其译文评价较高。”[7]123模因“flood-like ch'i”从而具有相当的“权威性”和“公开性”。可见,儒家文化模因“气”在循环复制传播中,不断变异适应新的模因环境和文化环境,以便最大限度地将文化模因的精髓忠实复制到异域文化中去。

翻译不仅是一种跨文化传播交流活动,也是一种文化模仿—变异—传播的文化进化过程。《孟子》英译的实质就是通过模仿来复制和传播《孟子》中包括儒家文化在内的中国文化基因。《孟子》一书中传达的“仁”“义”“孝”“气”等儒家术语历经数千年的文化传承与发展,仍具有强大的生命力和阐释空间,证明这些模因自身不同程度具备了“合理性”“强化性”“排异性”和“劝诱性”的特点。“布莱克摩尔认为以往有关文化的进化理论虽然试图解释文化进化的机制,但最终还需回到生物进化的意义上来说明文化进化的内在动力,而模因论则是从模因的角度来考察文化进化,将模因看作是一种独立存在的复制因子。”[3]35通过模因理论,对比理雅各、赵甄陶两个《孟子》英译本中对儒家文化模因的复制过程,分析模因成功复制的特点和选择标准,能提升我们对模因现象的认识,为《孟子》英译研究提供了新视角的同时,也丰富了译学理论。

[1] Dawkins,Richard.The Selfish Gene:30th Anniversary Edition[M].Oxford University Press,2006:192.

[2] 何自然,何雪林.模因论与社会语用[J].现代外语,2003(2):201.

[3] 布莱克摩尔.苏珊.谜米机器[M].高申春,等,译.长春:吉林人民出版社,2010.

[4] 陈琳霞,何自然.语言模因现象探析[J].外语教学与研究,2006(2).

[5] 杨颖育.百年《孟子》英译研究综述[J].西华师范大学学报,2010(5):86.

[6] 何自然.语言中的模因[J].语言科学,2005(6):55.

[7] 洪涛.《孟子》英译所涉及的字义问题和文化问题[J].聊城大学学报,2002(1).

[8] 赵源一.孟子仁政思想的诠释[J].船山学刊,2000(2).

[9] 李玉良,罗公利.儒家思想在西方的翻译与传播[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[10] 曾振宇.论“气”[J].哲学研究,2004(7):57.

[11] 杨颖育.儒家典籍英译及阐释的转换与失落——以英语世界《孟子》为例[J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2011(3):197.