世界遗产视野中的村落遗产研究

2015-06-05刘伟国刘志平

◎刘伟国刘志平

(1.北京大学城市与环境学院世界遗产研究中心,北京100871;2.淮安市大运河文化研究中心办公室,江苏淮安223001)

世界遗产视野中的村落遗产研究

◎刘伟国1刘志平2

(1.北京大学城市与环境学院世界遗产研究中心,北京100871;2.淮安市大运河文化研究中心办公室,江苏淮安223001)

人类文明最早的聚集地即是村落,村落遗产是村落典型的物质遗存,结合世界遗产委员会的项目评语和Google Earth的判读,确定了18项世界村落遗产。分析表明世界村落遗产在登录标准、时空分布、功能和现状、微观地理特征等均表现出一定的不均衡性,但世界村落遗产形成和发展的区域独立性,使其遗产话语表现出多元化的特点,部分契合了“全球战略”的均衡性、可信性、代表性的世界遗产理念。并进一步指出,中国应加强村落遗产区域研究,强调文化的多样性,不仅可以构架本国的遗产话语,更重要的是平衡世界遗产的欧洲话语权,进一步实现世界遗产的“全球战略”。

世界遗产;村落遗产;遗产话语;多元化;中国

人类文明最早的聚集地是村落,村落遗产是村落的物质遗存,多项村落遗产登录世界遗产名录,表明国际社会对村落遗产在社会历史进程和现实发展中所起作用的认可。目前,国内外的村落遗产研究成果丰富,涉及学科以旅游、建筑、规划为主。在理论研究方面,刘沛林最早提出了建立“中国历史文化名村”保护制度的构想[1],赵勇构建了村落遗产保护的内容、评价体系和方法。[2]在实践研究方面,涉及村落遗产的旅游[3]、建筑保护和利用[4-6]、形成与演变[7]、保护与发展[8]、与新农村建设的关系[9-10]、人居环境[1 1]、村落空间[12]和空间分布研究[13]等。这些研究既涉及对村落遗产历史沿革的分析、现状的考察,还包括对保护和再利用问题的探讨,说明村落遗产研究已成为一门“显学”。尚未有文献从世界遗产的视野探讨世界村落遗产的特征和遗产话语,笔者即做尝试,旨在从世界遗产角度对这些村落遗产项目进行考察,以达到认识遗产类型、了解国际趋势、借鉴国际经验的目的。

一、国际村落遗产保护历程

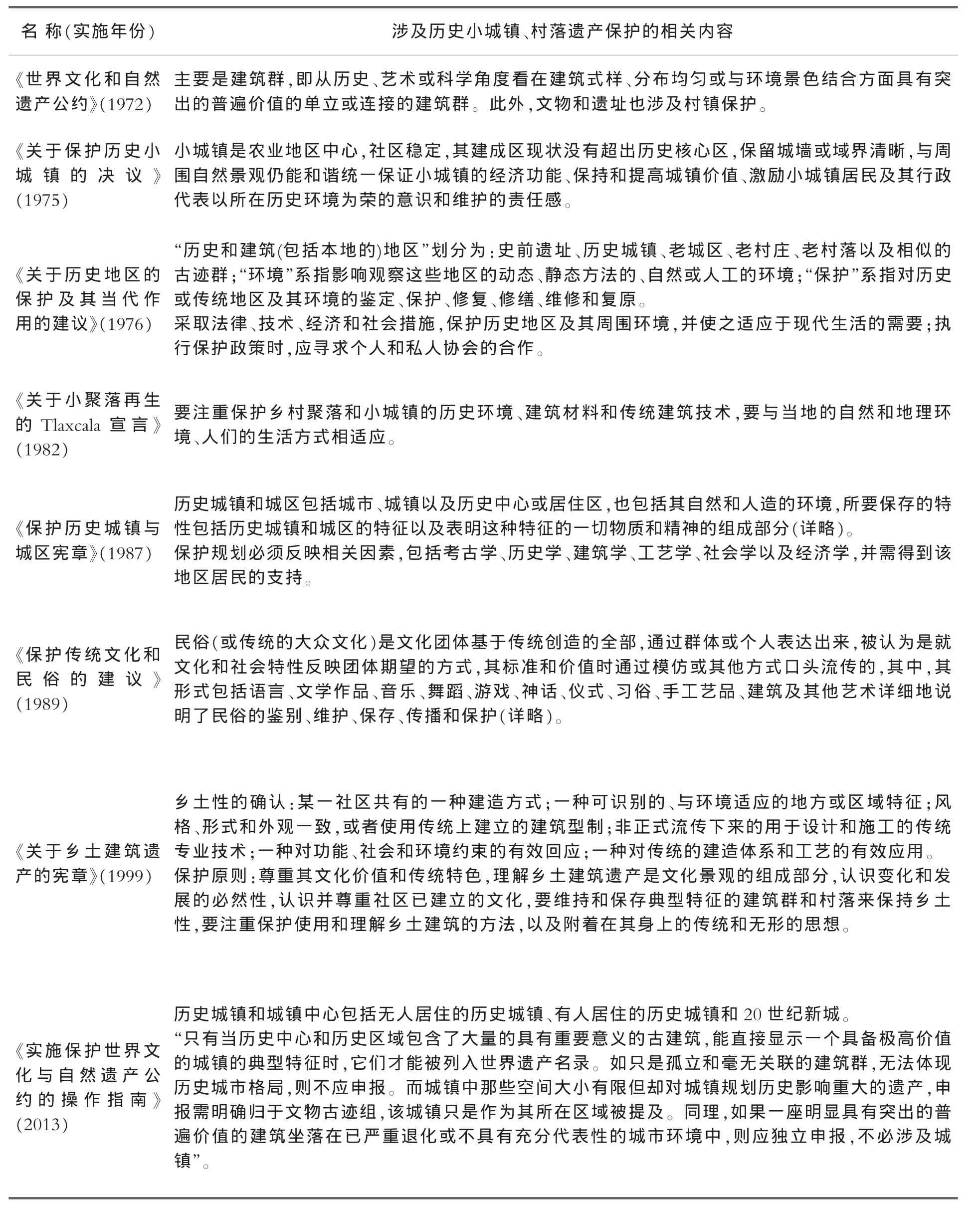

国外对村落遗产保护开展较早。国外没有村落遗产的概念,多以village、hamlet、small town等指代村落遗产。1930年法国的《风景名胜地保护法》即将小镇和村落列为保护对象。1960年前后,逐渐由单体建筑向城镇肌理和人居环境(如城镇街区、村镇)转移,进而扩大到乡村和城市,建立乡村建筑遗产登录制度、成立保护协会、筹集保护资金等。[14]国际社会也出台了一系列关于或涉及历史小城镇、古村落保护的国际宪章和建议,对保护的理论、原则及方法进行了相应规定(见表1)。

表1 涉及村落遗产研究与保护的国际公约、宪章和建议

二、世界村落遗产的选择

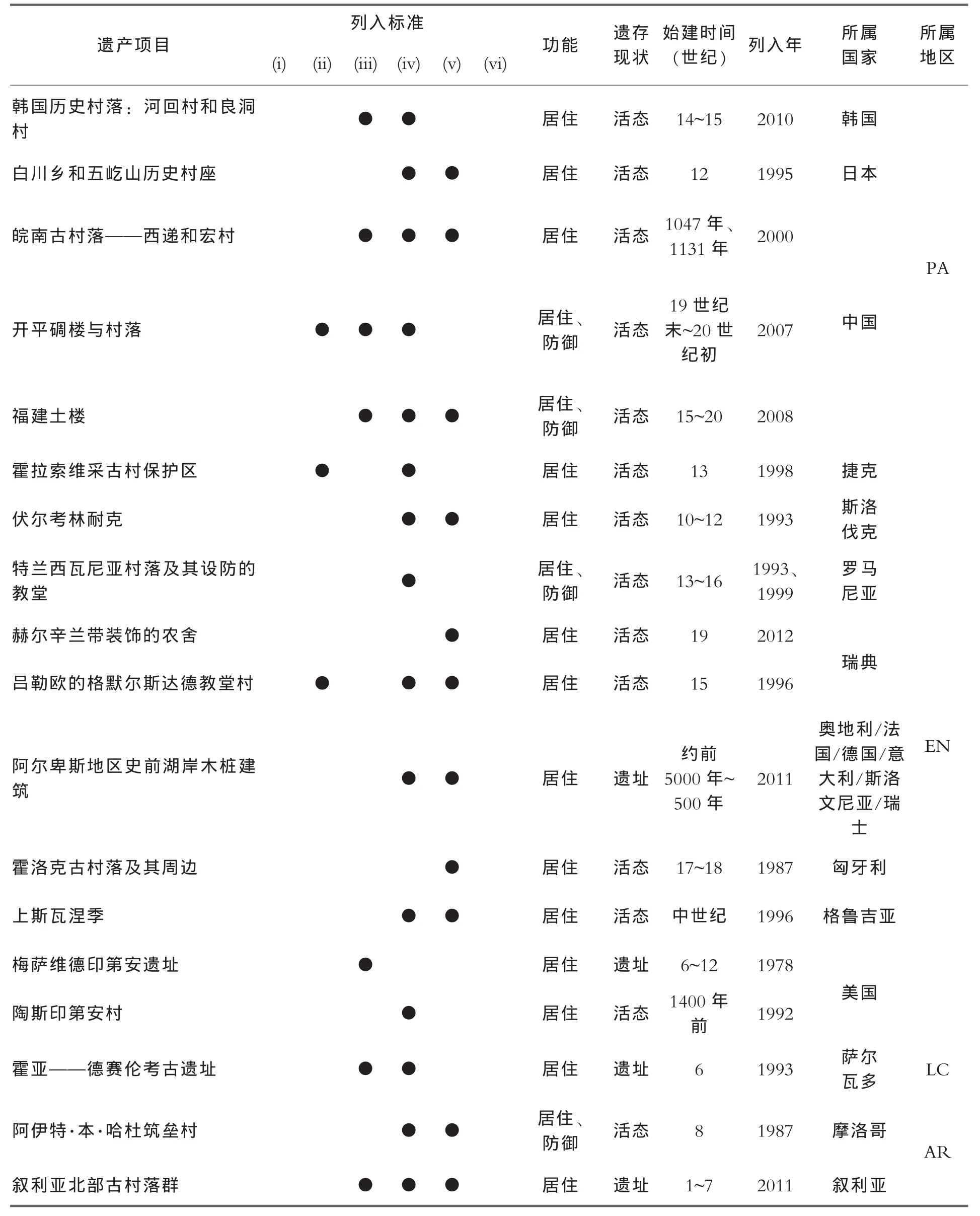

1978年,世界遗产委员会公布第一批12项世界遗产名单,其中梅萨维德印第安遗址即是村落遗产。截止到2014年12月31日,通过世界遗产中心官网中的检索,以village(村)为检索词进行检索,共检索到188项。结合世界遗产委员会评语(Brief Description)、保护区范围地图和GoogleEarth的判读(完整的村落,不包括单体建筑或建筑群),共得到村落遗产18项(见表2),占全部遗产数(1007项)的0.018%。

表2 世界遗产名录中的村落遗产项目

三、世界村落遗产的特征及其遗产话语

(一)世界村落遗产的特征

1.登录标准

按照《实施保护世界文化与自然遗产公约的操作指南》(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,简称《操作指南》)的规定,被提名的遗产项目必须符合10项标准中的一项或多项才能确定具有突出的普遍价值。村落遗产属于文化遗产的一种类型,都是根据文化遗产标准而入选的。

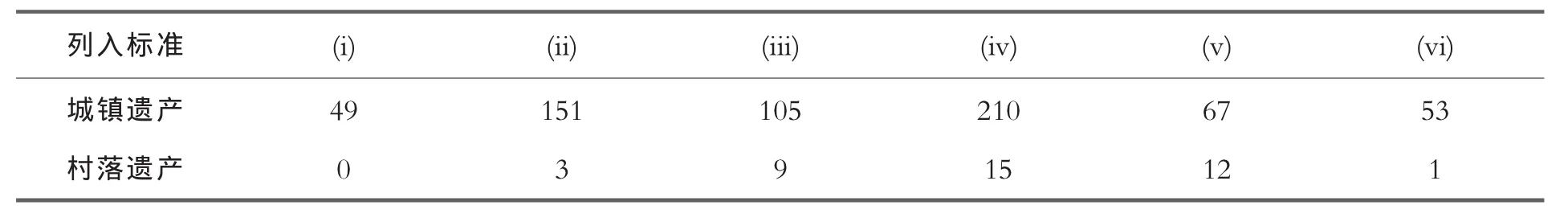

统计可知,标准(iii)、(iv)、(v)是世界村落遗产采用最多的标准,不同于世界城镇遗产以标准(ii)、(iii)、(iv)为主(见表3)。两者的差别在于标准(ii)和(v),准确地体现了城镇遗产和村落遗产的不同,即城镇遗产侧重于“体现出在一段时期内或世界某一文化区域内,人类在建筑、技术、古迹艺术、城镇规划或景观设计的发展过程中的重要交流”,即强调的是文化的交流,而村落遗产侧重于“是人类传统定居、土地利用或海洋利用方式的杰出范例,它代表一种(或几种)文化或者人类与环境的相互作用,特别是当此典型范例因不可逆变化的冲击而脆弱时”,强调的是传统的土地利用方式和文化或人类与环境的相互作用。从入选标准看,在聚落型遗产中,在强调其文明见证和阐释建筑物等的杰出范例的同时,其独特性就在于“传统的土地利用方式和文化或人类与环境的相互作用”。

表3 世界遗产名录中村落遗产的登录标准分析

2.空间分布

从洲际分布上看,洲际分布集中,且与文化遗产的洲际分布类似。以欧美地区(11项)最多,占所有村落遗产数的55%,其他地区占45%。其中亚太地区5项,阿拉伯地区2项,拉美地区和非洲地区各1项。在文化遗产的洲际分布上,欧美地区(399项)最多,占所有文化遗产数(759项)的52.57%,其他地区共占47.43%,其中亚太地区(154项)次之,拉美地区(89项)、阿拉伯地区(68项)和非洲地区(49项)较少。

从国家分布上看,国家分布较为分散,且与各缔约国在世界遗产拥有总量上的情况存在较大差异。以中国(3项)、美国(2项)和瑞典(2项)最多,其他国家各1项。其中,奥地利、法国、德国、意大利、斯洛文尼亚和瑞士共享1项。在世界遗产拥有总量上超过20项的国家(10个)中,只有中国、美国、法国和意大利拥有村落遗产,但法国和意大利所拥有的是6国共享项目。

3.时间分布

时间分布包括两个方面:村落遗产的载体——村落的始建时间和延续时间。

始建时间特点如下:一是始建时间分布广泛中有集中,从新石器时代到20世纪,以世纪为纪年单位,每个世纪都有村落建成,但是主要集中在10世纪以后,其中13处村落的始建时间历经或在10世纪以后;二是跨度较大,始建时间最早的是阿尔卑斯地区史前湖岸木桩建筑,是一系列的小型定居点遗址,约建于公元前5000年至公元500年,最晚的是福建土楼,建于19世纪末及20世纪初,二者之间的时间跨度为7000年左右;三是单个村落的始建时间跨越一个世纪和在一个世纪内的村落各占50%,其中跨度最大的是阿尔卑斯地区史前湖岸木桩建筑,始建时间竟跨越55个世纪之多,最小的是皖南古村落——西递和宏村,始建时间分别是1047年、1131年,各为1年。

延续时间历时较长。延续时间主要是指仍是活态的村落。此类村落始建时间相对较晚,多在10世纪以后,其延续时间也多在10个世纪以内,但其中最长的是阿伊特·本·哈杜筑垒村,延续时间达到12个世纪,最短的是开平碉楼与村落,仅才1个世纪。

4.功能和现状

功能以居住为主、防御为辅,其中4项遗产涉及防御功能,即开平碉楼与村落、福建土楼、特兰西瓦尼亚村落及其设防的教堂和阿伊特·本·哈杜筑垒村。

现状以活态为主、遗址为辅,其中15项为活态,即仍在使用中,这些村落多建于10世纪以后,5项为遗址,即阿尔卑斯地区史前湖岸木桩建筑、梅萨维德印第安遗址、安东尼岛、霍亚—德赛伦考古遗址和叙利亚北部古村落群。其始建时间较早,多为10世纪以前,最早的是阿尔卑斯地区史前湖岸木桩建筑,是一系列的小型定居点遗址,建于约公元前5000年至公元500年。

申报形式以捆绑式申报为主。分为捆绑申报或单独申报,其中捆绑申报的有10项,多为2~10处遗产地,拥有遗产地最多的是阿尔卑斯地区史前湖岸木桩建筑,共拥有111处;单独申报的10项。

所属国类型多为一国独有。分为一国独自拥有或多国共享,多为一国独自拥有,仅有1项跨国遗产,奥地利、法国、德国、意大利、斯洛文尼亚和瑞士6国共享。

5.微观地理特征

根据世界遗产委员会评语(Brief Description)和Google earth可判读世界村落遗产的微观地理特征。

世界村落遗产的微观地貌类型丰富,有滨海(1项)、滨湖(1项)、滨河(8项)、湿地(1项)、岛屿(1项)、河谷(3项)、平原(3项)、丘陵(6项)、山谷(3项)、山脊(1项)、山口(1项)、山麓(2项)、山区(1项)。如果将滨海、滨湖、滨河、河谷合并为滨水,则有14项遗产地是与水有关的,说明水源在村落遗产形成和发展中的重要性。

与城镇和交通线的关系。交通线指的是现代交通线,近交通线的有16项,4项远离交通线;城镇指的是现代城镇,近城镇的12项,远城镇的8项。说明世界村落遗产靠近现代经济发达区。

(二)世界村落遗产的遗产话语

在遗产领域中,话语指在具体社会语境中对遗产概念、价值和方法等问题进行阐释,并力图使其他团体所认同的言语行为。[15]文化遗产定义受到《威尼斯宪章》中“历史建筑类文物”思想的影响,并且是以欧洲传统的文物(monument)概念为基础的,因此文化遗产具有明显的欧洲话语权,变成了全球性的“共识”,如城镇遗产、建筑遗产、工业遗产等文化遗产不仅在空间分布、更重要的是文化内涵的欧洲化。然而,世界遗产的“突出的普遍价值”就是要保持遗产的“统一和差异”,既要“对创造它的族群很重要”还要“对全世界都很重要”,也即教科文组织希望用普遍的价值标准来衡量世界遗产的主观愿望与缔约国的地理、生物和文化多样性的客观存在之间的矛盾,塑造了世界遗产的价值[16]。只有认识到这些多样性,才能构建起有代表性的、均衡的和可信的《世界遗产名录》。

从上文分析来看,世界村落遗产项目在空间分布上虽然集中在欧美地区,却并未如同其他文化遗产项目一样,体现出明显的欧洲话语权,而是表现出一定的多元化,18项遗产项目代表了6种文化,包括中国传统文化及其影响下的东亚文化、欧洲的中世纪文化和传统民居、北美地区的古代印第安人文化、中美洲文化、撒哈拉文化和拜占庭文化。如韩国的历史村落——河回村和良洞村是反映朝鲜王朝(公元1392年~公元1910年)早期鲜明的贵族儒家文化的村落,霍拉索维采古村保护区(捷克)、伏尔考林耐克(斯洛伐克)、霍洛克古村落及其周边(匈牙利)都是欧洲传统民居的代表,特兰西瓦尼亚村落及其设防的教堂(罗马尼亚)、赫尔辛兰带装饰的农舍(瑞典)和上斯瓦涅季(格鲁吉亚)则是欧洲中世纪村落和传统建筑的代表,梅萨维德印第安遗址和陶斯印第安村(美国)是反映古代印第安人文化的村落遗址,霍亚—德赛伦考古遗址(萨尔瓦多)是反映中美洲人的日常生活的村落遗址,阿伊特·本·哈杜筑垒村(摩洛哥)是前撒哈拉居民聚居区的代表,叙利亚北部古村落群(叙利亚)是古代晚期至拜占庭时期乡村生活的见证,展现古罗马帝国的非基督教时代向拜占庭基督教时代的转变。

村落遗产属于文化遗产,世界村落遗产话语虽然多元化,但欧洲分布较多的现状说明其并没有完全摆脱欧洲话语权。村落遗产形成和发展的区域独立性,使其在均衡世界遗产名录的全球战略中具有一定的优势。

四、中国村落遗产的保护与发展

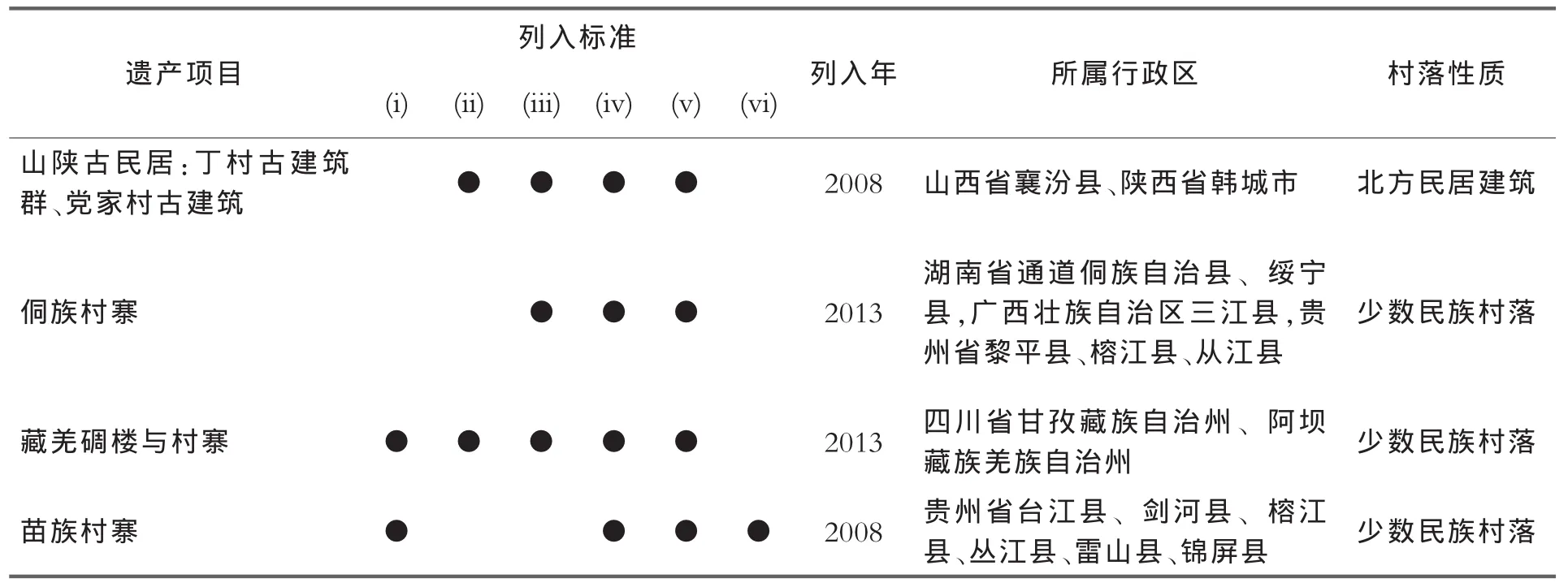

从1985年在关于“历史文化保护区”叙述中首次提出“对文物古迹比较集中,或能较完整地体现出某一历史时期传统风貌和民族地方特色的街区、建筑群、小镇、村落等也予以保护,核定公布为地方各级‘历史文化保护区’”,历经建立“中国历史文化名村”保护制度的构想[1],随着《中华人民共和国文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》等法律法规和《传统村落评价认定指标体系(试行)》等评价认定指标体系的颁布和实施,截止到2015年3月20日,中国共有3项世界遗产项目,4项预备项目(见表4),还公布了6批中国历史文化名村276个和大量的省级历史文化名村,3批中国传统村落2555个。经过近30年的努力,中国逐步建立起了包括历史文化名村、中国传统村落、中国景观村落和经典村落景观3个类型的较为完善的村落遗产保护体系。

表4 中国世界遗产预备名录中的村落遗产项目

中国村落遗产研究与保护应体现文化的多元化,而在中国已列入世界遗产名录和预备名录的村落遗产项目中,文化多元性并未得到较好的体现。中国的村落遗产包含了丰富的文化,源远流长的汉文化中如徽文化(皖南古村落—西递和宏村)和客家文化(福建土楼),近现代随着中西文化交流而形成的中西合璧文化(开平碉楼与村落),丰富多彩的少数民族文化,此外长城沿线的寨堡村落、黄土高原的窑洞聚落等,展现出百花齐放的特点。因此,中国的村落遗产研究注重多元化的研究。当前中国村落遗产集中分布在中小流域,“作为特殊的自然地理区域,流域内的物质迁移与能量转换相对而言比较封闭,形成相对独立的河流系统;同时,河流与河谷是自然的交通孔道,河谷平原与邻近的低矮丘陵往往具有较好的垦殖条件,所以在一定的历史条件下,流域内的居住人群及其生产、生活方式乃至方言、风俗等文化现象都具有相对一致性,并且往往能够维持相对的独立性”。[17]中国的中小流域与上述文化圈的耦合性使流域保持了文化的多样性,当流域内形成相对稳定的政区沿革时,流域就成为适当的遗产研究区域。因此,应加强遗产的区域研究,只有认识对创造它的族群的重要性,才能实现对全世界都很重要,这也是平衡世界遗产欧洲话语中心的重要策略。

五、结语

《世界遗产公约》虽将遗产冠以“世界”的名义,但“欧洲人对历史纪念物普遍显著性的认同贯穿了这个公约”[18],使世界遗产特别是世界文化遗产形成了以欧洲为中心的遗产话语。但欧洲的遗产话语权并没有完全主导世界村落遗产,而是体现出一定的多元化,这与村落遗产的形成与发展的区域独立性相关。世界村落遗产话语的多元化体现了世界遗产的“突出的普遍价值”,既要对创造它的族群很重要,又要对全世界很重要,也契合了“全球战略”的均衡性、可信性、代表性的世界遗产理念。

中国是拥有几千年历史的农业大国,地理、文化、社会、经济等在各地区表现出巨大的差异,经济发展和山区地形之间的矛盾不仅保存了大量的村落遗产,还保存了区域之间的文化差异性。因此,中国应加强村落遗产区域研究,强调文化的多样性,构架本国的遗产话语,更重要的是平衡世界遗产的欧洲话语中心,进一步实现世界遗产的均衡性、可信性、代表性。

[1]刘沛林.论“中国历史文化名村”保护制度的建立[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1998(1):81-88+159.

[2]赵勇.中国历史文化名镇名村保护理论与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[3]何仲禹,张杰.旅游开发对我国历史文化村镇的影响研究[J].城市规划,2011(2):68-73.

[4]单霁翔.乡土建筑遗产保护理念与方法研究(上)[J].城市规划,2008(12):33-39+52.

[5]单霁翔.乡土建筑遗产保护理念与方法研究(下)[J].城市规划,2009(12):57-66+79.

[6]Jacob H.P.van der Vaart.Towards a new rural landscape:consequences of non-agricultural re-use ofredundantfarm buildings in Friesland[J].Landscape andUrban Planning,2005(70):143-152.

[7]陆林,凌善金,焦华富,等.徽州古村落的演化过程及其机理[J].地理研究,2004(5):686-694.

[8]陈珊珊,李文杰.大遗址保护区内城乡统筹发展方式的探索——以北京明十三陵遗址为例[J].北京规划建设, 2010(1):59-63.

[9]Mohammed Abdullah Eben Saleh.The Impact of Islamic and Customary Laws on Urban form Development in Southwestern Saudi Arabia[J].Habitat International,1998(4):537-556.

[10]Paul Courtney,Gary Hill,Deborah Roberts.The role of natural heritage in rural development:An analysis of economic linkages in Scotland[J].Journal of Rural Studies,2006(22):469-484.

[11]王树声,李慧敏.夏门古村落人居环境规划中的“自然智慧”初探[J].西安建筑科技大学学报(社会科学版), 2008(3):50-54.

[12]陶伟,陈红叶,林杰勇.句法视角下广州传统村落空间形态及认知研究[J].地理学报,2013(2):209-218.

[13]吴必虎,肖金玉.中国历史文化村镇空间结构与相关性研究[J].经济地理,2012(7):6-11.

[14]赵勇,张捷,章锦河.我国历史文化村镇保护的内容与方法研究[J].人文地理,2005(1):68-74.

[15]戴湘毅,阙维民.世界遗产视野下的矿业遗产研究[J].地理科学,2012(1):31-38.

[16]史晨暄.世界遗产“突出的普遍价值”评价标准的演变[D].清华大学,2008:34-35.

[17]周振鹤,游汝杰.方言与中国文化[M].上海:上海人民出版社,1986:68-75.

[18]ChoayF.The invention ofthe historic monument[M].London:Cambridge UniversityPress,2001:247.

(责任编辑 倪玲玲)

K928.5

A

1671-9123(2015)02-0090-07

2015-05-15

刘伟国(1981-),男,山东昌乐人,北京大学城市与环境学院世界遗产研究中心博士研究生,主要从事历史地理学和村落遗产研究。