《豫省黄河全图》的地图学考察

2015-06-05李大旗

◎李大旗

(中央民族大学历史文化学院,北京100081)

《豫省黄河全图》的地图学考察

◎李大旗

(中央民族大学历史文化学院,北京100081)

美国国会图书馆藏《豫省黄河全图》是一幅绘制精美的彩色地图,图的大致方位为上南下北,左东右西,比例尺约为1∶270000。图中用不同的颜色标明不同的地理事物,并给予文字注记,对于自然和人文因素的反映十分完备,特别突出黄河、沁河两岸新修的十五处堤坝工程,是一幅实用性很高的,对于乾隆二十六年(公元1761年)河南新修黄河堤坝反映全面的河防工程图。

黄河图;地图学;修治黄河

美国国会图书馆藏有一幅地图系列号为:gm71005027的中文古地图,定名为:豫省黄河全图。[1]此图在李孝聪先生《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》中有著录,名为“豫东黄河全图”,并对此做了简要的分析说明[2],笔者有意在其基础上对此图做进一步的地图学分析,对于其绘制时间、绘制背景进行确定。

一、地图的数理要素

方位:此图为长卷形式,黄河自右至左绘制于图的中央,黄河南北两岸的地理事物依照相对位置分布于图的上下两侧。如李孝聪先生所述图面内容“右起河南、陕西交界处潼关,左至江南、山东、河南省交界处”,可见图面的左右大致方向为左东右西。再根据图上主要地理信息事物进行判断,如封丘县、延津县与开封府对峙与黄河两岸,嵩山在图的上部,而太行山在图的下部,则可知图面的上下方向大致为上南下北,即此图的大致方位为上南下北,左东右西。

比例尺:此图为长卷,长187厘米,宽33厘米,按照李孝聪先生的测算,其比例尺约为1∶270000,避免重复研究,在此不做赘述。

二、地图的图示和注记

如李孝聪先生所说,图中“双线涂黄表示黄河、其余河流涂蓝灰色,棕细线为堤埝埽坝、红色细线表示新修工程”。河流全部用双线并在中间涂色表示,黄色的黄河横亘图中,南北两部则分布有诸多的下级河流。图中并未标明黄河的名称,而诸多下级河流则全部标出名称。

横亘于河流上面的桥梁则用涂了纯蓝色的弧形方框表示,颜色非常突出,在旁边标明桥名。

图中的城市从视觉上看全部采用形象画法,绘出城墙、城楼、城门,并在一旁题写城市名称。事实上仔细观察会发现,所有县城的城市形态完全一致,用圆形的四门、四城楼的形象符号表示,应该是用统一的戳记涂上黑色的墨汁盖印的效果,州府城则类似用长方形的四门、四城楼形象戳记符号表示。盖上符号以后,分别对于各个戳记符号,对城楼涂以红色,城墙和城门涂以绿色,以显得各有不同。

地区的界限处用涂有红色的门亭标示,关口则用旗亭标示,并在旁边题写注记。

图中的河堤用棕色的单线标示,坝则用封闭的曲线并用间隔线填充涂为黄色表示,呈月牙形或长条形。棕色堤坝中间断有红色短线表示的堤坝,旁边注记为“新工”,应为新修的堤坝。

山脉的表示有两种方式,一种是用上绿下黄的形象画法表示,一种是用棕红色的水印形象画法表示,部分山脉旁边有注记标明山名。

总的来说,此图至少运用了5种颜色的彩色绘制方式,对于不同的地理事物进行不同的标注,使得图示信息能够一目了然。特别是新修的工程,用鲜艳的红色标出,并在旁边注明,能够使读者对于图中的工程信息有直观的了解。这种彩色绘图的方式表现了中国古代地图高超的绘制技术。

三、地图的地理要素

(一)自然地理要素

水文:图示中不仅绘出了黄河,而且对于南北两岸诸多下级河流有所表现(见表1)。

图中不仅标出了诸多河流,而且在许多地方对于河流的关系情况也有说明,如在永利渠、利丰渠、广济渠与黄河交汇之处,均注明其“入黄”。而对于河流的交汇,如“沁黄交汇”、“沁丹交汇”等也有注明,特别是在沁河的下游注明“济水入沁”、“沁水正道”,能够让读者在复杂的水网中明了哪条才是河流的主干。如济水,从“济渎庙”处发出东西二源,在流经的过程中与许多河流和人工渠交汇,很容易使人产生济水失流的情况,“济水入沁”一词,一下子就让读者明白了哪条才是济水的主流,非常简明直观。

5.1 农业防治 清除越冬病虫源,保持果园清洁;及时绑蔓、摘心和疏除副梢,创造良好的通风透光条件,控制产量;加强水肥管理;深翻除草;应用抗性品种;适时套袋。

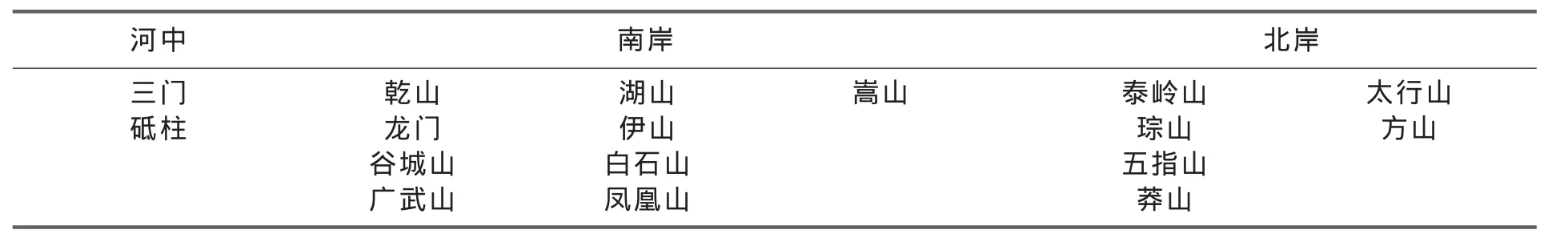

图中对于许多河流的发源也有较好的表现,如伊河发源于伊山,涧河发源于白石山,瀍河源于谷城山,溴河三源分别来自泰岭山、琮山、五指山,浝河源于莽山,济水有东西二源,广济渠、永利渠、利丰渠分别源于广济洞、永利洞、利丰洞,大丹河源于方山等。可以说图示将河南境内黄河两岸的水系做了一个完整的呈现。地貌:图中的地貌反映主要是黄河两岸的山岭(见表2)。

表2 地图所注黄河两岸山岭

另外有许多绘制出来的山岭并没有标明名称,标出山名的情况应该分为三种:一种是为了表现河流的发源地,如伊山、白石山、谷城山、泰岭山、琮山、五指山、莽山、方山;一种是标明名山盛景,如三门、砥柱、龙门、广武山、嵩山、太行山;另外一种如湖山、乾山、凤凰山,更多的应该是对地形地势的表示。

(二)人文地理要素

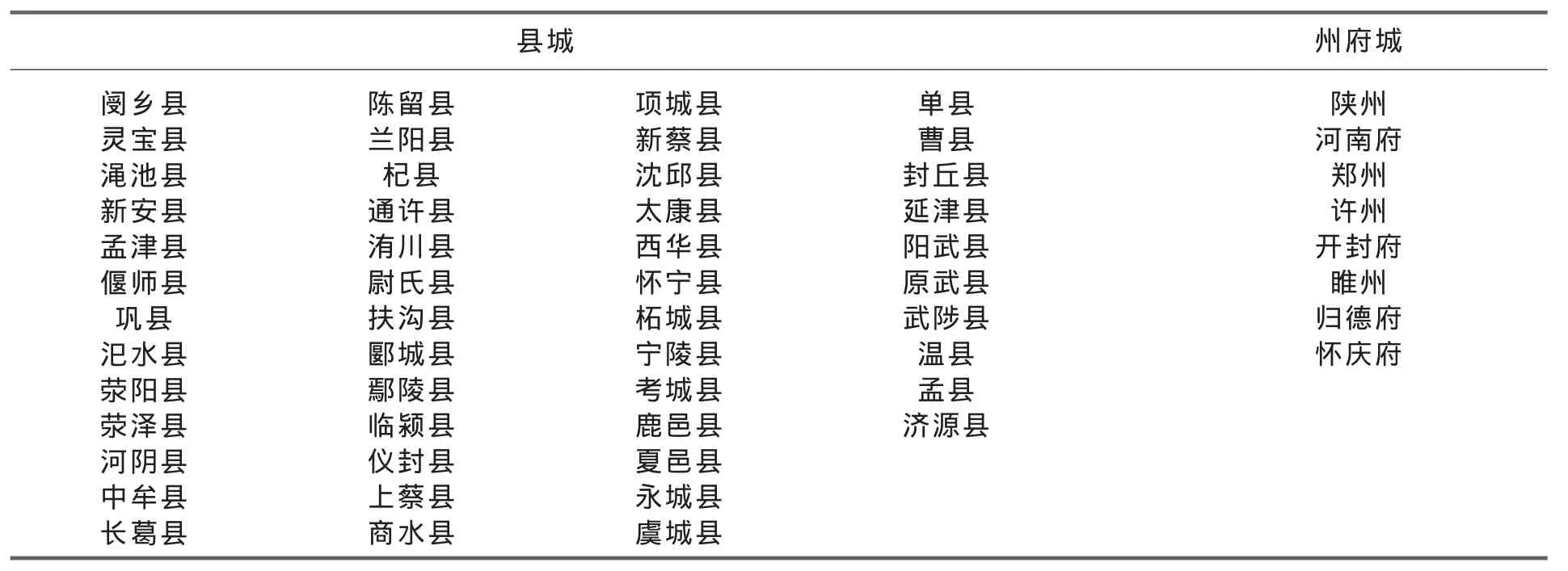

城市:图中共标明县城49座,州府城8座(见表3)。

表3 地图所注城市

如前所言,县城和州府城均非独立绘制,乃是用统一的戳记盖印后涂色而成,因而此图上的州府县城市的标明更多的并不是表现城市本身,而只是为了标示其间的相对位置而已,因此也无法统一对其进行城市形态等进行分析。

除了城市之外,图中对于一些小的非城市地名也有表现,如朱仙镇、周家口、张善口、翟家庄、康家湾等。这些地方或位于河流的交汇处或被河流穿过,是河流边上重要的地名,对于他们的表现从侧面体现了本地图的主题在于对河流的关注。

疆界:疆界是本图中着重表现的要素之一。在黄河两岸地区,特别是堤坝周围对于县与县的界限都有明确的标示,用界亭表现并用注记标明,这应该是为了严格区分堤坝修理工程的责任区。

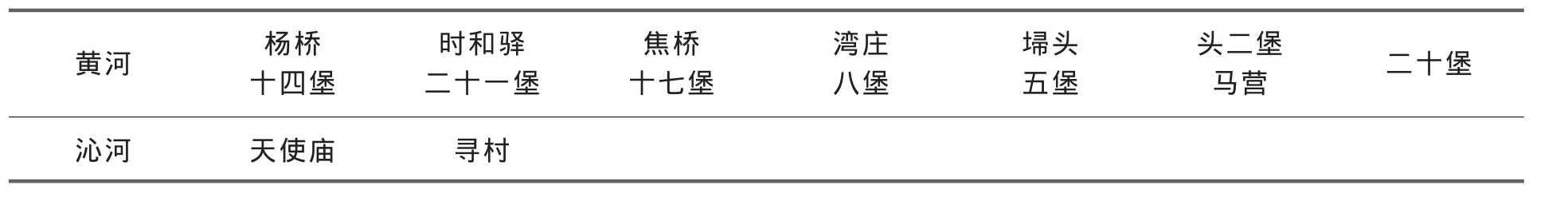

堤坝:堤坝是本图表现的中心,主要有两部分:一个是黄河两岸,一个是沁河两岸。不仅对于河堤有所表示,对于挑流坝等也图示甚详。而新修的堤坝用鲜红色突出表现,并标明名称,图中标明新工的工程共有15处,其中黄河河堤新工13处,沁河新工2处(见表4)。可以看出,此图对于地理要素的表现清晰、明确、重点突出,实用性非常强。

表4 地图所注新工工程

四、图名和绘制时间

图名:关于此图的图名,美国国会图书馆将其定名为“豫省黄河全图”,而李孝聪先生则名其为“豫东黄河全图”,因为他认为“此图绘制的目的在于对比表现豫东地区河防新旧工程”。笔者在上文已通过数理要素、图示和注记、地理要素三个方面对于此图进行了地图学分析,可以看出此图疏于城市、交通、地貌的表现,而详于水文、堤坝,特别突出的就是豫东新修的堤坝工程。笔者认为李孝聪先进所说为是。另外,笔者认为此图的绘制目的就是在着重表现河南省新修的黄河两岸堤坝工程,应该属“河工图”一类,作用极有可能是在工程结束后向上级呈报新修堤坝工程结果的附图,因而若名为“豫省黄河堤坝工程图”或“豫省河防工程图”更为确切。

绘制时间:对于此图的绘制时间,李孝聪先生认为“图内河阴县未废,兰阳、仪封仍为县,故推断该图应绘制于乾隆二十九年(公元1764年)之前”,是“清中叶(公元1724年~公元1763年)”,而美国国会图书馆则将其绘制时间(Created/Published)定为[Between 1742 and 1764],可见此图绘制的下限基本确定,而上限则有异议。下面我们对于图面的绘制内容进行分析,看看能不能将图的绘制时间更加精确下来。

按《清史稿》卷六十二《地理志九》:“郑州直隶州……乾隆三十年,省河阴如荥泽”[3],《清通典》卷九十一《州郡》:“荥泽……乾隆二十九年省河阴县入焉”[4],《清文献通考》卷二百七十四《舆地考》:“荥泽县……乾隆二十九年,以河阴县省入”[5]。河阴县自乾隆二十九年废入荥泽县以后,清代不再复置。而此图中河阴县仍在,则此图必绘制于乾隆二十九年(公元1764年)及以前。又据《清通典》卷九十一《州郡》:“仪封厅,本仪封县,乾隆四十九年改为厅”[4],图中仪封也仍为县更加说明了这一点。则此地图绘制时间的下限当在公元1764年。

又按《雍正上谕内阁》卷三十九:“(雍正三年十二月)二十七日,奉上谕:‘朕以先师孔子圣讳理应回避,前降谕旨令九卿会议具奏。经九卿议覆,凡系姓氏俱加‘阝’为邱字,凡系地名皆更易……嗣后,除四书五经外,凡遇此字并加‘阝’为邱,地名亦不必改易,但加‘阝’旁读作期音,庶乎允协,足副朕尊崇先师至圣之意’。”[6]图中“封丘县”、“沈丘县”之“丘”字均写为“邱”,应为此避讳所来。则此图绘制的上限最早不超过雍正三年(公元1725年)。由上可知此图的绘制时间应在公元1726年至公元1764年间。

另按《清史稿》卷六十二《地理志九》:“(雍正)二年,升陈、许、禹、郑、陕、光六州为直隶州。十二年,升陈、许为府,郑、禹仍属州……乾隆九年①按中华书局标点本《清史稿》此处有误:“九年”应为“六年”。下文“许州直隶州”条有:“(雍正)十二年为府,乾隆六年复”。再按(嘉庆)《大清一统志》卷一百八十五《河南》建制沿革条有:“乾隆六年,改许州府仍未直隶州”,同样《清通典》卷九十一《州郡》河南省条、《清文献通考》卷二百七十四《舆地考》河南条均载:“乾隆六年,改许州府为直隶州。”《大清会典则例》卷六十八《礼部》有:“(乾隆七年)覆准河南许州府仍改为直隶州”。可见许州府复州当在乾隆六年。,许复直隶。”[3]则可知在雍正二年(公元1724年)至乾隆六年(公元1741)间,许州之名称应为许州府。而图中所示仍为州,则图必不绘制于此间。则此图的绘制时间可缩小为公元1742年至公元1764年间。

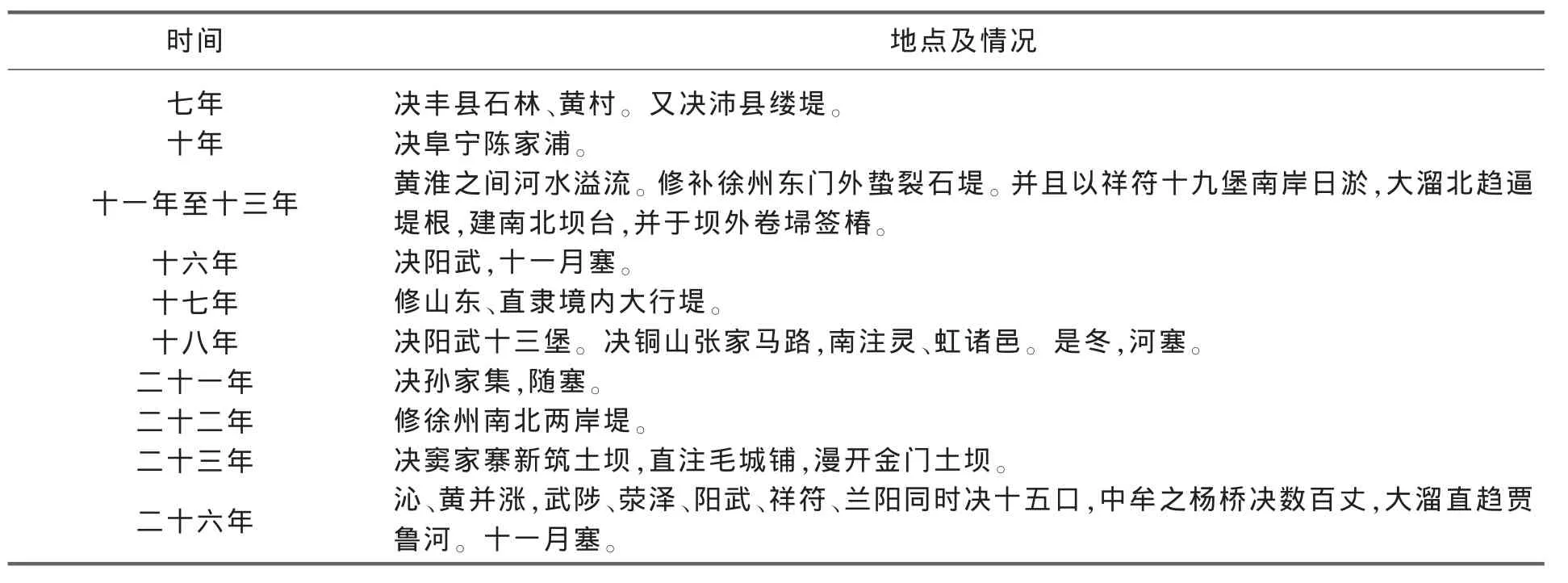

至此,我们已经将此图的绘制时间明确到了一个非常小的范围,那么这幅图绘制的时间还能够更精确么?前面我们说到,这幅图的用途应该是河南省黄河修堤工程完成后所绘制的,那么就说是在这幅图绘制的过程中伴随的是对于河南省河堤的修筑,为什么要修筑河堤呢?要么是河堤年久失修,要么是确有黄河决溢的事情发生。那么在公元1742年至公元1764年的22年间能不能在文献中找到河南修筑河堤15处的蛛丝马迹呢?按《清史稿》卷一百二十六《河渠一》黄河在乾隆七年到乾隆二十九年间的决溢情况(见表5)。

表5 乾隆七年至二十九年黄河决溢情况

很幸运,可以看到在此22年间黄河在河南境内大规模决溢并整修的只有乾隆二十六年一处。那么笔者所分析的地图是否就是产生于此次治水呢?以下为文献的详细记载:二十六年七月,沁、黄并涨,武陟、荥泽、阳武、祥符、兰阳同时决十五口,中牟之杨桥决数百丈,大溜直趋贾鲁河。[3]前文分析图示的内容时说到此图主要是为了表现沁河和黄河两岸新修的十五处堤坝,而此段文献中刚好说到“沁、黄并涨,武陟、荥泽、阳武、祥符、兰阳同时决十五口”,因此可推断,该地图正是产生于此次乾隆二十六年的河南境内的筑堤工程。由此,文献所载的“中牟之杨桥决数百丈,大溜直趋贾鲁河”,对照地图,刚好可以看到中牟县南部,郑州与中牟交界处以东的“杨桥新工”处位于黄河的弯曲处,决口是15个决口中最大的,也与文献的记载相对照。由此,该地图正是产生于此次河南境内15处堤坝的修筑。而此次决口与工程完工是在同一年,那么此图的绘制也必在此年,即乾隆二十六年(公元1761年)。

五、结语

通过以上对于此图的分析,我们可以确定此图是绘制于乾隆二十六年(公元1761年)的河工图。图面采用多种颜色绘制,特别是对于黄河、下级河流、堤坝、新修工程等采用不同的颜色分别标出,这一点可以说是极大地增强了地图的可读性及实用性。古地图能够做到这一点,甚至比现在的许多抽象的工程图可读性还要高,展现了中国古代实用地图的发达程度,有助于对清代修治黄河的具体过程进行研究,具有很高的史料价值和文物价值。

[1]Maps:YuShengHuangHequantu.[EB/OL].http://www.loc.gov/item/gm71005027/#about-this-item.

[2]李孝聪.美国国会图书馆藏中文古地图叙录[M].北京:文物出版社,2004.

[3]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1977.

[4]清通典[O].清文渊阁四库全书本.

[5]清文献通考[O].清文渊阁四库全书本.

[6]雍正上谕内阁[O].清文渊阁四库全书本.

(责任编辑 卞建宁)

K992.6

A

1671-9123(2015)02-0024-05

2015-05-01

李大旗(1990-),男,河南郏县人,中央民族大学历史文化学院硕士研究生。