油茶籽油乳状液的碱法破乳工艺研究

2015-06-05李世科李春阳曾晓雄

李世科,李春阳,曾晓雄

(1.南京农业大学食品科技学院,江苏南京 210095;2.江苏省农业科学院农产品加工所,江苏南京 210014;3.江苏省粮油品质控制及深加工技术重点实验室,江苏南京 210014)

油茶籽油乳状液的碱法破乳工艺研究

李世科1,2,3,李春阳2,3,*,曾晓雄1

(1.南京农业大学食品科技学院,江苏南京 210095;2.江苏省农业科学院农产品加工所,江苏南京 210014;3.江苏省粮油品质控制及深加工技术重点实验室,江苏南京 210014)

对水酶法提取油茶籽油产生的乳状液,进行碱法破乳研究。以破乳率为指标,在单因素的基础上,采用响应面对主要影响因素进行分析和优化,确定最佳破乳工艺参数为pH=9.0,温度60℃,时间45min,破乳率最大为90.15%。采用荧光标记技术对碱法破乳前后油滴变化进行观察,发现碱法破乳后油滴发生聚并,游离油更容易释放。

油茶籽油,碱法破乳,响应曲面

油茶(camelliaoleifera)是我国特有木本油料树种,也是世界四大木本油料树种之一。油茶籽油富含不饱和脂肪酸和人体所必须的氨基酸以及锌、硒等微量元素,具有软化血管、降低血脂、滋补提神、驱虫健脾的功效,是深受广大消费者喜爱的高档食用油,具有广阔的市场发展潜力[1-2]。

水酶法提油技术与传统工艺相比,其在能耗、环境和安全卫生等方面具有显著优势,但提油过程中产生的大量乳化油,严重制约游离油释放。为提高清油得率,需要对乳化油进行低成本且有效的破乳[3]。目前破乳研究大多集中在冷冻-解冻、无机盐破乳等物理化学方法。碱法破乳研究鲜见报道。章绍兵[4]研究发现,碱性环境下油滴界面膜上蛋白质分子带电量增加,分子间斥力加剧,蛋白质易从油滴表面脱吸,导致膜层变薄,从而有利于蛋白酶作用及油滴聚并。本实验以水酶法提取油茶籽油形成的乳状液为研究对象,采用碱法对其进行破乳研究。通过对碱法破乳工艺参数进行优化,确定了碱法破乳的最适条件与最大破乳率,并探讨了其相关机理,为碱法破乳工艺提供了理论依据,具有重要的意义。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

油茶籽 购于安徽省六安市(干仁含油率为53.84%,含水率为6.62%,粉碎成80目备用);果胶酶NCB-PE40 湖南尤特尔生化公司提供,最适pH3.0~5.5,最适温度45~55℃,实测酶活力30000U/g;碱性蛋白酶Acalase2.4L 诺维信公司提供,最适pH6.5~8.5,最适温度55~70℃,实测酶活力275800U/g;Nile Blue A 上海沃凯生物技术公司提供;盐酸、氢氧化钠等 均为分析纯。

FW177型中草药粉碎机 天津泰斯特仪器有限公司;HJ-4A型恒温多头磁力加热搅拌器 常州国华电器有限公司;PHS-2C型数显pH计 上海智光仪器仪表公司;荧光倒置显微镜IX81 奥林巴斯公司。

1.2 实验方法

1.2.2 操作要点 乳状液的制备:参照文献[5]中工艺提油茶籽油,产生的乳状液用小勺取出,4℃冷藏备用;调料水比∶用蒸馏水以1∶1比例稀释乳状液;碱法破乳:调整体系pH和温度,搅拌浸提一定时间;蛋白酶水解:加碱性蛋白酶Acalase2.4L进行水解(水解条件:pH9.0,酶解温度60℃,加酶量(v/w)1.5%,酶解时间1.5h);灭酶:85℃水浴10min;离心:在10000r/min条件下离心15min,吸取上层清油,称量,计算破乳率。

1.2.3 油茶籽仁和乳状液主要成分 油茶籽仁和乳状液含水率的测定:真空干燥法,参照GB/T 5009. 3-2003;乳状液粗蛋白含量的测定:凯氏定氮法,参照GB/T 5009. 5-2003;油茶籽仁含油率的测定:索氏抽提法,参照GB/T 5009. 6-2003;乳状液含油率的测定:罗紫-哥特里(Rose-Gottlieb)法[6]

1.2.4 乳状液破乳率 按下式计算破乳率。

破乳率(%)=破乳后清油质量/乳状液中含油质量×100

1.3 实验设计

1.3.1 碱法破乳工艺参数优化

1.3.1.1 单因素实验设计 按照1.2.1和1.2.2中方法,对碱法破乳工艺参数(时间、温度和pH)进行单因素实验。

a.时间对破乳率的影响 控制体系pH=8.5,温度60℃,比较不同搅拌时间30、40、50、60、70min对油茶籽仁乳状液破乳率的影响。

b.温度对破乳率的影响 控制体系pH=8.5,搅拌时间50min,比较不同温度40、50、60、65、70℃对油茶籽仁乳状液破乳率的影响。

c.pH对破乳率的影响 控制体系温度60℃,搅拌时间50min,比较不同pH7.0、8.0、8.5、9.0、9.5对油茶籽仁乳状液破乳率的影响。

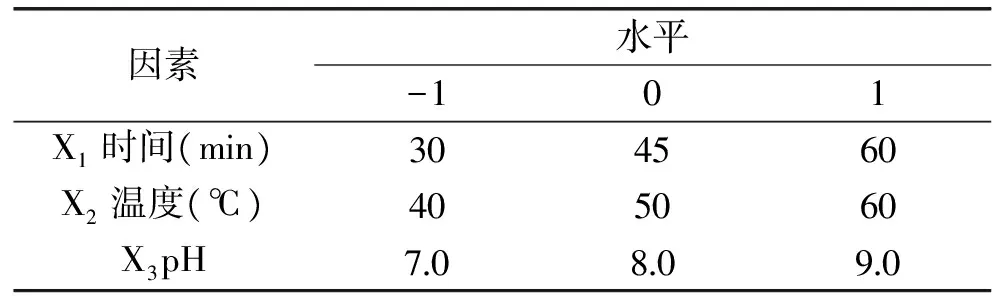

1.3.1.2 响应曲面实验设计 以时间(X1)、温度(X2)、pH(X3)为实验因子设计响应曲面实验,实验因素水平编码见表1。

表1 响应曲面法因素水平编码Table 1 Level and code of variables for response surface analysis

1.3.2 荧光标记技术观察乳状液油滴碱法破乳前后变化 参照文献[7],对碱法破乳前后乳状液进行荧光染色实验。

1.4 数据处理

利用Design-Expert 8.05b进行响应面分析,应用Graphpad Prism5作图及分析。

2 结果与讨论

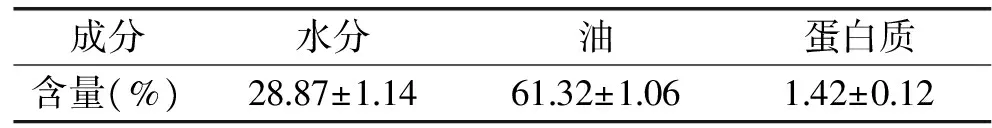

2.1 乳状液主要成分

见表2。

表2 乳状液主要成分(%)Table 2 Main components of the emulsion(%)

2.2 碱法破乳工艺参数对破乳率影响

2.2.1 碱法破乳工艺的单因素实验研究

2.2.1.1 时间对破乳率的影响 由图1可以看出,破乳率随碱法破乳时间延长而增加,但50min以后随时间延长变化不明显。综合考虑生产效率和微生物污染等因素,碱法破乳时间不宜过长,因此下面的响应面实验研究中选择时间水平值范围为30~60min。

图1 碱法破乳时间对破乳率的影响Fig.1 Effect of alkaline time on demulsification rate

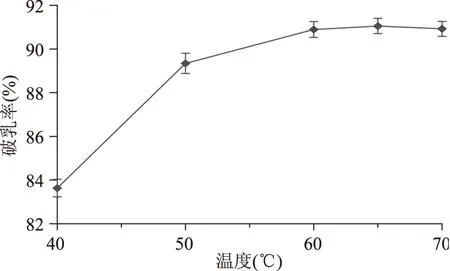

2.2.1.2 温度对破乳率的影响 由图2可以看出,在40~50℃范围内,随着温度升高破乳率迅速增加,但超过50℃后破乳率增加缓慢直至趋于稳定。这可能因为较高温度下,乳状液界面膜上的蛋白质易脱吸,使界面膜层变薄,易于蛋白酶作用;另一方面,温度较高时,体系粘度降低,有利于油滴聚集[4]。综合考虑能耗和环境等因素,碱法破乳温度不宜过高,因此下面的响应面实验研究中选择温度水平值范围为40~60℃。

图2 碱法破乳温度对破乳率的影响Fig.2 Effect of alkaline temperature on demulsification rate

2.2.1.3 pH对破乳率的影响 由图3可以看出,pH对破乳率影响显著,pH升高,破乳率迅速增加,但在pH超过8.0之后,破乳率增加趋于平缓。这可能因为体系pH高,油滴表面蛋白质分子带较多负电荷,分子间斥力作用较强,易从油滴表面脱吸,从而有利于蛋白酶作用及油滴的聚集。但pH过高易使油脂皂化促进游离脂肪酸的形成,从而影响油的质量[4]。综合考虑各方面因素,下面的响应面实验研究中选择pH水平值范围为7.0~9.0。

图3 碱法破乳pH对破乳率的影响Fig.3 Effect of alkaline pH on demulsification rate

2.2.2 响应曲面设计实验结果与分析 (如表3、表4、表5、图4)。本实验应用响应面优化法进行过程优化。以X1、X2、X3为自变量,破乳率为响应值Y,响应面实验方案及结果见表3。

表3 实验设计及结果Table 3 Results of response surface experiments

通过统计分析软件Design-Expert 8.05b进行数据分析,得到碱法破乳最佳工艺为:pH=9.00,温度59.68℃,时间46.74min,此时油茶籽仁乳状液破乳率达到预测中的最大值90.26%;并且建立二次响应面回归模型如下:Y=-200.37175+0.28188X1+12.03370X2-20.34600X3+0.0009X1X2+0.024000X1X3-0.17200X2X3-0.00539250X12-0.087880X22+1.81300X32

回归模型方差分析见表4,回归方程系数显著性分析见表5,交互项的响应面分析见图4。

表4 二次多项式模型方差分析Table 4 ANOVA for the fitted quadratic polynomial mode

表5 回归方程系数显著性检验Table 5 Significance validation of coefficient estimate of regression equation

注:**表示极显著水平(p<0.01);*表示显著水平(p<0.05)。

图4 pH和温度交互作用的的响应曲面图Fig.4 Response surface plot of pH and temperature on demulsification rate

由表4可知,该模型回归方程显著(p=0.0020),而失拟项不显著,相关系数R2达到0.90以上,说明该回归模型与实际实验拟合较好,可以用于油茶籽仁乳状液碱法破乳工艺实验的预测。

由表5可知,模型中一次项X2、X3的显著水平小于0.01,影响极显著,说明温度和pH对油茶籽仁乳状液碱法破乳率具有极其显著的影响;X22影响显著。

由图4分析结果可看出:由于时间在三个因素中影响最小,因此将时间固定(45min),作响应面图,以便突出温度与pH对指标的影响。在本实验水平范围之内,随着pH、温度增加,破乳率均相应增大;pH、温度曲面坡度比较陡,说明pH、温度均对破乳率的影响比较大。

2.2.3 验证实验 为检验响应曲面法所得结果的可靠性,采用上述优化碱法破乳工艺条件进行验证实验,考虑到实际操作的便利,将工艺参数修正为pH=9.0,温度60℃,时间45min。在此条件下进行3次平行实验,实际测得的乳状液平均破乳率为90.15%,与理论预测值90.26%相比,其相对误差约为0.12%。因此基于响应面法所得的优化碱法破乳工艺参数准确可靠,具有实际应用价值。

2.3 荧光标记技术观察碱法破乳前后乳状液油滴变化

由图5(a)可知,原始乳状液的油滴小而多;由图5(b)可知,碱法破乳时乳状液小油滴穿透油水界面正在发生聚并,呈现不规则状态。这可能是因为pH(9.0)高,使体系膜层蛋白质分子带较多净负电荷,分子间斥力作用增强,易从油滴表面脱吸;温度(60℃)较高时,体系粘度下降,有利于油滴聚集,另一方面蛋白质在水相中的溶解度增大,加剧蛋白膜破裂[4,8]。

图5 乳状液的Nile Blue A荧光染色图像Fig.5 Nile Blue A fluorescence images of emulsion

3 结论

3.1 应用响应面法对油茶籽仁乳状液碱法破乳工艺参数进行优化,得到最优响应结果为:pH=9.0,温度60℃,时间45min,此条件下乳状液破乳率为90.15%。

3.2 通过荧光显微成像法观察得出,碱法破乳前油滴小而密集,并未聚并成大油滴;碱法破乳后油滴聚并变大,且呈不规则形状。

[1]罗佳,周建平,谭惠元. 红花油茶的主要成分分析[J]. 现代食品科技,2010,26(1):109-113.

[2]王超,方柔,仲山民,等.水酶法提取山茶油的工艺研究[J]. 食品工业科技,2010,31(5):267-269.

[3]何秋实.响应面优化无机盐破乳工艺研究[J]. 食品工业科技,2012,33(24):304-306.

[4]章邵兵. 水酶法从油菜籽中提取油和生物活性肽的研究[D]. 无锡:江南大学,2008.

[5]刘倩茹,赵光远,王瑛瑶. 水酶法提取油茶籽油的工艺研究[J]. 中国粮油学报,2011,26(8):36-40.

[6]大连轻工业学院,华南理工大学,郑州轻工业学院等合编.食品分析[M]. 北京:中国轻工业出版社,1998.

[7]赵翔. 花生水剂法提油过程形成乳状液的酶法破乳研究[D]. 郑州:河南工业大学粮油食品学院,2012.

[8]聂建波,黄万抚. 乳状液破乳机理研究进展[J]. 江西有色金属,2004,18(2):38-40.

Camelliaoleiferaseed oil recovery fromemulsion through alkaline demulsificatication

LI Shi-ke1,2,3,LI Chun-yang2,,3,*,ZENG Xiao-xiong1

(1.Nanjing Agriculture University,Food College,Nanjing 210095,China;2.Institute of Agro-Food Science and Technology,Jiangsu Academy of Agriculture Science,Nanjing 210014,China;3.Jiangsu Cereals and Oil Quality Control and Processing Technology Important Laboratory,Nanjing 210014,China)

The demulsification of the emulsion formed during aqueous enzymatic extraction of camellia oleifera seed oil by alkaline was studied. Demulsification rate was taken as index. Based on single-factor experiments,the main factors were optimized with response surface methodology(RSM). By employing RSM design programmed,the optimal parameters were generated as follows:pH=9.0,temperature 60℃,time 45min and demulsification rate was 90.15%. Fluorescence microscopy technology was applied to observe the change of oil droplets before and after alkaline demulsificatication,respectively. The comparision found that alkaline demulsificatication oil droplets aggregated significantly,grease easier to release.

camellia oleifera seed oil;alkaline demulsificatication;RSM

2014-04-21

李世科(1989-),女,硕士,研究方向:食品科学工程。

*通讯作者:李春阳(1966-),男,博士,研究员,研究方向:营养与活性物质,农产品精深加工。

江苏省粮油品质控制及深加工重点实验室开放性课题(LYPK2012002)。

TS221

B

1002-0306(2015)03-0219-04

10.13386/j.issn1002-0306.2015.03.037