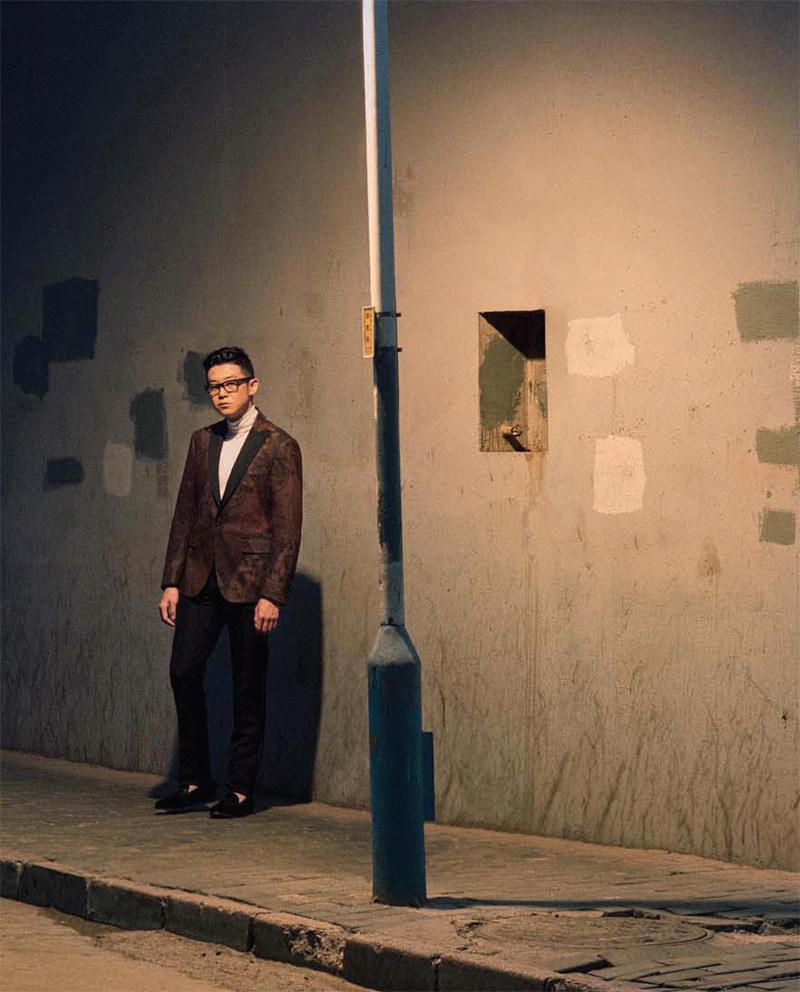

徐昂的弹性

2015-05-30黄周颖

黄周颖

徐昂对“尺度”这两个字有一种充满了智慧的理解。他不站在任何一个极端上——既不赞同忽视现实的一味对抗,也不完全放弃自己的主动权。

某种程度上他是圆滑的,不愤怒,不消极,善于躲避、周旋,用技巧而不是蛮力来实现目的。

1

话剧导演徐昂的中年危机来得比其他人要稍早一点儿,发生在他28岁时。整夜失眠,他心里有非常明确想排的剧本,但时机尚未成熟。

直到2013年,他把这个剧本变成了自己的第一部电影《十二公民》。它改编自1957年的美国电影《十二怒汉》,时长一个小时,发生在一个封闭空间,十二个身份迥异的父亲模拟法庭陪审员,讨论裁决一个“富二代”少年是否谋杀了自己的父亲。

《十二怒汉》用一个讲述美国陪审团制度的故事探讨了法律精神、公正以及人性这些宏大的命题,它本身的戏剧张力和命题的普世性让这部电影被多个国家翻拍。

中国是没有陪审团制度的国家,徐昂在处理这个剧本时,用自己的方法把它本土化。“陪审员”设置成房地产老板、保安、出租车司机、教授、医生等,包含了各种各样的当下身份。这种世间百态式的冲突让这部小成本电影获得了超乎意外的大量关注和讨论。

在徐昂眼中,十二张嘴其实是十二种愤怒,而愤怒源于恐惧,他想知道这十二种愤怒都是怎么来的。

电影里的保安被设置成河南人,这让很多观众不满,觉得是歧视。徐昂说,最早还设置过一个新疆人,里面有一句台词,“如果现在公交车上掉了一个钱包,车上全是大学生和教授,旁边坐着一个新疆人,你别说你不会先去看那个新疆人。”

“我心里有没有这个部分,肯定有”,徐昂认为这是“无法解决的偏见”,但要去看这偏见背后的原因,去了解他们之前的埋怨、责怪。“我希望这一步是善意的,至少我不是恶意地在批判谁。”

《十二公民》中的8号,最后他的身份被揭示是个检察官,这个角色的定位引来大量吐槽——许多人觉得这种设置太主旋律了。

这个角色确实是徐昂的妥协。剧本被送到检察院审时,检察院的反应让徐昂有些意外,他们希望能投资这部戏。

审查这个剧本的是最高检察院检察官韩大书,她的弟弟韩景龙是个编剧。

韩景龙、投资人聚本传媒总经理王鲁娜约徐昂第一次见面,就讨论出了剧本的基本雏形,三人的理念一致。第二次见面,徐昂同意把检察官的角色加入《十二怒汉》。

“你考虑过接受投资会破坏你的创作吗?”我把问题抛给徐昂。一个周末的下午,我们在三里屯的一个酒吧见面。

徐昂说:“肯定会影响,但是又躲不开。”

他问对方还有没有其他要求,投资方只提了一点:“电影里要反映检察官的智能和生活。”有意思的是,徐昂确实拍了室外戏,用来描绘检察官的生活片段。在最后送审时,检察官自己提出删掉这段,因为“室内戏的表达已经足够了”。最终上映的版本就是徐昂的初衷一室内紧张的剧情一气呵成。

对这场交易,徐昂很满意。电影最终顺利通过,它斩获了罗马国际电影节当代中国影片奖,并为徐昂赢得了巨大声誉。

2

这并不是徐昂第一次处理类似问题。2011年排演话剧《喜剧的忧伤》时,他早有经验。这部话剧改编自日本编剧三谷幸喜的《笑的大学》,讲了一个从战场上回来的军官被调去当文化审查官,面对一个专门写喜剧的编剧,围绕剧本发生的一场七天拉锯战。

七天后,这位审查官从讨厌编剧到后来主动帮他。手无缚鸡之力的编剧后来收到征兵通知,要上战场了。这位审查官以前是专门枪毙逃兵的督战官,他开始教编剧怎么逃避战争。

剧本被送到人艺的党艺委,迟迟没有给意见。后来领导说,这个戏涉及“审查的核心”。徐昂反问:“那你说有没有这个职业?有,对吧,那为什么不能提呢?”对方没接话,最后戏过审了。

但关于戏中“审查官”这个角色,徐昂和主演陈道明有过一次争吵。在《南方人物周刊》的报道中,这次争吵被记录下来。

在陈道明的理解里,这个人是个十足的“党棍”,徐昂对陈道明解释这个角色:“你把党棍理解成这个人的外衣也成,但那不是他本身,这个人是善良的,他必须是一个内心世界很柔软的人。党棍,是外部环境赋予他的职务属性,导致他不能像正常人一样和人交流。如果我们认为审查制度是一种病的话,那他一定是感染了这种病毒的一种病人。”这次争论持续了四五个小时之久。

《喜剧的忧伤》在商业上取得了很大成功,刷新了北京人艺票房纪录,戏中关于意识形态的观点引来话剧导演孟京辉的不满,他很愤怒:“这是被强奸者为强奸者唱赞歌。”孟京辉是中国先锋话剧中最有名的实验者之一。

在中戏读书时,孟京辉的锋芒便展露无遗,他与同伴在操场上排演《等待戈多》,最后被校方找去谈话。20世纪90年代末,他排演了意大利达里奥,福的剧本《一个无政府主义者的意外死亡》,先锋、辛辣,充满强烈的批判性。

虽然不能说徐昂与孟京辉是哉然不同的两个反面,但至少可以说,孟京辉像一个横冲直撞的闯入者,一个愤怒的批判者,而年轻的徐昂则有一种更冷静的分寸感,他小心翼翼地试探,不像孟京辉有一种“斗士精神”,他温和、沉稳,一点点儿争取。

3

徐昂坐在我对面,他的回答经常很发散,充满故事性。我问他这种沉稳态度从何而来。他告诉我,其实他“很早就做这种事”。

在中戏读书时,课程中有一门课叫“主旋律”,“徐昂写的剧本是讲昆仑山上一个农工兵团,这群人四年来一直在雪线上巡逻,非常辛苦,也没怎么见到过女人。演艺团里派了个女文艺兵去慰问演出,结果发生了一次集体性“哗变”,把这个女战士强奸了。最后战士自首,但编造了另一个罪名,女兵为了保持名节,隐藏事实,顺利下山,并因此得到了提拔。

“老师也没说出什么问题来”,排演这个戏时,大家也都是抱着一种调侃的心态,这个是徐昂擅长的,也是他所谓的“好玩儿”——他不对抗,但擅长找到一个巧妙的点绕过去。

这种课堂中积累的经验让徐昂在人艺这个严苛的环境里找到了自己的生存方式。

2001年,他从中戏毕业,因为在话剧《第一次亲密接触》里的表现被人艺挑中,成为人艺最年轻的导演。人艺的环境是极其严苛的,“党艺委”权力很大。早在2()世纪90年代,导演林兆华就曾因为这里的限制而成立自己的工作室。徐昂很快感受到这一点,但他“带着一种故意想要挑衅的心情”。在人艺,他曾排过一个叫《小镇畸人》的戏,是一部关于话语权的作品。徐昂当时正在读《隐喻体系》,他把剧本的角色与隐喻一一对应。第一次演出,台下坐着党艺委领导、院长、副院长,戏演完了,大家对徐昂说:“没看懂。”最后这个戏过了,但直到公映也没有名字,演了几十场后便草草收场。

徐昂现在回忆起这次经历都觉得很微妙。这种不能言说反而让话剧成功上演,他得意于自己的这种能力。

他并不是一个对政治关心的人,他说:“如果真的懂政治的人,会绕着走,我是不懂,所以老碰上。”

他与建筑家库哈斯在某个宴会上相遇,库哈斯给他讲了一个故事。当时库哈斯想买一个最能代表中国当代的雕塑,有人给库哈斯推荐周春芽、张晓刚的作品,但他都觉得“不够中国”。

最后库哈斯选中了红塔山卷烟厂门口的一座雕塑:一個由100多个开国元勋头像组成的展翅欲飞的鹰。库哈斯觉得它既在隐藏政治,又在彰显政治,它被放在一个商业集团中,这种趋向官方的文化符号暧昧又明确。

徐昂向我转述了这个故事,某种程度上,也代表了他自己的观念。“在迎合和反对中间,我觉得有个部分与政治无关,它和文化有关。《小时代》的拍摄现场和落后的农村这两个场景,都不是完全意义上的中国。大部分是在中间的那部分。”

他把这件事比喻成玩游戏,自己需要一个篮球,而这个篮球恰好在别人手中,去借篮球总归是难以启齿的事。“但我对打篮球这件事非常热爱,所以我不得不去借,并没有多抵触。”他说得很笃定。