针刺治疗黄褐斑研究进展

2015-04-26张苗

张 苗

(福建中医药大学,福建 福州 350102)

针刺治疗黄褐斑研究进展

张 苗

(福建中医药大学,福建 福州 350102)

目的:通过查阅文献,总结临床针刺治疗黄褐斑的选穴规律和特点,分析目前存在的不足。方法:检索了近15年针刺治疗黄褐斑的文献70余篇,对其进行归纳总结。结果:治疗黄褐斑全身取穴与局部取穴相结合,主要穴位有23个,全身取穴以三阴交、足三里、曲池、血海为基本主穴;针刺治疗黄褐斑的临床研究报道较少;针刺治疗黄褐斑的实验研究报道极少。结论:应以临床取穴规律为依据,开展动物实验,探究针刺抑制黑色素合成的作用机制,为该法有效应用于黄褐斑的临床治疗提供实验基础和理论依据。

黄褐斑;针刺治疗;选穴规律;综述

黄褐斑[1]是一种获得性色素沉着性皮肤病,是面部两颊和前额等部位的黄褐色色素沉着斑,多对称分布于两面颊,属中医“肝斑”“黧黑斑”“蝴蝶斑”“面尘”等范畴。黄褐斑病程较长,发展缓慢,以中青年女性多见,其不但影响容貌,而且给患者带来诸多精神、生活方面的烦恼和痛苦。现己成为皮肤美容界共同面临的难题。近年来,针刺对本病的治疗日益显示出优势,笔者就针刺治疗黄褐斑的研究进展综述如下。

1 从经脉论病因病机

马王堆出土的汉代帛书和简书中《阴阳十一脉灸经》详细论述了中医对黄褐斑病因病机的记载:“足厥阴之脉……是动则病……面骊(注:骊指纯黑色的马,面骊引申指面色黧黑),是厥阴脉主治”,“足少阴之脉……是动则病……面黯若她色(注:她,指烛烬,引申为焦黑),是少阴之脉主治。”《灵枢·经脉第十》谓:“肾足少阴之脉……面如漆柴”;“肝足厥阴之脉……面尘脱色”[2-3]。

古代医家认为黧黑斑发病与足厥阴肝经、足少阴肾经、足太阴脾经有关,治疗当从这三条经入手。

2 针刺治疗黄褐斑体针选穴频次

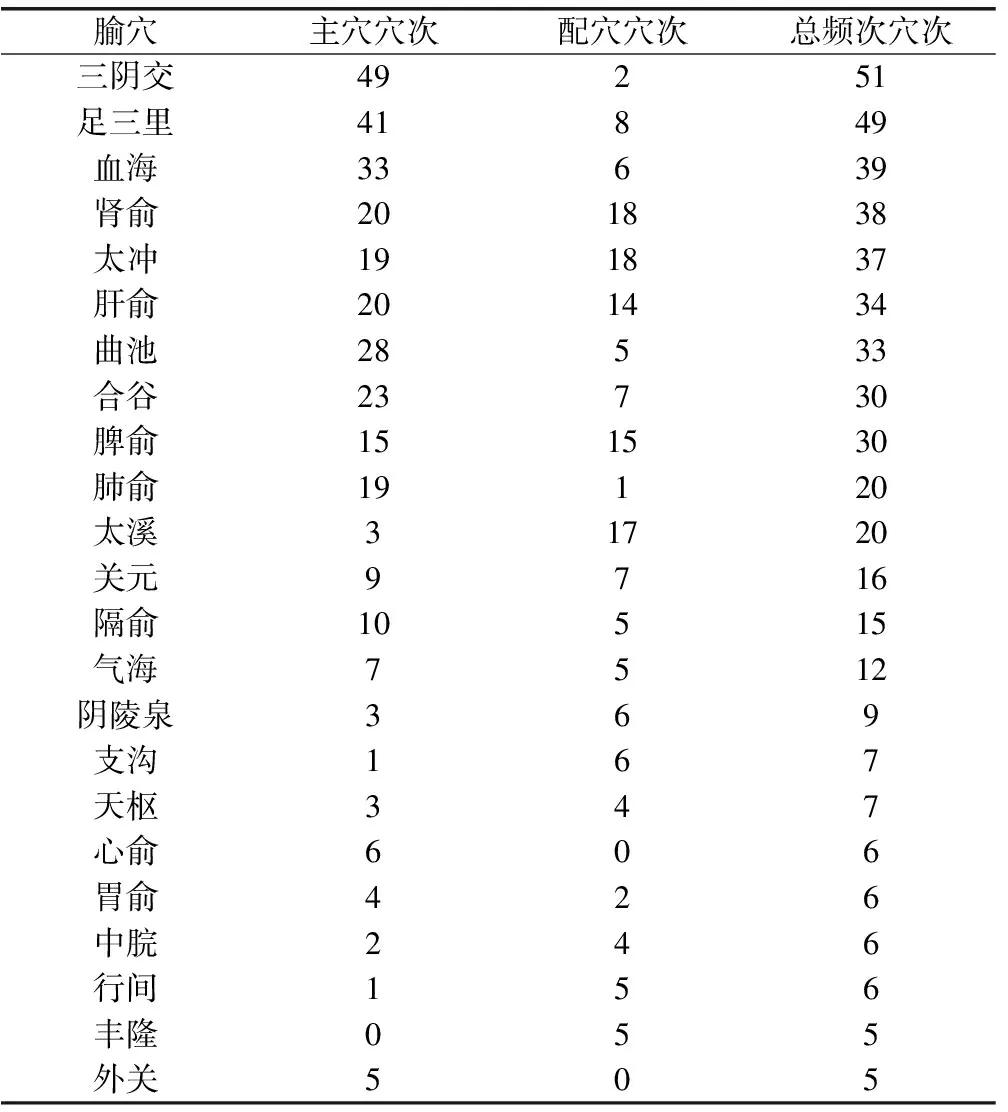

针刺治疗色素增加性皮肤病如黄褐斑等是目前临床上应用较多、疗效确切,且安全方便的一种治疗手段[4]。以“针”“黄褐斑”为检索关键词,通过CNKI检索了2000-2014年针灸治疗黄褐斑的文献,共有152篇。剔除综述类、个案报道类、无体针治疗类及重复性临床研究报道的文献,共纳入69篇。在符合统计分析条件的文献中,对文献中未标明主穴、配穴的将“取穴”归入主穴中统计分析;对明确标明所选的主穴和配穴分别进行统计,将辨证分型取穴按主穴进行统计;将对症取穴的归入配穴中统计分析。1篇文献所选主穴按每穴1次计算,人工统计每个穴位的选用频次。处方中治疗涉及23个穴(共481穴次),见表1。

表1 主要选穴穴位选用频次

注:选穴总频次在5次以下的腧穴未列入本表。

3 针灸治疗黄褐斑选穴规律

3.1 多以三阴交、足三里、曲池、血海为主穴

在针刺治疗黄褐斑的主穴中,多数选用足三里、三阴交、曲池、血海合用。黄褐斑的病因病机较为复杂,中医学认为,肝气郁结、郁久化火、灼伤阴血、瘀血阻络导致颜面气血失和;脾气虚弱、运化失健,不能化生精微,则气血不能润泽于颜面;肾阳不足、肾精亏虚等病理变化均可导致黄褐斑,其病机关键为湿浊瘀毒阻滞脉络,多责之于肝、脾、肾三脏[5]。三阴交为足三阴经交会之处,统治肝、脾、肾三阴经所主疾病,刺之可疏肝解郁、理气活血、补肾健脾,使气血充足,胞宫得养,冲任得充,阴阳重归平衡,几乎所有文献把三阴交作为主穴。足三里为足阳明胃经合穴,又是胃腑的下合穴,刺之可调和气血、通经活络、健脾和胃、扶正培元,脾胃乃后天之本,气血生化之源,后天充足则气血化生有源,有2/3的文献把此穴作为主穴。曲池为手阳明大肠经合穴,刺之可调和营卫之气血。足三里、曲池同为阳明经合穴,阳明经为多气多血之经,二穴合用可共奏行气活血之效,有1/4的文献同时把二穴作为主穴。因“无瘀不成斑”,故临床上多选用血海,超过1/3的文献把血海作为主穴。

3.2 全身取穴与局部取穴相结合

全身取穴与局部取穴相结合也是针灸治疗黄褐斑的常用取穴原则。局部取穴是根据腧穴的近治作用在病变部位及其邻近部位取穴,又称“近部取穴”。黄褐斑好发于颧、鼻、额、口周和面颊等处,针灸治疗黄褐斑多选用面部皮损区(即阿是穴)。采用阿是穴可活血通络,改善微循环,调理经脉,促进表皮细胞新陈代谢,从而达到祛斑的目的。

4 针刺治疗黄褐斑临床研究

文献查阅有少量关于黄褐斑的临床研究报道:纪峰[6]采用针刺三阴交穴治疗后,患者血清雌二醇含量较治疗前明显降低。史红斐等[7]认为针刺疗法可使黄褐斑患者血清促黑激素和过氧化脂质水平明显下降,超氧化物歧化酶水平上升。章薇等[8]认为,围刺法可能是通过改善患者雌激素水平、提高SOD活性。高燕[9]认为采用针刺配合梅花针叩刺治疗患者黄褐斑2个疗程后,效果显著,可有效降低患者血清雌激素水平,改善血液流变学指标。张苗等[10]认为局部浮刺可促进患者皮肤微循环。

5 针刺治疗黄褐斑作用机制研究

查阅文献关于针刺治疗黄褐斑作用机制的报道极少。

6 结语

本文统计近十五年70余篇文献,总结出针刺治疗黄褐斑具有效果良好,且无毒副作用的独特优势。临床多选用三阴交、足三里、曲池、血海为主穴,且多为全身取穴和局部取穴相结合。但查阅文献关于针刺治疗黄褐斑作用机制的报道极少,因此笔者认为开展动物实验,探究针刺抑制黑色素合成的作用机制,为该法有效应用于临床黄褐斑的治疗提供实验基础和理论依,据是今后临床和科研工作者努力的方向。

[1] 何黎.美容皮肤科学[M].北京:人民卫生出版社,2011:254.

[2] 马王堆帛书整理小组.马王堆汉墓帛书·阴阳十一脉灸经[M].北京:文物出版社,1985:13.

[3] 灵柩经.经脉第十[M].北京:人民卫生出版社,1963:30-39.

[4] 马新苹,张云玲,党长林,等.近五年针刺治疗黄褐斑的临床研究[J].现代中医药,2013,33(2):110.

[5] 陈友义,张苗.浮刺法治疗黄褐斑的临床疗效观察[J].中华医学美学美容杂志,2013,19(6):458.

[6] 纪峰.挂针对黄褐斑雌二醇影响的临床研究[J].长春中医药大学学报,2009,25(5):68.

[7] 史红斐,徐兵,郭希超,等.调肝脾针法治疗黄褐斑的疗效及女性激素、促黑激素、超氧化物歧化酶、过氧化脂质的观察[J].浙江中医杂志,2009,44(1):252-254.

[8] 章薇,娄必丹,龙志江,等.围针挂刺法治疗黄褐斑及对血清 SOD和E3的影响[J].中国临床医生,2004,32(5):36-37.

[9] 高燕.针刺配合梅花针叩刺治疗黄褐斑临床效果观察[J].亚太传统医药,2014,10(16):80.

[10] 张苗,黄黎珊.浮刺法治疗黄褐斑的临床研究[J].亚太传统医药,2014,10(24):71.

(责任编辑:魏 晓)

2015-06-01

福建中医药大学校管科研课题(X2014022)

张苗(1982-),女,福建中医药大学讲师,研究方向为中医美容。

R245.31

A

1673-2197(2015)19-0050-02

10.11954/ytctyy.201519020