关于“环形+放射”路网的初步思考

2015-03-24李磊,唐鹏

李 磊, 唐 鹏

(成都市规划设计研究院, 四川成都 610041)

·城乡规划与环境建设·

关于“环形+放射”路网的初步思考

李 磊, 唐 鹏

(成都市规划设计研究院, 四川成都 610041)

国内城市目前在规划建设中普遍采用“环形+放射”路网。文章对于环放路网本身的特点进行了分析,并重点分析了国内城市喜欢环放路网的原因,指出了目前路网建设中值得重视的问题。

城市规划; 环形; 放射; 路网

1 本文写作的缘起

2014年,笔者拜访重庆市规划设计研究院时仔细看了介绍重庆市总体规划的展板。重庆市对于主城区空间结构的描述是“多中心、组团式”,这样的语句笔者似曾相识,成都也提出要构建 “一轴双核六走廊”的多中心、组团式、网络化的城镇发展格局。更引起笔者注意的是,重庆作为山城,长江、嘉陵江两江环抱,路网结构却是比较明显的“环形+放射”结构,“三环十一射多联线” 的路网结构(图1)和作为平原城市代表的成都路网结构(图2)没什么区别。放眼国内,主要大城市基本都是这样的环放路网①注释:① 除了个别大城市受地形、行政区边界限制,环放结构并不明显外,这几乎是一个普遍现象。。

图1 重庆市主城区路网结构(资料来源:《重庆市总体规划(2005-2020)》)

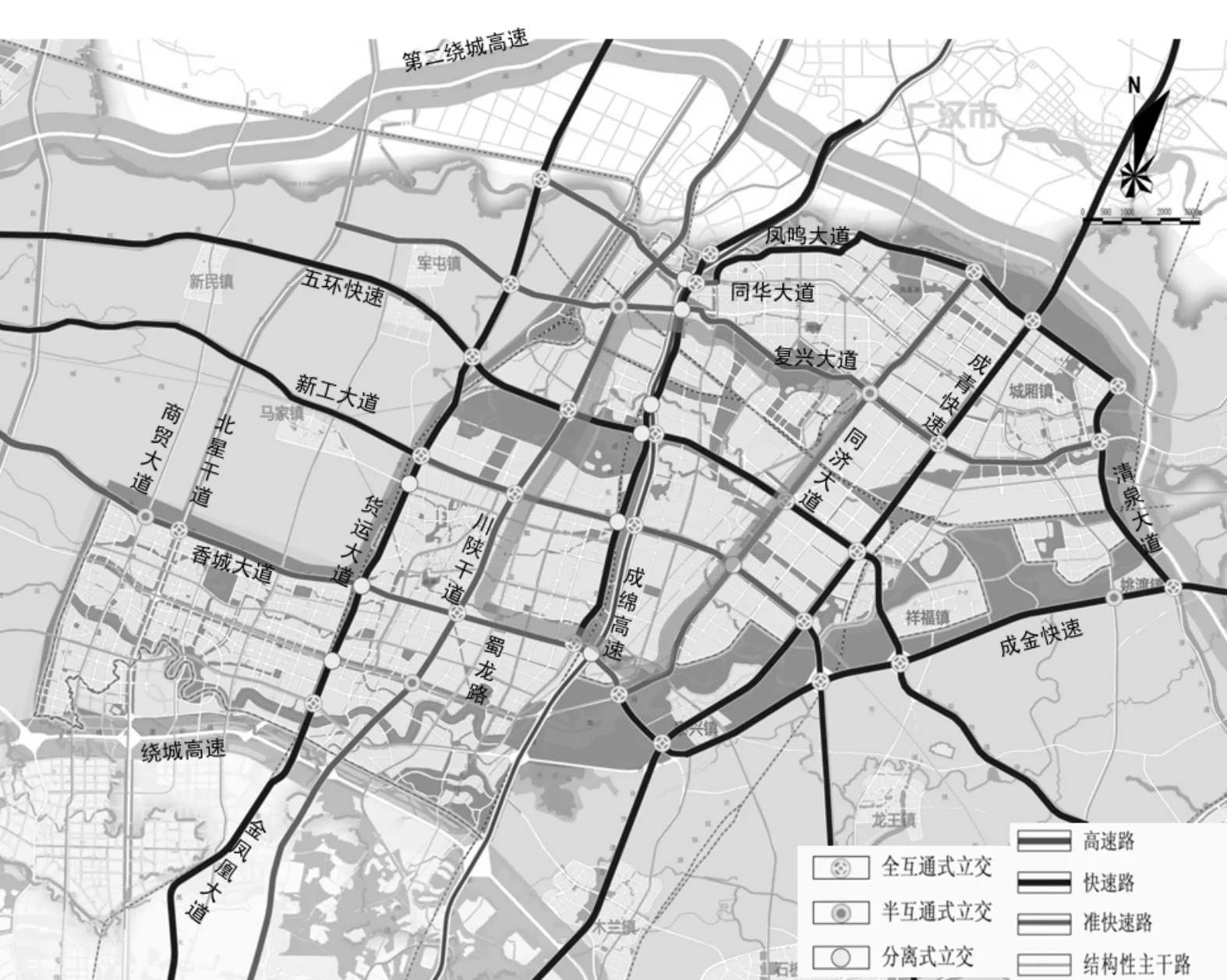

图2 成都市中心区路网结构(资料来源:《成都市城市总体规划(2011-2020)》)

除了大城市,再看看中等城市。2014年,笔者参与了泸州市高新区概念性规划的编制。泸州市区本身已被成渝环线、隆纳、成遵高速包围,而在位于长江南岸的高新区规划方案中,前期讨论最多的就是泸州二环路横穿高新区对于高新区发展的影响问题。泸州虽然没有特意提出一环路概念,但大部分专业人士认为,沱江三桥到沱江一桥的城市主干道形成的闭合通道就是一环路(图3)。

图3 泸州市路网结构(资料来源:在《泸州市城市总体规划》远景用地布局图基础上绘制)

小城市情况又是怎样呢?2014年中笔者陆续参加了四川省住建厅组织的对一系列县城总体规划的重新审视,在这些县城规划方案中环放结构也是十分普遍。除了在老县城基础上的拓展以外,通过环路把县城周边的工业园区、居住组团串联起来,也是比较常见的规划手法。

成都中心城周边的卫星城也特别喜欢搞环放结构。近期,成都周边的6个卫星城规划都获得了批复。这些卫星城首要解决的是和中心城区的联系问题,但现实的情况是很多卫星城的规划布局中都在构建自己的环放结构(图4、图5)。

图4 新津卫星城通过环机场交通联系各个组团(资料来源:《新津县城市总体规划(2014-2030年)》)

图5 新青卫星城通过内部快速环路整合新都、青白江城区(资料来源:《新都区、青白江区城市总体规划(2014-2030)》)

最后再看一下小城镇。一般而言,随着城镇规模的扩大,为避免小城镇夹道发展,国内小城镇规划都要首先解决过境道路与城镇之间的相互关系,均采用过境交通绕出去、原有过境道路城镇段作为城镇内部交通道路的方法,小城镇就在半环状过境道路的一侧发展。但随着城镇规模的进一步扩大,就有可能逐步转向环放结构。

可以说,环放路网结构几乎成了国内目前绝大部分城市规划用地方案的选择。路网是城市各功能之间的联系通道,而路网结构和城市结构之间的关系非常密切。因此,有必要对“环形+放射”路网结构涉及的相关问题进行一些研究。

2 什么叫“环形+放射”路网

什么叫“环形+放射”路网?

“环形+放射”结构实际上很早就出现在城市规划中,无论是维特鲁威的理想城市,还是霍华德的田园城市,都可以发现“环形+放射”结构的影子。在西方的城市建设中,环形放射式道路网多见于欧洲以广场为中心组织道路规划的城市,世界名城巴黎就是一座典型的环放路网结构的城市(图6)。

图6 巴黎路网结构(资料来源:google地图)

而在我国当代的城市建设中,环放路网结构也比较常见。国内的环放结构一般由城市中心区逐步向外发展、由中心区向四周引出的放射性道路逐步演变过来的。在放射道路的基础上,为减少市中心的交通流量和缩短运输距离,在放射式道路网中加入一条或几条环形道路,便形成了环形放射道路网。还有一个重要因素是城墙。中国传统城市都被城墙、护城河环绕,在城墙或护城河基础上形成的环城路往往成为城市路网结构的重要组成部分(图7)。另外,前文提到的过境交通外绕也是形成环放结构的原因之一。

图7 西安规划路网(资料来源:《西安市城市总体规划(2008-2020)》)

针对某个具体的城市,人们可以说环路和放射路的建设时间顺序,但就道路网形成的逻辑来说,很难说放射路和环路谁先谁后。

要把握环形放射式路网的特点,必须充分考虑环形道路和放射道路的各自的特点。放射性道路在加强了市郊联系的同时,也将城市外围交通引入了城市中心区域;而环形道路在加强城区以外地区相互之间联系的同时,有可能引起城市沿环路的发展。环线道路与射线道路应该互相配合,环线道路要起到保护中心区不被过境交通穿越的功能,必须提高环线道路的等级以形成交通功能比较强的环路系统,射线道路也要实现中心区和外围的快速联系。环形放射式路网本身就要处理好环形和放射道路的之间的平衡关系。

单纯从路网形态角度很难进行路网结构判定。环放路网的判定或者形成,实际上和城市结构是密切相关的。所谓环形,并不是要求一定要环路或者近似环形的,放射路也不要求都要从城市中心出发均衡联系各个方向。北京的二环路从形态上看实际更像方格路网的一部分,现实中是一条重要的城市环路。北京在方格网形态形成了明显的环放结构(图8)。

图8 北京的环路结构(资料来源:《北京市城市总体规划(2004-2020)》)

真正意义上的环放路网结构,在于在环放路网形态的基础上,城市结构特别是功能形成了一种“中心+边缘”的关系,同时这种关系又反作用到城市交通上,形成明显的环状交通和放射交通。

3 “环形+放射”路网的优缺点分析

“环形+放射”路网在国内的大量采用,是不是因为这种路网有什么先天的优势,比较适应于快速发展的中国城市呢?因此,接下来讨论“环形+放射”路网的优缺点。谈到“环形+放射”路网的优缺点,笔者曾经将这个问题作为一道招聘的开放式考题,在北京校园招聘时针对交通专业同学使用。结合大家答案和相关文献资料,环放路网的优缺点总结如表1所示。

表1 环放路网优缺点

表1中优缺点分析基本涵盖了对环放路网的各种总结。仔细对上述优缺点进行梳理,可以发现主要有几方面的问题:

首先,上述优缺点并不是一个空间层次的问题。有一些缺点,比如说环放路网带来的交叉口问题、街区形状不规则问题,主要存在于较小的空间尺度,而本文主要研究城市尺度的环放结构问题。至于公交可达性高或者换乘次数多的问题,与城市尺度的路网的关联度并不大。

另外有些优点、缺点很难截然划分,两者是相互转化的,很难说某个优点或缺点是绝对的。比如环放结构带来的外围区域联系问题,如果两者之间有环路,联系实际上是非常便捷的,但是这种联系同时会带来走廊之间的填充,演化为用地的扩张。由于放射式道路网有利于市中心的对外联系,加上环道便克服了各分区之间联系不便的缺点,但会使大量的人流、物流引入市中心,造成市中心的交通拥堵现象。环形道路网便于相邻端点之间的联系,避免了大量的物流、人流在市中心的拥挤现象,但又带来交通绕行的问题。另外,有些问题并不是环放路网结构的问题,而是具体的放射路、环路设置合理与否的问题。

尽管对于环放路网优缺点争论存在,一般认为环放路网非直线系数小、可达性高,这种形式对于大城市和特大城市在组织交通上还是比较适宜的。因此,不光我国,国外的大城市,如莫斯科、巴黎、伦敦、柏林、东京的道路网都采用此种形式。

由于路网结构和城市结构密切相关,对于一种路网结构,简单的谈论优点或缺点,或者说利大于弊、弊大于利都是不恰当的,有很多问题实际上是城市空间结构带来的。因此,关注的焦点实际上更多的应该是路网与城市空间结构的结合。

4 对于环放路网本身的分析

环放路网作为一种路网结构,无所谓好与坏。但是环放路网本身的规划设计还是有一些需要注意的问题。

放射路网本身有强化中心和疏解中心的双重作用,环形路网本身也有保护中心和隔离中心的双重作用,关键在于环路作用和放射路作用的相互平衡。

放射路在疏解中心交通压力的同时,也将大量交通引入中心地区,因此必须设置环路截留由边缘到中心的交通。环路的主要功能是解决城市的通过交通,让路过城市的车辆或从城市的一面到另一面的车辆较快地绕城而过,从而避开市中心。但是,环路表面上提高了某一方向路面的车速,但从整体效率上看却是在浪费资源和时间。走一个圆的半弧比走圆的直径要多出1.5倍的路程,而走方形的边就要多出两倍。如:原来从A地到B地,可能只需要走直线就行了,但现在从环线上绕一下,就可能使原来的3 km路程增加到现在的5 km,从而产生2 km的无效运行。交通效率的低下使得尽管交通量很大,但有效的交通量却并不大,而且车辆的汽油大量耗费在无效功上,既浪费了大量能源,也污染了环境②② 西南交通大学的杜进有等研究表明,城市群环路所服务的对象主要是夹角小于90°的OD对。。

贾文毓也曾通过对国内16座城市环路的分析,认为中国城市环路之间的间距和黄金分割数存在一定关系。但是这项研究只是纯粹的图形测算分析,缺乏进一步的机理研究,只能作为参考。

除了环路和放射路的关系问题,还应注重其他等级道路与环放系统的衔接。现在的情况是,一条条环城路就像一堵堵围墙围住了城市,像一条条绳索捆住了城市。其原因一方面就在于环路和放射路的转换没有处理好,另一方面环路与其他道路系统的衔接没处理,不能只考虑环路的封闭。还有一点值得注意,环路有它特定的功能,如果将通过交通作为某条环路的功能,到达交通就要控制,这对环路两侧的土地利用也就提出了要求。我们要尽量避免在旧城设置快速路环路,城市的内环要考虑容纳城市的中心区(旧城),同时留有一定发展空间。

环放路网中环形路和放射路的设置问题,笔者将作为下一步的研究重点,本文不作重点讨论。

5 为什么中国城市喜欢环放结构

尽管欧洲很多大城市采用了环放结构,但打开北美地区城市的地图,却很难在大尺度层面概括所谓的路网结构,城市地区的道路骨架布局相对自由,这些路网系统同样造就了一座座伟大的现代城市。

为什么中国当代城市如此喜欢环放结构呢?其实,这才是本文很想回答的一个问题。

前文提到,路网契合于城市结构,环放路网契合于单中心结构。这里的单中心和现在很多城市提的多中心结构并不矛盾,多中心实际上也是有等级的。中国城市喜欢环放结构,还不如说中国城市喜欢单中心结构。为什么呢?

毛寿龙教授在2014年城市规划年会的主题发言谈到不同的城市治理模式。以权力为基础的城市治理和以市场为基础的城市治理,在很多问题上具有截然不同的问题界定和政策选择。中国的城市都有喜欢带一点“首”的特性,国家有首都,省有首府,地区有首市,县有首镇(即城关镇)。因此,中国各级城市封闭性的权力结构,除了自身的单中心特点之外,还受到上级区域性政府单中心权力的结构的约束,也受到散在的大数量民众的约束。在这样的结构中,市场化的选择往往让位于上级权力和散在的大多数量民众的要求。其结果是向上级让步,向本地散在的民众让步,非市场化让位给高度管制,从而从权力性开放走向权力性封闭城市。

现实的地理空间都是政治、经济、社会的投影。中国的自上而下的城市治理体制带来相应的城镇空间体系结构。任何一座城市(镇),作为全国城市体系结构中的一个节点,实际上处于一种“中心—边缘”结构中,必然倾向于选择环放路网。因为,环放路网结构是一种有中心的均衡结构。一方面要加强与上位城市的联系(处于上位城市的放射路上),通过环路,联系同等级城市;另一方面,着力构建以自己为中心的环放路网,以利于向下辐射。除非实现新的城市治理结构。西欧各国,传统上的治理结构也是自上而下,因此环放路网也成为了他们的选择。

城市治理的逻辑实际上也和传统城市形态密切相关。“筑城以卫君,筑郭以卫民”,城墙是中国传统城市形态的重要特征。城墙之内,中心、街巷方格路网和城墙一起,构成了中国传统城市的基础。中国传统城市实际上具有一种分形结构,传统城市实际上是由层层嵌套的“墙”构成,将内部结构掩藏其中。这种嵌套结构,同时也是有节奏的阴阳交替,每层空间与邻层均有不同的解读,具有交替的互补性。城墙之内是坊墙,坊墙之内是庭院的院墙。“墙”提供了对中间空间的聚焦,而在城墙之外,万里长城护卫着更大的区域。

随着新中国的建立,各地都忙着拆除城墙,城墙没了,取而代之的便是环路。在中国文化中,环路就是过去的城墙,通过环放结构,中国城市将更大范围的城镇、乡村纳入自己的管理范围。

6 环放路网建设面临的一些问题

中国城市采用环放路网有其自身的逻辑,对于具体城市环放路网的数理分析,笔者将在下一步进行。但近期一些环放路网的规划也存在一些值得商榷的地方。

一是环放路网区域化。环状路网向外扩展,已突破城市尺度,转向区域尺度。如成都第二绕城高速长度223 km,串联12座城市;即将动工的第三绕城高速已达438 km,整圈绕行时间约需4 h;遂资眉、绵遂以及三绕的西半环已组成更大的环路,长度约750 km,整圈绕行时间大致需要7 h,环内面积已达4×104km2。北京也同样如此,六环长度187 km。最近要打通的北京大外环高速公路,亦称北京七环、首都地区环线高速,中国国家高速公路网编号为G95,途径河北省的张家口、涿州、廊坊、承德,以及北京市的大兴区、通州区和平谷区等地,线路全长940 km,由密涿高速(含廊涿高速)、张涿高速、张承高速、承平高速组成。其中北京市境内包括密云至涿州高速北京段、承德至平谷高速北京段长约90 km,河北境内约850 km,整圈绕行时间大致需要9 h。上述环线只是京津冀区域交通一体化规划中的“二环”中的内环。京冀两地联手达成加快推进北京大外环高速公路建设战略共识后,全长约940 km的北京大外环高速公路将于2016年全线建成通车,届时河北省有多达11条高速公路直达北京(表2)。

表2 成都市、北京市绕城高速一览表

区域化的环放路网主要承担特大中心城市的周边城市的相互联系以及截留放射路网交通的作用。但在数万平方公里的区域尺度,周边城市的交通联系路径应主要考虑区域的整体空间结构,而环状结构往往会肢解规划的区域空间结构,造成区域化的“摊大饼”(图9、图10)。其次,区域化的“环状”路网会造成环路周边的均质化发展格局,把一些需要保护的生态地区纳入发展通道。例如,成都的西部龙门山前地区,属于都江堰精华灌区,是需要重点保护的耕地,但“三绕”的贯通为这些地区的发展创造了条件;同时区域化的环状路网也进一步强化和固化了成都在四川省的交通枢纽与中心地位,并不利于四川省“多点多极”战略的实施。北京的西部和北部也是生态条件较好的地区,但大外环的贯通也给予了这些地区与东部同样的发展机遇。故在区域尺度,交通发展应考虑区域的空间结构,避免区域化的“摊大饼”。最后,区域化环状路网的实施建设通常具有超前性,串联的城市间尚无充足的交通需求,这种提前投资造成了一定的浪费。

图9 成都市周边地区环形高速示意(资料来源:成都向上论坛)

图10 北京市周边地区环形高速示意(资料来源:百度百科)

二是环放路网乡镇化。一些乡镇地区也参照城市的模式,通过环状道路把周边交通进行截留,并随着与周边城镇和农村放射状路网的增加,逐步也形成了小的“环放”路网格局。乡镇“环放”路网结构,事实上也是各级城镇均试图成为周边地区中心的观念的体现。乡镇“环放”路网的规划建设也带来一些问题:(1)一些规模较小乡镇仍是马路经济,尚没有必要通过环路截留交通,过早的环路建设会造成乡镇被边缘化和空心化;(2)环放路网造成乡镇地区与周边自然环境的割裂,不能形成相生相融的城乡形态;(3)快速交通环线也限制了乡镇自身的发展。

7 结束语

本文对环放路网结构进行了讨论,但讨论环放结构不如讨论城市治理结构,现在的环放路网结构是适应于现在中国的城市治理结构。如果未来基于市场模型的城市治理结构得以建立,一个个城市作为独立的主体参与到市场之中,这才是真正意义上的“独立城市”,环放结构就不再是中国几乎唯一的选择。

[1] 祝江力.成都市城市道路网体系构架探讨[J].成都规划,2008(1).

[2] 贾文毓.中国城市环线道路间距模型与案例[J].地理学报,2007,62(6).

[3] 杜进有,谢纹莉.城市群环路的双目标规划模型[J].西南交通大学学报,2006,41(1).

[4] 杨吾扬,梁进社.高等经济地理学[M].北京大学出版社,2000.

[5] Serge Salat.城市与形态——关于可持续城市化的研究[M].中国建筑工业出版社,2012.

李磊,男,硕士,高级工程师,注册规划师;唐鹏(1981~),男,硕士,高级工程师,注册规划师。

TU984.11+1

A

[定稿日期]2015-08-27