要素市场扭曲对企业家才能配置的影响研究——基于动态面板系统GMM的研究方法

2015-03-10刘文革

姚 瑶,刘文革

(浙江工商大学 经济学院,杭州 310018)

要素市场扭曲对企业家才能配置的影响研究——基于动态面板系统GMM的研究方法

姚瑶,刘文革

(浙江工商大学 经济学院,杭州 310018)

摘要:转型经济下的中国,要素市场扭曲的制度结构可影响企业家才能的配置。企业家将要素扭曲租金转化为出口优势的“寻租”动机直接制约了企业家才能的发挥。本文研究发现,要素市场扭曲在短期内可能会“倒逼”企业家将“要素租”转化为“集聚租”,实现专业化分工的深化;然而长期内,要素市场扭曲却会制约企业家将“要素租”转化为“创新租”,从而影响企业家持续的自主创新。研究表明,加快要素市场的市场化进程和实现有效的政府治理有助于企业家才能的正向配置,并可进一步促进我国在国际分工中实现动态比较优势的增进。

关键词:要素市场扭曲;企业家才能配置;比较优势

一、 引言

改革开放三十多年来,中国取得了举世瞩目的经济增速和“出口奇迹”。截至2013年末,中国以4.16万亿美元的进出口总值跃居为世界第一大贸易国。然而,作为世界贸易大国和“制造业中心”,中国主要凭借丰裕的劳动力等初级生产要素参与全球价值链分工。世界贸易组织(WTO)和联合国贸发会议(UNCTAD)的最新调查报告显示,中国等发展中国家在国际价值链“微笑曲线”上处于加工、组装等低端生产、制造环节,与占据价值链研发、营销等高端环节的发达国家相比,中国从这种“两头在外”的生产和贸易模式中所获取的国际分工利润相当微薄*WTO(2011):《贸易模式和东亚的全球价值链:从货物贸易到服务贸易》;UNCTAD(2013):《全球价值链和发展:全球经济中的投资和增加值贸易》。。由于参与贸易所创造的国内增加值(value-added)较低,因此中国的贸易数据存在“出口虚高”的统计假象,参与国际分工的比较优势无法转化为现实中的比较利益。

实际上,中国企业特定的出口模式来源于中国国内特殊的制度结构。长期以来中国的“对外开放”是在“对内改革”这一渐进式的转型经济背景下实施的[1](Young,2000),地方政府往往采用人为压低关键生产要素价格的方式降低出口企业的生产成本,提升出口企业的国际竞争力,从而形成高出口和高经济增长的政绩[2](施炳展,2012)。政府对要素市场的配置、管制和定价的过多干预导致要素市场的市场化改革进程相对滞后于产品市场的市场化进程[3](黄益平,2009),从而形成中国特殊的制度结构。而要素流动障碍、要素价格刚性及要素价格差别化等因素构成了要素市场发展相对滞后的主要原因(Magee,1971)。要素市场扭曲的主要来源体现为以下几个方面。在劳动力要素方面,城乡二元分工格局和户籍制度的限制导致劳动力价值的“剪刀差”,使得劳动力市场供给存在严重的扭曲;在资本要素方面,由于中国存在金融抑制的典型特征,利率市场化改革、资本账户开放和金融体制改革的发展的相对滞后以及企业信贷的配给特征导致资本要素市场存在很大程度的扭曲;在土地要素方面,地方政府往往出于保证地方财政收入和招商引资的目的压低工业用地和商业用地价格,土地价格在租赁、转让和抵押过程中被人为扭曲;在中间品要素方面,技术、专利、知识产权等以无形资产为特征的生产要素的产权保护制度发展不完善,导致要素价格严重低估[4]*冼国明等(2013)将中间产品定义为能源、原材料、进口中间品等有形产品,而本文对中间品的定义主要参见卡森(1976),即中间产品包含技术、专利、管理技能、品牌、商标、市场技能以及市场信息等无形知识资产,这与后文采用的樊纲(2011)的要素市场化指标构建思路较为一致。以下同。。上述多种要素的扭曲和误置导致中国的大量出口企业更倾向于将国内要素扭曲的低成本优势转化为出口优势(张杰,2011),而企业自主创新的动力和能力进一步减弱[5-6]。近年来随着中国企业所赖以生存的低廉的“人口红利”“资源红利”“环境红利”等要素红利的逐步衰减,企业的出口优势愈加难以为继。

然而,多数学者在关注要素市场扭曲的制度结构激发中国企业出口这一“特征化事实”的同时,并未深入考察影响企业出口行为的内部动力源机制。无疑,企业家是转型经济下的中国所存在的一类具有主动性和能动性特征的人力资本,是企业出口和创新的决策主体[7](张小蒂,2011)。在要素市场扭曲的制度背景下,企业家才能的配置呈现独特的“两面性”特征。一方面,企业家出于“寻租”动机,将要素扭曲租金的低成本优势转化为出口优势;而另一方面,企业家出于“逐利”动机,可通过其对于“一揽子要素”资源的优化配置实现专业化分工的深化,有效分摊生产过程中稀缺要素的高成本,规避研发风险实现技术创新。然而,企业家才能的异质性特性及其潜在的广阔的拓展前景却并未得到学界充分的重视。企业家才能的正向配置有利于将中国参与出口的比较优势转化为现实中的比较利益。基于上述事实,本文以企业家才能为研究对象,从经验证据上论证要素市场扭曲的制度结构对企业家才能配置的可能影响,探寻中国企业实现产业转型升级并进一步获取国际分工利益的可行路径。

二、 相关文献回顾

企业家才能(Entrepreneurship)由经济学家康替龙于1732年首次提出,泛指一切有创新精神和承担创业风险的精英人才及其才能,被认为是继土地、劳动和资本之后的第四类生产要素(萨伊,1857)。奈特认为企业家才能主要体现为承担并减少市场过程中的不确定性(Knight,1921)。现代企业家理论的推进和发展主要来自德国学派的熊彼特和奥地利学派的科兹纳的贡献。熊彼特强调企业家才能的本质是“创造性的破坏”[8](Schumpeter,1934)。企业家通过对“生产要素的重新组合”实现“创新”,即“建立一种新的生产函数”。这种“新组合”主要包括五种形式:(1)采用新产品;(2)引进新技术;(3)开辟新市场:(4)控制原材料的新供应来源;(5)实现企业的新组织形式等等。由于创新过程是一种动态替代竞争过程,因此熊彼特意义上的企业家被视为市场均衡的“打破者”。而奥地利学派的主要代表人物科兹纳的观点则与之相反,认为企业家作为市场主体能够促进市场均衡的自动实现。科兹纳认为企业家具有对市场信息的特殊而持续的“警觉性”,他们可以了解市场信息并修正其自身决策[9](Kirzner,1973)。企业家可以认识并发现市场机会,使得市场机制触发自动的调整机制,最终实现零经济利润的市场均衡。因此科兹纳意义上的企业家被视为市场机会的“套利者”。

鲍莫尔(Baumol,1990)认为企业家特质是人类行为的普遍特征[10]。他认为企业家是具备“有限理性”的,决定企业家才能的关键是其特定的形成路径。他在熊彼特的“创新型”企业家和科兹纳的“套利型”企业家的基础上进一步将企业家才能的配置分为“生产型”活动和“非生产型”活动两种。其中“生产型”活动指企业家在指导生产过程中产生熊彼特意义的创新与技术进步。而“非生产型”活动则表明企业家在生产活动之外可能通过寻租等投机行为实现财富的再分配,从而降低经济增长绩效。可见,在企业家与市场均衡的博弈过程中,企业家既有可能成为积极的“逐利者”,又有可能成为消极的“寻租者”。而影响企业家实现创新或寻租间配置的主要因素是企业家所处的制度结构。良好的制度结构会促使企业家实现生产型活动的配置,并提升企业家的相对报酬结构。而不完善的制度结构可能会抑制企业家的创新努力,降低其生产型活动的配置,进行非生产型活动的配置。Murphy等(1991)通过对转型经济体的研究发现,不少企业家往往出于寻求税收优惠、产权保护的目的而成为“寻租者”而非“生产者”。长期以往,寻租活动创造了负外部性,减少了投资的边际生产率,并导致经济发展“锁定”于停滞发展的稳态均衡(Acemoglu,1994,2006)[11-12]。新近发展的企业家理论的相关文献集中于对鲍莫尔理论进行进一步的经验论证。Sobel(2008)利用美国48个州的面板数据考察经济、政治和法律环境的制度质量对企业家生产率的影响程度。他以人均风险资本投资、人均专利和自我雇佣率来衡量生产型企业家才能,以各州游说组织数量来衡量非生产型企业家才能,结果发现,制度质量得分与企业家生产率水平呈现明显的正相关关系[13]。Aidis和Estrin(2007,2010)利用47个国家的跨国面板数据,采用Global Entrepreneurship Monitor数据库的企业家才能数据测度腐败指数、产权保护、政府治理程度、税收制度等制度质量对企业家才能的影响。结果发现腐败程度越大,政府规模越大,企业家才能的发挥受到越多的限制。而实际上,企业家才能与其所处的制度结构存在着互动关系。制度结构可能影响企业家才能实现不同方向的配置,而企业家才能本身也可能重塑或改造制度结构。企业家可能遵守制度规则,逃避制度规则甚至直接转变制度规则(Henrekson&Sanandaji,2010;Parker,2004)。一系列文献(Welter,2011;Minniti,2008;Holder,2009)研究表明,企业家往往可能通过政治游说和集体行动而成为“政治型企业家”,实现降低企业的市场准入门槛和减少竞争程度的目的,企业家自身也成为“政治联合体”。由此可见,制度结构和企业家才能存在着共生互动的相互联系,制度结构实际上内生于企业家才能。

而对正处于转型经济下的中国而言,不完善的制度结构导致企业家才能的发挥往往受到某种程度的抑制和阻滞,并使其长期处于“隐性”和“半隐性”的状态。当前不少具备创新才能的企业家也往往为寻求政策优惠和较低市场准入门槛而实行政治游说。而对当前制度结构的依赖和适应成为企业家的“游戏规则”,这不仅制约了企业家才能的积极发挥,造成了生产的低效率,而且影响了中国潜在的生产率增长。而对于出口企业而言,企业家的寻租行为进一步体现为对于扭曲的低成本要素的追求,这种低要素导向型的出口模式不仅导致我国的出口利益受损,而且不利于现实中比较利益的获取。

三、 指标测度

(一) 基于要素市场化程度的制度结构

为考察基于省际层面的中国各地区制度结构的差异,本文以樊纲等(2011)中国各地区市场化指数作为制度结构的测度指标。考虑到中国各地区要素市场化发展相对滞后,故首先考察以要素市场化进程为表征的制度结构对企业家才能的影响。其中,要素市场化指数包括金融业市场化程度、引进外资程度、劳动力流动性程度和科技成果市场化程度等四个方面*具体参见樊纲、王小鲁、朱恒鹏:《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告》,经济科学出版社2011年版。。其中,金融业市场化和引进外资程度的提高表明资本要素市场化的发展,劳动力流动性的提高表明国内市场分割程度的降低和户籍体制改革的深化等制度变革促使劳动力要素市场化的发展,而科技成果市场化程度加强则表明知识产权等中间品要素市场的发展。由于在中国企业家精神的发挥以民营企业家的表现尤为显著,故以民营工业企业家丰度(以万人拥有的民营工业企业数来衡量)来衡量企业家才能。表1是各地区要素市场化程度各指数与企业家才能的斯皮尔曼和成对相关检验结果。结果显示,要素总体市场化程度以及表征资本、劳动力、中间品的各项要素市场化指标与企业家才能的相关关系均为正向显著,表明劳动力、资本和中间品要素市场的发展能促进企业家才能得到充分发挥;反之,要素市场的扭曲则可能阻碍企业家精神的进一步释放。

表1 要素市场化程度与企业家才能的相关检验结果(2009)

注:spearman和pairwise分别表示斯皮尔曼相关性检验和成对相关检验。其中,***表示在1%的显著性水平上显著,**表示在5%的显著性水平上显著。

而由于中国各地区要素市场化进程滞后于产品市场化进程,张杰(2011)进一步估算了中国各地区要素市场扭曲的程度。主要采用(各省区产品市场化进程指数-要素市场化进程指数)/产品市场化进程指数以及(各省区总体市场化进程指数-要素市场化进程指数)/总体市场化进程指数两种方式来测度。该测度指标直接估算了各地区的要素市场扭曲程度,有效避免了间接度量过程中可能出现的数据失真,故本文借鉴上述方法,以要素市场化进程滞后于总体市场化进程的程度作为进一步测度企业家所处制度结构的衡量指标。

(二) 基于企业家才能配置的测度

转型经济的背景下,制度结构的差异影响企业家由非生产型的“寻租”行为向生产型的“逐利”行为的转化和配置,而良好的制度结构有利于实现企业家潜能的激活和重塑。企业家才能的正向配置即生产型的“逐利”行为主要体现为:一方面,通过“一揽子要素”的优化配置提升劳动生产率,实现专业化分工的深化;另一方面,通过技术创新的规模报酬递增效应,促进“创新协同效应”的形成,实现品牌创新与自主创新能力的提升。可见,企业家才能的正向配置表现为企业家通过寻求经济租“重组”生产要素并建立“新的生产函数”。基于此,笔者分别以企业家促进分工深化的程度和企业家实现创新的程度作为企业家才能正向配置的测量指标。具体测算方法为以各地区企业家区位熵指数作为衡量企业家专业化分工能力的指标,以各地区企业家的广义自主创新能力作为衡量企业家创新才能的衡量指标。由此进一步从经验证据上考察并估算要素市场扭曲程度的制度结构对企业家才能配置的影响。

四、 模型设定与结果分析

(一) 要素市场扭曲对企业家实现分工深化的影响

本文模型设定将企业家才能作为被解释变量,要素市场扭曲的制度结构及其他影响企业家才能发挥的特定因素作为解释变量。考虑到制度结构和企业家才能两者间存在内生性的“逆向因果”(reverse causality)联系,故采用构建系统GMM模型(SYS-GMM)来克服上述因素的影响。根据Arellano和Bond(1995),Blundell和Bond(1998),系统GMM的估计方法主要分为两个步骤:首先,对将要估计的方程进行一阶差分变换以消除地区固定效应,然后将滞后变量作为差分方程中相应内生变量的工具变量估计差分方程,由此得到一阶差分广义矩估计量(即DIF-GMM);其次,为了克服差分广义矩阵估计量容易受弱工具变量和小样本偏误的影响,在上述基础上进一步使用水平方程的矩条件,将滞后变量的一阶差分作为水平方程中相应水平变量的工具变量。即在估算过程中同时利用水平方程和差分方程的信息。具体以被解释变量的滞后一期作为估计方程的解释变量,其他解释变量作滞后二期处理。[14-15]基准回归方程如下:

EISi,t=α0+α1×EISi,t-1+α2×FACTORi,t-2+β×Zi,t-2+ηt+μt+νi,t

(1)

其中:控制变量Zi,t-2的集合为:

Zi,t-2=β1×TFPi,t-2+β2×KOLi,t-2+β3×EXi,t-2+β4×GOVi,t-2

(2)

EISi,t表示用民营工业企业家区位熵度量的省份i第t年的企业家才能,表示该地区企业家才能的发挥可促进专业化分工深化及地理集聚。EISi,t-1表示被解释变量的一阶滞后项,FACTORi,t-2表示要素扭曲程度,以各地区要素市场化程度滞后于总体市场化程度的差距比值来表示。Zi,t-2表示其他影响企业家才能的解释变量集的二阶滞后项。ηt表示省份固定效应,μt表示年份效应,νi,t是误差项。各变量具体计算方法见表2。数据采用我国2000—2009年间的省际面板数据*西藏自治区和重庆市存在个别年份的数据缺漏,故从总样本中剔除,实际估算地区为29个。由于市场化指数的数据最新更新到2009年,故笔者的研究范围为2000—2009年。上述数据结构为“大N小T”结构,采用系统GMM来统计估计较为有效(Arellano and Bond,1995)。。数据来源于历年的《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国知识产权年鉴》。

表2 变量名称及定义

(续表)

注:①资本存量的永续盘存法核算方式请参照张军(2004)的做法,其中基期为1978年,折旧率δ取5%。

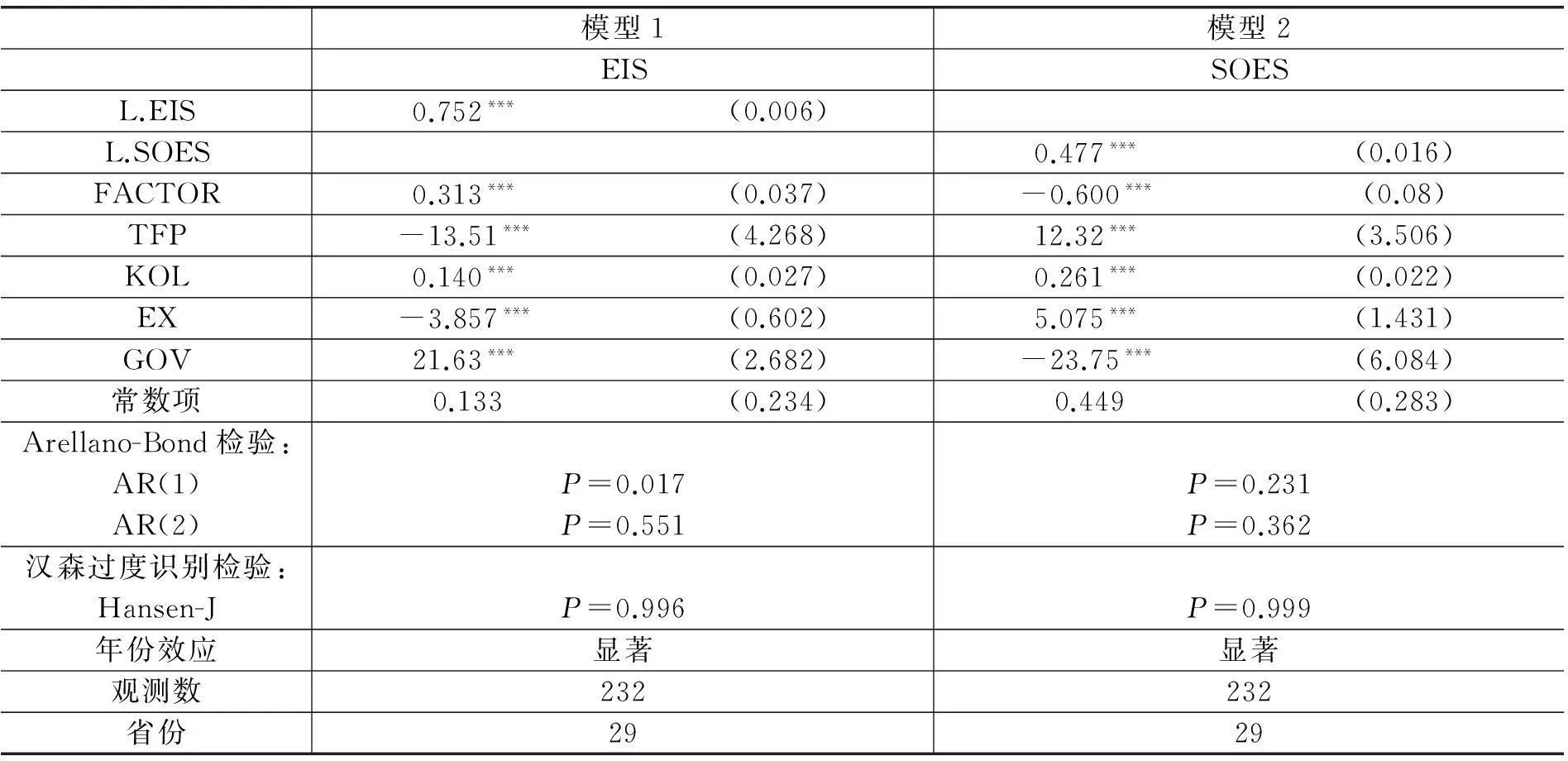

其中,在解释变量集中,年份效应是严格外生变量;被解释变量的一阶滞后项、要素市场扭曲程度、全要素生产率、资本密集度、出口占比和地方政府干预程度作为内生变量。在回归模型中进一步运用collapse技术来降低工具变量个数,以减少工具变量过多而引起的弱工具变量问题所可能导致的估计偏误。根据Arellano和Bond(1991)提示,通过蒙特卡洛模拟表明采用两步估计法(two-step)比采用一步估计法(one-step)在模型筛选方面更为有效,故本文采用两步估计法进行估计[16]。考虑到不同所有制下企业家才能的特征差异,以模型1和模型2分别表示以民营企业家才能和国有企业家才能为被解释变量的回归模型。表3是要素市场扭曲影响企业家实现专业化分工的分样本系统GMM估计结果。

表3 要素市场扭曲影响企业家实现分工深化的SYS-GMM估计结果

注:模型1和模型2分别是以民营企业家才能和国有企业家才能为被解释变量的估计模型。其中,被解释变量的一阶及以上滞后项,解释变量的二阶及以上滞后项为差分方程的工具变量,被解释变量的一阶滞后项和解释变量的二阶滞后项的差分项为水平方程的工具变量。***,**和*分别表示在1%,5%和10%的显著性水平上显著。括号内数值代表t值的标准误。

回归结果显示,要素扭曲程度对不同所有制类别的企业家才能影响有着显著差异。模型1各项解释变量统计特征均非常显著,并且分别通过了差分方程残差的序列相关的AR检验和工具变量过度识别的Hansen-J检验等模型设定检验。从各项解释变量的回归系数来看,要素市场扭曲对民营企业家才能呈现显著稳定的正向关系,表明要素市场扭曲的制度结构反而促进了民营企业家实现专业化分工的深化。这个结果是较为合理的。作为市场主体,企业家善于发现和利用市场的“不均衡性”,从中获取商机、实现套利,即科兹纳意义上的企业家。在转型经济下的中国,不少企业家善于捕捉并利用要素市场扭曲这一“市场不均衡”的信息,适时利用“要素租”,从而实现企业内和企业间专业化分工的深化。一个典型的现象是近些年来在我国东部沿海这些民营企业家资源较为丰裕的地区存在着若干各具特色的“内生性”产业集群。这些内生性的产业集群以“弹性专业化”(flexible specialization)为主要特征[17]*“弹性专业化”来源于企业内部通过多功能的机器和适用能力强的劳动力实现多样性、专门化的集约式生产以及企业间的竞争基础上的分工合作。参见Piore and Sabel(1984)和Li Ke,etc.(2010)。。群内企业家通过地理上的生产集聚,实现技术、资源、管理、基础配套设施等诸多稀缺要素的共享和成本分摊,有效降低群内交易费用,更好的实现知识和技术外溢,从而促进生产力边际报酬的递增。通过内生性的产业集群,企业家积极地扩大稀缺要素的共享面,在某种程度上抵消了要素扭曲或误置带来的负面影响,并构成一定的“倒逼机制”,通过将“要素租”进一步转化为“集聚租”,实现专业化分工的深化。对比而言,这样的“倒逼机制”对于国有企业而言却并不存在。其原因在于国企和民企在内生状况和外部约束方面均有所差异。国企的政府关联程度较强,企业家往往“坐享其成”各种渠道的政策优惠,故其才能无法得到充分显现。而在要素市场扭曲的制度背景下,国企的企业家利用要素租金的激励也相对较小。

回归结果进一步显示全要素生产率TFP增长并未显著促进民营企业家实现分工深化。根据郑京海(2008)等基于中国各省区TFP增长的研究,TFP增长还可进一步分解为技术进步效应和效率进步效应[18]。其中,全要素生产率增长所产生的效率进步效应要比技术进步效应小得多。这意味着我国地区全要素生产率增长对于民营企业家实现分工深化的效率提升的“拉动效应”并不明显[19]*全要素生产率对企业家才能促进的技术进步效应将在后文进一步详细证明。而要素市场扭曲本身也会导致全要素生产率的降低(Hsieh and Klenow,2009)。。而资本密集度提升对民营企业家和国有企业家实现分工深化都有明显的积极影响。资本密集度提升表明随着参与分工的人均资本存量的增加,制造业的要素密集度逐渐由低附加值的劳动密集型向高附加值的资本、技术密集型“逆转”,产业结构进一步转型升级,企业生产效率和盈利能力获得显著提升。此外,回归结果显示出口并未促进民营企业家才能的积极发挥,甚至造成某种程度的“负向激励”效应。该结果与文献结论一致,即企业家可能将要素扭曲的租金进一步转化为出口优势。然而这样的出口优势尽管在短期内会带来企业利润增长,但从长期来看并不利于企业家才能的持续优化和拓展。当前我国的民营企业参与国际分工的形式主要以劳动密集型产品的加工和制造为主,民营企业家往往密集使用丰裕而廉价的要素资源,最终易陷入低成本要素竞争的“低端锁定”状态。同时,民营企业家出于寻求政策优惠的目的“参政议政”,进一步加强“政企关联”,成为某种意义上的政策“寻租者”。其非生产型活动的投入进一步影响企业生产效率的提升。对比而言,国有企业以资本、技术密集型商品或大宗商品出口为主,企业家寻求要素扭曲的低成本优势的激励也相对更小些,因此国有企业的出口利润可以更好地转化为企业家的经营回报。

此外结果也显示,地方政府财政支出有利于民营企业家实现专业化分工的深化。近年来中央政府出台的“非公三十六条”及地方政府促进民营经济发展的一系列政策表明,政府通过进一步放低民营企业的市场准入门槛,给予民营企业在资金、技术和资源获取上更多的政策优惠以及更为完善的产权保障,将有利于民营企业的持续发展和企业家才能的积极发挥。而对于国有企业而言,地方政府财政支出的增加则可能阻碍企业家才能的发挥。Shleifer和Vishny(1998)的研究表明,转型经济体中的政府很有可能扮演“支持之手”或“掠夺之手”[20]。显然,政企之间存在着“耦合共生”的利益关系。地方政府应逐步消解政策性歧视,对民营企业多伸“支持之手”,对国有企业应引入竞争机制,强化“无为之手”,避免“掠夺之手”,从而更好地发挥不同所有制下的企业家才能。

(二) 要素市场扭曲对企业家实现自主创新的影响

企业家才能的正向配置除了体现为促进专业化分工的深化,还体现为自主创新能力的提升。而企业家的创新才能不仅包涵狭义的技术创新,还应包涵熊彼特意义上的“要素整合创新”。企业家通过对资金流、技术流、人才流、信息流的糅合,实行生产要素的重新配置与组合。实际上,企业家创新亦可视为企业家寻求“经济租”的过程,这样的“创新租”有两种类型。一种为“李嘉图租金”,即企业家才能表现为实现专利和产权保护,并使其难以被模仿和复制的组织才能;另一种为“马歇尔租金”,即企业家才能表现为一定时期内构建品牌优势的组织才能*参见Henrekson Magnus: “Entrepreneurship and Institutions”, Comparative Labor Law and Policy Journal,2007(28),717-742.。故为衡量企业家基于要素重组的创新能力,笔者在以专利授权数为表征的狭义技术创新能力和以商标申请数为表征的品牌创新能力基础上构建企业家广义自主创新能力,具体计算方式见表2。在模型构建中分别以企业家的狭义技术创新、品牌创新和广义自主创新能力来衡量企业家的创新才能,并以之作为被解释变量,考察要素市场扭曲的制度结构与其他因素可能对企业家创新构成的影响。考虑到企业家创新具有时间上的“循环累积因果效应”,故将企业家创新变量的滞后一期纳入解释变量集,仍采用系统GMM估计方法进行估计。模型构建如下:

(3)

其中:控制变量Zi,t-2的集合为:

(4)

而ηt表示省份固定效应,μt表示年份效应,νi,t是误差项。表4是要素市场扭曲影响企业家自主创新的系统GMM估计结果。

表4 要素市场扭曲影响企业家实现自主创新的SYS-GMM估计结果

注:模型3、模型4和模型5分别是以企业家狭义技术创新、品牌创新和广义自主创新为表征的企业家才能为被解释变量的估计模型。其中,被解释变量的一阶及以上滞后项,解释变量的二阶及以上滞后项为差分方程的工具变量,被解释变量的一阶滞后项和解释变量的二阶滞后项的差分项为水平方程的工具变量。***,**和*分别表示在1%,5%和10%的显著性水平上显著。括号内数值代表t值的标准误。

表4是回归结果。模型3、模型4和模型5分别表示以企业家狭义技术创新、品牌创新和广义自主创新能力为被解释变量的回归模型。模型设定基本通过了差分方程残差的序列相关的AR检验和工具变量过度识别的Hansen-J检验,各项解释变量的统计意义均较为显著。从结果来看,要素市场扭曲阻碍企业家的创新激励,不仅影响企业家进行狭义技术创新,还影响企业家实现品牌创新及广义自主创新。具体而言:首先,要素市场扭曲的制度结构下存在知识产权等产权保护机制的缺位,这在很大程度上会抑制企业家的创新动力,产生创新的“逆向选择”。由于创新过程具有很强的技术外溢特征,不少具备创新意愿的企业因面临高额的研发成本、不确定的市场前景和创新成果被其他企业复制和“搭便车”的高风险,而无法将实验室创新成果有效转化为商业应用和商业利润。由于创新成本无法得到有效补偿,导致创新市场呈现劣币驱良币的“柠檬市场效应”。其次,要素市场扭曲的制度结构下存在着潜在的信息不对称和道德风险问题。信号发送机制和信息甄别机制的失灵导致企业家在减少研发投入的同时选择以模仿创新为主,以达到降低研发风险和节约研发成本的目的。而产品研发设计往往以有形商品的研发为主,以外观设计创新所占比重较大,真正的发明创新很少。再次,要素市场扭曲使得企业家在“逐利”和“寻租”的两难冲突之下被动选择资本、技术等稀缺要素节约型的生产模式。由于忽视了产业链价值高端的研发、设计、服务等环节,企业家无法有效地将“要素租”转化为“创新租”,更无法构建创新的垄断势力和品牌价值。久而久之创新过程易陷入低端循环的“囚徒困境”,自主创新绩效显著降低。

此外,全要素生产率TFP对企业家的狭义技术创新和广义自主创新的影响为正,并且统计意义显著。根据上文所述,中国全要素生产率增长以技术进步效应为主导。表明全要素生产率增长的技术进步效应有利于促进企业家自主创新。出口增长对企业家的狭义技术创新、品牌创新和广义自主创新的影响显著为负,表明多数企业并未从“出口中学”(learning-by-exporting)中获得技术外溢效应。出口企业参与加工贸易获取的“微利”无法转化为向价值链高端攀升的动力。结果还表明,政府的财政支出对于企业家创新的正向促进效应相当显著。主要原因在于:一方面,地方政府通过各种形式的资金支持、税收减免等措施缓解企业的融资约束,有助于企业更好地强化产业链上游的研发创新和产业链下游的市场创新,并通过两者的有效“互动”和“协同”提升广义自主创新绩效;另一方面,地方政府可通过知识产权保护等产权制度的逐步完善实现创新相关方利益边界的明晰化,充分激活企业家的创新潜能,形成创新的“正反馈机制”。

五、 结论

在中国要素市场扭曲这一独特的制度结构下,企业家才能的配置主要体现为生产型活动和非生产型活动两种。前者表现为积极的“逐利”动机,可促进产业内专业化分工的深化和企业自主创新的实现;后者表现为消极的“寻租”动机,通过将扭曲租金转化为出口优势,影响比较利益的进一步获取。本文基于经验证据的结果表明:短期内,要素市场扭曲可能会产生某种“倒逼机制”,促使企业家将“要素租”转化为“集聚租”,进而实现专业化分工的深化;长期来看,要素市场扭曲却会抑制企业家进行技术创新和品牌创新的动力和能力,“要素租”无法有效转化为“创新租”,从而制约企业自主创新能力的持续提升。

上述论证表明,企业家才能的配置、优化和拓展亟需市场化导向的制度改革和有效的政府治理。司马迁在《史记·货殖列传》中描述政府治理应是“其善者因之,其次利导之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。”显然,有效的政府治理在于因势利导。地方政府通过给予企业更多的资金支持、政策优惠以及更为完善的产权保障,可进一步释放和激活企业家的创新潜能,实现政企关系的“激励相容”;同时,地方政府应合理规制治理边界,减少对要素资源的配置权、定价权的过多干预,以市场供求决定要素价格。中央政府“十二五规划”强调,经济体制改革的核心是发挥市场在资源配置中的决定性作用。因此全面加快和推进要素市场的市场化进程,构建较为完善的制度结构有利于企业家才能的正向配置和内生性拓展;并可促进我国的经济发展模式从要素驱动向效率驱动、创新驱动转变,进而扭转我国企业在国际分工中的不利地位,实现动态比较利益的有效增进。

参考文献:

[1]YOUNG ALWYN. The Razor’s Edge: Distortions and Incremental Reform in People’s Republic of China[J]. Quarterly Journal of Economics,2000,115(4):1091-1135.

[2]施炳展,冼国民.要素价格扭曲与中国工业企业出口行为[J].中国工业经济,2012(2):47-56.

[3]黄益平.要素市场需引入自由市场机制[EB/OL].(2009-07-26)[2014-07-01].http://finance.ifeng.com/topic/cjdd/video/20090726/993603.shtml.

[4]冼国民,程娅昊.多种要素扭曲是否推动了中国企业出口?[J].经济理论与经济管理,2013(4):23-32.

[5]张杰,周晓艳,郑文平.要素市场扭曲是否激发了中国企业出口[J].世界经济,2011(8):134-160.

[6]张杰,周晓艳,李勇.要素市场扭曲抑制了中国企业R&D?[J].经济研究,2011(8):78-91.

[7]张小蒂,姚瑶.全球化中民营企业家人力资本对我国区域创新及全要素生产率的影响研究——基于东部九省市面板数据的经验分析[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2011(5):94-106.

[8]SCHUMPETER J. The Theory of Economic Development[M]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,1934.

[9]KIRZNER I. Competition and Entrepreneurship[M].Chicago: University of Chicago Press,1973.

[10]BAUMOL WILLIAM J. Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive[J]. The Journal of Political Economy,1990,98(5):893-921.

[11] MURPHY KEVIN M, SHLEIFER ANDREI, VISHNY ROBERT W. The Allocation of Talent: Implications for Growth[J]. The Quarterly Journal of Economics,1991,106(5):503-530.

[12]ACEMOUGLU DARON. Reward Structure and the Allocation of Talent[J].European Economic Review,1995,39(4):17-33.

[13]SOBEL RUSSELL S. Testing Baumol: Institutional Quality and the Productivity of Entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing,2008,23:641-655.

[14]ARELLANO M, O BOVER. Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error-components Models[J].Journal of Econometrics,1995,68:29-51.

[15]BLUNDELL R, S BOND. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J].Journal of Econometrics,1998,87:111-143.

[16]ARELLANO M, S BOND. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations[J]. Review of Economic Studies,1991,58(2):277-297.

[17]LI KE, CHU CHIHNING, HUNG DERFANG. Industrial Cluster, Network and Production Value Chain: A New Framework for Industrial Development Based on Specialization and Division of Labor[J]. Pacific Economic Review,2010,15(5):596-619.

[18]郑京海,胡鞍钢,ARNE BIGSTEN.中国的经济增长能否持续?——一个生产率视角[J].经济学(季刊),2008(10):777-808.

[19]HSIEH CHANG-TAI, PETER J KLENOW. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India.[J]. Quarterly Journal of Economics,2009,124(4):1403-1448.

[20]SHLEIFER A, VISHNY R W. The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures[M].Cambridge, Mass: Harvard University Press,1998.

(责任编辑何志刚)

An Analysis on Factor Market Distortion and Allocation of Entrepreneurial Talent Based on the Dynamic Panel SYS GMM Method

YAO Yao, LIU Wen-ge

(SchoolofEconomics,ZhejiangGongshangUniversity,Hangzhou310018,China)

Abstract:In China’s transitional economy, factor market distortion(FMD)may affect allocation of entrepreneurial talent. Entrepreneurs used to obtain the low-cost factor rental income and transform it into export advantage. It may constrain the entrepreneurship as a result. This article finds that in the short term, FMD may “force” entrepreneurs to transform the “factor rent” into “agglomeration rent” which can deepen the division of labor; while in the long term, FMD may constrain entrepreneurs to transform “factor rent” into “innovation rent”, thus affecting the further sustainable innovation. The result suggests that under the international division background, the speed-up of factor market marketing process and effective government regulation are not only beneficial for the positive allocation of entrepreneurial talent, but also can promote the dynamic comparative advantage development.

Key words:factor market distortion(FMD); allocation of entrepreneurial talent; comparative advantage

中图分类号:F425

文献标志码:A

文章编号:1009-1505(2015)01-0072-10

作者简介:姚瑶,女,浙江工商大学经济学院讲师,博士,主要从事区域经济与国际经济研究;刘文革,男,浙江工商大学经济学院教授,博士,主要从事制度经济与国际经济研究。

基金项目:国家社会科学基金项目(13BGJ004);浙江省哲学社会科学重点基地研究项目(13JDQY03YB)

收稿日期:2014-09-29