论婚后父母出资为子女购房的产权归属及离婚分割

2015-03-10康娜

康 娜

(山东大学 法学院,济南 250100)

论婚后父母出资为子女购房的产权归属及离婚分割

康娜

(山东大学 法学院,济南 250100)

摘要:有关婚后父母出资为子女购房的产权归属与离婚分割,目前的司法规定存在多重标准、逻辑混乱的现象。基于夫妻共享利益与“逐渐融合”的两大婚姻本质,本文提出:我国夫妻财产制度应将父母赠与子女的财产视为个人财产,而个人财产在离婚时按累进比例分与对方。如此规定既可保障父母财产不因子女离婚而受损,又能激励婚姻的长期性和稳定性,保护夫妻共享利益。

关键词:父母出资购房;赠与意图;产权归属;离婚分割

在房价飙升、离婚率不断升高的背景下,房产分割已成为夫妻离婚财产分割的核心问题。作为家庭主要财产,房产分割问题也是涉及民生的重大问题,直接影响人们的婚姻预期与婚姻行为,乃至家庭幸福与社会和谐。由于房屋的价值一般较高,父母出资为子女购房已成为中国的普遍现象。目前理论界对于父母出资的性质,房屋产权的归属及离婚时的分割仍有很大争议。《婚姻法》司法解释(三)对父母出资购房的规定,并未平息争论,反而激起更为复杂的新问题。出资赠与意图(赠与一方还是赠与双方)是否应与房产登记挂钩?全额出资与部分出资是否应该影响产权认定?一方父母出资或双方父母出资是否影响共有性质?离婚时的分割应该如何达到公平?这些问题涉及《婚姻法》与《物权法》《合同法》的衔接及优先适用问题,也关系到《婚姻法》夫妻财产制度的基本价值取向,在理论界和实务界均有巨大分歧,同案异判现象严重,亟需立法统一和明确。

本文在考察分析现行立法缺陷的基础上,综述现有理论观点,立足于婚姻的本质特征,分析父母部分出资的性质认定和房屋产权判定的基本规则,并提出婚后父母赠与财产应归个人所有,在离婚时依据结婚时间长短按照累进制比例分与对方的创新性意见,以此弥补婚姻法对父母出资购房法律规定的不足,为法官在离婚房产分割中的自由裁量提供可操作的参考标准。

一、 现行法律规定的不足

对于父母出资为子女购房的产权认定,现有法律主要有如下规定:最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二)第22条规定:“当事人结婚前,父母为双方购置房屋出资的,该出资应当认定为对自己子女的个人赠与,但父母明确表示赠与双方的除外。当事人结婚后,父母为双方购置房屋出资的,该出资应当认定为对夫妻双方的赠与,但父母明确表示赠与一方的除外。”

最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三)第7条规定:“婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定,视为只对自己子女一方的赠与,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产。由双方父母出资购买的不动产,产权登记在一方子女名下的,该不动产可认定为双方按照各自父母的出资份额按份共有,但当事人另有约定的除外。”

从上述规定可看出,《解释二》第22条是对父母出资性质的界定,将父母为子女购置房屋的出资推定为赠与而非借贷;同时将赠与意图(赠与夫妻一方还是双方)的判断标准规定为出资行为的发生时间,婚前出资推定为对自己子女的赠与,婚后出资推定为对夫妻双方的赠与;对房屋产权归属没有规定。《解释三》第7条改变了《解释二》第22条对赠与意图的界定标准,将赠与意图与产权登记相挂钩,并进一步规定了产权归属;产权登记在自己子女名下的,视为对自己子女的赠与,该不动产属于一方个人财产。对于《解释三》第7条的规定,最高人民法院作出如下解释:“将‘产权登记主体’与‘明确表示赠与一方’进行链接,可以使父母出资购房真实意图的判断依据客观化,便于司法认定及统一裁量尺度,也有利于均衡保护结婚的双方及其父母的权益,相对来说也比较公平。”[1]

笔者认为《解释三》第7条看似合理,却隐藏着如下问题:

第一,该条适用范围有限,仅适用于父母全额出资的情形。《解释三》第7条出台后,学术界对该条的适用范围进行了热烈讨论,最后达成基本共识,即该条仅适用于父母全额出资的情形。比如,《人民司法应用》期刊研究组认为,从婚姻法司法解释(三)第7条规定的内容来看,我们仅从字面语法上简单理解,“婚后由一方父母出资为子女购买”是对后面“不动产”的修饰,是一个定语,它所强调的是不动产,赠与标的物是不动产而非出资。第7条并没有“婚后用夫妻共同财产还贷”或“婚后用夫妻共同财产部分出资”的用语。适用第7条的前提条件是:其一,一方父母全额出资且产权登记在出资人子女名下的;其二,购买不动产的目的是“为子女”,而非为父母本身。”*《人民司法应用》期刊研究组:《一方父母部分出资给婚后子女购房的如何认定?》,载《人民司法应用》2013年第13期。持此观点的还有吴晓芳:《婚后一方父母部分出资给子女购房的认定问题》,载《民事法律文件解读》2013年第4辑,人民法院出版社2013年版;肖峰:《论父母出资为子女购买房屋的归属》,载《民事审判指导与参考》2011年第3辑,人民法院出版社2011年版。因此,在“婚后一方父母部分出资为子女购买不动产,夫妻双方支付其余款项,产权登记在出资人子女名下的,其不符合婚姻法司法解释(三)第7条规定的情形。对父母出资部分应按照婚姻法司法解释(二)第22条的规定处理。”[2]

如果《解释三》第7条仅适用于父母全额出资的情形,而父母部分出资的情形适用《解释二》第22条的规定,则会进一步引起下列问题。

第二,赠与意图推定标准逻辑混乱。在一方父母全额出资的情况下,根据《解释三》第7条第一款的规定,赠与意图以产权登记进行判断,即登记在自己子女名下,视为对自己子女的赠与;登记在双方名下,视为对双方的赠与。但是该规则并不适用于登记在对方名下的情况,在此情况下,除非当事人能够提供父母出资当时的书面约定或声明,证明出资父母明确表示向子女的配偶赠与,一般应认定为向夫妻双方的赠与。此观点被学术界和实务界普遍接受*持该观点的有奚晓明主编:《最高人民法院婚姻法司法解释(三)理解与适用》,人民法院出版社2011年版,第122页;吴晓芳:《婚后一方父母部分出资给子女购房的认定问题》,载《民事法律文件解读》2013年第4辑,人民法院出版社2013年版;2004年《上海市高级人民法院适用最高人民法院婚姻法司法解释(二)婚姻若干问题的解答(一)》。。由此可见,在一方父母全额出资的情况下,赠与意图的推定标准并不统一。另一方面,在一方父母部分出资的情况下,根据前文分析,应适用《解释二》第22条的规定,赠与意图以出资时间作为判断标准;如无其他约定,则父母对子女婚前购房的出资是对自己子女的赠与,而婚后购房的出资是对双方的赠与,无论产权是登记在谁的名下。

在双方父母共同出资达到全额的情况下,根据《解释三》第7条第二款的规定,赠与意图与产权登记既“相关”又“不相关”。登记在一方子女名下时,按照各自父母的出资份额按份共有,这意味着该出资认定为对自己子女的赠与,而不论登记为谁的名字,此时赠与意图与产权登记不相关。另一方面,如果登记在夫妻双方名下,按照我国《婚姻法》和《物权法》的规定,如夫妻无特别约定,该房产属于共同共有,即意味着父母的出资视为对双方的赠与。此时赠与意图又与登记具有相关性。更有甚者,在双方父母共同出资达不到全额的情况下,赠与意图又以出资时间为准,结婚前出资视为对自己子女的赠与,而结婚后出资视为对夫妻双方的赠与。

如此多重标准的规定,法理逻辑混乱甚至相互矛盾,不仅普通民众无所适从,即便是专业法律工作者,也难以理解把握。最高法院所追求的“使父母出资购房真实意图的判断依据客观化,便于司法认定及统一裁量尺度”的预期效果恐怕很难实现。

第三,造成贫富阶层产权保护不平等。我国的国情是畸高房价和高离婚增长率并存,“父母为子女结婚购房往往倾注毕生积蓄,从婚姻法解释(三)公开征求意见反馈的情况来看,作为出资人的男方父母或女方父母均表示,他们担心因子女离婚而导致家庭财产流失一半。”[3]根据前文分析,对于能够全额出资为子女购房的富裕父母,该出资成为自己子女的个人财产,不会因子女离婚而受到损害。而对于只能部分出资为子女购房的父母,如无其他约定,出资成为夫妻共同财产,该出资势必会因为子女离婚而受到损害。这就会导致贫富阶层产权保护不平等,对富人的产权保护反而更为充分。

第四,与我国传统婚娶习惯相结合,将造成潜在的男女不平等。《解释三》第7条是对父母赠与子女不动产的特别规定,而父母赠与子女动产的产权认定依然适用于《婚姻法》婚后财产共同制的普通原则。这意味着同样是100万,如果用来买房并登记在自己子女名下,则此100万将成为自己子女的个人财产;反之,如果直接将这100万给予子女或购买其他动产赠与,若无其他约定,该动产将成为夫妻双方的共同财产。如此规定与我国传统婚嫁习俗相结合,势必造成潜在的男女不平等,这是因为“在我国特别是在农村,男女结婚一般由男方置办婚房、女方添置电器、家具或是对房屋进行装修。在男女双方结为夫妻后,无论是男方父母帮助购买的房产或是女方父母帮助购买的日常用品等动产,事实上都是由夫妻双方共同享有和使用”[4]。《解释三》第7条的规定会导致一种不公平现象,即同样在没有证据证明赠与一方的情况下,女方父母赠与夫妻的动产,被视为夫妻共同共有;而男方父母赠与夫妻的不动产,则被视为丈夫一方所有。此结果无论对于女方父母还是对女方而言,都是不公平的。

二、 理论争议评析

为弥补《解释三》第7条的缺陷,对于婚后父母部分出资给子女购房的产权认定和离婚分割问题,学术界提出了各种意见,可归结为以下几种观点。

1.个人财产说。该说将父母的出资视为对自己子女的赠与,同时认为如果房屋产权登记在自己子女名下,房屋归登记方所有,离婚时对另一方进行补偿。该说认为“在司法实践中,可经常见到父母只支付全部不动产价款的部分价款(往往是首付款)情形。在父母只支付不动产部分价款且不动产登记在出资人子女名下的情形下,则根据立法原意,该部分出资亦应视为对自己子女一方的赠与。既然父母的该部分出资属于其子女一方的个人财产,那么其子女以该个人财产出资购买房屋时,根据《解释(三)》第十条关于离婚时一方婚前贷款所购不动产的处理的规定,亦应认定该不动产为夫妻一方的个人财产。只不过在以夫妻共同还贷的情形下,离婚时应给予另一方补偿。”[5]

2.按份共有说。该说将房屋认定为夫妻共同财产,父母的出资是对自己子女的赠与,其出资的相应增值也为子女个人财产。该说实际上等同于夫妻以父母出资比例在此共有房产中按份享有产权。该说认为“如果父母只是在子女婚后支付首付款,夫妻共同还贷,产权登记在出资方子女名下,首付款可以认定为只赠与出资父母的子女,离婚时该房屋应认定为夫妻共同财产,对首付款部分应认定为出资人子女的个人财产。由于个人财产婚后的自然增值仍然归个人所有,故离婚时首付款的增值部分也应判归一方所有。”[6]

3.共同共有说。该说将父母出资视为对双方的赠与,所购房屋产权与增值归夫妻双方共同共有,同时考虑父母所赠出资对房屋取得所作贡献,在分割共同财产时予以适当多分。该说认为“如果父母只是支付了房屋价款的一部分,其余款项由夫妻双方共同支付,则出资父母并不能取得房屋的所有权,也就无法决定将房屋赠与自己子女并将房屋登记在自己子女名下。父母部分出资时一般只能决定其出资份额赠与何方,在欠缺出资时‘确定’赠与一方的有关证据情况下,按照婚姻法婚后所得赠与归夫妻双方共有的原则,将父母出资部分认定为向夫妻双方的赠与更加合理合法。”[3]“具体分割夫妻共同财产时,将诉争房屋的性质认定为双方共有,并不代表简单机械地进行对半分割。根据婚姻法第三十九条的规定精神,要根据‘财产的具体情况’,本着照顾子女和女方权益的原则进行裁决。也就是说,分割夫妻共同财产时,要全面考虑财产的资金来源、双方结婚时间长短、夫妻对家庭所做贡献等因素,避免出现显失公平的情况。对一方父母部分出资为子女购房的,离婚分割时可对出资父母的子女方予以适当多分,至于‘多分’的数额如何掌握,应由法官根据案件的具体情况作出公平合理的裁判。”*杨晓林:《婚后父母部分出资房屋产权归属及离婚分割》,http:// mp.weixin.qq.com/mp/appmsg/show?访问日期2013年11月20日。

上述三种学说,侧重保护的利益不同,各有利弊。“个人财产说”和“按份共有说”均侧重保护父母的出资利益,将父母出资视为对自己子女的赠与,以保证父母的出资不会因子女离婚而受损。但个人财产说将产权归属与产权登记相链接,直接适用物权法的产权认定原则,与婚姻法婚后所得共同制的基本原则相悖;同时对非登记方的财产保护非常不利,有违公平。“按份共有说”将房屋产权认定为共同所有,弥补了个人财产说的不足,但将父母出资的增值部分亦认定为个人财产,违反了物权法中孳息和增值归物权人所有的基本原则;同时“按份共有说”将经济学“谁出资谁受益”的原理简单嫁接到婚姻关系中,无视婚姻的隐性投资和情感因素,不利于激励夫妻最大努力地维持婚姻,保证婚姻的长期性与稳定性。“共同共有说”将父母出资认定为对双方的赠与,既考虑婚姻共享利益的特性,又兼顾对父母出资利益的保护,在离婚时对有父母出资的一方给予多分;但其虽提出多分的考量因素,却缺少具体操作标准,可操作性不强。除此之外,上述三种观点都只是对父母部分出资,产权登记在自己子女名下的情形提出解决方案,对产权登记在双方名下、对方名下的情形没有涉及,依然没有解决《解释三》第7条造成的赠与意图推定法理逻辑混乱、贫富阶层产权保护不平等以及男女财产保护潜在不平等的问题。

三、 解决方案与建议

笔者认为,对于婚后父母部分出资为子女购房的产权认定与离婚分割问题,关键要素是要平衡两方面利益,一方面是父母的出资利益,另一方面是夫妻的共享利益。为此,笔者提出以下观点:

1.将父母赠与子女的财产规定为个人财产,有特别约定的除外。父母为子女结婚买房,可能倾其所有,透支了准备养老的积蓄;而现实生活中极少父母会与子女签署书面协议,明确赠与自己子女,故根据《解释二》第22条的规定,父母婚后对子女的赠与大都成为夫妻共同财产。“从《解释(三)》公开征求意见反馈的情况来看,作为出资人的男方父母或女方父母均表示,他们担心因子女离婚而导致家庭财产流失一半。”[1]“《解释三》第7条出台的重要原因是《解释二》第22条造成司法审判实践中伪造债务严重、虚假诉讼泛滥。”[7]有些父母为了保护自己的出资利益,不惜事后与子女伪造借条,把赠与变为借贷。最高人民法院正是基于这个基本现实,将产权登记与赠与意图相挂钩。

但用产权登记来判断赠与意图有其自身的局限性,在购房合同由子女签署的情况下,购房行为及登记意愿属子女的意思表示,与父母意愿相脱离。加之购房情形的复杂性,由于政策原因、贷款原因或其他规避法律的原因,房产登记在一人名下有时与夫妻真实意思并不相符,更不等同于父母意愿。因此,不能将房产登记作为推定父母赠与意思的判断标准。正如前文所分析,赠与意图用产权登记来判断只能适用一方父母全额出资的情形,对于一方父母部分出资和双方父母出资的情形均不适用,造成赠与意图的多重标准和逻辑混乱。

笔者认为,如果婚姻法将婚后父母赠与的财产规定为个人财产,上述问题都将迎刃而解。在此规定下,父母为子女的购房出资,不管婚前出资还是婚后出资,部分出资还是全额出资,一方出资还是双方出资,都是自己子女的个人财产,这样不仅能够统一赠与意图的判断标准(即除非父母与子女有特别约定,赠与意图均推定为赠与自己子女一方),而且可以打消父母出资时的担心,保障父母的出资利益不会因为子女离婚而受损,根本上消除离婚诉讼中虚构债务、虚假诉讼的诱因。进一步,不管是富有家庭还是一般家庭,全额出资还是部分出资,赠与动产还是不动产,出资利益均归自己子女所有,贫富阶层的产权得以平等保护,动产和不动产的产权归属也将统一。

在此规定上,房屋产权的认定规则也变得逻辑清晰。如果将父母赠与子女的财产规定为个人财产,结合现行婚姻法的规定,将推出以下结论:(1)在没有特别约定的情况下,如果一方父母全额出资,即意味着一方用个人财产购买房屋,该房屋应为夫妻一方所有;(2)在双方父母共同出资达到全额的情况下,实为夫妻双方用其个人财产共同购房,房屋按份共有。(1)与(2)的结论与《解释三》第7条相吻合;(3)在一方父母部分出资,其余由夫妻共同财产支付的情况下,房屋因在婚后取得,按照《婚姻法》婚后所得共同制的基本原则,该房屋视为共同共有,但在离婚时应将父母赠与的出资款(即个人财产)给予补偿,补偿不应包括其相应增值部分,因为父母最初赠与的是金钱而非产权份额;(4)同理,在双方父母部分出资,其余由夫妻共同财产支付的情况下,房屋亦视为共同共有,离婚时将父母赠与部分给予分别补偿。

如此规定不仅逻辑清晰,产权判断标准与现行婚姻法吻合,而且易于理解操作,也避免了依据《物权法》登记主义来判断产权的不足。但此假设也有不足之处,其虽然可以保护父母的出资利益,却有可能损害夫妻的共享利益,违反婚姻的共享特征。因此笔者提出以下意见进行弥补。

2.离婚时父母赠与子女的财产依照结婚时间的长短,按累进制比例分与对方。夫妻共享利益是婚姻的一个本质特征。婚姻对个人的影响渗透在日常生活的每一方面。婚姻关系的核心部分在于彼此提供补充式服务。“婚姻中包括了一系列的交换,有劳务的交换、生育和教育子女的交换、性的交换及情感的交换,并且各种交换不是一对一的,而是相互交叉、错综复杂。”[8]“通过交换,夫妻双方可以从共同生活中获得许多共同利益,包括经济方面的使用财产,困难时的经济扶持,疾病或困苦时的照看、相互陪伴、定期的性生活以及生育子女等。”[9]

尽管有很多婚姻以离婚告结,但大多数人仍然认为婚姻是与对方共享生活的永久承诺。“即使在离婚率很高的美国,据调查,虽然离婚率已接近50%,但是人们在结婚时被问及他们将来离婚的可能性时,没有任何人回答有可能。”[10]这些正在步入婚姻的人们都对婚姻具有十分理想的期望,认为他们的婚姻将是长寿的,离婚是不可能的。人们把婚姻视为一种无限制地分享永久生活的承诺。基于这些期望,他们做出了一系列的安排、牺牲和计划,其中并不是所有的牺牲都可定义为可以补偿的贡献或者机会成本。因此,夫妻财产法的设计要尊重婚姻的长期性,鼓励长期承诺和互惠共享,确保婚姻利益与损失的合理分配。

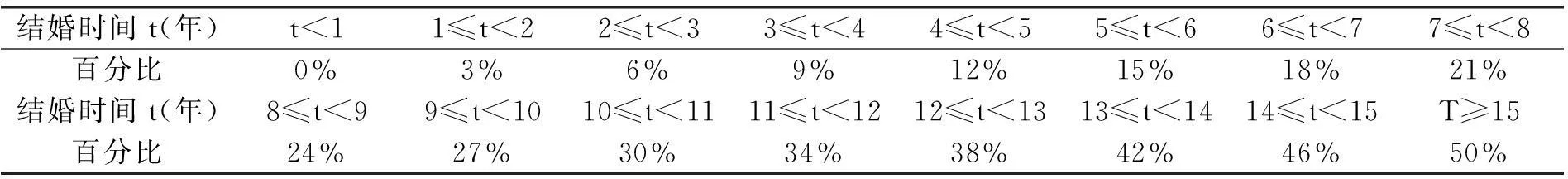

婚姻的另一本质特征是夫妻逐渐融合的特征。婚姻中的共享并非一日完成,婚姻关系与其他关系的一个重要不同在于,夫妻之间在心理、感情及经济上的融合随着时间延续逐渐加深。“逐渐融合”是两位个体在成为一对夫妻的过程中,互相承担责任、共同分享快乐与收获的本质。夫妻之间的相互依赖随着婚姻持续时间的延长而不断深入,婚后的生活水平逐渐代替了婚前的生活水平。在某种意义上,配偶的个人财产会随着婚姻时间的延长逐渐而渗透影响婚后的生活水平和物质条件。婚姻中的人们,不仅期望平等的交换,还期望相互的关心照顾;不仅期望补偿其对婚姻的贡献,还期望补偿其共享的生活水平。因此,在离婚时个人财产应该有一定比例分与对方,以弥补离婚后生活水平的下降。而分享配偶的利益应与婚姻的持续时间成累进制比例。另一方面,婚后父母赠与子女财产,其本身就暗含让其子女配偶进行分享的意思表示,很少有父母会在赠与子女财产时就想着子女将来会离婚,而更多希望子女接受赠与财产后生活得更好。因此,笔者认为,在婚姻以离婚而告终的情况下,父母赠与子女的财产应该给予另一方一定比例的补偿。对此笔者建议,可以参考“美国无遗嘱继承制度中配偶继承份额的累进制比例”*美国《统一遗嘱检验法》第2202(a)条。UNIFORM PROBATE CODE (Last Amended or Revised in 2006), http:// www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/upc/final2005.htm,访问日期2007年8月16日。,即结婚时间越长,则配偶能够分享个人财产的比例越高(参见表1)。

表1 父母赠与财产在离婚时分与对方的累进比例表

综上所述,鉴于目前法律规定的不足与困境,为保障父母财产不因子女离婚而损失,又能激励婚姻的长期性和稳定性,本文建议修改我国夫妻财产制度,将父母赠与子女的财产规定为个人财产,而个人财产在离婚时按累进制比例分与对方。

参考文献:

[1]张先明.总结审判实践经验凝聚社会各界智慧 正确合法及时审理婚姻家庭纠纷案件——最高人民法院民一庭负责人答记者问[N].人民法院报,2011-08-13(03).

[2]《人民司法》期刊研究组.一方父母部分出资给婚后子女购房的如何认定?[J].人民司法,2013(13):111.

[3]吴晓芳.婚后一方父母部分出资给子女购房的认定问题[M].北京:人民法院出版社,2013:55.

[4]马忆南.何以按财产法规则处置[N].法制日报,2011-08-20(07).

[5]奚晓明.最高人民法院婚姻法司法解释(三)理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2011:122.

[6]杜万华,程新文,吴晓芳.关于适用婚姻法若干问题的解释(三)的理解与适用[J].人民司法,2011(17):22-29.

[7]杨晓林.卷首语[J].家事法苑,2013(20):2.

[8]康娜.论婚姻的属性[J].中华女子学院学报,2009(5):4-10.

[9]安东尼·W·丹尼斯,罗伯特·罗森.结婚与离婚的法经济学分析[M].王世贤,译.北京:法律出版社,2005:15.

[10]LYNN A BAKER, ROBERT E EMERY. When Every Relationship is Above Average: Perceptions and Expectations of Divorce at the Time of Marriage[J]. law & Human Behavior,1993,17:439-450.

(责任编辑陶舒亚)

A Study on the Property Ownership and Its Division upon Divorce When Parents Provide Funding to Purchase Real Estate

KANG Na

(Lawschool,ShandongUniversity,Jinan250100,China)

Abstract:When parents provide funding to purchase real estate for their married children, the current judicial rules in China have multiple criteria and logical inconsistency in determining the property ownership and its division upon divorce. Based on the two major characteristics of marriage, i.e., shared marital interests and gradual integration, this study proposes that the marital property regime should treat property gifts from parents as personal property, which should be divided upon divorce with a progressive proportion to his or her spouse. Such regulations can not only protect parental property from damage upon married child’s divorce, but also promote the long-term stability of marriage, and protect shared marital interests.

Key words:Parental funding to purchase real estate; intention of gift; property ownership; division upon divorce

中图分类号:DF551

文献标志码:A

文章编号:1009-1505(2015)01-0049-06

作者简介:康娜,女,山东大学法学院副教授,法经济学博士后,主要从事婚姻家庭法、法经济学研究。

收稿日期:2014-09-02