“跑警报”“躲空袭”的山城岁月——《陈克文日记》中的重庆大轰炸图像之一

2015-03-08张瑾

张 瑾

“跑警报”“躲空袭”的山城岁月——《陈克文日记》中的重庆大轰炸图像之一

张瑾

陈克文(1898—1986),1898年9月2日生于广西岑溪县一个颇有新思想的自耕农家庭。1919年9月,他考入广州高等师范学校。1923年高师毕业后,经同乡甘乃光介绍,加入了国民党。后任粤军总政治部宣传干事、广东省党部宣传干事、《国民新闻》日报编辑,并与同学成立“知用学社”,开办“知用中学”。1935年,陈克文任国民政府行政院参事,其间经历了七七事变、迁都、重庆大轰炸、还都南京等变迁。1948年初,他当选为立法委员,同年底任立法院秘书长。次年10月,他辞去秘书长职务到香港定居。晚年的他在中学担任教职,编辑《自由人》半月刊、撰写政论和回忆文章。1986年陈克文辞世(参见陈方正:《编者序》、《编辑与校订说明》,陈方正编辑·校订:《陈克文日记(1937—1952)》(上册),台北市:“中央研究院”近史所,2012年11月印刷)。

陈克文所遗留的12册日记,基本保存完好,共计72万字,时间跨度从1937年起至1950年3月止,主要记录了“八年抗战和国共内战期间他在国民政府的见闻”。因其“交谊甚广”、“更与不少学界、文化界人物相识”,“又长期负责实际政务”,“得以从内部和中层观察政府运作以及政坛人物的言行”(陈方正:《编者序》,《陈克文日记(1937—1952)》(上册)),使日记的记载和评论具有很高的史料价值。余英时先生将陈克文的日记誉为“可以信任的”日记文献中的“上乘作品”(余英时:《余序》,陈方正编辑·校订:《陈克文日记(1937—1952)》(上册))。

陈方正编辑、校订的《陈克文日记(1937—1952)》“如实录入十二册日记全文”,并“依据相关时局发展,各冠标题”,将日记整体分为八辑,分上下两册,于2012年11月由台北“中央研究院”近代史研究所印行出版。2014年9月,社会科学文献出版社修订出版了陈克文日记的简体字版。

《陈克文日记》书封(社会科学文献出版社2014年9月出版)

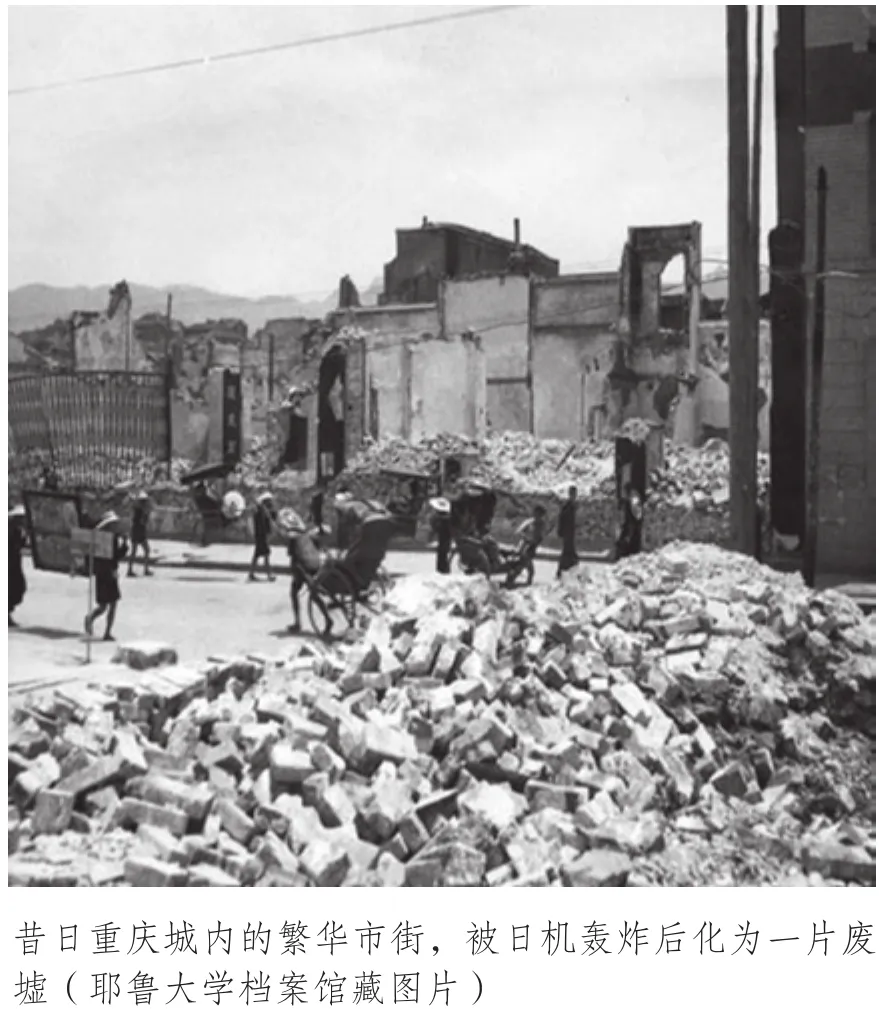

从1938年8月14日乘船抵达重庆,至1946年10月12日还都南京,陈克文在战时首都度过了八年有余的抗战岁月。重庆时期,陈克文曾两度短暂离开重庆,一次是1945年11月29日奉命飞南京查察行政院还都事宜,12月2日返回重庆,4日主持院内会议,讨论各部会还都事宜,另一处则是1946年5月9日—23日,请假回老家岑溪“省亲”。其间,日军对重庆进行了长达五年半的无差别大轰炸。作为亲历者,陈克文逐日记录了日军轰炸重庆的暴行。日记中有关轰炸的话题十分广泛,如:重庆的空袭预警的基本状况、国民政府行政院的防空举措及效果、被炸后重庆的废墟与重建、公务员“跑警报”与“躲空袭”的日常生活及其感受与关切等。这是一部长时段基于作者亲身经历的重庆大轰炸实录,为重庆大轰炸历史的研究提供了珍贵的第一手文献(本文所引用的日记文本均为繁体字版内容,以下简称《日记》)。

一、雾季不安全:警报声中的焦虑

空袭警报是重庆国民政府的防空预警的重要机制。据蒋介石的侍卫官回忆,“敌机袭渝,视天气而定,如气候晴朗,就从汉口起飞沿江进入重庆;如遇阴晴不定或有薄雾,就沿公路进入重庆。两线都是在川鄂交界的巴东分途。敌机飞至巴东时,重庆即施放空袭警报,并在全市各高地悬挂一只红灯笼。沿江来的飞至丰都,沿公路来的飞至南川,重庆即放紧急警报,并在全市各高地悬挂两只红灯笼。敌机返航过万县或彭水两地时,重庆即解除警报,各高地灯笼随之放下”(王正元:《为蒋介石接电话12年见闻》,宓熙、汪日章等:《在蒋介石宋美龄身边的日子——侍卫官回忆录》,团结出版社2005年版,第216页)。

“警报”是陈克文日记中使用最频繁的词汇之一。通过对重庆上空响起的警报声的日志式记载,陈克文日记所展示的是一幅大轰炸期间人们“跑警报”、“躲空袭”的动态图景。

1938年2月,日军首次空袭重庆。此后,日机多次对重庆周边及主城区域进行试探性的轰炸。这种状况也给移驻重庆的国民政府以“喘息的机会,使新迁来的政府各机关布置就绪”(董显光:《蒋总统传》(中册),台北市:中华文化出版事业委员会1952年版,第325页)。此时,远离战区的重庆被看成是安全之地,加上重庆秋冬的自然雾季,让人们更觉这里有了一道抵御日机的天然防护网。当年一位在重庆的传教士说,这里“十分安全。因为城市几乎被完美的雾霭所笼罩着”(John Hersey Papers Group No.145, Box 4-1, Chungking, China’s New Capital, by George A. Fitch, February 12, 1939, Divinity School Library, Yale University.)。

然而,雾季可以庇护重庆免受轰炸之说并不靠谱。10月4日,陈克文在行政院办公室第一次听到警报声,“初时还不敢十分相信,不久便知是真的。到得上清华园,已闻炸弹声”。次日上午,天阴有雨,“又闻空袭警报”。他写道:“天气并不晴朗,大家都以为这是重庆的天然保障,到底也靠不住了。”10月8日,凌晨四点,“大家还在梦中,忽来空袭警报”,这是陈克文在重庆经历的第一次夜袭警报,妻子振姊“颇不镇定”,那些留宿在都城饭店的住客们也非常“惊恐”(参见《日记》(上册),第295—316页)。

重庆预警空袭信号的灯笼(时代周刊记者摄)

12月,日本陆军以天皇名义下达“大陆命令第241号”及“大陆指第345号”命令,对重庆实施“战略轰炸”,“攻击重庆市街,震撼敌政权上下”,摧毁敌人的战略和政略中枢为目标([日]前田哲男著,王希亮译:《从重庆通往伦敦东京广岛的道路——二战期间的战略大轰炸》,北京:中华书局2007年版,第55页)。此后,重庆的空袭警报日渐增多。1939年1月10日,上午大雾,“咫尺不见人”,“但十时过后,忽闻空袭警报,转瞬又变紧急警报。敌机嗡嗡之声已达市空……”,陈克文感叹:“重庆赖天然之保护,时间恐怕亦不会再长了。”果然,1月15日,一个晴朗的周日,他与蒋廷黻等行政院同仁聚餐,“坐下不久,正互相谈天气甚好,敌机恐有来袭。话尚未完,空袭警报即来……旋来紧急警报,又不久,高射炮声与炸弹声、机关枪声杂然并作矣。室外空气震动颇大”,被炸地点就在行政院和国民政府的附近,行政院办公楼前还“落一弹未炸”。此次轰炸造成了“一种恐怖情绪”,“大家见面便反复讨论敌机来袭的事。有些还是初次经验,有些从南京、汉口来的,却已司空见惯。但重庆到底是初次,并且时间也隔得久了,所以也成为新题目新材料了。君强说他曾经躲到床底下,之迈说他也有些慌了。廷黻说他是初次经验,纯明说他的耳朵聋了许久。后来他们又来寓里晚饭,一直谈这事,谈到十时大家分手才停止”。第二天,同事相聚,大家又谈“敌机袭渝之事”(《日记》(上册),第354-355页)。

根据经验,雾季的阴霾天气通常是“绝对不会有空袭警报的”,即使有警报也会很快解除。然而,晴天则让人焦虑。1938年11月9日,“上午天气甚晴朗,众均料敌机必来,事实竟不来”。1939年初,重庆逐渐增多的晴天开始成为人们担心日机来袭的一种心理负担,日记中也记录了这种感受。如:1月19日,晴,“有些太阳,大家担心敌机来袭,可是没有来”(《日记》(上册),第356页)。1月25日,天气又放晴了,“阳光甚好,大众满以为敌机会来,结果却没有来”(《日记》(上册),第360页)。3月28日,重庆“弦月在天,碧空无云”,这种天气“甚适于敌机来袭”。果然,晚饭后空袭警报就拉响了(《日记》(上册),第427页)。太太们对空袭的恐惧情绪更明显。1月20日,陈克文记:“罗隆基太太因怕敌机来袭,日间即迁往昆明。君强太太亦于后日往昆明。”2月4日和5日,连续两个晴朗的好天气,陈克文的妻子因为害怕“敌机来袭,主张上午不出门”(《日记》(上册),第366页)。

此时,已经抵达重庆的宋美龄也对雾季的安全表示担忧。2月8日,她致信同窗好友艾玛·米尔斯,说:“到目前为止,天空的云还可以帮助我们逃过日军的狂轰滥炸。当天空的云雾消失之时,日本人的轰炸机如果飞入重庆上空,这个城市将化为废墟。”( Letter, May-ling Soong Chiang to Emma Mills, February 8, 1939. Papers of Emma Delong Mills, MSS.2, Wellesley College Archives.)

不过,在1939年春季结束前,日军对重庆的空袭是试探性的,这种状况也让人们对雾季的庇护功能依旧心存侥幸。

至1939年秋,重庆安全的说法受到严峻挑战。10月23日,陈克文记:“昨日下了一天的雨,今日便又晴了。大家都很担心,天晴了会有月光,敌人不免又来夜袭。”10月25日,阴有雨,“昨晚晚饭才罢,忽闻空袭警报,一直延长到今晨一时才解除,又是五六小时不得就寝。天气很坏,月光差不多看不见,大家都不信敌机能够到来,结果敌机确没有来到市空,但遂宁被炸了……”11月18日,天阴,“在这样阴霾多雾的天气,敌机居然企图来袭,殊出人意料”。尽管警报很快解除了,但“孔院长宴请中委,因为空袭的阴影,七桌的客只来了三桌”(《日记》(上册),第496—507页)。

二、日夜“跑警报”——1939和1940年的“轰炸季”

1939年“五三”、“五四”大轰炸开启了日军长时间恶意轰炸重庆的历史,自此,每当入春大雾消散之后,日机便源源来渝空袭,造成恐怖的“轰炸季”。

“跑警报”、“躲空袭”是抗战时期重庆人应对日军大轰炸的一种异常艰难的日常生存状态。1938年11月18日,陈克文举家由临时住宿的都城饭店搬进了市区的租赁公寓——枣子岚垭八十三号,从这里,他们开始了在重庆的“跑警报”与“躲空袭”生活。

警报来了,是否要跑,又跑往何处?日记里均有细致的记载。最初,在雾季里听闻警报声可以不跑。比如,1938年12月26日,阴,上午11点半发空袭警报,此时,蒋介石夫妇正住在曾家岩行政院办公楼的隔壁。“紧急警报发出后,还有人从行政院里看见委员长夫妇很从容的在楼窗上往外观看。”(《日记》(上册),第338页)又如,1939年1月7日,天气阴沉,陈克文正在寓所用午饭,警报拉响,很快又是紧急警报。可是,待“饭已食完,大家仍然不愿意到外面去,只躲到之迈(陈之迈,行政院参事)夫妇的卧室里,算是心理上的安全”(《日记》上册,第350页)。后来“经验多了”,“胆子也大些了”,阴雨天,遇警报大家“照常吃喝”,“待席将毕,警报也解除了”(《日记》(上册),第497页)。

轰炸季里的“跑警报”则是另一番景象。住在枣子岚垭八十三号,有两处可以躲避的地方:一是离家“半里之外”的行政院江边防空洞。二是寓所附近的马路边公共防空洞。陈克文抱怨,从寓所到行政院“交通太不方便”,马路未通,又无交通工具。加之房子又是建筑在山坡上,“小径斜坡,天雨泥泞,简直一步都走不动”。1939年的夏天,警报持续时间长达五个小时以上是常事。对怀孕的妻子振姊而言,警报发出后,只能“步行”。陈克文日记记录了妻子这种特殊的“跑警报”状态。

1939年6月30日,刚吃过午饭,警报就响了。随后,陈克文带妻子一同到行政院的防空洞,可是,到半路,振姊“已疲不能行”。

7月5日,日机第一次来夜袭重庆。警报发出后,陈克文携妻子又往行政院防空洞“跑”,他写道:“振姊驮着大肚子,路上几乎走不动。没有轿子也没有车子,只好尽力的走,到得防空洞,几乎喘不上气,幸而紧急警报还没有放。”警报解除后,陈克文“扶着振姊回寓。路上的行人和汽车挤作一团,路中往城里一看,一派火光上冲云霄,原来又是市区遭了殃。到得寓所已经是清晨三时左右了”。

7月6日,日机又一次夜袭重庆。夫妇俩在“梦中又给警报惊醒”。此时,“快十二时了,又是昨夜的时间,可是没有月光,满天的黑云,并且正下着疏雨……走在路上,汽车和行人纷纷的往前拥挤,呼唤推拥,一如昨夜的情形”。考虑到妻子走路太苦,他们就近躲到了路边的防空洞。待警报解除回到寓所,已近清晨三点了。

阳光、月光,过去都是被赞美的自然景观,但与日军来渝轰炸的恐惧联系在了一起。在重庆,人们已经不能去享受大自然赐予的美好景观,而是祈祷恶劣的天气来阻挡日机的到来。1939年8月4日,星期五,晴,陈克文记:“昨夜又是一次的敌机夜袭。晚饭后月色很好,大家都把平常爱好月色的心理,变成诅咒的心理。”(《日记》(上册),第461页)

1939年12月15日,陈克文的儿子降生了。至1940年春夏,当日军飞机再次对重庆狂轰滥炸之时,小婴儿又开始在母亲怀里坐滑竿“跑警报”了。因为交通不便,家里买有一副滑竿,“平时坐去办公,警报时专用接送太太和孩子用”。滑竿上有“藤的坐位,草绿色布篷子”,太太“抱着小孩坐在上面,一直送到防空洞口,颇令人注目的”(《日记》(上册),第600页)。1940年的轰炸季更为惨烈。从5月18日至9月4日,日军对重庆实施“101号作战”计划。依据这一轰炸计划,重庆的市街被划分为A至H区,日机轮番对上述区域采取地毯式轰炸,以期造成重庆市民的恐慌,迫使重庆国民政府屈服。

日本海陆空军连续轰炸重庆(见日本陆军省海军省编纂:《靖国之绘卷》第25页,1940年陆军美术学会发行)

1940年6月12日,日机对重庆市施行了一场空前的惨炸。据唐纵的日记,“曾家岩炸得一塌糊涂。行政院和委座的公馆旁边,落了一个重磅炸弹,穿过丈多厚泥土而又炸入二英尺深的石块,当有五百公斤重的炸弹。国民政府的牌坊炸坍了,但大体还好。我们办公室天花板落下来,玻璃震碎了”(见《在蒋介石身边八年——侍从室高级幕僚唐纵日记》,第133页)。

妻振姊和儿子坐轿子躲空袭,这是母子俩最后一次在城里“跑警报”。因为就在这一天,枣子岚垭八十三号公寓被日机炸毁。

6月13日,陈克文携家眷迁往歌乐山龙井湾行政院疏建办公房附近的茅舍居住。频繁警报声成为左右人们一日生活的主要杠杆。好天气意味着日本飞机的到来,阳光加月光等于日机的轰炸。有时候,似乎每天都在“期待”轰炸,日机不来轰炸反而不正常,陈克文日记里类似的记载也颇多。仅以1940年为例:

6月1日,晴。昨日敌机未来,始终没有警报,大家以为因为天气阴霾之故。今天从清晨至傍晚晴朗无云,阳光皎丽,也始终平靖过去,倒有些令人稀奇。

6月15日,晴。从早到晚,太阳都是很好的。大家心里都想着,今日敌机准备来,可是事实并没有来。

6月19日,晴。今天敌机也没有来。

6月20日,晴。今天仍然没有警报……

7月11日,晴。大热。终日没有警报,平安过了一天。

7月12日,晴。大热。又平安过了一天。没有警报。

8月1日,晴。终日没有警报,颇出意外。不知是否昨日击落了敌机五架,今日敌机不能再来了。

8月4日,晴有小雨……今日没有警报。

8月5日,晴……终日没有警报。

8月6日,晴。敌机没有来袭,终日安静。

8月7日,晴。天气曾甚晴明,敌机仍不见来,也许敌人毁灭重庆的暴行,要从此终止或减少了。

8月22日,晴热。整天没有警报。

8月24日,晴。整天没有警报。

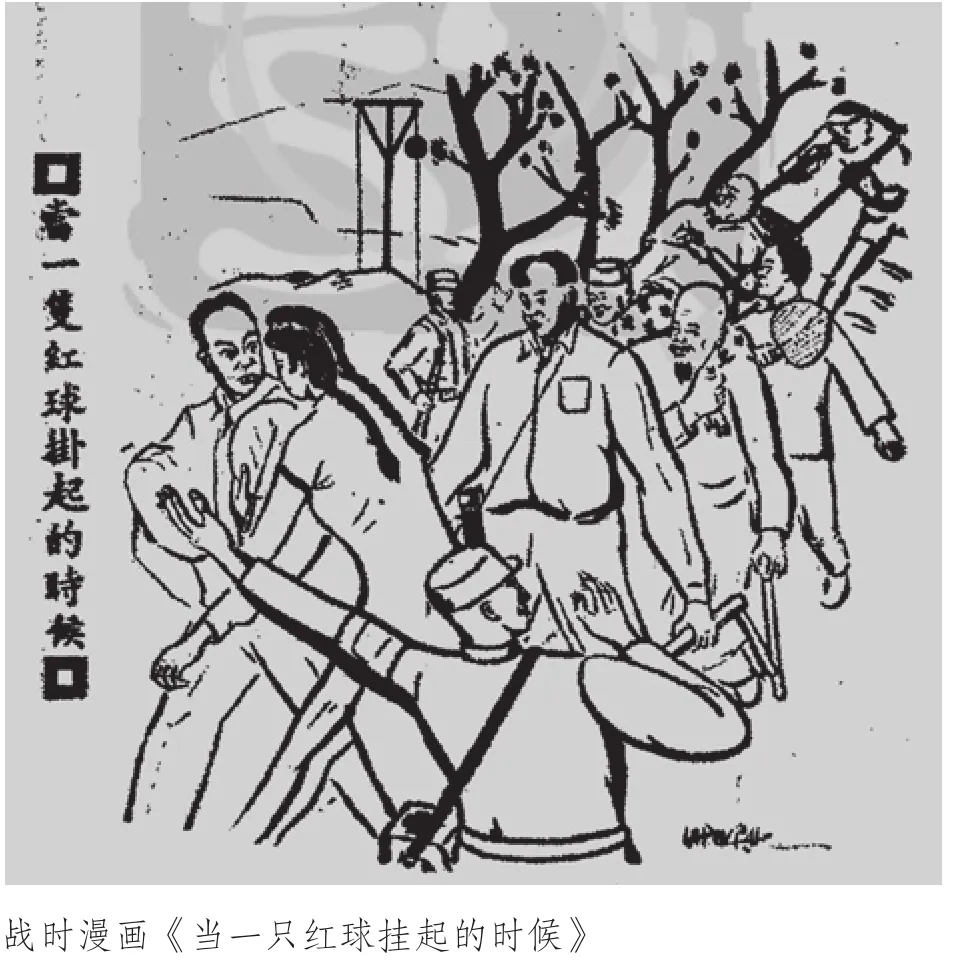

频繁的空袭让人们不仅麻木地适应了“跑警报”的生活,也出现神经质的反应。1940年10月28日,晴,陈克文记:“每日到了上午九点左右,人人脑子里都会仿佛听到‘红球挂起来了’的声音。如果有人说话大声些,或者走路急促些,马上会引起误会,以为有了警报的消息了。”(《日记》(上册),第673页)

三、疏散到乡下:在龙井湾“躲空袭”

国民政府移驻重庆不久,即有应对日军轰炸之部署。1938年10月1日,军事委员会委员长重庆行营公布“疏散渝市人口办法”。同年11月,行政院开始实施机关办公地向郊区疏散的计划,陈克文全程参与并负责歌乐山龙井湾办公房屋工地的选址、工程投标,以及疏建房屋安置等事务。经过几个月的踏勘与考察,1939年8月,疏建房屋工程签约并开始建筑。8月8日,陈克文记:“这不过是一种准备,将来到底要不要迁到那里办公去,现在谁也不知道,将来也许是一种浪费也未可知。”(《日记》(上册),第464页)

预计于1939年11月中旬全部竣工的工程,最终拖至次年春才验收。刚开始,有职员反对搬迁,理由是“迁乡太不方便”(《日记》(上册),第567页)。在日机狂轰滥炸下,龙井湾逐渐显出其防空的优势。龙井湾位于成渝公路老鹰岩一带的歌乐山上,是重庆夏季的避暑胜地,这里不仅比城里凉爽,还“有清凉的泉水,浓绿的树荫”,更是躲避日机轰炸的好地方。1940年6月15日,陈克文记:“因为天晴,避往乡间的人特别多。院里开往龙井湾的大汽车竟因为人和物太多,开不动。没办法,只好由我做丑人,把一些职员骂落了车,把一些行李硬取下来,这才开了出去。”(《日记》,第616页)过去不愿意迁移到乡下的职员,现在抢着去龙井湾行政院疏建办公地,心态发生明显的变化。9月16日,行政院曾家岩办公楼被炸,这一场灾迫使“办公人员必须大量移乡”办公。到9月28日,行政院职员“大部分迁到龙井湾去了”,城里“剩下来的已经没有几个人”。

在龙井湾,“躲空袭”是另一番景象。在这里,即便是轰炸季,也可以不必急于逃生。据陈克文记,1940年8月4日,“已放紧急警报十数分钟”,一向很害怕轰炸的振姊仍然带着小孩子呆在家里,“因在郊外,大家都放心,所以有时也不到防空洞去”(《日记》(上册),第640页)。

在龙井湾,夜袭的警报有时候甚至是可以不搭理的。8月19日,“梦中给警报声惊醒,时在深夜一时。因在乡间,故未躲避,仍继续入睡。历时两小时,闻警报解除声。敌机闻在重庆市区投弹”(《日记》(上册),第647页)。

住在龙井湾,警报拉响后还可从歌乐山上观察市区被炸的情况。8月11日,紧急警报后,陈克文从歌乐山上望出去,只见“敌机九十多架已经整队的飞临重庆上空,均作银白色,在强烈的阳光下,闪闪发光。转瞬间,市区内烟尘分三处冒起,隆隆的轰炸声也随着送来。虽然与市区相隔数十里,因系居高临下,被灾的地区仍隐约可辨。敌机轰炸后,从山洞又步行四十分钟才到龙井湾,这时候警报还没解除”(《日记》(上册),第644页)。

9月14日,陈克文从城里回到龙井湾,上午十时过后便挂起红球来了。……晚饭后月光如洗……忽闻警报。不久日机侵入重庆市空,“来回都经过龙井湾上空。我们没有躲避,看着四处的探照灯搜索敌机不获,最后飞向市区轰炸,炸弹声隆隆震耳”。次日晨,七时半,日机即来轰炸。陈克文又记:“时间之早为向所未有。八时许闻轰炸声和高射炮声,九时解除警报。十一时空袭警报又来,十二时左右,市区及郊区多处轰炸的声音四起。高射炮也隆隆相应。不久敌机复到处低飞,机声凄厉,造成极大的恐怖空气。虽身处郊外安全地带,无不人人栗栗生惧。敌机去后,都互相询问,不知今天市区何处受殃,留居市内的朋友们又不知受何惊吓了。”(《日记》(上册),第657-658页)

有时候,为谨慎起见也到防空洞去“躲”一下。1940年10月13日,星期日,晴,“将吃午饭,忽闻听空袭警报,一会紧急警报也来了。为谨慎起见,大家仍旧到防空洞去,坐在洞门外面,如果听到飞机的声音,也进洞里。过了两小时,始终不闻机声,警报也便解除了”(《日记》(上册),第669页)。

1941年,日军实施代号为102号的作战计划,继续对陪都重庆进行疯狂的“疲劳轰炸”。董显光说,所谓“疲劳轰炸”,即每批出发两三架,批与批间距离只有一两小时,使我们警报解除不久又要跑警报。身体疲劳,神经紧张到了极度(见《董显光自传:一个中国农夫的自述》,台北:台湾新生报社1974年4月版,第94页)。这是日军疯狂轰炸重庆的第三个年头。太平洋战争爆发后,1941年冬,日军主要集中在重庆周边的地区进行袭扰性的零星轰炸。至1943年夏,日军对重庆的狂轰滥炸基本停止。美国人William Sloane从重庆给家人写信说,这里已经一年多没有真正意义的轰炸了(Letters to Jessie, China, November 14th, William M. Sloane Papers CO236,Box 7 William M. Sloane Trips 1943—44, Folder 1 Aug-Nov 1943, Department of Rare Books and Special Collections,Princeton University Library.)。

遗憾的是,由于陈克文日记中缺失1941和1942年两个年度的文本,有关在龙井湾“躲空袭”的图像只能是不完整的。不过,1943年的陈克文日记,以其记载空袭警报的惯性写法,不仅记录了日军轰炸重庆周边的事实,也透露出在龙井湾“跑警报”的一些细节。1943年2月23日,陈克文回顾头一年轰炸情况,称“全年只发警报三次,并且敌机全未来到市空”。

1943年3月1日,陈克文从城里搬迁到龙井湾办公,结束了三年多的城郊“通勤”岁月,过起了完全的乡下生活。这一年,陈克文在日记里依旧是事无巨细地记录了空袭警报的情况。这一年警报声稀疏,多数情况都是“敌机未到”。此时,他对于日军空袭的警报声的叙述多是事实的陈述,文字中也多了几分从容,少了警报带来的焦虑与压力。比如2月24日,一个晴暖日子,“午饭后,十二时半发空袭警报,此为今年第一次,敌机未到市空。空袭警报放过后,余一人静坐三层楼上小办公室内,读Rebecca。从窗际遥望警报台,如果两红球卸下,紧急警报发出,然后下楼躲往防空洞”(《日记》(下册),第729-730页)。3月16日,晴暖,春天来了,陈克文记:“午后忽闻铜锣镗镗,空袭警报来了,但不久便告解除。邻居的人对于警报的心理自然比城里轻松悠闲得多。”(《日记》(下册),第722页)

(作者为重庆大学新闻学院教授)

责任编辑周峥嵘