阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响

2015-02-24王维华内蒙古包头市九原区医院神经内科014060

王维华 内蒙古包头市九原区医院神经内科 014060

阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响

王维华内蒙古包头市九原区医院神经内科014060

摘要目的:探讨阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响。方法:选取我院2013年1月-2014年5月收治的100例脑血栓患者作为观察对象,随机分为两组,其中对照组给予阿司匹林治疗,观察组在常规治疗的基础上,再联合他汀类药物治疗,对两组的动脉斑块改善情况和治疗效果进行对比分析。结果:对照组的治疗总有效率为80.0%,而观察组的治疗总有效率为92.0%,并且与对照组相比,观察组的颈动脉内膜-中层厚度和动脉斑块面积改善明显,组间比较差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。结论:临床上运用阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓,不仅不良反应小、可以缩小动脉斑块面积,还能增强治疗效果,使患者的预后生活质量得到有效改善。

关键词阿司匹林他汀类药物脑血栓动脉斑块

脑血栓是一种比较常见的神经内科疾病,主要指的是脑动脉壁产生病变,使脑血流的血液成分出现异常,血流速度减慢,血液的黏稠度升高,从而形成血栓[1],临床症状以头痛、偏盲、语言障碍、偏瘫以及口眼歪斜等为主,该病的高发人群为50岁以上中老年人[2]。近年来,随着人口老龄化进程的进一步加剧,脑血栓在我国的发病率越来越高,由于该病具有高致死率、高致残率以及病程长等特点,不仅对患者的生活质量造成影响,还严重威胁患者的生命安全。本文主要探讨了阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响,现报告如下。

1资料和方法

1.1一般资料选择2013年1月-2014年5月我院收治的脑血栓患者100例为观察对象,将其随机分为两组,各50例。对照组男30例,女20例,年龄38~76岁,平均年龄为(50.5±5.7)岁,病程2~9h,平均病程为(5.1±3.2)h;观察组男28例,女22例,年龄39~74岁,平均年龄为(50.1±5.3)岁,病程3~8h,平均病程为(5.3±3.4)h。所有患者均排除严重免疫系统疾病、肝肾疾病以及心肺疾病。两组患者在年龄、性别以及病程等一般资料方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法两组患者入院后,均接受常规治疗,即给予低盐饮食和吸氧护理,使脑缺血区的血液循环得到明显改善,促进患者神经功能恢复。对照组在常规治疗的基础上,再给予拜阿司匹林(生产厂家:德国拜耳医药保健有限公司,规格:100mg,国药准字J20080078)口服治疗,75~100mg/次,1~2次/d,连续治疗14d;而观察组在对照组治疗的基础上,再运用他汀类药物联合治疗,即给予阿托伐他汀(生产厂家:辉瑞制药有限公司,规格:10mg,国药准字J20070060)口服治疗,10mg/次,1次/d,连续治疗14d。

1.3疗效判定标准临床上在评价治疗效果时,通常以下列4个标准为基本依据。(1)痊愈:偏瘫、头痛、偏盲、意识障碍等临床症状完全消失,神经系统功能缺损评分较治疗前下降91%~100%,且病残程度评定为0级;(2)显效:偏瘫、意识障碍等临床症状明显改善,神经功能缺损评分较治疗前下降40%~90%,且病残程度评定为1~3级;(3)有效:偏瘫、头痛、偏盲、意识障碍等临床症状有所改善,神经功能缺损评分较治疗前下降18%~45%;(4)无效:临床症状没有出现任何变化,神经功能缺损评分较治疗前下降<18%,甚至病情不断发展恶化[3]。

2结果

2.1两组患者临床治疗效果对比观察组治疗总有效率为92.0%;对照组治疗总有效率为80.0%,两组患者的临床治疗效果差异明显,有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者临床治疗效果对比〔n(%)〕

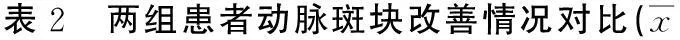

2.2两组患者动脉斑块改善情况对比经过2周治疗,观察组患者的颈动脉内膜-中层厚度和动脉斑块面积均得到了有效的改善和很好的控制,两组患者的临床治疗效果差异明显,有统计学意义(P<0.05),详见表2。

±s)

3讨论

脑血栓是临床上一种比较常见和多发的缺血性脑血管病,本病的病机比较复杂,有报道显示,颈动脉粥样硬化斑块是诱发脑血栓形成的一个重要原因,血管内形成粥样硬化斑块后,可以使管腔变得狭窄,减少血流量,影响血液的正常循环,血管内膜上容易黏附血液中的有形成分,从而导致血栓形成[4],发病初期,大多数患者会出现不同程度的眩晕、中枢性偏瘫、复视以及面瘫等临床症状。相关调查报告显示,诱发脑血栓的因素有很多,比如生活不规律、降压过度、嗜烟、过度劳累、情绪波动大、受寒以及酗酒等[5],该病的治疗时间长、容易复发,不仅威胁患者的身体健康,还严重影响患者的生活质量。阿司匹林是临床上运用比较广泛的一种镇痛解热药,该药具有抑制血小板聚集、抗炎、镇痛以及解热等作用。在高胆固醇血症、血管内皮受损等情况下活化血小板,通过对核因子进行抑制而减少各种炎性介质和黏附分子的表达,一方面可以降低动脉粥样硬化的形成几率,另一方面还能稳定已经形成的斑块,从而达到治疗目的[6]。

同时,脂质代谢紊乱是导致动脉粥样硬化发生的重要原因之一。他汀类药物作为一种还原酶抑制剂,该药进入人体后,可以对肝脏合成胆固醇的限速酶进行抑制,将细胞内羟甲戊酸的代谢途径阻断,减少细胞内胆固醇的合成,并对细胞膜表面进行反馈性刺激,增加低密度脂蛋白受体的活性和数量,降低血清胆固醇水平,调节血脂,对血管内皮的炎症反应进行抑制,稳定动脉粥样斑块,使血管内皮功能得到改善,充分发挥保护神经、延缓动脉粥样硬化、抗血栓以及抗炎等作用[7]。本文结果显示,与对照组相比,观察组患者的动脉斑块明显改善且治疗总有效率高、效果显著。

综上所述,临床上运用阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓,不仅可以控制动脉斑块面积,还能增强治疗效果,使患者的预后生活质量得到有效改善,值得推广。

参考文献

[1]梁钢,张艮娟,梁玉霞. 阿司匹林联合他汀类药物治疗脑梗死的疗效〔J〕. 当代医学,2013,19(9):54-55.

[2]邓智勇. 阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响〔J〕. 当代医学,2013,25(19):30-31.

[3]王月.阿司匹林联合他汀类药物治疗脑血栓的疗效及其对动脉斑块的影响〔J〕. 中国卫生产业,2013,25(19):87-89.

[4]王春雨,王海鹏,刘洁.脑梗死患者应用阿司匹林联合他汀类药物对颈动脉斑块的影响评价〔J〕.中国实验诊断学,2013,25(3):312-315.

[5]史润霞,黄梅. 脑血栓患者阿司匹林联合他汀类药物对颈动脉斑块的影响分析〔J〕. 中国卫生产业,2014,24(12):22-23.

[6]周经霞. 阿司匹林联合他汀类药物对脑血栓患者颈动脉斑块的影响〔J〕. 中国医药导刊,2012,4(7):1192-1193.

[7]闫涛. 他汀类药物联合普罗布考或阿司匹林对缺血性脑卒中的影响〔D〕.天津:天津医科大学,2013.

(编辑紫苏)

收稿日期2015-03-10

中图分类号:R743.32

文献标识码:B

文章编号:1001-7585(2015)09-1173-02