天然产物与核酸相互作用的荧光光谱法研究进展

2015-01-05孙艳涛彭婷婷赵磊崔运成

孙艳涛,彭婷婷,赵磊,崔运成

天然产物与核酸相互作用的荧光光谱法研究进展

孙艳涛1,3,彭婷婷1,2,赵磊4,崔运成1,3

(1.吉林师范大学化学学院,四平 136000;2.吉林省白城师范学院化学学院,白城 137000;3.吉林师范大学环境友好材料制备与应用省部共建教育部重点实验室,四平 136000;4.吉林省四平市食品药品检验所,四平 136000)

近年来天然产物与DNA相互作用的研究引起广泛关注并取得重要进展。探讨近几年天然产物与核酸相互作用的荧光光谱法研究进展,总结不同类型天然产物与核酸相互作用的结合常数、结合位点数和结合力类型等实验结果,讨论研究中存在的问题以及该领域的发展方向,为开发低毒、有效的抗癌新药提供参考。

天然产物;核酸;光谱法,荧光;相互作用

天然产物是自然界的生物历经千百万年的进化过程中通过自然选择保留下来的二次代谢产物,具有化学多样性、生物多样性和类药性,临床上应用的许多药物都直接或间接来源于天然产物。天然产物中的很多种成分,如黄酮、生物碱、香豆素、蒽醌、木脂素等是重要的药物来源,其在抗癌、抗感染、免疫和中枢神经系统药物等方面已经显示出具有很大的优势[1-2]。DNA是许多药物作用的首要靶分子,许多小分子化合物与核酸发生相互作用时,破坏其模板作用,使核酸链断裂,进而影响基因调控和功能表达。因此,研究天然产物化学成分与生物大分子之间的相互作用不仅能够为阐明天然产物发挥药理作用的机制提供科学依据,而且能够为新药设计提供理论指导[3]。药物和DNA相互作用的常用研究方法主要有荧光光谱法、紫外光谱法、电化学法等[4]。荧光光谱法以其灵敏度高、选择性好、低检测限、方法简便等优点,目前已被广泛用于药物和DNA相互作用的测定。笔者综述了五大类天然产物同核酸相互作用的研究进展,为有效合理利用药用植物资源,开发新一代抗癌药物和低毒、高灵敏的探针提供理论依据。

1 黄酮类化合物与核酸研究进展

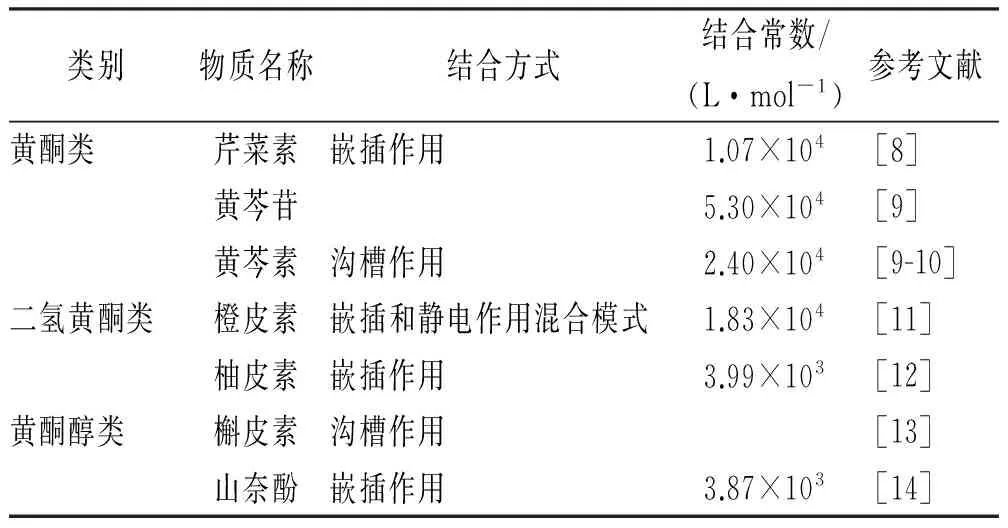

黄酮类药物小分子插入到DNA碱基对中可以防止DNA损伤,起到抗氧化的作用。研究表明,黄酮类物质的抗氧化、清除自由基的性质主要是B环活性部位起作用,且与B环上羟基数目有直接关联,随羟基数目的增加而增加。但当B环酚羟基数目达到一定数量时,抗氧化活性不再变化。当B环酚羟基数目相同时,酚羟基的位置对抗氧化活性存在影响。含邻二酚羟基的黄酮抗氧化活性强于含间二酚羟基的黄酮。如槲皮素和芦丁的抗氧化活性就明显高于桑色素[5]。黄酮B环上的邻二酚羟基的存在极大增强了其抗氧活性,可认为是高效黄酮类抗氧剂的结构基础,而羟基甲基化不利活性[6]。JANJUA 等[7]将桑色素、槲皮素、芦丁与DNA之间的作用做了对比,结果表明槲皮素与DNA的结合能力较强,结合常数槲皮素>芦丁>桑色素。目前黄酮类化合物与核酸相互作用的研究应用已取得了许多进展[8-14],见表1。

表1 黄酮类化合物与核酸研究进展

黄酮结构中的超离域度、大π键共轭体系、孤对电子的氧原子以及空间结构都有利于配合物的形成。有关黄酮类天然产物与金属离子形成的配合物同DNA相互作用也受到了许多关注。柚皮苷可以与铜(Ⅱ)形成配合物,该配合物可以插入到DNA碱基对中,与DNA发生作用[15]。槲皮素有微弱的荧光,DNA的加入导致槲皮素荧光增强,槲皮素可以作为一种新型的、高灵敏的和低毒的荧光探针[16]。LIU等[13]研究表明槲皮素与DNA以沟槽方式相互作用。桑色素及其金属配合物均可与DNA相互作用[17-23]。

2 生物碱类化合物与核酸研究进展

一般生物碱类化合物是无色的,但如果结构中具有较长的共轭体系,并有助色团等功能团存在,则在可见光下呈现颜色。利用生物碱自身的荧光分子特性,可用于研究喜树碱和酒石酸长春质碱与DNA 的相互作用[24-25]。苦参碱及吴茱萸碱也可与DNA发生嵌插作用[26]。还有部分生物碱本身无荧光或者在水溶液中的荧光量子产率很低,因此在药物与DNA相互作用的研究中往往采用荧光探针进行测定。彭俊峰等[27]以溴化乙啶(ethidium bromide,EB)为荧光探针研究虫草素与DNA的作用机制,实验结果表明虫草素与DNA作用方式为混合方式,即存在虫草素与DNA的磷酸基团作用,又存在虫草素插入DNA双螺旋的嵌插方式。无毒、无不良反应的小檗碱可代替有致癌性的溴化乙锭,为安全、无环境污染、定量测定DNA 提供了新试剂的使用基础[28-29]。

3 香豆素类化合物与核酸研究进展

药物小分子取代基不同对其与DNA作用的方式有很大影响,且导致结合常数及结合位点也不同。张爱平等[30]研究7-羟基香豆素和6,7-二羟基香豆素与DNA的结合作用,DNA对二者的荧光猝灭机制均为静态猝灭,作用力主要是氢键和范德华力,作用方式均为沟槽作用,7-羟基香豆素和6,7-二羟基香豆素与DNA的结合常数分别为2.13×104和5.27×102L·mol-1。这是由于6,7位两羟基相邻时与DNA作用时空间位阻增大,因此,DNA与6,7-二羟基香豆素作用力较弱,结合常数较小。同样该组研究欧前胡素及同分异构体异欧前胡素与DNA的作用机制,欧前胡素和异欧前胡素的结构差异在于3-甲基丁-2-烯氧基的位置不同,异欧前胡素中3-甲基丁-2-烯氧基与酮基处于香豆素母核的异侧,增大了异欧前胡素与DNA作用的空间位阻,使得香豆素母核不易与DNA结合,从而导致异欧前胡素与DNA的结合力小于欧前胡素[31]。张红艳等[32]研究蛇床子素与DNA之间有着较强的相互作用。ZHOU等[33]证实补骨脂内酯与DNA发生嵌插作用,二者之间的作用力主要为氢键和范德华力。

4 蒽醌类化合物与核酸研究进展

荧光光谱法是根据小分子化合物与DNA相互作用前后荧光强度的变化研究两者的作用。荧光强度的变化可以是荧光猝灭也可能是荧光增强。苏布道等[34]对大黄素与DNA之间的作用模式进行了考查。大黄素与DNA形成了复合物导致了荧光猝灭,同时引入外源性荧光EB作为指示探针,考查了大黄素对EB-DNA体系荧光强度的影响,进一步说明两者之间的作用模式为嵌入式。韦欣煜等[35]报道了芦荟大黄素苷同样能够以插入方式与DNA分子结合,由于DNA双螺旋链具有疏水性作用,能够保护芦荟大黄素分子不受水分子的猝灭作用,导致芦荟大黄素苷荧光增强。

5 木质素类化合物与核酸研究进展

牛蒡子苷自身具有荧光的特性,SUN等[36]研究发现导致牛蒡子苷荧光猝灭的原因是由于同DNA以沟槽模式相互作用,根据推导出的结合公式计算两者的结合常数和结合位点。

目前,药物筛选主要有体内和体外两种方法。常见体外法以DNA为作用靶标,药物小分子与之结合后干扰DNA的合成与复制,从而抑制病变细胞的恶性生长。体外法在操作上相对简单,实验的干扰因素少且易控制,结果与体内方法吻合度较高,因而得到广泛使用。

近年来发展了各种新型荧光技术应用到核酸与生物分子间的相互作用,如同步荧光法、导数荧光法、荧光探针法、时间分辨荧光法、三维荧光法、偏振荧光法等,这些方法和技术的应用使荧光分析不断朝着高效、痕量、微观和自动化方向发展,以更准确、更灵敏、更专一和更低检测限获得药物与生物大分子相互作用的有关信息。一方面随着新型、性能优异的天然荧光探针的开发,人类将能够实现对一些生物过程运用多种方法、多种参数进行实时观测、动态研究,这极大地推动基因组学及相关学科的发展。另一方面,该研究能够开发出具有高靶向性、广谱、低毒的新一代抗肿瘤药物,加速天然产物的有效开发利用,促进我国中医药在世界的广泛发展。

[1] CORDIE C,MORTON D,MURRISON S,et al.Natural pro-ducts as an inspiration in the diversity-oriented synthesis of bioactive compound libraries[J].Nat Prod Rep,2008,25(4):719-737.

[2] MOHR J T,KROUT M R,STOLTZL B M.Natural products as inspiration for the development of asymmetric catalysis[J].Nature,2008,455(7211):323-332.

[3] 王兆伏,宋凤瑞,刘志强,等.质谱技术在中药小分子与生物大分子相互作用研究中的应用[J].质谱学报,2010,31(3):129-137.

[4] SIRAJUDDIN M,ALI S,BADSHAH A.Drug-DNA interac-tions and their study by UV-Visible,fluorescence spectroscopies and cyclic voltametry[J].J Photochem Photobio B,2013,124(5):1-19.

[5] 陈琪,王伯初,唐春红,等.黄酮类化合物抗氧化性与其构效的关系[J].重庆大学学报(自然科学版),2003,26(11):48-51.

[6] 陈时宏.黄酮类化合物的抗氧作用及其构效关系[J].海峡药学,1998,10(4):4-6.

[7] JANJUA N K,SIDDIQA A,YAQUB A,et al.Sectropho-tometric analysis of flavonoid-DNA binding interactions at physiological conditions[J].Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc,2009,74(5):1135-1137.

[8] 尚永辉,李华,孙家娟,等.吖啶橙为荧光探针研究芹菜素与DNA的相互作用[J].分析科学学报,2011,27(6):747-750.

[9] SUN Y T,BI S Y,SONG D Q,et al.Study on the interaction mechanism between DNA and the main active components in Scutellaria baicalensis Georgi[J].Sensors Actuators B:Chemical,2008,129(2):799-810.

[10] 郭蒙,王淑敏,王佳丽,等.光谱和电化学方法研究黄芩素与核酸相互作用的机制[J].应用化学,2014,31(1):114-119.

[11] 刘娟,林琳,王利丹,等.光谱法研究橙皮素与DNA分子间的相互作用机制[J].光散射学报,2011,23(1):90-94.

[12] HEGDE A H,PRASHANTH S N,SEETHARAMAPPA J.Interaction of antioxidant flavonoids with calf thymus DNA analyzed by spectroscopic and electrochemical methods[J].J Pharm Biomed Anal,2012,63(1):40-46.

[13] LIU Y,WU X,ZHOU H P,et al.The fluorescence enhan-cement of quercetin-nucleic acid system and the analytical application[J].J Biological Chem Luminesc,2009,24(6):416-421.

[14] 张国文,郭金宝,陈秀霞,等.中草药功能因子山柰酚与DNA相互作用的研究[J].分析测试学报,2009,28(3):357-360.

[15] MELLO L D,PEREIRA R M S,SAWAYA A C H F,et al.Electrochemical and spectroscopic characterization of the interaction between DNA and Cu(II)-naringin complex[J].J Pharm Biomed Anal,2007,45(5):706-713.

[16] DOLATABADI J E.Molecular aspects on the interaction of quercetin and its metal complexes with DNA[J].Int J Biolog Macromol,2011,48(2):227-233.

[17] 王流芳,宋玉民,冯亚非,等.桑色素及其配合物与DNA作用的比较[J].化学学报,2004,62(22):2277-2281.

[18] SONG Y M,KANG J W,ZHOU J,et al.Study on the fluorescence spectra and electrochemical behavior of ZnL2 and Morin with DNA[J].Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc,2000,56(12):2491-2497.

[19] SONG Y,KANG J,WANG Z,et al.Study on the inter-actions between CuL(2) and Morin with DNA[J].J Inorg Biochem,2002,91(3):470-474.

[20] PANHWAR Q K,MEMON S,BHANGER M I.Synthesis,characterization,spectroscopic and antioxidation studies of Cu(II)-morin complex[J].J Mol Struct,2010,967(1-3):47-53.

[21] ZHANG G W,GUO J B,PAN J H,et al.Spectroscopic studies on the interaction of morin-Eu(III)complex with calf thymus DNA[J].J Mol Struct,2009,923(1-3):114-119.

[22] 林旭聪,谢增鸿,郭良洽,等.核酸-桑色素-铝(Ⅲ)三元荧光体系的研究[J].光谱学与光谱分析,2004,24(10):1230-1234.

[23] 王兴民,宋玉民,滕秀兰,等.桑色素合镧(Ⅲ)与核酸作用的荧光光谱及其分析应用[J].光谱学与光谱分析,2004,24(3):339-341.

[24] 于岚岚,杨冉,白希希,等.喜树碱与DNA相互作用的光谱学研究[J].发光学报,2011,32(11):1197-1203.

[25] 刘炜,张琼梅,史载锋,等.酒石酸长春质碱与DNA相互作用的光谱研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2011,45(4):595-598.

[26] SUN Y T,PENG T T,ZHAO L,et al.Studies of interaction between two alkaloids and double helix DNA[J].J Lumine,2014,156(1):108-115.

[27] 彭俊峰,凌建亚,张晗星,等.虫草素与DNA作用的光谱研究[J].光谱学与光谱分析,2004,24(7):858-861.

[28] LI W Y,LU Z H.The fluorescent reaction between berbe-rine and DNA and the fluorometry of DNA[J].Microchem J,1998,60(1):84-88.

[29] 宋玉民,郑秀荣,吴锦绣,等.小檗碱和溴化乙锭与DNA的光谱学作用研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2006,42(5):63-67.

[30] 张爱平,杨锦艳,郑茂东,等.7-羟基香豆素及6,7-二羟基香豆素与DNA的作用机制及构效关系研究[J].中国新药杂志,2011,20(1):68-74.

[31] 张爱平,郝娟,黄茜,等.欧前胡素及同分异构体与DNA的作用机制及构效关系研究[J].分子科学学报,2012,28(1):36-42.

[32] 张红艳,邹艳辉,余宇燕.蛇床子素与DNA的相互作用研究[J].中国医药科学,2013,3(7):33-34.

[33] ZHOU X Y,ZHANG G W,WANG L H.Probing the binding mode of psoralen to calf thymus DNA[J].Intern J Biological Macromolec,2014,67(2):228-237.

[34] 苏布道,廖立敏,雷光东,等.大黄素与DNA相互作用方式的研究[J].分析测试学报,2011,30(6):600-606.

[35] 韦欣煜,梅文杰,刘云军.芦荟大黄素苷与DNA相互作用的研究[J].广东药学院学报,2007,23(5):541-543.

[36] SUN Y T,ZHANG H Q,BI S Y,et al.Studies on the arctiin and its interaction with DNA by spectral methods[J].J Lumine,2011,131(11):2299-2306.

《医药导报》入选2015—2016RCCSE中国核心学术期刊

(本刊讯)2015年初出版的《RCCSE中国学术期刊评价研究报告——权威、核心学术期刊排行榜》第4版显示,《医药导报》在最新的学术期刊评价中被评定为“RCCSE 中国核心学术期刊(A-)”。这是《医药导报》获得的又一殊荣,也标志着《医药导报》已步入核心和权威科技期刊行列。

《RCCSE中国学术期刊评价研究报告——权威、核心学术期刊排行榜》由武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学图书馆、中国科教评价网(www.nseac.com)共同研制。本次学术期刊评价重点突出期刊学术影响力,同时注重对期刊网络传播效率和期刊即时反应速率的考察,主要评价指标包括总被引频次、2年影响因子、即年指标、基金论文比、Web即年下载率、二次文献转载量(或国外重要数据库收录情况)和专家定性评价。其本次进行的学术期刊评价工作主要涉及65个一级学科(含3个综合性学科)的期刊学术质量和影响力综合评价,以及高职高专成高院校学报综合影响力独立评价两个部分。进入本次评价的学术期刊6 201种,一级学科产生权威期刊(A+)316种(排名在前0~5%),核心期刊[A(排名在前>5%~15%)和A-(排名在前>15%~30%)]1 572种,准核心学术期刊(B+)1 848种(排名在前>30%~60%),一般期刊(B)1 828种(排名前>60%~90%),较差期刊(C)637种(排名前>90%~100%)。

《医药导报》编辑部将以此为契机,进一步完善编辑出版质量控制体系,积极组编医药前沿热点综述和述评稿件,提高质量,增强可读性和实用性。

《医药导报》编辑部

2014-07-10

2014-11-28

孙艳涛(1979-),女,吉林辽源人,副教授,博士,研究方向:光谱分析和色谱分析。电话:0434-3292154,E-mail:1979yanzi@163.com。

崔运成(1963-),男,吉林白城人,教授,学士,研究方向:无机分析化学。电话:0434-3292154,E-mail:yunchengc63@163.com。

R285.5

A

1004-0781(2015)09-1199-04

10.3870/j.issn.1004-0781.2015.09.022