心理干预对脑血管疾病患者焦虑与抑郁情绪的影响

2014-12-31孟庆霞

孟庆霞

在“生物-心理-社会”新的医学模式下,在注重整体护理的今天,心理干预在临床护理中显得尤为重要。我国作为脑血管疾病的高发国家,在脑血管疾病的护理上做了大量研究。本研究旨在探讨心理干预对脑血管疾病患者焦虑与抑郁情绪的影响。

1 资料与方法

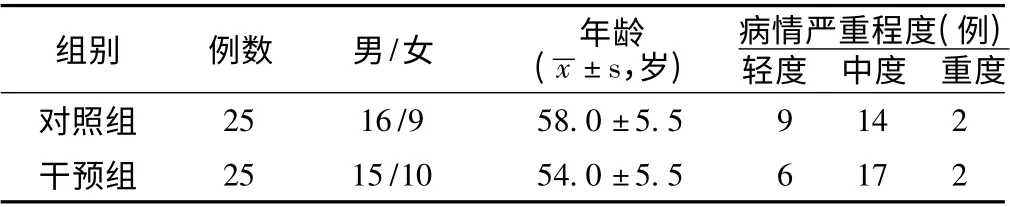

1.1 一般资料 收集2010 年6 月—2012 年4 月我院住院的脑血管疾病伴焦虑、抑郁情绪患者50 例,其中男31 例,女19例;文化程度:文盲6 例(12%),小学9 例(18%),初中14 例(48%),高中18 例(16%),大专2 例(4%),本科及以上1 例(2%)。将其随机分为对照组和干预组,各25例,两组患者性别、年龄及病情严重程度比较,差异均无统计学意义(P <0.05,见表1)。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of basic data between two groups

1.2 干预方法 对照组给予常规护理,干预组在常规护理基础上给予心理干预。心理干预内容:根据患者的年龄、性别、接受程度等恰当并耐心详细地介绍和讲解脑血管疾病的相关知识,并指出焦虑、抑郁等负性情绪对病情的影响;护理过程中要以真诚的态度主动接触、关心患者;指导患者安静舒适地坐或躺在病床上进行放松训练,全身肌肉处于松弛状态,保持情绪稳定和安静,同时,可让患者多聆听节律舒缓、韵律优美的轻音乐,以放松心情,减轻思想压力;为让患者切身体会到亲人的关心,缓解其焦虑、抑郁情绪,护理人员可鼓励患者亲友探视陪护,在精神和生活上给予患者关心和照顾,以减轻其孤独无助感,并增强其战胜疾病的信心;指导患者正确地面对疾病,保持平和的心态,通过放松疗法重建信心,通过满足需求、转移注意力等方法教导患者多与亲人、朋友沟通,学会释放紧张情绪。

1.3 观察指标 治疗前和治疗1 个月后采用焦虑自评量表(SAS)[1]及抑郁自评量表(SDS)[2]对患者进行评分,SAS 评分<50 分为正常,SDS 评分<50 分为正常,评分越高焦虑、抑郁程度越严重。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0 统计学软件进行数据处理,计量资料以(x ±s)表示,组间比较采用t 检验,计数资料采用χ2检验,等级资料采用秩和检验,以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

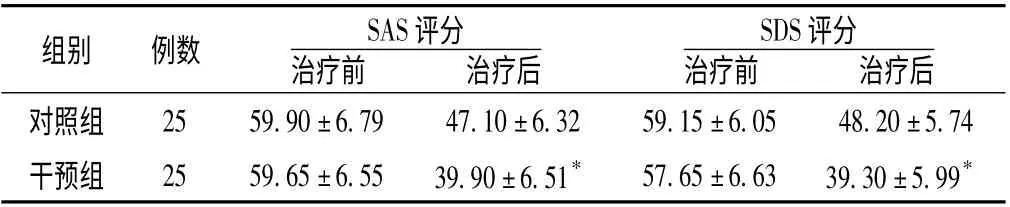

治疗前两组患者SAS 和SDS 评分比较,差异均无统计学意义(P >0.05);治疗后干预组SAS 和SDS 评分均低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05,见表2)。

表2 两组治疗前后SAS 和SDS 评分比较(x ±s,分)Table 2 Comparison of SAS and SDS scores between two groups before and after treatment

3 讨论

机体的免疫力会随着焦虑、抑郁等不良情绪的产生而降低,从而对疾病的转归产生影响。而焦虑、抑郁等不良情绪普遍存在于脑血管疾病患者中,分析原因如下:不能正确面对以及过重地看待自己的疾病,精神压力过大;疾病反复发作,加重了焦虑、抑郁情绪;长期卧床不能自我放松。针对以上诱因,本研究在常规护理的基础上增加心理干预,结果显示治疗后干预组SDS 和SAS 评分均低于对照组,表明心理干预能有效缓解脑血管疾病患者的焦虑、抑郁情绪。何桂霞[3]、戴凤珠[4]的研究发现,心理干预能够控制和消除脑梗死和颅脑损伤患者临床治疗和护理过程中的心理障碍,时常保持稳定情绪。针对脑血管疾病患者的焦虑、抑郁情绪,提出以下临床指导。

在应用药物、康复训练、健康教育等常规护理的基础上,自始至终均应该重视心理干预,以人为本是现代心理治疗的理念,应采取积极的支持性的心理治疗。 (1)护理人员应学会换位思考,与患者多进行沟通,尽可能设身处地的考虑事情,做到尊重和理解患者及其家属,对于其提出的合理要求尽量满足,切忌强加给患者自己的想法、做法,达到护理人员-患者-家属之间的和谐,以促进患者康复。 (2)为了消除患者及其家属的紧张情绪,护理人员应将治疗方案、疗效、可能出现的不良反应及应对措施等告知患者及其家属。(3)患者在治疗中应明确治疗的意义、目的,并掌握治疗方法及注意事项等,以提高治疗效果。 (4)为了改变患者焦虑、抑郁等不良情绪,护理人员可利用幻灯、图片、组织上课或个别讲解等方式或根据患者的爱好开展文娱活动等来分散和转移患者对自身疾病的注意力。(5)为使患者的身体舒适度和精神状态得到改善,需给患者创造一个通风良好、温度适宜、光线充足、安静、整洁、舒适的修养环境。 (6)康复期进行心理干预,以身心医学的观点给患者讲解情绪与疾病及其相互作用所产生的症状,实施有效认知护理。由于人的情绪来自于人对所遭遇事物的哲学观点或信念评价而非事物本身,因此,作为护理人员,需帮助患者顺应自我认知理论,调整认知模式。 (7)加强社会支持作用,护理人员可鼓励患者家属及其亲友,为让患者体会到周围社会支持的存在,可采取各种形式,尽可能使患者保持与原来生活环境的联系,以激发其生活的信心,同时帮助患者调整认知结构,对于深入了解并挖掘出的错误认知行为,应指导其采取积极的应对方式,获得理性的心理和行为。(8)医护人员要更新工作理念,提高专业水平,高超娴熟的技术和广博的知识是赢得患者信任的关键。护理人员要树立“以人为本、以患者为中心”的服务宗旨,在护理业务素质不断提高的同时,要加强人文经济、伦理、法律法规等方面知识的学习,以提高个人的综合素质。在实施各项治疗护理的同时进行心理沟通,随时掌握患者的心理状态,使患者的治疗达到事半功倍的效果。

1 吴文源. 焦虑自评量表(SAS) [J]. 上海精神病医学,1990,2(增):41-42,44.

2 王士雯,钱方毅. 老年心脏病学[M]. 北京:人民卫生出版社,2002:292.

3 何桂霞. 心理护理对脑梗死抑郁患者的干预效果观察[J]. 中国实用神经疾病杂志,2013,16 (13):105-106.

4 戴凤珠. 心理干预对老年颅脑损伤患者焦虑抑郁心理的影响[J].中国医学创新,2012,9 (4):23-25.