高职护理专业“1.5+1.5”人才培养模式下护理胜任力本位教学模式的设计1)

2014-12-16周玉琴朱青芝

周玉琴,朱青芝

护理专业原有的两年在校学习、1年在临床实习的“2+1”人才培养模式下培养的学生的综合能力不能完全满足工作岗位的需求,尚存在一些不足,其中专业知识及能力,尤其是实践能力的培养主要停留在听、看和模仿的层次,真实动手的体验和感受较少,对知识的理解不够透彻,不能完整地将学校所学知识迁移到临床实践中;另外原有护理专业人才培养方案中部分专业基础课程和专业课程内容上衔接不够合理,选修课程没有充分突出护理专业特点;专业课教学主要在校内由专任教师进行授课,实践教学能力不足,临床一线教师参与教学的程度较低。以上情况影响了高端技能型护理人才的培养,因此,如何有效的培养高职护理专业学生护理核心胜任力显得尤为重要。胜任力本位教育指以综合素质能力培养为中心的教育教学体系,为学生创造一个能够使他们获得真实经历的有意义的学习环境,以发展工作表现为导向的综合能力和个性特征来处理实践中的问题。护理胜任力本位教育是一种以护理胜任力为基础、融传授知识、培养能力与提高素质为一体的整体化护理教育理念和教育模式[1]。我院以护理胜任力达成为人才培养目标,构建了“校院合作、分段实施、双证并举”的“1.5+1.5”护理人才培养模式。现报告如下。

1 界定护理核心胜任力,确定人才培养目标

胜任力是指一个组织中的员工所具备的能够胜任工作岗位要求的知识、技能、能力和特质[2]。胜任力分为基本胜任力和核心胜任力。基本胜任力最能体现专业本质特征,是指人们从事某一职业所必需的能力,即从业能力。护理专业的基本胜任力主要包括各种护理技能、专业价值观、专业成长、管理协作能力等。核心胜任力是实现职业工作目标的必不可少的能力,它是一种可迁移的能力,使劳动者能够迅速适应岗位的变化,顺利进行职业活动,具有普遍性、可迁移性和工具性的特点[3]。赵戎蓉等[4]将护士核心胜任力定义为完成护理程序的评估、诊断、计划、实施、评价所需的知识、技能、能力和特质。这里的核心胜任力就是各科护士均应具备的护理能力。确立以护理胜任力达成为目的的人才培养目标:高职护理人才培养注重知识、能力和素质的协调发展,具有关爱护理对象和严谨求实的工作态度,具备较丰富的人文知识、基础医学、临床医学、预防保健知识,具备扎实、娴熟的护理专业基本知识、基本理论和基本技能,能运用沟通技巧与他人进行有效沟通与协作,能初步运用评判性思维分析问题并解决问题,能运用护理程序提供整体护理,实现维护和促进护理对象健康的工作目的;具有利用各种信息资源获取新知识、新信息、新技能,使自己的专业持续发展的能力。

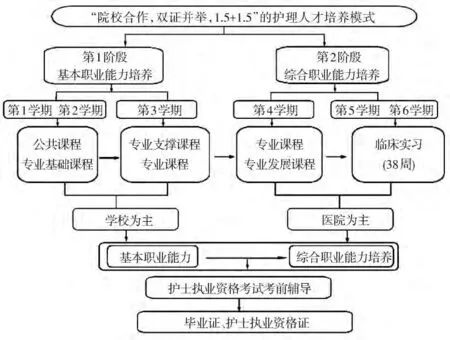

2 创新护理专业人才培养模式,实现学校和医院紧密对接(见图1)

图1 “1.5+1.5”护理人才培养模式

2.1 第1阶段:基本职业能力培养 第1学期~第3学期,在校内主要学习公共课程和专业基础课程,假期进行与护理专业工作有关的社会实践,使学生形成初步的职业认知,并掌握护理核心胜任力所必需的知识、技能。

2.2 第2阶段:综合职业能力培养 第4学期以医院教育为主,由临床一线教师承担教学任务,学习专业课程和专业发展课程,通过“教室进医院,课堂进病房”的教学模式,教师在医院教,学生在岗位上学,有助于培养护生的职业情感,促进护生综合职业能力形成。第5学期、第6学期学生在临床、社区进行实习,全面提高护生的护理核心胜任力。实习结束返回学校参加护士执业资格考试考前培训,提高学生考试通过率,3年教学运行中学校、医院共同育人交替进行,既实现了学校和医院紧密对接,同时又强化了护生在学校所掌握的知识、技能,形成良好的职业态度和职业行为,并能够将这种职业素养更好地迁移到就业岗位中,更好地胜任护理工作。

3 确定护理胜任力本位课程体系,实现教学与职业标准的对接

在护理专业建设委员会的指导下,在护理专业人才需求调研的基础上,明确护理专业的基本胜任力和核心胜任力,根据学生知识、能力和素质发展的规律,参考历年全国执业护士资格考试大纲,以护理工作从个体、家庭到社区的整体性进行课程体系的优化,以护理程序为理论框架,初步构建了围绕岗位需求的公共课程、专业基础课程、专业支撑课程、专业课程、专业发展课程五大模块,确定与临床护理工作紧密联系的12门课程为专业核心课程,并制定了以护理胜任力培养为目标的课程标准。教学内容的选取必须涵盖护理岗位的具体工作任务,因此,根据青海省的地域特点,对教学内容进行调整、重组,尤其增加了地方病(如包虫病、高原肺心病、鼠疫、碘缺乏症、布鲁氏菌病等)的教学内容,实现护理教学与职业标准的对接,更好地培养护生的护理核心胜任力。

4 构建以护理程序为理论框架,以学生为主体的护理胜任力教学模式(见图2)

图2 护理胜任力教学模式

以学生为主体,课堂及课程教学目标要以学生护理胜任力培养教学目标。改变了原有的专业课程理论知识在教室学习、实践能力的培养以典型病例分析和实训室仿真练习为主的教学模式,加强医院与学校共同育人,资源共享,双向共赢,在整个学习过程的第3学期专业支撑课程学习时聘请临床一线护理带教老师教授护理基本知识与技能的基础上,通过临床见习形成职业认知,缩短了课堂与临床的差距,也有助于培养学生的护理基本胜任力,为今后核心胜任力的形成奠定基础;第4学期开始在专业课程和专业发展课程教学中实施“教室设在医院,课堂搬进病房”的教学模式,主要由临床一线护理工作者担任授课任务,在真实工作情境中以护理程序为框架,将职业道德、人文关怀和创新能力培养贯穿教学全过程,逐步强化护生的基本胜任力和核心胜任力,真正实现做中学、学中做、“教、学、做、评”一体化,解决了医学知识落后于临床实践的不足,使学生学到的知识、技能与临床实践紧密结合,保证了高端技能型护理人才的培养。

5 建立合理的护理胜任力评价体系

根据赵戎蓉等[3,4]研究中获取6个维度的护士核心胜任力,即专业建设与发展能力、临床护理能力、支持和人际沟通能力、医学和护理知识应用能力、良好的个人特质、批判性思维与创新能力,以这6个核心胜任力为主要框架,采取过程性考核和终结性考核相结合的护士核心胜任力的评价体系,评价的主体主要由护生、教师、护理专家构成。过程性考核包括各种形式的作业、试卷测验、报告分析、角色扮演、护生自评等,各占一定比例;终结性考核由临床带教老师和任课教师通过组织护理查房及病例讨论方式对护生的临床技能、沟通技巧等核心胜任力进行综合评价。

总之,教育教学改革与实践是一项复杂而长远的系统工程,需要在实践中不断地探索、总结经验,才能形成有推广价值的成果。我们的研究刚刚起步,难免在培养方案、课程体系、教学模式、评价体系等改革过程中存在不足,如何培养面向临床护理和社区健康服务的“应用型”高技能人才,需要在教学改革实施的过程中不断思考和探索并不断完善。

[1] 吴瑛.护理胜任力本位教育——概念及实践[J].中华护理教育,2009,(10):435-439.

[2] Foss GF,Janken JK,Langford DR.Patton MM using professionional specialty competencies to guide course development[J].The Journal of Nursing Education,2004,43(8):368-375.

[3] 赵戎蓉,吴瑛.护理核心胜任力本位教育的研究与实践[J].中华护理杂志,2008,43(3):247-249.

[4] 赵戎蓉,吴瑛,金宁宁,等.护士核心胜任力界定工具的编制和评价研究[J].中华护理杂志,2008,43(6):485-489.