预期经济收益、城市生活能力与劳动力流向多元化

2014-12-16徐斌洪双

徐 斌 洪 双

一、问题提出

我国的农村劳动力流动较之于其他国家的最大不同点在于它是一个既有流出又有流入的过程,被分割为乡城迁移和城乡回流两阶段。据国家统计局最新数据显示,2013年我国农村外出农民工16610万人,比2012年增加274万人,增长1.7%,这表明我国的农业剩余劳动力转移在持续进行中。①而与此同时,农村劳动力回流也已成为一种长期的经济现象,国家统计局农村司的一项调查显示,作为主要劳动力流出地的中西部地区向东部地区流出的农民工在不断减少,外出农民工向中西部地区回流已呈现出明显态势。同时,经过20年流动变迁,虽然劳动力从农村向城市、从中西部向东部经济发达地区流动的主流格局仍未改变,但却出现了流向多元化的新特征,特别是劳动力回流已不再仅指简单地从城市返回到农村,还出现了由东部向中西部、由大中型城市向小城镇、由远距离地区向家乡附近地区等折回式回流的现象。我国的劳动力流动呈现出乡城迁移、城乡回流和折回式回流共存的动态变化过程。

国内外很多学者对上述情况进行了相应研究。有学者认为以户籍制度为核心的各种歧视性政策是导致农村劳动力城乡间摇摆流动的深层次归因。虽然近年来我国的户籍制度改革促进了大量永久移民的形成,但在短期内对农民工流动的引导作用是有限的。毋庸置疑,包括户籍制度在内的制度性约束仍是并将在相当长时间内影响着农村劳动力的流动决策,但并非是唯一的决定性因素。在对劳动力流动的微观分析中,以托达罗的预期城乡绝对收入差距假说为代表的传统人口流动理论为解释农村劳动力流动经济学动因提供了理论依据和启发性视角。国内很多学者在修正和拓展托达罗模型的基础上,分析劳动力流动的成本收益,验证了收入差距对劳动力流动决策的显著正向影响。虽然这些理论和已有研究尚不足以完全解释我国农村劳动力流动现象,但足以证明包括收入差距在内的经济因素也是劳动力流动决策的重要影响因素。事实上,当前我国劳动力流动呈多元化趋势是制度因素和经济因素相互作用的结果。基于此,本文综合考虑了政策与制度变迁等非经济因素和以成本收益为核心的经济因素对劳动力流动的双重约束,从劳动力个体最大化比较收益的角度出发,通过构建劳动力多元化流动的决策模型,尝试将农村劳动力的乡城迁移、城乡回流和折回式回流统一于一个研究框架下进行分析,以期论证劳动力流向多元化在制度约束下的微观理性。

二、对劳动力流向多元化影响因素的再认识

(一)政策与制度变迁等非经济因素对劳动力流向的影响

在我国,虽然城乡分割的二元格局自改革开放以来有所松动,农村劳动力得以允许自由流动和就业于城市非农部门,但是这种不平等的二元制度安排仍没得到根本性的改变,农村劳动力在城市仍受到以户籍制度为核心的各种制度性约束和歧视性政策限制,承受着许多不平等的待遇。在就业机会上,农村劳动力大都只能进入城市非正式部门和正式部门的非正式岗位,而且在工资报酬方面普遍存在着同工不同酬现象。而且,流入城市的农村劳动力,由于户籍限制无法同城市居民一样平等地享受各种社会福利和基本公共服务,他们的子女也缺乏接受公平教育的机会。在住房方面,农村劳动力更是被排除在城市住房保障体系之外,很难以合理的价格获得住房。这些限制造成农村劳动力很难融入城市,而只能在城乡之间摇摆。最新的一项调查表明,80%受调查的农村外出劳动力预计自己以后会回到农村。可见,包括户籍制度在内的制度约束和歧视性政策是农村劳动力流动的最大障碍和阻滞农村劳动力融入城市最大门槛,也是造成劳动力回流和折回式回流的重要原因。另一方面,我国不同时期的政策制度变迁也对农村劳动流动产生了很大影响。伴随着当前我国新农村建设的深入开展,各项支农惠农政策的出台实施,以及我国小城镇建设步伐的加快,在相当程度上成为吸引农村劳动力回流的重要引力。

值得注意的是,制度与政策变迁所造成的影响不仅在于其对劳动力流动的直接引导和强化,更重要的是其对农村劳动力的“生活预期”、“生活目标”、“心理定位”、“生命周期”等心理因素的动态长期作用。农村劳动力改变流动向度和流动决策组合很大程度上是对制度性约束进行的回应。而且政策与制度变迁与劳动力流动的成本收益有着很强的内在相关性,具备“拟参数”的明显特征,因此,可将政策与制度变迁②的影响作用内生到考察劳动力流动决策的理论模型中。

(二)经济因素对劳动力流向的影响

从行为选择的经济利益角度看,无论何种向度的劳动力流动,都是对最大化劳动比较收益的寻求,都是为适应环境动态变化的理性行为,符合“经济人”假设。农村劳动力决定进行乡城迁移的直接目的就是为了改变农村收入低下现状,获取城乡工农业比较收益,实现劳动比较收益最大化。而后,农村劳动力为获取最大化的城市工资收入而在企业内、企业间及区域间流动的现象普遍存在。进一步地,在对城乡收入差距和工农收益的权衡比较后,劳动力决定回流到农村或者进行折回式回流也是其追求比较收益最大化的一种表现。

那么,到底有哪些变量会影响劳动力的预期和实际比较收益,进而影响劳动力的流动决策呢?从成本收益的角度出发,较为宏观的来看,工资性收入(WI)③的获得是劳动力从农村流入城市务工最主要的目的和最大收益。而且农村劳动力通过乡城迁移还可获得包括在各种劳动中所获得的工作技能和相关知识等技能性收益、为家庭及子女发展积累的代际性收益等在内的非工资性收益(RI),这些无形的人力资本积累对农村劳动力的城市就业以及回流后的就业选择和收入提升有着积极重要。同时,流入城市的农村劳动力通过共享城市文化、基础设施、公共服务等还获得了心理收益(PI)。另一方面,由劳动力进行乡城迁移而需承担的成本又主要包括制度性成本(SC)、城市基本生活成本(LC)、机会成本(OC)以及心理成本(PC)四个方面。其中的制度性成本(SC)指的是由于二元制度安排所造成的现实费用支出的增加。比如,由于城乡教育水平和工作类型的差异,农村劳动力进入城市首先需要进行再教育或务工培训,由此产生的费用支出就属于制度性成本;城市基本生活成本(LC)指为解决生活必需的衣、食、住、用、行所产生的费用;机会成本(OC)则是指农村劳动力选择进入城市而放弃的在农村可能获取的最高收入,而在农村的收入来源主要有务农净收入(NAI)和农村非农领域务工净收入(NNI);心理成本(PC)则主要指对流动所需成本的心理负担、进入城市后的归属感缺失、受到种种歧视以及离开家庭所造成的精神层面的成本。

三、流动向度的多元化:一个劳动力流动的决策模型

本文将在上述讨论的基础上,构建一个包括政策与制度变迁在内的非经济因素和以成本收益为核心的经济因素共同作用下的劳动力流动决策模型,进一步通过理论模型来说明当前我国农村劳动力流向多元化的原因。

(一)基于预期净经济收益的乡城迁移向度的流动决策

如上所述,无论何种向度的劳动力流动,都是对最大化比较收益的寻求。那么,何谓最大化的比较收益呢?在分析已有理论和实证研究成果的基础上,本文在托达罗模型及后续学者修正和拓展基础上进行再修正,引入一个新的命题:预期净经济收益(ENY)。预期净经济收益命题认为决定劳动力流动与否的经济因素是流入地预期净收入与流出地预期净收入的差额,克服了托达罗模型直接比较城乡绝对收入数量的局限。显然,农村劳动力流动的经济动因就是寻求正的预期净经济收益。只有当ENY>0,即预期净经济收益为正值时,劳动力流动才会发生。

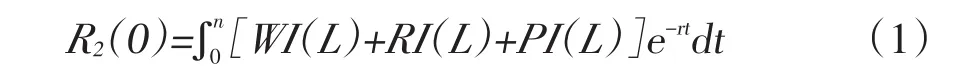

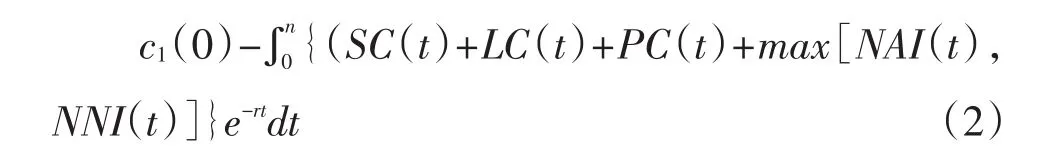

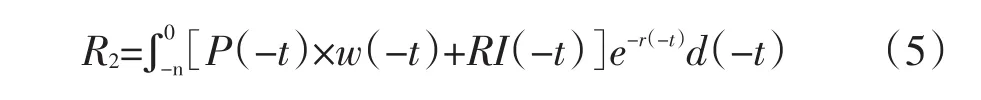

基于上文对农村劳动力流动成本收益的界定和分析,可得到乡城迁移向度下农村劳动力流动的预期总收益函数(公式1)和预期总成本函数(公式2),即:

式中:R1(0)为劳动力流动预期总收益的贴现值,WI(t)、RI(t)和PI(t)分别为第t期工资性收入、非工资性收益和心理收益。n为计划范围内的时期数,r为贴现率。

式中:C1(0)为劳动力流动预期总成本的贴现值,SC(t)、LC(t)、PC(t)、NAI(t)和NNI(t)分别为第t期制度性成本、城市基本生活成本、心理成本、务农净收入和农村非农领域务工净收入。

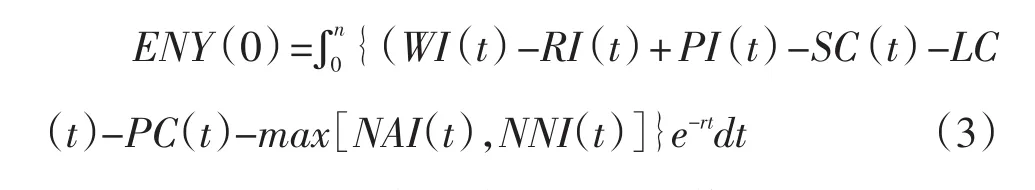

很显然,该向度的农村劳动力流动决策依据就在于预期流动总收益与预期流动总成本的差额,也即上文所说的预期净经济收益。由此,用公式1减去公式2即可得到预期净经济收益函数(公式3):

此时,当预期净经济收益为正值,即ENY(0)>0时,农村劳动力通过乡城迁移所获得的预期总收益不仅补偿了所有的预期流动总成本,而且还获得了比较净收益。

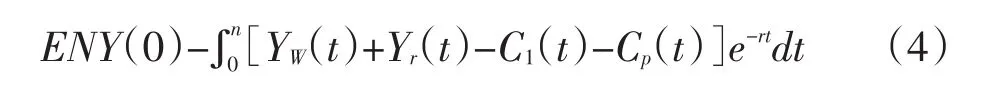

进一步地,如果分别对劳动力流动的预期总收益函数和预期总成本函数中的对应部分进行合并和加减,就可得到一个简化的劳动力流动预期净经济收益函数,从中能够更加清楚地反映出各变量对预期净经济收益以及在此基础上的流动决策的影响和路径。如果用工资性收入WI(t)减去max[NAI(t),NNI(t)]中的最大值收入,即可得到城乡收入差距;用城市基本生活成本LC(t)减去 max[NAI(t),NNI(t)]中最大值的生活消费支出,即为城乡生活成本差距;用非工资性收益RI(t)减去制度性成本SC(t)即为劳动力流动的非工资性收益差额;而心理收益PI(t)与心理成本PC(t)的差额就构成了劳动力流动的心理成本差额。那么,劳动力流动的预期净经济收益函数就可以简化为:

式中:Yw(t)、Yr(t)、Cl(t)和Cp(t)分别表示城乡收入差距、城乡生活成本差距、非工资性收益差额和心理成本差额。

从公式4可知,假定计划范围内的时期数n和贴现率r确定的情况下,劳动力的流动决策依据就取决于城乡收入差距、城乡生活成本差距、非工资性收益差额和心理成本差额等四个基本因素。当ENY(0)>0,劳动力才会选择流动以寻求最大化的比较收益。反之,劳动力就会选择不流动。

(二)基于城市生活能力的城乡回流或折回式回流向度的流动决策

当通过流动可以获取正的预期净经济收益时,农村劳动力的乡城迁移现象便出现了。接下来的问题是:到了城市以后,劳动力是否能获得其预期的正的净经济收益?其实际获得的收益能否保证农村劳动力的生存和进一步发展呢?如果对上述两个问题的回答是肯定的,那么劳动力就会选择继续留在城市,此时在经济上对劳动力来说是有利的。毋庸置疑,当情况相反时,劳动力很有可能会选择城乡回流或者折回式回流。那么,究竟什么情况会使劳动力选择继续留在城市工作或引起劳动力的“被动回流”④呢?为此,本文提出第二个新的解释概念:城市生活能力净值(CLA)。与这一概念相对应的是劳动力的城市生活障碍,包括制度约束和经济障碍,而制度约束通过影响劳动力在城市的就业率(p)、工资率(w)和非工资性收入(RI),进而影响着劳动力在城市的收入水平和生活能力,最终又通过成本收益比较的形式得以反应。此时,劳动力在城市生活的实际收益函数可用公式5来表示:

式中:R2(0)为过去t期(-t期)劳动力在城市所获实际收益的贴现值,p(-t)、w(-t)和RI(-t)分别表示过去t期(-t期)劳动力在城市的实际就业率、实际工资率和实际非工资性收入,p(-t)×w(-t)=WI(-t)则表示过去t期(-t期)劳动力在城市工作的实际工资性收入。

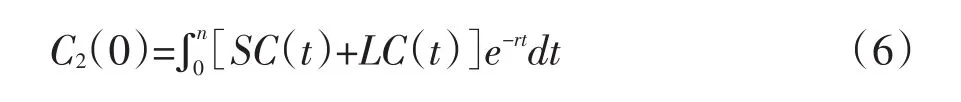

同时,生活在城市的农村劳动力所面对的成本结构也发生的相应变动。此时,机会成本(OC)和心理成本(PC)不再是劳动力需要考虑的因素,因为此时劳动力所要关注的仅是其生活中需实际支付的成本,心理成本虽然一直存在,但基本不影响或者很少影响劳动力的城市生活能力。因此,此阶段劳动力所承担的成本主要是制度性成本SC(t)和城市基本生活成本LC(t),由此得到了劳动力城市生活的成本函数(公式6),即:

式中:C2(0)为劳动力在城市生活的实际总成本的贴现值,SC(t)、LC(t)仍为第t期制度性成本和城市基本生活成本。

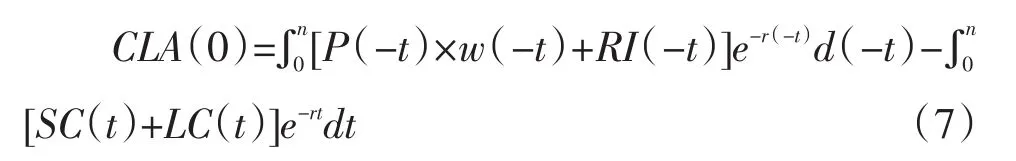

不难发现,由公式5减去公式6所得的差额即为城市生活能力净值(CLA),这一净值是决定劳动力是继续留在城市还是“被动回流”的关键。城市生活能力净值(CLA)函数可作如下表述(公式7),即:

很显然,当CLA(0)>0时,表明该劳动力具备城市生活的能力,可以选择继续留在城市工作。相反,当CLA(0)<0时,劳动力只能“被动回流”,由此便出现了城乡回流和折回式回流现象。

(三)劳动力多元化流动的决策模型

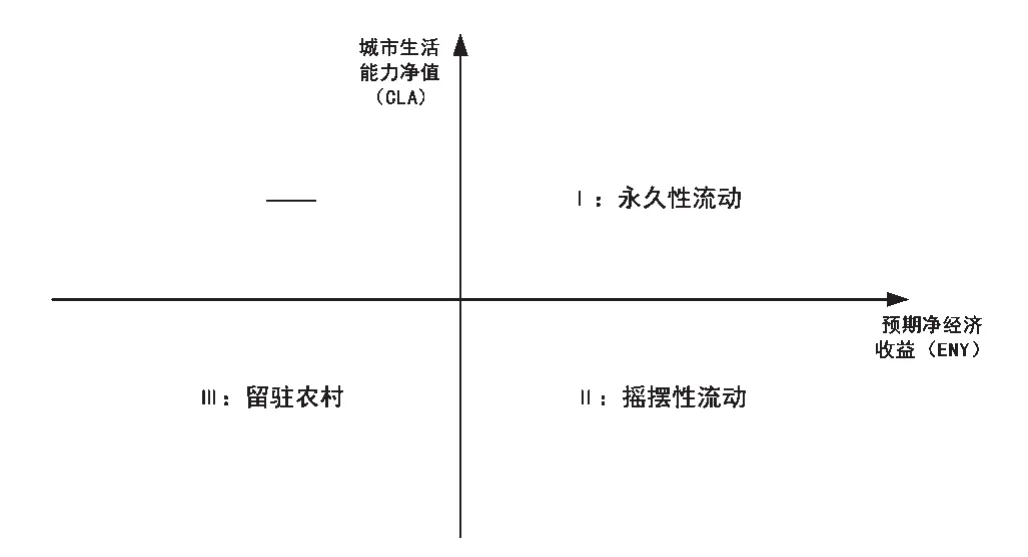

综上,本文从预期净经济收益(ENY)和城市生活能力(CLA)两个角度对劳动力多元化的流动决策进行了考量。由此我们得出如图1所示的劳动力多元化流动的决策模型。

图1 劳动力多元化流动的决策模型

观察图1可知,此模型分别代表着三种流动状态。当农村劳动力对流动后的预期净收益为正值,即ENY(0)>0时,此时其就会选择进行乡城迁移,进入城市就业以获取最大化的比较收益。在劳动力流入城市工作一段时间t以后,如果劳动力的城市生活能力净值也为正值,即CLA>0。那么农村劳动力就会继续留在城市,永久性迁移成为现实。反之,如果劳动力在城市工作一段时间t以后,其城市生活能力净值CLA<0,为负值。此时,劳动力就会选择城乡回流或折回式回流,从而就出现了所谓的摇摆性流动现象。而如果农村劳动力对流动后的预期净经济收益为负值,即ENY<0时,劳动力会失去流动的经济动因而选择留驻农村从事务农和农村非农领域务工。无论哪种状态,对劳动力而言在经济上都是有利的。

四、研究结论与展望

综上可知,预期净经济收益和城市生活能力净值是分析在制度约束下劳动力流向多元化的微观理性的重要角度。通过研究可以得出以下结论:(1)政策与制度变迁等非经济因素和以成本收益为核心的经济因素是影响劳动力流动的关键因素,是造成当前农村劳动力流向多元化的重要影响变量。通过逻辑推演论证了制度与政策变迁因素是影响劳动力流动的内生性变量。制度约束变量通过作用于劳动力流动的预期和实际成本收益,与经济因素一起形成影响劳动力流动的双重约束,进而影响着劳动力的流动决策。(2)预期净经济收益对农村劳动力乡城迁移向度的流动决策具有重要影响。该变量对农村劳动力流动决策的影响主要通过作用于城乡收入差距、城乡生活成本差距、非工资性收益差额和心理成本差额四个因素得以实现。制度约束这一内生性变量对劳动力流动的影响路径在于将我国劳动力流动分割为了两个阶段,造成农村劳动力流入城市后就业模式的分割,其就业机会被局限在非正规部门或者正规部门的非正规岗位,进而影响着农村劳动力对流入城市的净经济效益的预期。寻求制度约束下最大化的预期净经济收益是农村劳动力决策乡城迁移的首要的基本动因。(3)城市生活能力净值是衡量劳动力能否克服流入地的制度约束和经济障碍的标尺,对已流入城市的农村劳动力做出是继续留在城市还是进行城乡回流或折回式回流决策具有重要影响。只有具备正的城市生活能力净值的劳动力才能继续在城市工作,否则只能“被动回流”。这其中作为内生性的制度约束变量的影响路径表现为通过影响劳动力在城市的就业率、工资率和非工资性收入,影响着劳动力在城市的收入水平和生活能力。

当然,受到研究环境和研究者能力限制,本文存在一定的局限性。下一步研究将通过数据收集和实地调研的方式,借助量化处理结果对本模型中的具体影响变量和作用路径进行深入的细分检验和论证,并对未来劳动力流动的趋势及规模做出预测。

注释

①数据来源于国家统计局《2013年全国农民工监测调查报告》。②同时具备内生决定和外生决定双重效应的因素即可被定义为“拟参数”。制度的某些方面既可被视为研究自我强化的参数,也可作为研究制度动态的变量。制度的变迁和城乡二元经济的演变存在着内在的相关性,这一相关性决定了其可被看作一种“拟参数”。③需要说明的是,以往的研究虽然将城市部门划分为正规部门和非正规部门,但却没有关注到直接影响劳动力收入预期的正规部门工资水平和非正规部门工资水平的区分。然而,研究表明流动后的农村劳动力大都工作于城市非正规部门,因此这里所说的工资性收入(WI)指的是劳动力在城市非正规部门或者正规部门的非正式岗位上的工资水平。④从现实的情况看,农村劳动力具有“城市偏好”,倾向于转移到城市而非固守农村。白南生等(2002)的研究结果对此提供了佐证。白南生等通过研究发现,大部分外出劳动力选择回乡的主要原因并非所谓的“创业”,而是因流入地就业困难所做出的“被动回流”,以回乡投资为目的的回流劳动力仅占回流劳动力总数的2.5%。

[1]蔡昉,都阳,王美艳.劳动力流动的政治经济学[M].上海:上海人民出版社,2003.

[2]陈微,孙凌寒,金卉.农民工流动分化的趋势之一——折回式回流及特征[C].秩序与进步:浙江乡村社会巨变历程与经验理论研讨会论文集,2008:120-136.

[3]黄锟.城乡二元制度对农民工市民化影响的理论分析[J].统计与决策,2011,(22):82-85.

[4]孙文凯,白重恩,谢沛初.户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究,2011,(1):28-41.

[5]城镇化进程中农村劳动力转移问题研究课题组.城镇化进程中农村劳动力转移:战略抉择和政策思路[J].中国农村经济,2011,(6):4-14.

[6]李强.影响中国城乡流动人口的推力和拉力因素分析[J].中国社会科学,2003,(1):125-136.