儿童急性中毒临床特点与急救分析

2014-11-30解启莲

吴 斌,解启莲

(安徽省儿童医院,安徽合肥230001)

近年来,我国儿童急性中毒的发病率有逐渐增加的趋势,其发病率仅次于窒息、溺水及车祸[1]。该病发病较为迅速,病情进展较快,若得不到及时诊断和抢救,则危害可能在短时间内进一步加重,严重者可因呼吸循环衰竭而危及生命。但是,小儿的语言表达能力较差,家长又缺乏相关知识,往往不能早期发现异常,从而导致病情延误,因此急性中毒逐渐成为危害儿童生理健康甚至生命安全的重要因素。随着人们生活方式的改变,儿童急性中毒的发病年龄、中毒方式、中毒种类等均在不断变化。因此,研究该病的临床特点,对及时诊断、抢救、预防等均有重要的意义。我院为儿童专科医院,近年来急救中心接收了多例急性中毒的患儿,本次研究针对该病的临床特点以及急救方法的选择进行了综合分析,以期为临床诊断和防治提供参考依据。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择我院急救中心2011年1月—2013年12月收治的急性中毒患儿250例,符合《实用儿科学》7版[2]中制定的儿童急性中毒诊断标准:有明确的误服或其他途径的中毒史;出现中毒的相关临床症状和体征;部分患儿胃内容物或血、尿、便常规等检查可发现毒物以及特异性酶学指标的异常。

1.2 方法 对上述250例患儿的临床资料进行回顾性分析,具体内容包括:①统计一般情况、中毒原因、毒物种类、中毒地点、中毒途径、中毒季节的分布规律;②将患儿按照年龄大小进行分组,比较不同年龄的儿童中毒原因之间的差异;③统计250例患儿的确诊情况,归纳急救措施;④统计250例患儿在急诊科治疗以及转入住院部治疗的比例,分析收住院患儿的中毒原因,同时统计所有患儿的最终转归,包括治愈、好转、未愈出院、死亡4个等级;⑤分析发现至送院时间与转归之间的关系。

1.3 统计学方法 使用Excel 2007和SPSS13.0统计学软件对数据进行分析,组间比较采用方差检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般情况 250例患儿中男154例,女96例,男女比例为1.6∶1;年龄 1个月 ~14岁,平均 5岁;0~1岁 12例(4.8%),>1~3岁 106例(42.4%),>3~6岁 93例(37.2%),>6~14岁39例(15.6%),其中以 >1~3岁者最多,其次为>3~6岁者。城镇儿童53例,农村儿童197例,城镇与农村儿童比例为0.27∶1。

2.2 中毒原因及毒物种类 中毒原因:误服药物82例(32.8%),食物中毒60例(24.0%),有毒动物蜇咬53例(21.2%),误服毒物27例(10.8%),吸入或接触毒物23例(9.2%),自杀中毒5例(2.0%)。中毒原因中以误服药物、食物中毒、有毒动物蜇咬占主要地位。毒物种类:药物中毒最多,为86例(34.4%),且种类繁多,其中较为常见的为感冒药、镇静催眠药、抗精神病药、平喘药、心血管药、外用药等,自杀中毒的5例儿童中,有4例服用安眠药;其次为食物中毒60例(24.0%),其中较为常见的为霉变食品、未煮熟的豆类食品、腌制食品以及有毒植物;有毒动物蜇咬53例(21.2%):包括蜜蜂蜇伤26例,马蜂蜇伤14例,蛇咬伤8例,蜈蚣咬伤5例;生活中常见有毒物质中毒30例(12.0%),包括农药15例(有机磷农药、百草枯、除草剂等,其中12例为误服,2例为皮肤接触,1例为自杀而服用有机磷农药),灭害药8例(毒鼠强、杀虫剂等),金属类4例(汞、高锰酸钾等),化学类2例(洗衣液、乙醇),生物类1例(毒蕈);21例儿童为吸入毒物而中毒(8.4%),其中吸入一氧化碳(CO)18例,吸入其他有害气体3例。毒物种类中以药物、食物、有毒动物蜇咬占主要地位。

2.3 中毒途径、地点及季节 中毒途径:消化道174例(69.6%),有毒动物蜇咬 53例(21.2%),呼吸道 21例(8.4%),皮肤接触2例(0.8%)。中毒地点:家中 176例(70.4%),户外74例(29.6%)。中毒季节:农药中毒、有毒动物蜇咬、食物中毒在夏季(7—8月)多见,分别占80.0%(12/15)、73.6%(39/53)、56.7%(34/60);吸入 CO 中毒多发生在冬季(12月至次年2月),占77.8%(14/18)。

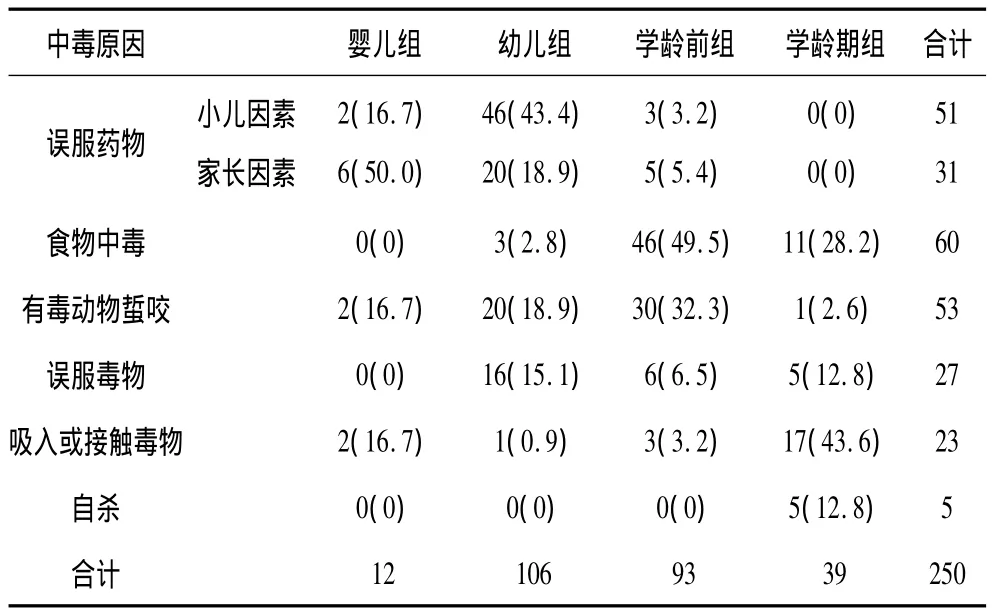

2.4 不同年龄患儿中毒原因比较 将0~1岁的12例患儿纳入婴儿组,>1~3岁的106例患儿纳入幼儿组,>3~6岁的93例患儿纳入学龄前组,>6~14岁的39例患儿纳入学龄期组,婴儿组中,以误服药物为主,但主要与家长有关;幼儿组也以误服药物为主,但与小儿本身有关;学龄前组以食物中毒以及有毒动物蜇咬为主;学龄期组以吸入或接触毒物以及食物中毒为主,自杀的5例患儿均为学龄期组。见表1。

表1 不同年龄患儿中毒原因比较 例(%)

2.5 诊断与急救治疗 诊断:250例患儿中入院时即明确诊断236例(94.4%),因家长无法及时提供准确的中毒史,有4例农药中毒患儿和1例误服毒蕈中毒的患儿误诊为中枢神经系统感染,6例因误服镇静催眠药中毒的患儿则误诊为感染性休克,4例因误服抗精神病药的患儿误诊为中枢神经系统疾病。这14例未能及时确诊的患儿经过详细询问病史,结合临床症状、体征以及辅助检查结果后均得到明确诊断。急救治疗:消化道中毒患儿入院后立即给予催吐、洗胃、导泻等治疗措施,对于明确毒物种类者给予特效解毒剂、维生素C、保护肝功能及营养心肌等药物,相关对症治疗包括纠正水电解质及酸碱平衡紊乱、镇静止惊、促醒、高压氧、抗感染等。250例患儿中有5例(2.0%)接受了血液滤过或血液透析,3例为蜂蜇伤,2例为农药中毒;另有6例(2.4%)蛇咬伤患儿使用了特异性抗蛇毒血清治疗。

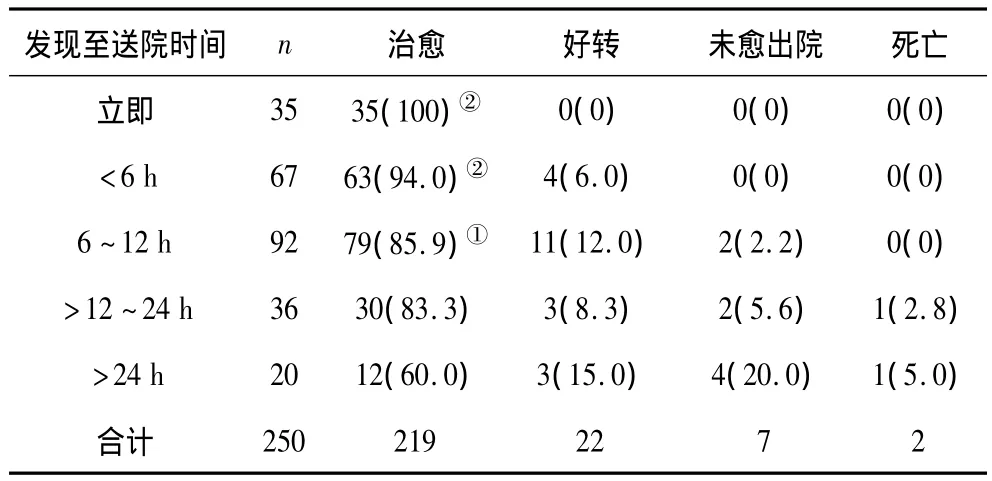

2.6 转归 250例患儿中,在急诊科治疗218例(87.2%),转入住院部治疗32例(12.8%)。住院的患儿中有毒动物蜇咬15例(46.9%),农药中毒12例(37.5%),灭害药中毒5例(15.6%)。最终治愈 219例(87.6%),好转 22例(8.8%),未愈出院(放弃治疗自动出院)7例(2.8%),死亡 2例(0.8%)。250例患儿中伴有重要脏器损伤者5(2.0%),其中因误服毒鼠强引发继发性癫痫2例,吸入大量CO后导致中毒性脑病2例,食物中毒导致急性肾功能衰竭1例。死亡的2例患儿1例为毒鼠强中毒,1例为CO中毒,均是由于发现至送院时间过长错过了抢救的最佳时期而死亡。随着送院时间的延长,患儿治愈率逐渐下降,>24 h才送入院者治愈率显著低于其他各组,差异有统计学意义(P均<0.01)。见表2。

表2 发现至送院时间与转归的关系 例(%)

3 讨 论

3.1 一般情况分析 本组资料显示,男女比例为1.6∶1,男孩多于女孩,考虑主要与我国出生人口中男性居多,加上与女孩相比,男孩更为活泼好动,且好奇心更强有关。城镇儿童的比例显著小于农村儿童(0.27∶1),这是由于我国农村人口大于城镇人口,农村使用农药、灭害药、遇到蛇虫等有毒动物的几率较大,且相对于城镇人群,农村受教育程度普遍较低,安全意识和急救知识缺乏,因此导致急性中毒儿童中农村人口的比例要远远超过城镇。

3.2 中毒原因及毒物种类分析 本组资料中,中毒原因中以误服药物者最多(32.8%),但种类繁多,以感冒药、镇静催眠药、抗精神病药、平喘药、心血管药、外用药等占主要部分,由于近年来我国抑郁症、失眠以及心血管疾病等患者的比例明显增加,导致儿童抗精神病药、镇静催眠药、心血管药中毒的比例逐年上升,与以往有所变化,需引起足够重视。其次为食物中毒,主要为霉变食品、未煮熟的豆类食品、腌制食品以及有毒植物,这也大多是由于家长本身健康意识淡薄,又疏于照顾孩子[3];食物中毒多发生在夏季,这是由于气温高,食品常因保存不当而变质,家长未能及时发现,小儿可能会误食变质的食物引发腹痛、腹泻、呕吐等中毒现象;另外,小儿的消化系统尚未发育完善,免疫功能也较为低下,有毒食品可对其胃肠道产生较大刺激。有毒动物蜇咬也占有较大比例,分析原因可能为农村儿童的比例较大,遇到蛇、虫、蜂等蜇咬的几率显著增大,加上农村儿童的娱乐活动多在田间、山坡或树林等地方,与城镇差异很大,特别容易被有毒动物蜇咬。有毒动物蜇咬也大多发生在夏季,这是因为夏季儿童多穿着单薄,农村儿童喜欢在户外玩耍,学龄期的儿童也因暑假而增加户外活动的时机,加上夏季蛇、虫、蜂等活动较为频繁,因此极容易被蜇咬而中毒。误服毒物占10.8%,其中以误服农药为主,同样是由于农村儿童比例较大所导致。吸入或接触毒物占9.2%,其中以吸入CO为主,原因是由于我省已普遍使用天然气,由于家庭、托儿所、学校厨房设备的问题,或未注意通风等均可导致儿童吸入CO而中毒。CO中毒多发生在冬季(12月至次年2月),分析其原因可知,冬天一般家庭开窗时间较少,洗澡时间较长,增加了儿童吸入CO的风险。自杀中毒占2.0%,这一比例虽然最低,但近年来青少年自杀事件时有发生,应当引起社会的强烈关注。

3.3 年龄与中毒原因的关系 在年龄分布方面,幼儿组最多,其次为学龄前组,婴儿组最少。不同年龄段的儿童生长发育程度以及思维能力差异显著,因此导致中毒的原因也有所差异。本研究中,婴儿以误服药物为主,但主要与家长有关;幼儿组也以误服药物为主,但与小儿本身有关;学龄前组以食物中毒以及有毒动物蜇咬为主;学龄期组以吸入或接触毒物以及食物中毒为主,自杀的5例患儿均为学龄期组。分析原因:婴儿多在父母的看管之下,发生急性中毒的几率相对较小,其主要中毒原因来自于家长的疏忽或健康常识的缺乏[4];幼儿的活动能力逐渐增强,活动范围随之扩大,但是其缺乏安全意识,不懂得有效辨别外界事物的好坏,而有些药物或毒物包装特别、颜色鲜艳,尤其容易引起幼儿的注意,导致误服或身体接触,因此这一阶段的儿童发生急性中毒的几率最大,且与小儿本身有关;学龄前的儿童活动能力已明显增强,具有一定思维能力,使误服药品或毒物的几率显著下降,但他们还不足以完全辨别有毒或无毒物品,而现代社会工作压力较大,年轻的父母往往无法很好地照顾孩子,或由年迈的老人照顾孩子,使得这些儿童主动服用变质或不合格的食品等的风险大大增加,另外幼儿独立活动的范围加大,农村儿童被有毒动物蜇咬的概率亦显著升高;学龄期儿童思维能力已逐渐成熟,误服药物、毒物等的可能性显著降低,但是如果学校管理不到位,食堂的食物储存不当或清洁不够等因素,可能会引起就餐儿童食物中毒,另外,学龄期儿童独自在家或独自洗澡的比例上升,容易吸入CO等有害气体,导致急性中毒的发生。

3.4 诊断、急救与转归分析 患儿入院后应立即向本人或家长询问病史、检查相关线索,并依据患儿临床症状、体征和相关辅助检查综合判断中毒原因和病情程度。对于临床表现无特异性、中毒史不明确的患儿,可详细询问中毒前饮食、周围环境中可疑的毒物、家中常备药品等,并仔细检查患儿衣袋看是否有毒物或药品残留;对于误服或身体接触毒物的患儿,应详细记录中毒时间、途径、剂量以及临床症状和体征,尽量收集患儿的呕吐物、胃内容物或残存毒物及药品进行实验室检测,尽快明确诊断[5]。大多数灭鼠药、杀虫剂等未标明有效成分,并且经常通过非正常渠道出售,加上未附说明书或说明不清,导致使用不当,因此一旦中毒后无法立即知晓毒物的化学成分,给诊断和抢救带来较大的阻碍。对儿童急性中毒的急救治疗主要包括清除毒物、解毒、对症治疗以及血液净化等几个方面[6]。首先应当立即通过催吐、洗胃、导泻、冲洗皮肤等方式清除毒物,注意若误服强酸强碱等腐蚀性较强的物质以及汽油、煤油等表面张力低的物质,不能洗胃。其次,应依据中毒物质选择相应的解毒剂,阿片类药物中毒可使用纳洛酮静脉滴注;常用退热剂中毒大多表现为急性肝损害,如对乙酰氨基酚中毒可用N-乙酰半胱氨酸解毒;解磷定可有效解除有机磷农药中毒,并依据中毒的轻重程度选择合适的剂量和频率。对症治疗是抢救儿童急性中毒中必不可少的步骤,急性中毒大多可引起肝肾功能不全、呼吸衰竭、肺水肿、消化道功能紊乱等多脏器功能损害,因此应积极给予脏器功能支持,改善心、肺、肝、肾等重要脏器的功能,如出现中枢呼吸抑制情况应立即给予吸氧、人工通气等抢救措施,若出现循环衰竭,应立即给予液体复苏以及血管活性药物。另外,解痉、镇静、维持水电解质及酸碱平衡等也是重点所在。当中毒剂量较大、对机体损害较大,且不能完全清除的时候,应考虑血液净化以缓解病情,主要方法包括血液透析、血液灌流、血浆置换等,应依据不同的中毒原因选择最为适宜的方法。

本组转归结果显示,随着送院时间的延长,患儿治愈率逐渐下降,说明尽早地接受治疗是患儿预后的决定性因素。各级医院应当加强是患儿家长的健康宣教,尤其是农村人群,更应扩大宣传面,使其较好地掌握儿童急性中毒的相关预防措施及急救措施,争取显著降低发生率,一旦发现应立即送院治疗,可获得满意预后。

[1]梁茜,韦丹,谭丽琴,等.328例儿童急性中毒的临床特点[J].中国小儿急救医学,2011,18(4):360-361

[2]胡亚美,江载芳.实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2002:2478-2479

[3]巴冬芬.儿童急性中毒临床分析[J].中国急救复苏与灾害医学杂,2011,6(2):106;122

[4]荣莉,周立成.236例儿童急性中毒分析[J].中国临床药理学杂志,2010,26(3):166;178

[5]钱素云.小儿急性中毒的特点和诊治进展[J].中国小儿急救医学,2010,17(4):289 -291

[6]游锦安,林泽想.儿童急性中毒相关因素与干预措施[J].中国妇幼保健,2007,22(8):1046 -1047