毗卢洞滑坡稳定性分析及防治对策

2014-11-09刘立志苏文俊覃木庆

刘立志 苏文俊 覃木庆

(中铁西北科学研究院有限公司,甘肃兰州 730000)

0 引言

安岳县毗卢洞石窟为全国重点文物保护单位,毗卢洞石窟在开凿至今的漫长历史年代中,在石窟陡崖前方存在一堆积层滑坡(毗卢洞滑坡),2007年雨季后坡体有明显滑移,石窟保护区内保护房墙体裂缝加大,院内地面裂缝张开,威胁到毗卢洞石窟造像的安全。本文对该滑坡的工程地质条件、形态分布特征、形成机理及稳定状况进行分析,结合文物保护的要求提出了治理方案,这对于类似的文物抢救和保护工程有参考意义。

1 滑坡基本特征

依据滑坡发生的原因可以分为内因和外因,地质因素是毗卢洞滑坡发生的内因,也是滑坡发生的主控因素,而环境因素则是毗卢洞滑坡发生的外因,是滑坡发生的诱发因素[1,2]。

1.1 滑坡形态分布特征

毗卢洞滑坡位于毗卢洞石窟窟前的自然斜坡上,滑坡区圈椅状外貌清晰,滑坡后缘沿近南北向的寺院院墙由接待室延伸发展至厕所,后缘长度约75 m,滑坡已产生比较明显的滑动变形,造成寺内房屋地基开裂,平台基石折断(见图1,图2),墙体开裂3 cm~5 cm,地面有明显下错,最大下错约10 cm,致使寺内厢房有倾倒危险,成为危房,需要拆除。滑坡后侧为石窟造像区,边界依附于自然坡体的微型冲沟和台坎,滑体上有明显的滑坡地貌特征,马刀树等植被特征明显;滑坡平面形状呈西高东低、前级宽后级窄、范围延伸小的台阶状,滑体沿滑动方向长约75 m,最大宽度达75 m,滑坡主滑方向为NW72°,前缘为沟谷坝地,自然斜坡总体坡度上陡下缓为20°~35°之间,后缘桌状地貌地形相对平缓,起伏不大,滑坡约8万m3,本滑坡属于小型浅层堆积层滑坡。

图1 滑坡拉裂条石基础

图2 滑坡后缘厢墙体拉裂

滑坡变形主要是由于堆积层的滑动变形引起的,滑坡后缘裂缝已经贯通,主要后缘裂缝有3条,裂缝走向为NW5°~NW15°,裂缝下错、外移明显,下错高度达10 cm,外移量最大50 cm,裂缝延伸长度达100 m,向西延伸与右侧界裂缝连通。

1.2 滑坡工程地质及水文地质特征

毗卢洞石窟位于安岳县丘陵区东南的中丘塔子山上和泥岩地层发育形成。石窟造像区开凿于遂宁组(J3Sn)巨厚层块状砂岩的桌状陡崖上。窟顶后缘坡体上伏第四系(Q4)堆积层,地势南西低,北东高,多为紫红色亚粘土,灌类和草本科植物生长茂盛。石窟前缘为25°~35°的自然斜坡,斜坡上灌木、乔木、杂草生长茂盛,坡体上有台阶状小平台,前部到达沟谷坝地,为石窟前部堆积层产生滑坡提供了必要的地形地貌条件。

滑坡的主要地层岩性如下:

1)第四系堆积层(Q4)。

①人工筑填土(Qme4),主要分布于毗卢洞寺院院墙沿线回填土部位,厚约3.8 m~6.0 m,是堆积层滑坡滑体的主要成分。

②滑坡堆积层(Qdel4),分布于寺外的滑动变形自然斜坡上,是滑坡滑动变形的重要物质载体。

2)侏罗系遂宁组(J3Sn)。

①砂岩,该组岩层主要出露于滑坡后缘,岩层产状稳定。岩层产状为 NE40°~45°/NW2°~6°。

②泥岩,滑坡体的滑床由该岩层组成,滑面依附于泥岩顶面和堆积层的接触带,岩层厚约14 m~16 m,该岩层在进毗卢洞石窟公路边露头产状为NE52°/NW5°,在滑坡区该岩层在地表没有出露,为平行整合接触,岩层产状和上伏岩层一致。

滑坡区的地下水较发育,以上层潜水为主,且连通性较好,同时由于基岩裂隙较发育,地下水补给来源丰富,致使坡体内存在多处基岩裂隙水汇聚带和含水破碎带,其多以过湿带的形式存在,局部以透镜状汇水和窝状水的形式存在风化岩体中,且岩体中部存在一条贯通的地下水通道。

2 滑坡的变形原因分析及稳定性评价

2.1 滑坡的变形原因分析

毗卢洞石窟前滑坡是浅层堆积层滑坡,现已明显出现滑移、错断、后缘裂缝等滑动不稳的迹象,严重危及毗卢洞石刻造像的安全。影响滑坡变形滑动的因素主要有如下几点:

1)不良的地质条件是滑坡生成的基础:滑坡的滑体主要为人工回填土堆积层,固结不密实,较松散,孔隙率大,物质组成复杂,大气降水容易下渗而下伏地层为强~中风化泥岩,属弱透水性地层,易在泥岩顶部形成软弱带,进而形成滑面,为堆积层的滑移提供条件。

2)气象环境因素:滑坡后缘地表没有较完善的排水设施,坡体中部砌筑的截排水沟已经废弃,受区域气候条件的影响,在夏季持续性降雨和突发暴雨的影响下,地表水不能顺畅地排出滑坡区外,使得原本松散的坡体软化,岩土体强度降低,使本来松散的堆积体在水作用下沿泥岩顶面产生滑移变形。暴雨是诱发该段滑坡滑动变形的主要因素。近年来该区降雨量较大,在暴雨期,滑体含水量在很短的时间内迅速提高,地表水的下渗软化了滑带土,使滑带土强度指标急剧降低,最后导致了滑坡的滑动变形。

3)地震因素:受“5·12特大地震”影响,推动加速了滑坡的变形趋势,使得地表裂缝、建筑物变形增大。

2.2 稳定性计算分析

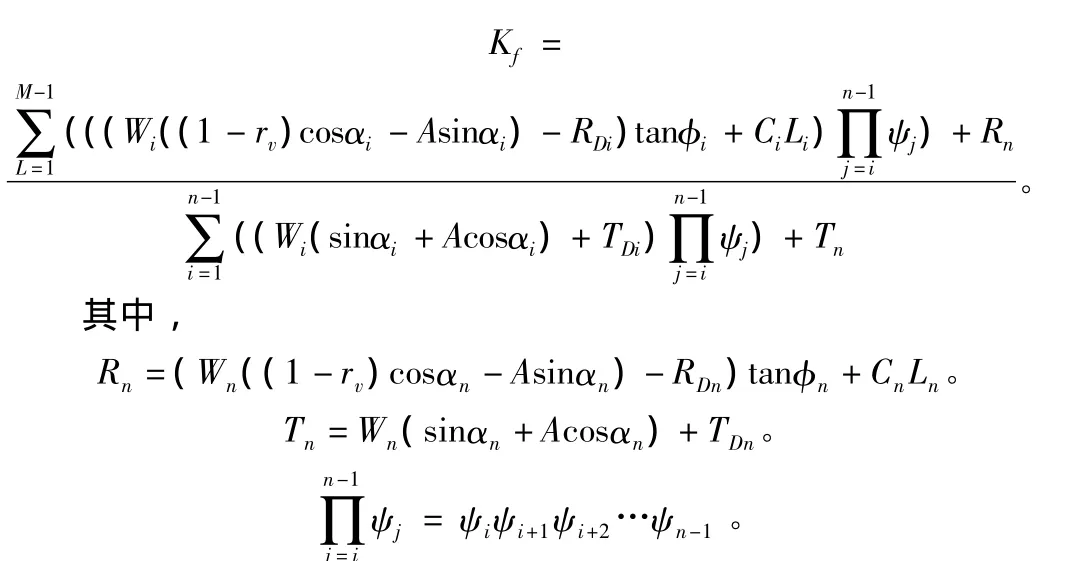

本次主要采用DZ/T 0218-2006滑坡防治工程勘查规范中的附录E.1(包括土质)堆积层滑坡稳定性评价计算公式进行稳定性计算,计算公式如下。稳定性计算结果见表1。

其中,ψj为第i块段的剩余下滑力传递至第i+1块段时的传递系数(j=i),即:ψj=cos(αi-αi+1)-sin(αi-αi+1)tanφi+1;Wi为第i条块的重量,kN/m;Ci为第i条块内聚力,kPa;φi为第i条块内摩擦角,(°);Li为第i条块滑面长度,m;αi为第i条块滑面倾角,(°);A为地震加速度(重力加速度g);Kf为稳定系数。

表1 毗卢洞滑坡稳定性计算汇总表

滑带强度指标在滑坡稳定计算中起着十分重要的作用[3-5]。由于该滑坡各块、各级所处的状态和条件不同,所以各段指标也不尽相同。本文采用反演法进行滑带抗剪强度参数计算。计算时采用如下公式进行反演,确定的主滑段反算指标见表2。

表2 毗卢洞滑坡主滑段反算指标

针对Ⅱ—Ⅱ断面、Ⅳ—Ⅳ断面及Ⅵ—Ⅵ断面代表的前级滑坡按天然、降雨、地震分别计算,计算结果如表1所示。

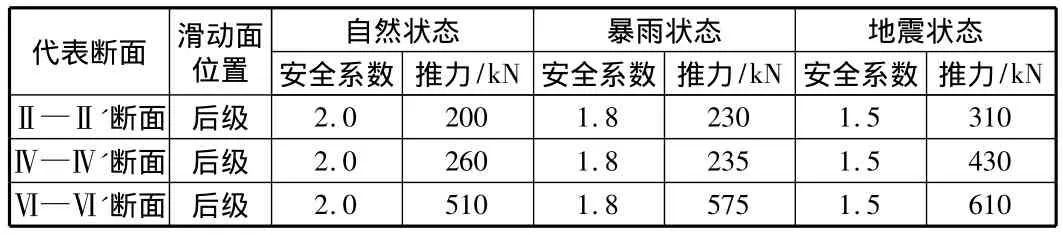

3 防治对策

由于文物的不可再生性,崖壁岩体破坏后,将对石刻造像造成毁灭性的破坏,后果十分严重,结合文物保护设计的要求,本工程滑坡推力计算安全系数在自然状态、暴雨状态和地震状态下分别取值为2.0,1.8,1.5。计算时取滑体单位宽度 1 m、地震基本烈度8度计算,针对Ⅱ—Ⅱ'断面、Ⅳ—Ⅳ'断面及Ⅵ—Ⅵ'断面代表的前级滑坡按自然状态、暴雨状态、地震状态分别计算,计算结果如表3所示。

表3 毗卢洞滑坡推力计算表

结合本工程实际情况和文物保护本身的特点:保护工程必须以不改变文物体的原状,保护文物真实性的原则,它包括文物本体和文物环境,同时在保护工程实施过程中,不允许对文物体造成新的破坏和影响。针对以上情况,在毗卢洞滑坡治理方案中,根据滑坡的性质,为保证石窟主体安全和节约资金,建议在滑坡主滑段上部采用锚固、地下排水及局部松软土注浆加固相结合的方法[6,7]进行治理,同时在滑坡体下部设置地表截排水沟,使得坡体中的水能及时排出,不致下渗至滑体影响滑坡稳定。

4 结语

本文分析了毗卢洞滑坡的形态分布特征、工程地质和水文地质条件,对滑坡的稳定性进行了评价,结合滑坡特征和文物保护的特殊性,采用了锚固技术结构+排水工程+钢花管注浆工程的治理方案,为类似的工程治理评价提供参考。毗卢洞滑坡在防治时需要注意以下问题:

1)毗卢洞滑坡区滑坡前级有大片农田,人类活动的加剧可能使前级滑坡复活,进而牵引后级滑坡复活。建议滑坡前级农田退耕,恢复自然地貌,并结合滑坡后级治理措施和环境整治方案,修建排水措施,以进一步增强滑坡稳定性,确保整个毗卢洞石窟造像区的安全。

2)该工程属于文物抢险加固保护工程,要尽快进入实施阶段,避免滞后实施造成不良后果。在工程实施中,应严格按照国家相关规范要求进行,各项工程措施实施前应做好文物的安全临时防护工作,工程实施中应尽量少扰动文物本体,工程实施后应进行复旧处理,恢复外观,力求协调,达到“保持现状,修旧如旧”的文物保护原则。

3)石窟内的防风化等化学保护项目,由于涉及文物本体保护,应结合现场条件制定专项保护方案,通过室内试验和现场试验验证后才可用于工程实施,故本方案设计也未涉及此方面的问题。

[1]张倬元,王士天,王兰生,等.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1994.

[2]廖秋林,李 晓,李守定,等.三峡库区千将坪滑坡的发生、地质地貌特征、成因及滑坡判据研究[J].岩石力学与工程学报,2005,24(17):3146-3153.

[3]刘光代.浅谈滑坡滑带土强度指标的选择[J].路基工程,1991(1):25-30.

[4]戴自航,张晓咏.滑带土抗剪强度指标反算的有限元方法[J].铁道科学与工程学报,2009(2):28-33.

[5]陈晓平,黄井武,尹赛华,等.滑带土强度特性的试验研究[J].岩土力学,2011(11):3212-3218.

[6]殷跃平,康宏达,杨华林,等.三峡库区云阳五峰山滑坡防治工程方案研究[J].水文地质工程地质,2003,30(6):25-29.

[7]苏生瑞,李同录,毛彦龙,等.连云港核电站高边坡稳定性评价与设计[J].岩石力学与工程学报,2000,19(1):101-106.