河西走廊传统堡寨建筑初探

2014-11-09李江

李 江

(北京工业大学建筑与城市规划学院,北京 100124)

堡寨是中国传统聚落中以高墙厚筑为特征的建筑形式,它是抵御外侵内乱而营建的住防合一的特殊聚落[1]。堡寨作为一种防御性的居住设施,河西人民在其特定时代和地缘条件下,出于保护自身安全和适应自然,把堡寨的建设作为一项十分重要的建筑活动。

河西走廊深居内陆,属于典型的大陆性季风气候,不少山脉走向与来自海洋的暖湿气流垂直相交,使山脉背风面及内陆盆地形成雨水的机会很少,因而大部分地区少雨而干燥,年平均降水量在300 mm以下[8]。在河西走廊四季少雨多风的气候条件下,居民的住宅建筑、聚落乃至城镇景观迥异于其他地方。房屋一般低矮且封闭较为严实,运用取之不竭的黄土资源,采取厚重的生土墙围合整个庭院,形成了一个围护性极强的院落空间,防止风沙的侵入和损害,它们所处的聚落也与民居具有同构关系,外部运用高大的夯土墙体围护在四周,形成了具有河西走廊地域特色的堡寨建筑。河西走廊堡寨高大墙垣起到了防御作用,一道两面开门沟通内外,除住宅外,堡中还常布置土地庙、宗祠、谷场、磨坊等建筑,构筑起一个完整的乡村聚落。

河西的明代疆域是“孤悬天外,四方受惊”的地区。在河西走廊北面经常受鞑靼和瓦剌的侵扰。明朝为了在这里设防御敌,不但改凉州为凉州卫,改古浪峡口和戎城为古浪千户所,而且在北部绿洲置镇番卫,在北部沿边地带修缮长城,交通要冲地带修筑堡寨。如张掖观音山口内有泉水,游牧民族时而从东北方进犯内地,劫掠太平湖、瓦窑诸寨,明嘉靖二十九年巡抚杨博委任官员,修筑堡寨,设险防守,各寨始宁。

明清统治者将河西走廊地区的移民屯垦作为贯穿始终的政策,采取一系列优惠政策,如发给流民盘缠、耕牛、种子、缓交赋税、轻徭薄赋等政策,使大量人口进入河西走廊。明清两朝,河西走廊内各省移民主要来源为从邻近区域人口稠密之地迁徙而来。甘肃人口以东南徽县、成县及皋兰一带最为稠密,西北部安西、敦煌、玉门等县人口颇为稀疏。由于东部人稠地狭,清代以来不断地向河西走廊屯垦移民。

大量荒芜之地得到了开发,促进了河西走廊地区的经济开发,在较短的时间内,河西面貌欣欣向荣,人民安居乐业。雍正七年十一月,陕西督署查郎阿奏:“招往安西、沙州等处屯垦民户到者共计二千四百零五户,屯种既广,树艺盖繁,所种小麦、青稞、粟榖、穈子等项,计下种一斗收至一石三、四斗不等,共收粮一十二万余石,确计分数十有二分,其余各色种植亦皆丰厚,家给人足,莫不欢欣乐业……四载以来,复荷天心照格,屡兆丰年,户有盖藏,民歌安宅。以数百年,无稔之区,一旦竟成上腴。[6]”移民进行了大量的农田水利建设,变荒野为沃土,经济社会的发展变化为河西走廊的堡寨建设提供了物质基础。

清代随着社会的稳定和人口繁衍,鸡犬桑麻类似中原世界,虽据险而设堡寨数量仍然很多,虽然堡寨“百堵皆作,能勿劳乎?”但由此可见河西人民出于安全防卫、适应环境等原因,对堡寨建设的重视。明清两代是河西地区堡寨建设的高潮时期,史料中就有对张掖周边为数众多堡寨的记载(见表1),如“龙首堡,在县西南,因地近磁窑板答等口蕃帐,民苦劫掠,田亩渐废,明嘉靖二十六年,巡抚杨博重开旧木龙坝为龙首渠,遂垦募民,以张钦城展筑为堡,以渠为名。既而人渐繁衍,后者复以刘杲城展筑为上龙首堡,为旧堡。今略惟有一龙首堡,东南去花四十里,即上龙首堡,也板答黄蕃曰八格家。张掖河在堡西二里。[5]”

清朝初年,由甘肃各县抽调户口移民到敦煌,他们依照从前的县籍,各自聚居在敦煌某一地段,而且以原有的县名命名其地为某某坊。这种遗迹到现在还历历可考,例如城南一二里地的皋兰坊,城东五里地的灵台坊,有些人口繁盛的村坊还要分出新、旧,大、小,上、中、下的支系来。他们每一个聚集地有一个土堡(见表2),有一座神庙,以至于各用其原有的方言,这样的土堡也形成了敦煌本地最基本的社会单元。这样的土堡权利很大,它可以处理民间诉讼,协调农坊与官府间的事务。

山丹城周围在明、清时期已设堡寨70多个,主要分布在走廊平地居住区。如芦堡、仁寨、王城、马寨、高寨、铺寨、巴寨等,多分布于绿洲中,是以封建地主家族为核心建成的堡寨。另外还有如霍城、大马营、暖泉,主要是为军事防御需要而设置的。

表1 张掖地区周边堡寨分布情况

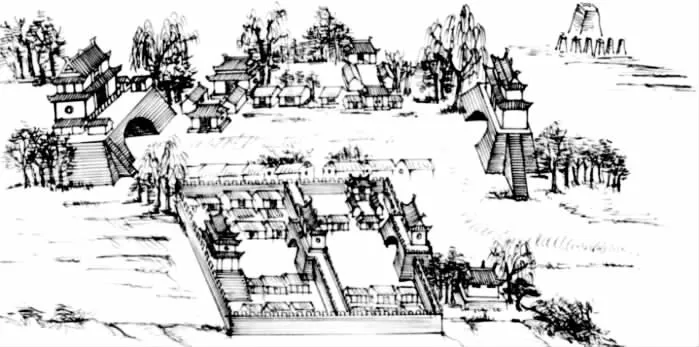

堡寨规模大小不一,大的堡寨居民数量能达到几百户,除了住宅外,还有满足人们多种信仰,倾听人们各种祈求的宗教建筑。如张掖的拒敌堡就有玉皇阁、文昌楼、三官庙、龙王庙、牛王宫等(见图1);二坝堡有三官庙、文昌阁、文风楼、牛王楼、关帝庙、观音楼、龙王庙等。堡寨有高大坚实的夯土堡墙,内部还有基本的生活设施,如沙井驿是明清两代的驿站,为长方形土堡,黄土夯实而成,堡墙内有基本的生活设施和宗教建筑。

表2 敦煌移民所形成的土堡

而至今保存最为完整的土堡算是武威的瑞安堡(见图2)。瑞安堡位于民勤县城南3.5 km,民国二十七年(公元1938年)修建,是一座私人庄园,土堡由夯土砌筑,占地面积5 000m2,坐北向南,有一堡门,内有大小院落8个,内有房间百余间,其各种生活设施一应俱全,围合在夯土砌成的高墙厚壁中。

从河西堡寨的分布来看,分布于绿洲南北两侧的堡寨,多是古代屯兵卫戍之地。交通要道上的堡寨,则主要分布于河西走廊境内的古代“丝绸之路”上和沟通青藏高原与蒙古高原的南北交通线上[3]。绿洲精华之地的堡寨,多是各代进行农垦地田庄及屯田管理的重地。一般位于交通线和绿洲之上的堡寨,多已演变为现在的城镇,成为现代乡镇政府所在地,如沙井驿(见图3),依托于堡寨而设,建有城关、客栈、商铺等,现为张掖市甘州区沙井镇政府所在地。双城乡,以境内古双城堡得名。

图1 张掖城南的拒敌堡(根据民国《新修张掖县志》绘制)

图2 民勤瑞安堡

图3 山丹沙井驿(根据民国《新修张掖县志》绘制)

生长在河西走廊独特自然环境下的河西走廊堡寨建筑,在建造材料、构造做法、位置功能等方面深受河西地理环境的显著影响。其充分发掘和利用河西走廊本地环境特性,形成了以堡寨为代表的河西走廊聚落类型。

[1]王 绚.传统堡寨聚落防御性空间探析[J].建筑师,2003(4):261-262.

[2]白册侯,余炳元.新修张掖县志(民国)[Z].

[3]马鸿良,郦桂芬.中国甘肃河西走廊古聚落文化名城与重镇[M].成都:四川科学技术出版社,1992.

[4]明 驼.河西见闻录[M].北京:中华书局,1934.

[5]钟赓起.甘州府志(清乾隆四十四年)[Z].

[6]苏履吉,曾 诚.敦煌县志(清道光十一年刻版重印)[Z].

[7]王 军.西北民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[8]张经久,张田生.清代甘肃自然灾害考论[J].兰州学刊,2008(6):39-40.