近10年来近代流民史研究综述

2014-10-30沙闻超

沙 闻 超

(河北大学 历史学院,河北 保定 071000)

从古至今,流民从未消失,一直是中国社会普遍的社会现象,中国历史上出现的多次人口大迁徙、中央政府实行的屯垦戍边以及因天灾人祸而引发的流民潮等,都造成了流民的泛滥,尤其是近代以来情况日益严重。所以研究中国近代社会的流民问题对社会政治、经济、思想文化以及社会生活的各方面有着重要的价值,多年来备受学界关注。近10年来,众多专家学者以极大的热情投入到流民问题研究之中,流民研究硕果累累,并呈现出方兴未艾之势。

一

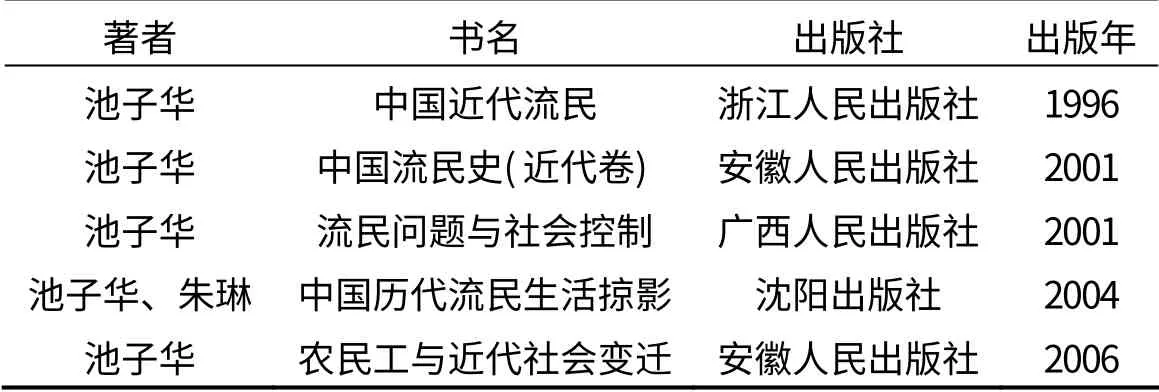

近10年来,有多部近代流民史论著问世,其中池子华先生所撰居多,见表1。

表1 近十年来近代流民史论著简表

《中国近代流民》一书对近代流民现象发生的原因、流民的空间位移、流民的职业流向、流民对近代社会所产生的影响以及如何解决流民问题等,进行了多层次、多角度、跨学科的考察,提出了流民文化现象等众多值得研究的问题,具有开创性意义。在《中国流民史·近代卷》中,作者则是通过多年的学术研究建立起一整套近代流民研究的框架,作者在对近代中国流民发生的原因进行系统分析后,认为近代中国流民的产生是各种因素的合力相互作用的结果[1]。书中,作者具体考察了几股流民洪流和流民的职业选择,将流民对于近代社会产生的影响做了全面细致的分析,最后作者还重点介绍了近代中国政府为解决流民问题而采取的措施及成效,其中包括了民国年间具有代表性的3 种学术流派对流民问题的解决措施。该书对于《中国近代流民》一书而言是一种很好的补充,弥补了《中国近代流民》一书在内容和体系上的欠缺,两者互相参照、互相补充。

《流民问题与社会控制》集中就流民问题发生机制、流向选择和生存方式做了详细的论述,据此总结出解决流民问题的10 大模式。而《中国历代流民生活掠影》则作为一本学术通俗读物,以流民问题为主线,从历史的横向和纵向分专题论述,再现了历代流民生活的实态,起到了历史为现实服务的效果。

二

近10年来,由于多学科理论方法交叉运用于历史学研究,加上当代“民工潮”汹涌澎湃的现实,让流民问题的研究一直备受关注,除多部专著的出版外,论文成果也层出不穷,并对以下几个问题进行了探讨。

(一)近代流民产生的原因

流民古已有之,历代统治者无不把‘安辑流民’作为施政的要项,但是由于封建的剥削制度,使得流民问题始终得不到彻底的根治。从晚清到民国,流民已普遍于全国的任何一个地方,并且日益严重化。近代社会作为一个特殊的转型时期,流民的产生原因也就不能不具有时代特点。池子华《宗族‘裂变’与近代中国流民的产生》一文指出宗族人口的不断膨胀产生了人多地少的矛盾,而该矛盾又直接刺激了流民的生成[2]。池子华、李红英《灾荒、社会变迁与流民——以19、20 世纪之交的直隶为中心》一文则是通过对资料的梳理,揭示出流民现象与灾荒和社会变迁的内在关系[3]。池子华《民国时期苏南农民分化流动的‘激素’》一文则从经济的角度阐述了工业发展和城乡经济差别的拉大,对于农民走进城市而成为流民起到的“引诱”作用。王艳菊、李春会《论人口压力与近代淮北地区流民现象的产生》一文主要论述了淮北当地恶劣的自然环境以及当地过大的人口压力和流民多发这三者之间的关系[4]。马陵合的《流民与上海租界社会》一文则是以租界这一特殊地方为切入点,通过考察流民与租界社会的关系,说明租界这一对中国近代化起到一定程度促进作用的特殊社会环境对于流民向心运动产生的一种拉力[5]。张素薇《现代农村流动人口与传统流民之间的差异——从发生条件上考察》在分析了传统流民和现代农村流动人口产生的不同原因之后,指出现代农村流动人口在受到多方面的影响下纷纷涌向城镇,这种大规模的人员流动已不同于传统流民仅仅为了生存而被迫流亡他乡的现象,它不仅是现代社会的一种常态,而且还是社会进步的结果[6]。

(二)流民的流向问题研究

流民的流向问题包括空间位移和职业流向这两个方面。

学术界一直比较重视流民的空间位移研究,对此取得了众多的研究成果。池子华《近代流民“漂洋”现象》一文对近代流民“飘洋”现象进行了考察,指出了近代流民漂洋的驱动力,分析了飘洋现象对于近代中国社会发展的影响[7]。而高乐才《近代中国东北移民历史动因探源》一文关注的则是趋边流,文中将近代以来内地人口向东北移民的成因归纳为:一方面是来之原住地的推力,另一方面是来之移驻地的吸力,且是这两种合力共同作用的结果[8]。范立君的《论20 世纪30年代东三省关内移民》和《论“九·一八”事变对关内移民东北的影响》这两篇文章都立足于20 世纪30年代日本侵华时期的东北地区,着重探讨了日本侵华对关内移民东北乃至对中国社会的影响。

对于流民的职业流向问题,学术界也给予了高度关注。池子华《城市视点:近代中国农民工群体的构成研究》以城市为切入点,从社会史的角度,分析了城市农民工群体的地域构成、性别构成、年龄构成以及职业构成[9]。而池子华的另一篇文章,《流民与近代盗匪世界》则是通过考察流民与近代盗匪世界的互动关系,进而揭示出流民与社会动乱的关系。池子华认为流民是盗匪最可靠的来源,在一个流民众多的国度里,如果社会不能将他们的社会行为纳入合理的规范内,那么,流民的越轨犯禁,就会直接造成社会的动荡不安[10]。时刚、华强的《近代社会转型期的流民问题与秘密结社》则认为流民是近代中国秘密结社的社会根源[11]。

(三)流民对于流入地影响的研究

流民与近代城市的互动关系是学者普遍感兴趣的话题。池子华《论近代中国农民进城对城市社会的影响》一文就是以农民进城与城市社会的互动关系为视角,指出农民工进城对于城市将产生多重效应,既有推动城市发展繁荣的正效应,又有不可避免的发生城市病的负效应[12]。龚昊的《城市化进程中的民工心理》则认为在二元结构体制的特殊社会背景下,民工在城市中受到的不公正待遇会使他们在心理上疏远城市,反而不利于我们的城市化、现代化进程,作者对解决这一问题提出了自己的看法。员智凯、孙祥麟在《城市化进城中农民工犯罪率趋高的社会学透视》一文中,从社会学角度出发,在分析了农民工从农村走向城市所面临的环境发生巨大变化对其自身所造成的影响之后,指出了农民工犯罪的社会学原因,并对于这一问题的解决提出了自己的看法[13]。赵慧珠在《城市化中对农民不利的几种可能趋势》一文中分析了城市化可能使农民面临的几种不利趋势后,指出这些不利趋势对于农民自身和城市化进程本身都是有害的,应当引起关注,并尽力使这些趋势逐步缩小[14]。池子华在《近代城市化与农民工社会形象的“适应性”塑造》一文中重点考察了农民工为适应城市生活而做出的种种改变,池子华认为实现“农转非”的必由之路是“适应—改变—适应”[15]。

对于流民与流入地之间的文化交融这一课题在以往很少有人关注。如今,随着对流民研究的深入,这一课题也越来越得到重视。池子华《土客冲突的文化学考察——以近代江南为例》一文就是从文化社会学的角度,重新研究流民现象和土客冲突,他认为淮北流民现象是一种文化现象,土客冲突的本质是文化冲突,土客冲突是文化交流的特殊形式。据此,他还总结出了土客文化相互交融的规律[16]。霍金萍在《闯关东与东北黑土文化》一文中指出“闯关东”的人口大迁移对近代时期东北黑土文化的形成、发展起了关键性作用[17]。

(四)流民的调节与控制问题研究

流民问题是整个社会的问题,它需要动用全社会的力量加以调节与控制,并在此基础上寻找出解决问题的合理方案。王林在《清代粥厂论述》一文中通过对清代赈济灾民常用的方式的介绍,指出粥厂在防止流民生成方面有着不可替代的作用[18]。张九洲《论晚清官办工艺局所的兴起和历史作用》一文是通过对晚清“新政”中的工艺局的考察,分析了工艺局兴起发展的背景和原因以及它对于安辑流民的作用[19]。池子华《历史上流民问题的控制模式》通过对历代统治者解决流民问题的10 大模式的总结,起到以史鉴今的目的[20]。池子华在《“三农”问题:重农派的理论实践及其现代启示》一文中认为,“重农”理论虽然在当时的历史条件下未能行通,但具有深沉的时代价值,特别是提出了至今仍不容忽视的重大课题——教育农民[21]。与此同时,池子华在《重工派理论与农村剩余劳动力的转移》一文中指出,“重工”派理论虽然当时也未能实现,但是他的结论并没有错且对于今天的现代化建设还有一定的借鉴意义[22]。

除了以上几个方面外,尹虹《近代中英流民问题产生原因之比较》通过对中英两国流民产生原因的对比,发现两国虽然近代化的时期相差300 多年,但在转型期出现的问题却惊人的相似,值得我们研究和思考[23]。

三

10年来,近代流民问题研究取得了重大进展,研究的成果不仅在数量上不断增加,质量上也日益提高,流民史的研究不仅在广度上有所推进,深度上也有很大的突破。“历史是现实的镜子”,当下的史学工作者应站在历史和现实的交汇点上,把对近代流民问题的研究与当下的农民工问题研究紧密的结合起来,并试图通过对流民问题的研究,为今天解决农村剩余劳动力转移、农民工进城务工的社会保障及管理提供有益的借鉴和启示。然而,如果仅从学术研究来看,流民史研究仍然有许多有待于我们进一步解决的问题:第一,应进一步建立起对流民群体研究的系统框架,进一步加强多学科综合研究的力度。目前,近代流民史研究尚处于起步和发展阶段,它的形成和发生与近代社会特殊的国情有着密不可分的关联,因此,我们不可能用原有的研究古代流民的分析模式来套用近代流民史研究;第二,对于近代流民的考察要和当时的政治、经济、思想文化联系起来,这样才能辩证的认识流民对于近代城市化的作用和影响。第三,流民史研究还有众多有待于扩宽的研究领域。对于流民问题,宏观和整体研究成果较为丰富,而分区分省研究则明显不足,中外流民对比研究也很薄弱。总之,随着社会史研究的进一步深入,史学界会对流民史研究展现出更大的兴趣,形成更浓厚的学术气氛,近代流民史研究也会走向新的阶段。

[1]池子华.宗族“裂变”与近代中国流民的产生[J].江苏社会科学,2006(6):135-138.

[2]池子华,李红英.灾荒、社会变迁与流民——以19、20 世纪之交的直隶为中心[J].南京农业大学学报,2004(1):70-77.

[3]池子华.民国时期苏南农民分化流动的“激素”[J].苏州科学学院学报,2006(3):91-97.

[4]王艳菊,李春会.论人口压力与近代淮北地区流民现象的产生[J].西安文理学院学报,2010(4):42-45.

[5]马陵合.流民与上海租界社会[J].二十一世纪,2004(23):1-8.

[6]张素薇.现代农村流动人口与传统流民之间的差异[J].学习月刊,2010(5):36-37.

[7]池子华.论近代流民“飘洋”现象[J].学海,2001(1):154-157.

[8]高乐才.近代中国东北移民历史动因探源[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2005(2):29-35.

[9]池子华.城市视点:近代中国农民工群体的构成研究[J].江苏教育学院学报,2008(3):107-111.

[10]池子华.流民与近代盗匪世界[J].安徽史学,2002(4):36-42.

[11]时刚,华强.近代社会转型期的流民问题与秘密结社[J].南京政治学院学报,2010(1):67-71.

[12]池子华.论近代中国农民进城对城市社会的影响[J].江苏社会科学,2005(3):153-160.

[13]员智凯,孙祥麟.城市化进城中农民工犯罪率趋高的社会学透视[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2010(6):148-153.

[14]赵慧珠.城市化中对农民不利的几种趋势[J].中共中央党校学报,2005(1):77-82.

[15]池子华.近代城市化与农民工社会形象的“适应性”塑造[J].苏州科技学院学报,2008(1):103-105.

[16]池子华.土客冲突的文化学考察——以近代江南地区为例[J].河北大学学报:哲学社会科学版,2000(1):2-6.

[17]霍金萍.闯关东与东北黑土文化[J].绥化学院学报,2009(4):46-47.

[18]王林.清代粥厂论述[J].理论学刊,2007(4):111-115.

[19]张九洲.论晚清官办工艺局所的兴起和历史作用[J].河南大学学报,2005(6):32-36.

[20]池子华.历史上流民问题的控制模式[J].中国党政干部论坛,2002(6):26-29.

[21]池子华.重农派的理论实践及其现代启示[J].中国党政干部论坛,2006(7):61-62.

[22]池子华.重工派理论与农村剩余劳动力的转移[J].社会,2003(8):14-16.

[23]尹虹.近代中英流民问题产生原因之比较[J].华南师范大学学报:社会科学版,2007(4):82-90.