晚清名士李慈铭的藏书、读书与著述*

2014-10-25刘孝文岳爱华尉春艳

刘孝文 岳爱华 尉春艳

(河北民族师范学院,河北承德067000)

李慈铭(1830-1894),字旡伯,号莼客、越缦,浙江会稽人(今绍兴),清同治九年(1870)中举人,光绪六年(1880)中进士。绍兴处江南大地,文化繁荣、钟灵毓秀,向以士风清嘉、人文荟萃而名冠全国。优越的人文土壤孕育了众多名彪史册的思想家、政治家、文学家及史学家等,而这些人中许多就是藏书家。李慈铭作为晚清著名学者、诗人,亦是一位藏书家,他一生嗜于藏书、读书,并在此之上笔耕不辍,终以学问淹博、著述宏富被称为“旧文学之殿军”,近百年诗坛之“旧首领”[1],杨树达先生曾评价说:“越缦先生者,乃承钱、洪之流,而为有清一代之后殿者也。[2]”本文对李慈铭的藏书、读书及其著述做了深入的考察探索。

1 李慈铭藏书来源与归宿

李慈铭的故乡绍兴自宋元时期,就已是江浙文化重心和私人藏书业的中心,藏书普遍成为社会风尚,流风及至明清愈加兴盛。明末著名的藏书家澹生堂主人祁承爜就是绍兴藏书家的杰出代表,不惟如此,李慈铭和祁氏家族还有祖上渊源,李慈铭的五世祖妣祁孺人为祁承爜之玄孙女,亦即祁彪佳之曾孙女。浓厚的地域文化氛围、优良的藏书传统对李慈铭的成长和价值取向产生着重要影响。

1.1 李慈铭藏书来源

1.1.1 祖上所遗 李慈铭先祖五代时迁入越中,宗潢高望,甲于浙右,世以书香门第、耕读传家闻名远近,李慈铭幼年之时其家有困学楼,藏书逾万卷,惜咸丰十一年(1861)太平军陷绍兴时困学楼毁于兵燹,家藏之书损失殆尽,只有被其带至身边的小部分书(其时李慈铭在京师捐官候补),以及被亲友借去之书逃过一劫,这部分书后来成为其藏书的最初家底。尽管李慈铭从祖上继承之书并不多,但世代藏书传统对李慈铭“蠹鱼之嗜”却影响极大,终其一生都将藏书作为快意之事。

1.1.2 购买图书 李慈铭自年轻时就喜好收藏图书,此后不论生活地点、经济境况如何变化,总是对书籍收藏情有独钟。年轻居乡时会稽城的仓桥街、姑苏城学士街都是他经常光顾的场所,寓居北京期间,琉璃厂的善成堂、文菉堂、修竹山房及文渊堂、萃真堂、宝珍斋也是其常往之处。自咸丰十一(1861)年至光绪十九(1893)年间,李慈铭从未间断买书,每年的正月更是其购书较集中的时期,隔三差五就去书肆搜求,一则正月有较充足时间去选书,二则正月紧邻新年,朋友于新年之际馈赠财物较多,经济状况稍宽裕。

李慈铭每年开销金额中最庞大的费用是买书,以同治八年(1869)为例,这年他全年总收入238番圆,银54 两[3]76,总支出 192 番圆,钱 235580 文,其中购买书籍支出17番圆,钱 15000文[3]133,书籍的支出占到总支出的近十分之一。每次见到心怡之书,即使价格再高他也要想办法买到,甚至有时衣食无着仍要买书,跟书商赊欠亦是常有之事。如他在同治七年(1868)九月廿九日日记记载,“沈云帆秀才持《殿阁词林记》、《纬略》及叶芸所辑《郡国官制改革考》来,予以直一番金。比日来穷甚日,有不举火之忧,而尚买此不急,不能自解也”[4]。又如咸丰八年(1858)十月,在青云街“买得阎百诗《尚书今古文疏证》一部、《汉魏二十一家易注》一部、卢抱经校《家语》一部、汲版《酉阳杂俎》一部,价洋一元钱一千,赊之沈氏文聚堂”[4]。沈云帆秀才是会稽仓桥街书商,因李慈铭常在其书肆买书,二人遂交好。

1.1.3 师友馈赠 师友之间的书籍馈赠是古代书籍传布的一条重要渠道,通过书籍馈赠可以联络感情、增进友谊、加深了解[5]255。师友向李慈铭赠送书籍分两种情况:出于友情主动赠送;以书为贽向李慈铭请序跋及其它相托事项。根据笔者的统计,从咸丰九年(1859)至光绪二十年(1894),共有近150余位朋友向李慈铭馈赠书籍,约700余种图书,近三千卷之多。向李慈铭赠书者仅近代史上知名人物就有潘祖荫、周祖培、李鸿章、张之洞、王懿荣、缪荃孙、许景澄、袁昶、陆心源、孙诒让、周馥、王先谦等等。

1.1.4 与人换书 互换书籍也是李慈铭收藏书籍的重要形式,每当李慈铭在朋友处遇见难得之书,他会用自己所藏之书去商议交换,通过交换丰富了彼此藏书的种类。如光绪二年(1876)六月初八日,“初得竹筼书,以雅雨堂本《大戴礼记》、洪筠轩《管子义证》与予易抱经堂本《逸周书》。”当然,换书也有因鉴别不慎、吃亏上当的情况,咸丰六年(1856)五月初十日,“以《秦淮海全集》八册、张清恪刻《司马温公集》六册、《谢叠山全集》两册、《邹吁士文》一册与莲士易孙渊如《平津馆丛书甲集》六册、汤文正公《拟明史分修稿》八册。大吃亏而出者,司马非《传家集》,秦谢两集纸椠不佳故也,然新易者皆系全部中之一集,终让他便宜,真吃大亏。”[4]竹筼即清末政治家、外交家许景澄,莲士即李越中好友孙廷璋。

经过多年积累,李慈铭藏书粗足五千卷,而且以精见称。其藏书主要以江浙地方文献、考证考据类、京版图书为主,大凡经史子集、野史小说、诗词歌赋都有收藏[6]。

1.2 李慈铭藏书归宿

1.2.1 出赠书籍 作为读书人,李慈铭在接受别人赠书的同时,也讲求礼尚往来,时常向友人出赠图书。特别是在其晚年(光绪十五(1889)年以后),向外赠书是常有之事。李慈铭赠书既有以书回馈文人好友、也有以书表达对晚辈后学的关切及以书为离别纪念等诸多缘由。接受李慈铭赠书的有其结义兄弟沈宝森、陈寿祺、谭研孙、陈豪等,晚辈后学有樊增祥、周允臣(周馥之子)、孙星华、沈晓湖、蔡元培等,诗文好友季邦贞、吕庭芷、殷萼庭、沈子敦、姜炳衡、傅以礼、羊复礼、许仙坪、王彦威等等。如“作书致孙生子宜,赠以《尚书后案》元刻一部,《国语补音》微波榭本一册”,“作书致蓝洲,赠以阮刻日本山井鼎七经《孟子考文》及《物观补遗》,共四帙三十二册。[4]”孙子宜即孙星华,孙廷璋之子,蓝洲即李结义兄弟陈豪。

1.2.2 丢失图书 因李慈铭一生辗转南北各地、生活忙碌,没有像先辈藏书家一样建有专门的藏书楼予以保存,兼之保存管理之不慎,导致生前就存在图书散佚、丢失之事。丢失原因一为朋友借去没有按时归还,久之就忘记了,如他家原有《太平广记》一书,将其“置之几案,精致可爱,而为戚党所借,遂失去”;二为被盗丢失,咸丰七年(1857)四月十九日日记载,“终日昏睡,失去汲板《文选》一部”[4]。

1.1.3 子孙售卖 和所有的藏书家一样,他们死后其藏书便命运堪忧,李慈铭的藏书随着他生命的终止亦在劫难逃,因其所藏之书多有手札笔记,价值颇高,购求其藏书者众多,所幸的是,除少数散佚丢失的书籍之外,李慈铭后人将其藏书于1928年全部售卖给北平图书馆,终使藏书得到妥善保存。北平图书馆购其藏书“共九千一百余册,内中手批手校之书共二百余种,约二千七百余册。”[7]购得李慈铭藏书后,北平图书馆安排专人(王重民)对其中的批校题跋进行整理辑录。

2 李慈铭读书内容与治学之法

“凡人进德修业,事事从读书起”,读书是一个人能否“成器”不可或缺的重要手段[8]。在传统社会中,能否出仕是读书人实现人生价值的重要标志。藏书全为读书,不读之藏,不如不藏。李慈铭作为一位学者型的藏书家,他藏书的目的主要是为了自己治学,为实现其“学优则仕”政治目标所进行的不懈努力。

李慈铭积四十年之力所著之《越缦堂日记》中,记录总天数13417天,对每日的朋友往还、家之亨困、国之大政及经史功课皆有记载。其中李慈铭浓墨重彩地描述和记录的主要是经史耕读,记载经史功课共7413天,占日记天数的55.3%[9]。胡适对李慈铭读书作了描述与评价“宁可少睡几觉,不可一日无书。能读能校能注,先生不是蠹鱼”[10]。

2.1 读书内容与重点

李慈铭博览群书,广涉经史子集。他自谓“所读之书与所为之业,自经史以及稗说、梵夹、词曲亦无不涉猎而模仿之也。”[11]李慈铭读书内容包括哲学、政治、宗教、历史、地理、语言、文学、艺术、军事、科技及综合类图书等等。据学者王标统计,李慈铭所读之书计892种,其中经部图书185种、史部213种、子部207种、集部287种。在这892种书中,清代书籍592种,占阅读图书总数的66%[12]。究其原因,主要是因为李慈铭经济拮据,薪俸收入除维持日常生活开支外所剩无几,既无力购得宋元佳椠,也不敢问津明本,所藏皆清代出版的通行本子,内容上以清代士人的诗文别集为主,收藏图书的情况也决定了其阅读的范围和内容。

李慈铭作为晚清学者,他身上具有古代正统文士的典型特征,尽管其读书广博,但其兴趣最深,用功最勤乃史学。他自言“生平所不忍自弃者有二:一则幼喜观史,一则性不喜看小说”[13](此中小说多为文人笔记)。李慈铭读史的爱好在十一岁即养成,至老弗辍,他对史书的热衷又以读正史用力最深,投入精力最多。阚红柳统计了李慈铭对正史的阅读情况,他自咸丰丙辰(1856)三月初一日始,到光绪丁亥(1887)十月初四日止的共三十一年间,共阅读二十一部正史。同为正史,李慈铭的重视程度也有所区别,投入的阅读时间和精力也不同,《史记》《汉书》等持续阅读二三十年,其他如《三国志》《陈书》《南史》等则翻阅而过[11]。

2.2 读书态度精神

2.2.1 勤于读书 李慈铭出身名门望族,自幼颖敏好学,道光十二年(1832),年仅四岁的李慈铭即跟随祖母在白桦绛柎阁读书。五岁已识千余字,“祖母疼爱、不许多识,而越缦好学,每求父多授字,与之则喜、辄又求益”。七岁始入学堂,八岁读书于水香楼,始读《吴梅村诗集笺注》,九岁始读《诗经》。十岁师从杜梦蓉始读《唐诗》,十一岁从张震学举业,始学作文、私钞《历代帝王谱》。十二岁读书于天香楼,十四岁读书于壮改斋,读史作诗,始读《红楼梦》,甚喜之。十五、六岁后喜为诗歌骈文,昼夜殚精,以为至业。二十四岁读《明诗综》及经部书籍《学海堂经解》。此后数十年如一日,勤读不懈,经年不辍。

李慈铭读书异常勤苦,披览不倦,不分昼夜,尤喜夜读史书类,读之兴来,深夜方眠,如“夜阅《金史》至三更后始寝”,甚至“夜阅《宋史》至四更方睡”,夜阑人静,历史的场景扑面而来,难免触景生情[11]。在其《越缦堂日记》中对读书情形多有记载,如“光绪七年(1881)辛巳元日甲子,天日清晏,早起劬先像后,竞日杜门谢客,校读此卷,以寒故亦屡辍作,至夜二更始毕。”光绪七年(1881)李慈铭已五十二岁,他还能于大年初一就克服寒冷坚持读书且至深夜,由此可见李氏读书之勤苦。

李慈铭还常常克服天气寒冷和病痛的折磨坚持读书,酷暑寒冬,病床羁旅,未尝一日去手,如甲戌十月(1874)十六日读《世说新语》,“清晨校毕,比日严寒,始拥作字,不下百十条”,“三日来杂校《后汉书》,多附以小注,……秃笔总书,目昏指兰,疲荼殊甚,似非病中所宜,当少辍之,以息目力”[14]。

2.2.2 乐于读书 李慈铭阅读的兴趣和爱好自幼养成,对其而言读书不但非愁苦之事,而恰恰乐在其中,甚至通过读书可以缓解疲惫、愉悦身心。在其卧床左右,罗列书柜,并排盆花,自称“书可以读,花可以赏,二者兼得,其乐无穷”。李慈铭深谙读书与健康之道,尝言“读书如医病,惟求药之对症耳”。他在读《储光羲诗集》后写道:“读之觉景物高爽,即有清风拂拂从纸上来,小病为减”。又如“比日暴暑不可堪,又苦沉疴为累,几无生人之乐。午后强起,读柳文《晋问》一篇。未数行,觉甚劳。欲辍,力竟读之,觉胸襟顿开,洒然自喜。仰视窗外,夕阳西颓矣。毛发间便翕翕有凉风来,乃知《七发》起病,洵非虚语。”[13]在这里其精神疗法之要旨大宗已跃然纸上。

2.3 读书治学之法

李慈铭作为晚清著名文史大家,其学术成就的取得固得益于其长期的执着与坚持,而他的读书治学之法更值得我们深入探究和学习。李慈铭读书注重三个方面:版本鉴别、文字校勘、评论札记,这也是他学有所成的成功经验。

2.3.1 版本鉴别 在大多数藏书家的眼中,读书过程不仅仅只限于案前伏读、间以思考的主要环节,它还涵盖了这些主要环节之前对待所读书籍的鉴别、选择等诸节,在他们看来,鉴别、选择正确的版本,掌握丰富的校勘、甄别方法,是使读书更得法的一个重要前提[15]7,李慈铭以《四库全书总目提要》为范式,每读一书必先考辨版本、序其源流、考其作者、卷目。他重视对书籍版本信息详加考订,追溯版本之间的递嬗渊源,以及书籍所据底本及采用之校本。他对史书的版本选择尤其讲究,如《汉书》《宋书》《南北史》采用的是明汲古阁本,《梁书》《隋书》采用的是明北监本,《魏书》则采用宋监本[16]。李慈铭读书对版本的重视和考辨不仅为学者研究版本学提供了许多资料,还能起到指导后学选择优质的版本予以阅读的作用。

2.3.2 校勘文字 李慈铭在读书的态度上是非常审慎而严谨的,读书的同时非常注重校书,“丹黄手校,必严必精”,“凡目之所及,讹误之处,均一一更正”,“其内容或校一字一词之误,或释一字一词之义”,他精于训诂,通释假借,旁征博引,细入豪芒,以精博著称于世。如《汉书》校勘中,就以“正裴骃之误、订王念孙之拙、纠师古之谬,而立义精湛、精义纷陈,不失为史籍考据的经典之作”[17]。

2.3.3 评论札记 对所读之书做评论,记录读书心得也是李慈铭读书的主要环节,“每读一书,必求其所蓄之深浅,致力之先后,而评鹜之,务得其当,后进翕然大服”。李慈铭写读书评论札记的基本步骤是:先是文本本身,包括版刻、文字、作者等;其次是文献的优缺之处及价值高下;最后对书籍作者之学术进行总体评价[18]。李慈铭做读书评论,从不仅限于就书论书,多为读后有感而发,敢于纠正前学谬误、鞭挞不良学风、给予中允评价。所做评论言简意赅,一语中的[9]。如他在阅读明凌迪知所撰《万姓统谱》一书时,充分肯定该书的价值,称其“胪载详尽,考姓氏者莫便于是书”,但又不无遗憾的指出“其书失于过繁,庞杂抵牾,固然悉数”。伦明《辛亥以来藏书纪事诗》称他“订疑补缺用功深,字细如蝇密似针。酒诰原来称脱简,焦琴何幸得知音。”[19]12李慈铭一生手校、手批、手跋图书近三百种,总计94万字之多。

3 李慈铭著述及版本

李慈铭不仅是善于读书的藏书家,还是一位颇有成就的著作家,一生著作等身,已经汇集成书的集子有将近50种,总字数约在七八百万字以上。内容涵盖文学、史学、经学、小学、方志学等方面。平步青称赞李慈铭“可谓硕学鸿文,蔚为著述者也”[20]。

3.1 《越缦堂日记》及版本

李慈铭著述以其《越缦堂日记》规模最为宏大,影响最为深广。《日记》洋洋数百万言,堪称李慈铭治学之大成,有“日记之大观、掌故之渊薮”的美誉[21],《日记》与叶昌炽《缘督庐日记》、王闿运《湘绮楼日记》和翁同龢《翁同龢日记》并称晚清四大日记,而《日记》被公认为四大日记之首。李慈铭记日记始于咸丰四年(1854),讫于光绪二十年(1894),跨越三朝,是其积四十年之心力,铢积寸累而写成。日记对晚清“朝野见闻、古物考据、人物评述、史事记录、山川游历、风土民情、书画鉴赏以及北京等地的社会风貌诸内容做了详细记载,保存了极其重要的历史资料。《日记》还收录有李慈铭所创作的诗词、骈文作品,以及大量的读书札记[18]。《日记》对研究晚清文学史具有不可或缺的参考价值,为研究晚清政治史、学术史提供了大批珍贵资料。

《日记》的出版经过非常波折,民国初年,在蔡元培、傅增湘、王幼山等二十余学界名流捐助下,1920年商务印书馆影印出版了64册日记稿的后51册;1936年,在蔡元培主持下,商务印书馆石印出版了其余13册日记,名为《越缦堂日记补》;1963年台湾文光图书有限公司出版影印本;2004年广陵书社出版影印本(包括失而复得的最后八册日记),并被列入《国家清史编纂委员会·文献丛刊》中。

3.2 其他著作及版本

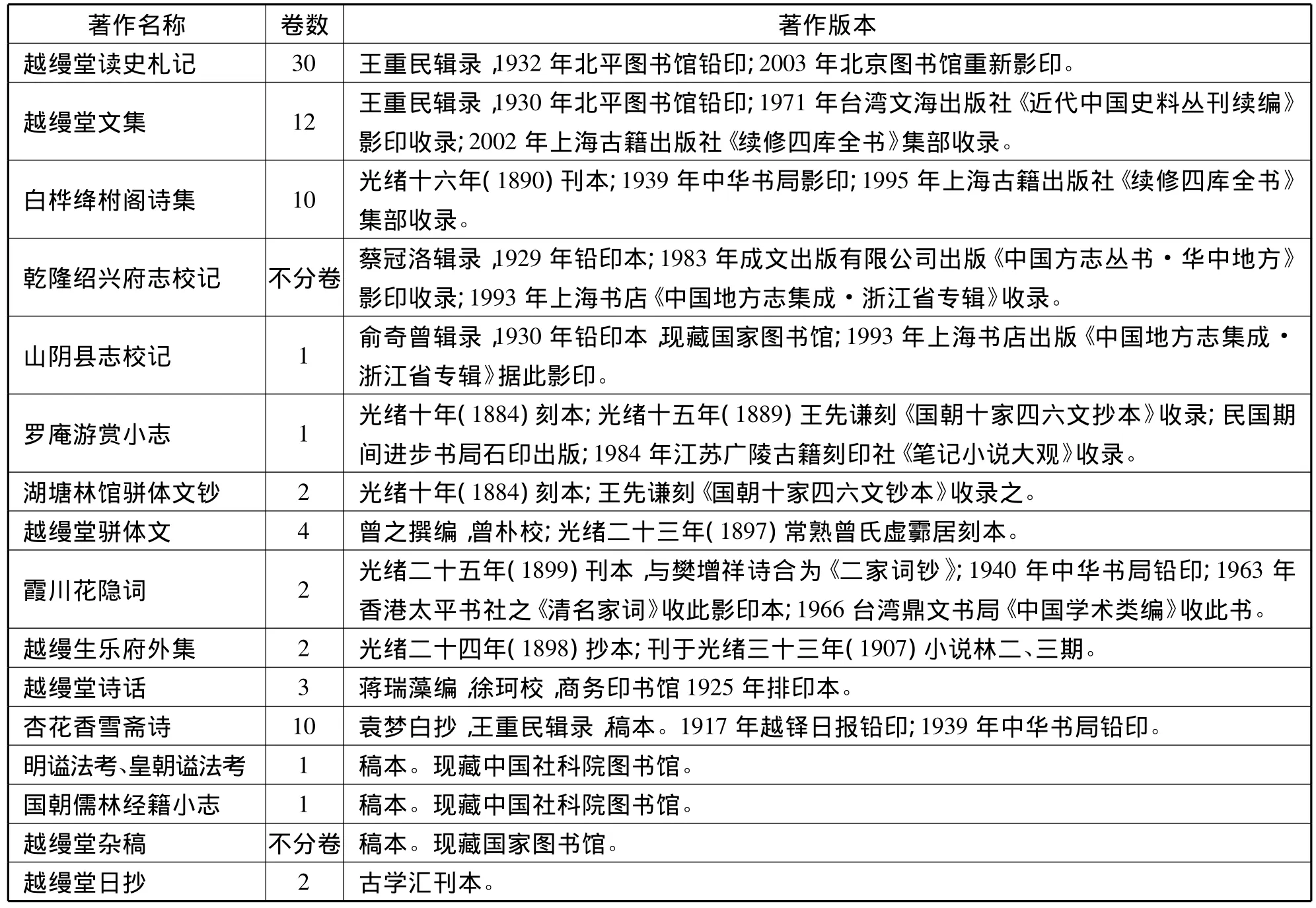

除《越缦堂日记》外,李慈铭还有大量其他著作,表1列出了其相关著作及版本,可以为研究者提供相应的资料线索。

表1 李慈铭著作及版本情况

此外,李慈铭的日记及其友人的著述中,还透露 出李慈铭的部分未见传世的著作,如《正名》《说文举要》《缙绅录注》《元代重儒考》《松下集》《临朝备考录》《古今南人宰相表》等等,这些著作还有待进一步的挖掘整理。

4 结语

藏书家的读书活动是以藏书活动为前提的,大多数的藏书家都认为藏书的主观目的在于读书,而强烈的读书欲望又成为他们广泛搜罗书籍的直接动机[15]。李慈铭所取得的学术成就与他一生藏书、爱书、读书、鉴书、编书及著书的文化传播实践与学术研究活动密不可分,藏书是他读书的基础,读书是著述的前提,著述是藏书的目标、读书的升华。

李慈铭不但是晚清著名学人,更重要的是他具有作为“一个应该注意和值得解剖的历史标本”[22]的典型意义,他的生平是晚清知识分子人生历程的缩影。本文以其藏书、读书、著述为视角,对其做了深入探究,据此可以反观晚清士人之藏书风尚,勾勒晚清学者读书心态、治学方法与阅读轨迹,进而全面透视这一群体在社会文化生活中的作用和影响。

〔1〕姜云鹏.李慈铭“文章”观及“文章”创作[D].山东大学,2009

〔2〕杨树达.越缦堂读史札记:序二[G]//李慈铭.越缦堂读史札记全编.北京:北京图书馆出版社,2003:5

〔3〕张徳昌.清季一个京官的生活[M].香港中文大学,1970

〔4〕张桂丽.李慈铭年谱[D].复旦大学,2009

〔5〕钱锡生.唐宋词传播方式研究[M].复旦大学出版社,2009

〔6〕蔡 彦.李慈铭与蔡元培[J].上海高校图书情报工作研究,2008(04):50-54

〔7〕谢冬荣.越缦堂读书记整理叙略[J].文献,2004(03):277-281

〔8〕朱明勋.古代家训中的古人读书观及现代启示[J].求索,2006(05):172-174

〔9〕张涛.《越缦堂日记》研究[D].扬州大学,2005

〔10〕杜春和,丘权政,黄沫.胡适的日记选[J].新文学史料,1979(05):265-292

〔11〕阚红柳.李慈铭读正史—《越缦堂日记》读后[J].社会科学战线,2009(04):181-184

〔12〕王标.作为文化实践的读书——以李慈铭《越缦堂日记》为中心[J].杭州师范学院学报(社会科学版),2007(04):14-21

〔13〕卢敦基.从李慈铭看十九世纪江南士绅的日常文学生活[J].浙江学刊,2005(06):108-116

〔14〕唐微.李慈铭阅读形象面面观[J].图书馆杂志,2011(08):105-107

〔15〕柳光敏.古代藏书家论读书[C]//中国地方教育史志研究会、《教育史研究》编辑部.纪念《教育史研究》创刊二十周年论文集(2)——中国教育思想史与人物研究.中国地方教育史志研究会,《教育史研究》编辑部:2009.

〔16〕卢敦基.李慈铭研究[D].浙江大学,2010

〔17〕任桂全.文史大家李慈铭.[EB/OL].(2011-10-12).http://www.shaoxing.com.cn/jd90/2011-10/12/content_644782.htm.[2013-06-15]

〔18〕姜黎黎.论李慈铭的文献学成就[D].华中师范大学,2011

〔19〕伦明.藏书纪事诗·辛亥以来藏书纪事诗[M].上海:上海古籍出版社,1999

〔20〕张峰.自任其劳,甘为人梯——论王重民对李慈铭著述的整理与研究[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2009(04):486-489,499

〔21〕张晓唯.越缦日记“佚稿”失而复得[J].历史教学,2003(05):74-75

〔22〕董丛林.论晚清名士李慈铭[J].近代史研究,1996(05):16-37