从中庸之道到“无知之幕”:四种媒体伦理理论评析

2014-09-09彭桂兵

展 江 彭桂兵

从中庸之道到“无知之幕”:四种媒体伦理理论评析

展 江 彭桂兵

如果从亚里士多德时代开始考察,在具有两千多年历史的域外伦理学世界中,人类已经发展出若干种经典的理论。在经历了漫长的中世纪的相对沉寂之后,到18世纪后期,康德的道义论和英国的功利主义相继问世,彼此形成了一种强烈的关照和反差,极大地丰富了伦理学世界。20世纪新产生的伦理学视角林林总总,其中罗尔斯正义理论中的“无知之幕”假设,被认为是一种重要的情境性的伦理视角。以上理论视角的运用,尤其是综合性的运用,为我们探讨复杂的媒体伦理议题提供了强大的分析工具。本文简要地推介了这四种可运用的伦理理论,并对于它们在媒体伦理研究中的前景和不足做了概要分析。

媒体伦理;中庸之道;绝对命令;功利主义;“无知之幕”

新闻和大众传播媒体的强大,在满足社会公众知情权的同时,也引发了众多对媒体的批评和争议。如果我们将道德和媒体加以区分,将把明显违反一个道德律、全社会和特定职业共识的现象称为道德问题(即媒体失德),将违反多个道德律、或者全社会和特定职业缺乏共识的现象称为伦理议题,那么通过教学和研究不难看出,如果我们分析争议性的媒体伦理议题时使用单一的理论视角,即使是再好的伦理理论,再具有解释力,在具体分析上仍然难免陷入困境乃至失灵。反之,如果我们复合运用多种伦理理论,许多议题虽然难称迎刃而解,但是探讨的空间骤然增大,对业界和社会的启迪意义随之凸显出来。本文简要地推介了这四种可运用的伦理理论,并对于它们在媒体伦理分析中的前景和不足做了简要分析。

一、亚里士多德:中庸之道

1.美德和美德伦理学

在美德伦理学的奠基者亚里士多德看来,美德强调的是一种好习惯,这种好习惯是一种稳定的倾向,在这种倾向的指导下我们做出某种特定的行为。“好习惯是一种美德,而坏习惯是一种邪恶。这些习惯指人的行为举止和个性,它们可以通过重复而强化,通常会产生各种后果。”①

亚里士多德认为,德性要通过实践行动获取,而并不是一个人的自然禀赋。“也就是‘性相近,习相远’,你必须在实践中才能有这种道德的美德。”②在亚里士多德看来,判断美德的道德基础在于人和人的行为,而不是某种特殊的规律和法则。根据亚里士多德的观点,人类的特殊天性就在于有着特殊的目的和目标,而如果具有美德就可以使我们能够达成这种目标,亚里士多德将这种目标称为“幸福、成功和安康,一种值得拥有的幸福。”③

美德伦理学起源于亚里士多德的《尼可马克伦理学》(约成书于公元前335-前323年间)。亚里士多德的伦理体系催生了今天被称为美德伦理学的思想。这种伦理学的特性是具有目的论色彩的,人类之所以要践行美德,就在于人类想为了达到某种目的和目标。需要提醒的是,理解亚里士多德的美德伦理学,要抛却马基雅维利的“为了目的可以不择手段”的想法。④

2.中庸之道

两个人看到有人落水。如果一个目击者不会游泳,但是跑得很快,那么他想跳下水救人就是蛮干,同样,他如果什么也不做就是怯懦。对于他来说,做勇敢的事可能就是跑去求救。另一方面,如果第二个目击者是一个游泳高手,她尝试救人就不是蛮干;实际上,对她来说,不下水救人是怯懦。在此例中,两个目击者的行为都是勇敢的,只是方式完全不同罢了。⑤

中庸字面的意思是“求中”。亚里士多德认为,美德是选择介于两个极端之间的中间部分,两个极端都是恶德——或者过量或者不足。亚里士多德把美德解释为“按照规则进行选择的意向,而规则是真正的聪明人所判定”的过量与不足之间的中道。⑥他认为,“美德就是一种与选择有关的品质状态。选择的过程依赖于理性原则,具有实践智慧的人,运用理性原则,选择中庸之道。……它夹在两种邪恶之间,在过分与不足之间。”⑦

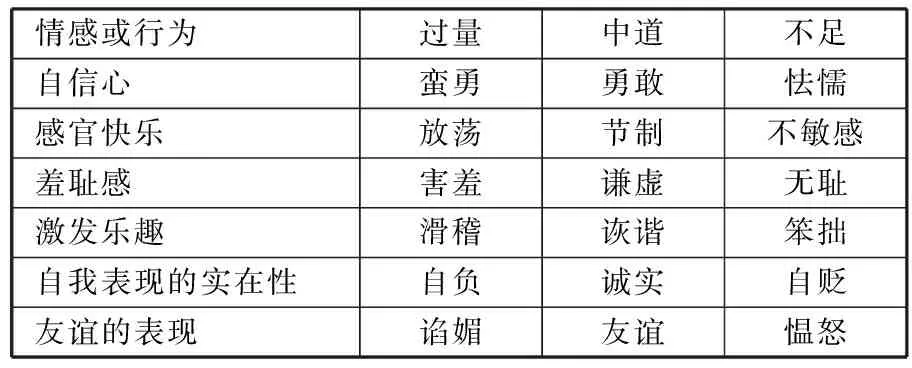

亚里士多德从前辈柏拉图那里继承了四大美德:节制、公正、勇敢和智慧,在贯彻他的伦理观时,亚里士多德强调适度和节制。他强调说:“正如智慧是善于推理,适度就是善于生活。”⑧按照亚里士多德的理解,在上述下水救人的案例中,适度的表现就是勇敢,它是一种可接受的行为。过量的表现就是蛮勇,它是一种不可接受的行为,不足的表现就是怯懦,同样不可接受。如下图所示:⑨

中庸之道

不可接受的行为 可接受的行为 不可接受的行为

怯懦…………………勇敢………………蛮勇

在亚里士多德的哲学中,勇敢在懦弱和蛮勇之间;节制在放荡和不敏感之间;谦虚在害羞和无耻之间;诙谐在滑稽和笨拙之间;诚实在自负和自贬之间;友谊在谄媚和愠怒之间。(如下图)。⑩从这些列举中,我们会发现,中道只是“相对于我们”而言的中道,一个人必须在这两个极端中间选择相对于自己的恰如其分的中道。

情感或行为过量中道不足自信心蛮勇勇敢怯懦感官快乐放荡节制不敏感羞耻感害羞谦虚无耻激发乐趣滑稽诙谐笨拙自我表现的实在性自负诚实自贬友谊的表现谄媚友谊愠怒

在新闻媒体中,可以运用中庸之道的例子不胜枚举。“一般来说,在覆盖着层层晦暗不明和不确定因素的极端复杂情况下,应用亚里士多德的原则最为明智。”

一位记者越过敌人的封锁线去采写新闻,在某种情况下是勇敢,在另一种情况下就是蛮勇,这要视情况而定。比如他采取了哪些防护措施?它采写的新闻有多重要?在如何报道某一新闻事件的问题上,要么什么也不做,要么把一切都说出来,遇有两种相互矛盾的责任时,他们常常可以通过中庸之道来解决。在报道一个新闻事件时,记者有可能为了追求事件真相,而不顾或忽略报道对象的隐私,这种做法常常被人们诟病为为了报道一切不考虑人的尊严。如果为了保护报道对象的隐私权,而把事实真相全部掩盖,这样又被人们诟病记者不顾专业伦理,破坏了公共利益。为了实现追求真相和保护隐私之间的平衡,可能就需要运用到亚里士多德的中庸之道。

对于我们来说,中庸之道的两个极端可能比较容易确定,而中间部分究竟在何处?它并不是意味着数学上的离两端的精确等距,也不是政治学上的中间道路的妥协。亚里士多德论述:“在恰当的时候就恰当的事物而言,对恰当的人,基于恰当的动机,以恰当的方式感受到情感,才可以称为适度和最佳,这正是美德的特征。”从此论述看,要找到中庸之道,实现如此多的“恰当”,需要我们行动者丰富的想象力。“中庸之道不但指数量上正确,还包括发生在合适的时间,对于恰当的人,为了正确的理由,并且采取适当的方式”。

3.美德伦理学的优点

雅克·蒂洛从三个方面论述了美德伦理学的优点:

(1)造就善良的人。美德伦理学力图造就的是善良的即有道德的人,而不光是善良的行为或规则,不是光知道遵守预先制定之规则的机器人,或根据幻想而行动、努力求得好结果的人。

(2)使理性与情感相统一。行为非结果论和康德理论都力图把理性同情感或感觉分割开来。另一方面,美德伦理学却力图使两者统一起来,认为美德不但是以一定的方式行动的意向,而且是以一定的方式感觉的意向——这两种情况都是合乎道德的。

(3)强调适度。亚里士多德对美德的论述,为我们在超过和不足之间寻求适度提供了方法,认为“一切事物的适度”是人们应该努力追求的。

4.美德伦理学的缺憾

美德伦理学作为一种伦理判断准则也不是尽善尽美的,它虽然有上述优点,同时也备受到其他伦理学说的攻击,主要体现在:美德伦理学内容无所不包、中庸之道判定模棱两可,无法诉诸实践。

正如拉罗什福科所言:“完全的勇敢和完全的怯懦,都是极少见的两个极端。这两个极端间的空间也很大,可以容纳几乎所有类型的勇气,其差别之大,恰如人各有其貌与其性格之间的差异。有些人开始行动时全无顾忌,却在应该坚持一下时,轻易地松懈下来,并轻易地气馁放弃。有些人是因为满足于他们已完成了世间荣誉所需求的,有些人是没有客观地掌控住他们在困难面前的怯懦。还有一些人是放任自己败阵于恐慌的心理,另一些人向前冲锋是因为他们不敢再驻留于原地;有的人,在小困难、小挫折前表现出极大的勇气,准备着去面对更大更危险的困境。还有的人,在刀光剑影和枪林弹雨前惊慌失措,有的人在火枪弹药前无所畏惧,却害怕真刀实剑的肉搏战。所有这些不同种类的勇气在某种意义上说是彼此一致的,黑暗通过增加恐惧和遮掩那些好的和坏的行为,给了人们自我宽恕的理由。我们还能观察到世间有一种更常见的情况——我们从未见过真有其人——他总是在确信自己保证不受惩罚的情况下做他最该做的所有的事,因此,对死亡的恐惧略微使他的英勇打了折扣。”

二、康德:绝对命令

伊曼纽尔·康德是对18世纪哲学影响最大的西方思想家,他的伦理学著作主要是两部:《道德形而上学原理》(1785)和《实践理性批判》(1788)。康德关于“绝对命令”的论述主要是来自于这两本书,他运用这个术语以表达人类的普遍道德规律和最高行为原则,又被译为定言命令。

1.善良意志

康德写道:“善良意志像珠宝一样闪光”。康德把善良意志看作最高的善,它是一切其余事物的条件。“他把意志解释为按照道德规则、律法或原则行事而不关心利益或结果的人的独特能力。”“在世界之中,一般地,甚至在世界之外,除了善良意志,不可能设想一个无条件善的东西。如若没有一个善良意志去正确指导它们对心灵的影响,使行动原则和普遍目的相符合的话,大家都知道,一个有理性而无偏见的观察者,看到一个纯粹善良意志丝毫没有的人却总是气运亨通,并不会感到快慰。这样看来,善良意志甚至是值不值得幸福的不可缺少的条件。”

在这种善良意志的指导下,人们就会依靠理性确立起正确的绝对的道德规则。正因为如此,康德才得出结论:“一个彻底善良的意志,它的原则必定表现为绝对命令,包含着意志的一般形式,任何客体都不能规定它,它也就是作为自律性。由于它,一切善良意志才能使自己的准则自身成为普遍规律,也就是每个有理性的东西加于自身的、唯一的规律,不以任何动机和爱好为基础。”

康德把善良意志的至善地位看成是神圣的,它在对行为的评价体系中居于首要地位并且是其他一切东西的条件。正是因为善良意志这种至善的地位,康德不是动辄就把它搬出来检验一切,滥用它。出于对善良意志的敬畏,康德使用了另外一个词——责任,来代替善良意志作为判断行为善恶与否的具体标准。在康德看来,“责任概念就是善良意志概念的体现,虽然其中夹杂着一些主观限制和障碍,但这些限制和障碍远不能把它掩盖起来,使它不能为人多共识,而通过对比反而使他更加显赫,发射出更加耀眼的光芒。”

2.责任

责任在康德的伦理体系中占有中心地位。在一定意义上,康德是把伦理学还原为对责任的敬重,在他的伦理学著作中,随处可见对责任的赞美。康德认为,“责任是一切道德价值的源泉,合乎责任原则的行为虽不必然善良,但违反责任原则的行为则肯定都是恶邪。责任具有一种必要性,也可叫做自我强制性或约束性。”

康德认为,一个行为只有出于责任,在道德上才是正当的。在康德的道德世界中有两类责任:严格的责任和善意的责任。“严格的责任一般是消极的:不谋杀;不失信;不撒谎。善意的责任更积极一些:帮助他人,发展某人的才能,表示感激。严格的责任(例如不伤害人)比善意的责任(如提供帮助)更具有道德上的强制性。”

既然责任是道德价值的来源,我们要做合乎道德的行动,必须考虑责任准则。按照责任准则行事可能不是必然道德的,但康德发明了一个“普遍法则”的概念,认为人们要实现善良意志,达到至善,“必须要这样行动,永远使你的意志准则能够同时成为普遍规律的原则。换句话说,要检查一下你是基于什么原则做出决定的,你是否要使它得到普遍应用。而对于真正道德责任的考验就在于它是否能普遍应用。”

康德认为,“道德法则对所有有理性的生物都有着无条件的约束力。就像有人会因为符合自身的利益而违背诺言,但如果所有的人为合自己的心意都不守诺言,诺言就不再有任何意义,社会就会陷入恐怖状态。因此像欺骗、偷盗、不诚实,这些行为无论什么时候都是错的;而仁慈、讲真话,则是永远的普遍的正确。即使为了救人一命而说谎,说这个谎仍然是错误的。新闻记者以欺骗手段搞到了一个好故事,广告商靠欺骗手段卖出产品,这些在康德看来都是不能无视,不能原谅的。”根据康德的思想,是否能使自己的道德法则具有普遍性,成为“普遍法则”,就看它是否适用于每一个人。

3.绝对命令

为了体现责任的强制性,并使之成为普遍法则,从而达到至善的目的,康德使用了“绝对命令”的表述来体现这一内容。命令是支配行为的理性观念﹐按照康德的划分,可以分为定言命令(绝对命令)和假言命令。定言命令(绝对命令)则把善行本身看作目的,看作是应该做的。它出自先验的纯粹理性﹐只体现为善良意志﹐与任何爱好、利益无关﹐因而它是无条件的﹑绝对的。而相比较定言命令,假言命令是有条件的﹐把善行看成是达到偏好和利益的手段。

康德认为,一个人在行事的时候,要考虑到自己的意志准则是否适用于其他每一个人。“凡是对于一个人来说是正确的,对所有人也都是正确的。‘绝对’在这里意味着‘无条件’,没有任何情有可原的情况,没有任何例外。正确的就是正确的,即使在最极端的条件下也必须做到。即使天塌下来,我们也要做道德上正确的事,不论结果如何。”

康德对绝对命令你提出了如下要求:首先,必须具有逻辑的前后一贯性;其次,必须具有普遍性,就是说,必须能毫无例外地应用于一切情况,而不是仅能应用于一些情况甚至大多数情况。正如康德所设想的那样,如果真能用同样的方式来制定道德规则,那么,它们也会是无可争辩的,因而在逻辑上和道德上对所有人都有约束力。当然,有人会不遵从这些规则,但我们可以明确地斥之为不道德。

康德认为,一个人不可能杀死别人而不违反道德绝对,因为倘若如此,他就必须确立起自相矛盾的规则:“每个人都应该杀死别人。”因为生命的意义就是要活着,所以每个人都要杀死别人同这一意义相矛盾,因而会违反绝对命令,不能够加以普遍化。因此,杀人是不道德的,一个人不应该杀人。绝对命令基本上断言,“如果认可某一行为的规则不能为一切人所奉行,那么该行为就是不道德的。这表明每当人们要做出道德决定时,按照康德的说法,他们就必须首先自问:‘准许我将要实施之行为的规则是什么?’其次要问:‘这条规则能够成为一切人所遵行的普遍规则吗’。”

康德会坚持,有道德的人驾车的速度和风格适合于在同一条高速公路上驾车的任何一个人。如果运用到新闻界,按照康德的理解,“新闻工作者不能要求什么特权,例如为了获取新闻而撒谎或侵犯隐私的权利。如果认真对待康德的观点,它就会在你做出某些伦理抉择的时候提醒你放弃什么——真实、隐私等等。”为什么记者不能主张特权呢?“因为绝对命令不随情况的不同而改变。‘人总是被当作目的而不仅仅是手段’这一绝对真理使那些只想着得到好新闻的记者面临巨大困难。对谎言的绝对禁止也给那些沉迷于狡辩的记者造成严重的困难,即使你搜集证据可以最有力地证明你的谎言是出于公众的兴趣。”

4.绝对命令可能失灵

根据亚里士多德的中庸之道,记者似乎可以有限制地开展暗访偷拍活动。如果康德再活一百年,看到了19世纪后期报纸开始使用的暗访行为,那么他一定会大声反对。记者绝对不能因为职业的特殊需要而使用隐性采访的方式采集新闻,因为任何一种暗访活动都有某种程度的欺骗,从隐瞒身份和编造身份不一而足。因此,新闻界经常揭露他人撒谎和隐瞒事实,那反过来自己却在撒谎,违反了“待人如己”的黄金律和他很钟情的普遍性原则。

根据绝对命令来推导,康德会说,即使是为了获取“真相”,甚至是为了报道有利于“公共利益”和“国家利益”的新闻而“迫不得已”地采用暗访偷拍偷拍的手段,这些无论如何都不构成自我辩护的事由;哪怕再真实、再客观,哪怕是为了全社会、全人类的利益,做出此类“欺骗”行为都是“绝对命令”所万万不容的。

我们可以肯定康的理论中的积极和可贵之处,也理解他的忧虑——他强调彻底的道义论,唯恐道德一旦后退一步就不可止步,最初的点滴退让会导致最终的全线道德沦陷。但是一旦如此,绝对命令就显得过于纯粹和绝对,高高在上而不通人间世情,因而在现实世界中的一些特殊领域就会失灵。

因为康德学说的纯粹,它很有可能忽视人的需要、目标何所尊重的价值。道德生活并非是人生的全部,在社会层面更是并非如此。它的极端可能割断道德与人生的联系,使道德成为枯燥、空洞和生硬的东西。

三、密尔:功利主义

一位电视制片人可能会想,一则调查性报道虽然会伤害调查对象,但却能增加普遍的福利。诈骗和欺瞒可以得到曝光,普遍的社会问题得以昭示天下。如果获取信息的手段是合乎道德的,那么抱着为社会提供更广泛的善的希望而进行的调查性报道就是正当的,从伦理上来说是正当的,即便是其结果可能伤害到正被报纸或广播电视报道的那些个人,因为相对于它给某些个人带来的痛苦而言,它为人类的幸福做出的贡献更大。

在当代,广告提供了大量人们需要的产品和服务信息。广告往往有娱乐性,而且它为我们喜爱的大众传媒提供了经济支持。当然,有时广告的品位可能很差,可能令人不快,有时还会提供虚假或误导信息。在平衡对社会的善和对社会的害时,功利主义很可能会总结说,虽然广告实践是合乎道德的,但是有些行为形式——儿童产品广告、某些特别商品如酒类广告——应当受到规范。

1.边沁和密尔的观点

功利主义道德理论主要是由英国哲学家杰里米·边沁和约翰·斯图尔特·密尔创立的。边沁1789年出版《道德与立法原则导言》,系统地阐述了功利主义原则。他提出了最大多数人的最大幸福作为判断道德是非的标准。他认为,“善”就是最大地增加了幸福的总量,并且引起了最少的痛楚;“恶”则反之。在边沁看来,快乐就是好的,痛苦就是坏的,因为人的行为总是趋利避害。任何正确的行动和政治方针都必须做到产生最多数人的最大幸福,并且将痛苦缩减到最少,甚至在必要情况下可以牺牲少部分人的利益。这就是著名的“最大幸福原则”。

密尔1861年出版《功利主义》,继承和发扬了边沁的“最大的幸福原则”。密尔主张,快乐和不痛苦是道德的唯一内在目的。“接受功利原则(或最大幸福原则)为道德之根本,就需要坚持旨在促进幸福的行为即为‘是’、与幸福背道而驰的行为即为‘非’这一信条”,幸福,意味着预期中的快乐,意味着痛苦的远离。不幸福,则代表了痛苦,代表了快乐的缺失。”

密尔进而认为,一个行为的正确在于它对普遍快乐做出贡献的比例,一个行为的错误在于它对普遍的不快乐或痛苦发挥的作用的比例。密尔承认,同一个行为可以让一些人快乐,但造成另一些人的痛苦。他坚持应对两类后果进行同时评估,这个行动后果难测,但却迫使相互竞争的涉利各方对各自提出的要求进行讨论。

2.功利主义的核心

功利主义认为,人应该做出能达到最大善的行为,而这种最大善的计算则要依靠这个人行为所涉及的每个个体之快乐和痛苦感的总和。和其他的伦理学说不同,功利主义很少考虑一个人行为的动机与手段,而只考虑行为的结果对最大快乐值的影响,能增加最大快乐值的即是善,反之则为恶。

功利主义者为我们的伦理选择提供了一条明确的准则。“在面对不同的选择时,首先要尽可能谨慎地计算每一种结果,问一问这种选择将对每一个人,包括我们自己的生活带来多少好的和不好的影响。一旦我们完成了对所有相关行为的估算,我们在道义上就必然选择给我们带来利益最大或损失最小的办法。而有意选择别的行为,就违反了道德原则。

按照功利主义,行为的结果是决定行为是否道德的重要因素。为了更多人的利益而伤害一个人可以被视为是道德的。判断一个行为是否是正义(道德)的,就在于它是否有助于带来合乎需要的或有益的结果。例如,抱着为社会提供更广泛的善的希望而进行的调查性报道,从伦理上来说,这种方法是正当的,因为它给社会中多数人带来了好处,即便其结果可能伤害到正被报纸或广播电视报道的那些个人,甚至使其痛苦不堪。

功利主义实际上是一个双重的原则,它指导我们:(1)尽可能地趋利避害;(2)把这一结果尽可能地广泛传播。因此,人们常把功利主义定义为追求最大多数人的利益。从这个意义上讲,功利主义原则促使我们一有选择,就一定是为多数人而不是为少数人谋利益。功利主义常被简化为“为最大多数人谋求最大幸福(利、善)”的道德哲学或“两利相权取其重、两害相权取其轻”的处世经验。

3.对功利主义的批评

功利主义强调的是行为的结果,为最大多数人创造最大好处的行为就是善的。这种从结果论的角度判断行为善或恶,从而可能会陷入马基雅维利的怪圈,只要目的合理可以不择手段,“目的证明手段之正当性”的这种思维方法把社会中的少部分人当作了手段和工具。而此种思维方法违反了康德的绝对命令,康德在论述绝对命令的时候是把每一个人本身视为目的,而绝不仅仅是手段。这样就造成了一个结果就是,“在努力为最大多数人创造最大好处的过程中,我们有时可能发现自己对极少数人说来是极不道德的”。

功利主义难以精确地预测一个特定行为的所有发展方向。一个人对善的计算致使任何功利主义的算式从根本上就有错误倾向。对善的计算走向极端就会导致伦理全面停滞,因为相关的利益方都有看上去同样强烈的要求,在这些要求中进行取舍绝非易事。如果草率马虎地行事,功利主义可能会使你偏向于短期利益。从伦理学的角度来看,短期观点往往是无远见的。功利主义依靠的是对行动结果的精确计算,在我们的日常生活中,我们选择的结果如果从长远的观点来看经常是模糊不清的。比如说,谁又能算出在未来几十年里媒介技术融合所带来的社会变化?

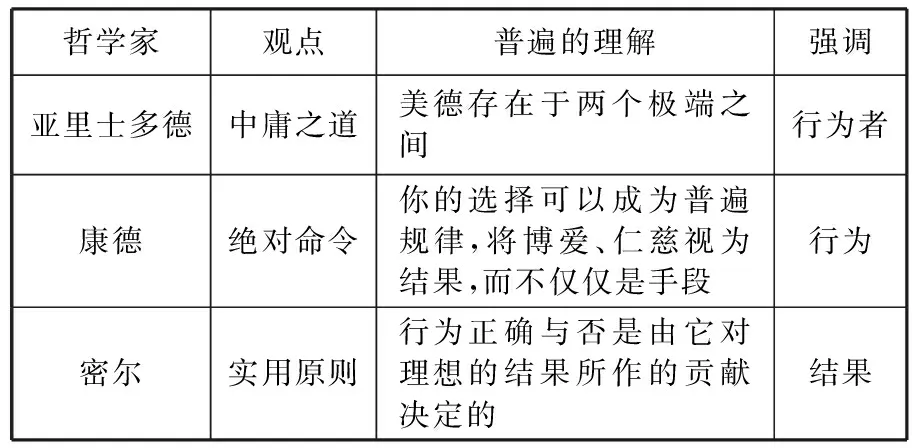

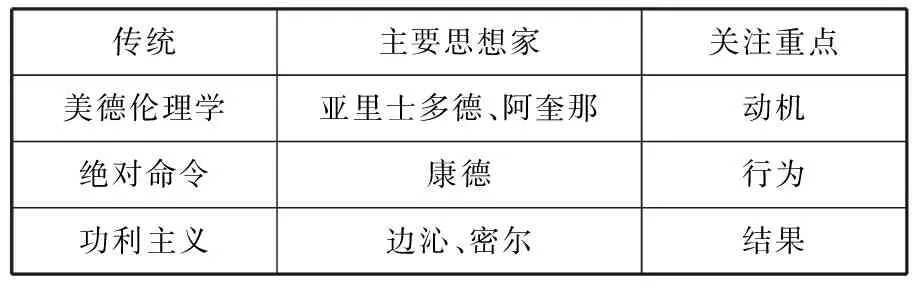

至此,我们可以对上述三种伦理学原则做一个总结。我们主要是对伦理学焦点的变化和伦理学方法的归纳。亚里士多德创立的中庸之道关注行为者。康德的绝对命令关注行为,而密尔的功利主义哲学关注结果。但是,三种理论各有其局限性:中庸之道是不容易找到的;康德的绝对命令难以避免形式主义;功利主义是务实的,相对运用较广,但是对善的计算走向极端就会导致伦理全面停滞,因为相关的利益方都有看上去同样强烈的要求,在这些要求中进行取舍绝非易事。因此三种理论、尤其是绝对命令和功利主义的综合运用有助于我们在深陷道德困境时做出伦理抉择。

从亚里士多德到密尔:伦理学焦点的变化

从亚里士多德到密尔:伦理学焦点的变化

哲学家观点普遍的理解强调亚里士多德中庸之道美德存在于两个极端之间行为者康德绝对命令你的选择可以成为普遍规律,将博爱、仁慈视为结果,而不仅仅是手段行为密尔实用原则行为正确与否是由它对理想的结果所作的贡献决定的结果

伦理学的方法

伦理学的方法

传统主要思想家关注重点美德伦理学亚里士多德、阿奎那动机绝对命令康德行为功利主义边沁、密尔结果

四、罗尔斯:“无知之幕”

功利主义原则为了多数人的利益最大化,而可能牺牲了少数人的利益,而这常常造成事实上的不平等。正是因为功利主义的这种缺憾,而遭到世人的诟病。从某种意义上说,罗尔斯正是建立在这种缺憾的基础上,成就了他的《正义论》。有人对罗尔斯的《正义论》的主题用一句通俗的话做了概括:“只有当你不知道自己可能是谁时,才能想清楚什么是正义。”

1.无知之幕

怎样才能让你不知道自己可能是谁?罗尔斯为了达成这一目标,设想了“无知之幕”这个概念,何为“无知之幕”?就是为了要求各方从生活中的真实情况退回到一个消除了所有角色和社会差异的隔离物后面的“原始位置”。参与者被从具体的个人特点如种族、阶级、性别、团体利益以及其他现实条件中抽象出来,被当成整个社会的平等成员,他们是有着普遍的爱好和热望的男男女女,但每个人都把个人特点放在一边,而只有当契约订立之后才能恢复自我,在“无知之幕”后面,没有人知道他或她走出“无知之幕”后将怎么生活。

“无知之幕”后的人们知道哪些不知道哪些?(1)他们不知道自己在社会中的地位。(2)他们不知道自己的自然天赋。(3)他们不知道自己“善”的观念,即他们的生活中值得追求的。(4)他们不知道自己社会所处的特殊环境,如经济发展水平等。而他们知道人类社会的一般事实,政治事务和社会经济原则,基本社会组织和人类心理原则。他们试图尽最大的可能发展善的观念。

2.正义的两个原则

罗尔斯要求人们在“无知之幕”下选择两个正义原则:(1)每个人都有权拥有与他人的自由并存的同样的自由。(2)对社会和经济的不平等应作如下安排,即人们能合理地指望这种不平等对每个人有利,而且地位与官职对每个人开放。

罗尔斯认为,这两个原则,将是有理性的人们为自身利益所做出的必然的谨慎的选择。第一个原则,要求有一个最高程度的平等的基本自由制度,在每个人都拥有最广泛的政治自由的同时,社会整体也拥有同样的自由。自由优先,因为它永远不会因为经济和社会利益而被出卖掉,因此,第一个原则永远是第二个原则的条件。第二个原则包括了自由以外所有的社会利益,而只有当这些社会利益有益于最弱小的群体时,才允许它们的不均匀分配。也就是说,我们承认的权力、财富、收入的不平等,必须有利于那些生活得不如我们的人。

在正义的两个原则的基础上,罗尔斯说道,当我们在“无知之幕”后面想象中的平等情况下协商社会契约时,我们必然选择保护弱小一方和最大程度地减少风险,假如我作为一个新入行的记者而不是出版商从幕布中显现,我会选择公正地对待前者,在这些例子中,最弱小的一方得到优先考虑,因此,罗尔斯会认为,这种结果就是公正的解决方法。

3.在媒介伦理分析中的应用

当新闻媒体面对不同的伦理冲突时,就需要权衡相关各方的道德权利和义务,从而找出那个能平衡各方的伦理原则。而罗尔斯的“无知之幕”假设可以提供这样的程序。“无知之幕”可以促成有效的伦理对话,在尽可能考虑各方立场的情况下达成伦理共识。

有论者认为,如果从正义性角度来说,“无知之幕”假设在媒介伦理中的作用表现以下三个方面:第一,“无知之幕”的假设可以使每一个讨论参与者的权利与义务得到充分的考虑。第二,境况最差的人的权利往往得到保护,他们的处境往往得到最多的考虑和改善。第三,公众的利益常常会得到保护。

另有研究者以灾难报道为例来考察“无知之幕”假设在媒介伦理中的运用。他们假设的问题是在空难现场拍照或采访现存者,那么此时,就可以将许多观点不同的人召集到幕后。他们中间可能有一名记者、一名摄影师、一个媒体经理、一个幸存者、一位死者家属、一个普通读者和其他人。在这个幕后的原初位置,没有一个参与者知道自己出去时是什么身份。于是,他们的论点就不会带有来自观察位置的偏见。这些参与者也将会从正反两方面,对公众知情需要和受害者隐私需要进行争论。在这个幕后,不要求共同意见、甚至不期待共同意见,实验的设计只是为了促成伦理的讨论。通过隐入幕后,做出伦理决定的人就能达到罗尔斯所说的“反思均衡”。在“反思均衡”状态下,有些不平等是受到许可的。但是,这些不平等必须对社会环境中大部分的人做出巨大贡献。例如,如果发表一个悲剧受害者的照片能阻止类似悲剧再次发生,幕后群体就可能达成这样的共识。这位研究者最后认为,“无知之幕”是平衡各方面人的自由,同时又保护弱势群体,这样做就顾及到了对所有相关问题的彻底考察。

结 语

媒体伦理研究跨伦理学即道德哲学和新闻传播学两个学科,并且在具体的研究中还可能涉及社会学、社会心理、学法学等学科。但是这一交叉研究领域首先属于伦理学中的职业或应用伦理学,需要伦理学的强大支持。以上所推介的并非可用于媒体伦理分析的全部理论,例如并没有涉及当代兴起的社群主义理论。但是通过笔者的案例研究和教学实践发现,这四种理论具有广泛的应用性,并且是具体的情境分析的基础之一。而限于篇幅,本文并没有探讨如何综合运用这些理论。其实,根据西塞拉·博克的著作制成的博克模式和拉尔夫·波特推出的波特方格就是这样的两个综合分析工具,可以参用。

注:

④【美】公民教育中心:《正义》,刘小小译,金城出版社2011年版,第195页。

〔责任编辑:御风〕

FromtheGoldenMeantothe“VeilofIgnorance”:AnAnalysisofFourKindsofTheoriesofMediaEthics

ZhanJiang&PengGuibing

In terms of theoretical history of Western ethics, several classic theories have been introduced since the time of Aristotle. After the relative silence of long Middle Ages, Kant’s deontology and British utilitarianism emerged; the two contrasted strongly with each other, and greatly enriched the world of ethics. In the 20th century, new ethical perspectives come in all kinds and among them the hypothetical “veil of ignorance” in John Rawls’ theory of justice is regarded as a important situational ethical approach. Such theoretical perspectives as mentioned above, especially their comprehensive use, seem to provide us strong analytic tool to explore complicated issues of media ethics. This paper outlines the four applicable theories of ethics, and briefly analyzes their prospects and weaknesses in research on media ethics.

media ethics; golden mean; categorical imperative; utilitarianism; “veil of ignorance”

展江,北京外国语大学国际新闻与传播学院教授 北京 100089;彭桂兵,华东政法大学人文学院博士后、讲师 上海 200062

G206

A

1001-8263(2014)12-0106-09