我国城市社区治理中层理论建构与风险管理机制探析*

2014-09-09陈伟黄洪

陈 伟 黄 洪

我国城市社区治理中层理论建构与风险管理机制探析*

陈 伟 黄 洪

社区是社会的类型学概念,社区治理既是“创新社会管理”宏观政策的基层具体实践,也是“微型社会学”的前沿论题。本文将理论建构的层次定位在中观层面,初次展示了围绕“社区治理绩效”的中层理论生成路径;同时利用“关系社会学”中“关系的”本体论,在中层理论的可控范围内尝试构建一个“风险权责共担三角机制”,旨在预见和规避制度转轨中的新风险、使现代化基层治理制度创建的过程更具“风险预测性”和“风险代偿性”。

社区治理绩效;中层理论;风险社会理论;风险权责共担三角机制

治理(governance),其背后有着相当长的发展史,在传统意义上与“统治”、“政府控制”的涵义并无严格区分。当新的社会风险纷至沓来、政界对于凯恩斯主义或新保守主义不再坚持,希望找寻一种可以解释国家与社会之间关系的全新理论范式时,治理则被赋予了时代意义。治理理论对国家、市场、第三方及其互动方式的解释力,使之脱颖为社会转型期的新型分析工具。

社区管理创新,是“社会管理创新”宏观政策在基层的具体实践。“单位制”日渐式微、基层管理单元转向社区,社区建设成为社会建设的前沿阵地。“社区制”日渐走高的认受性使地方性社区实践浪潮中涌现出一批社区管理创新模式,成为“微型社会学”的前沿论题。那么,目前我国城市社区管理的理念与路径,正趋近于哪种导向呢?如果从绩效或效能(effectiveness)的角度分析,社区治理的理论内涵作何解释?经历了经济体制改革与社会管理体制改革的“社会主义制度转型期”,我国在提高国家治理能力的过程中如何透过治理结构的改革来调整多元治理主体之间(主要表现为国家、市场、社会三个治理机制)的合作互补关系,同时构建风险代偿机制来预见和规避制度转轨中的“新风险”?作为“微型社会学”领域极具时代性的研究议题,本文将以“社会主义制度转轨期”作为研究背景,希望构建“以社区治理绩效为基础的中层理论”;同时从“风险社会理论”角度出发,预测现代性发展过程中的“新风险”,创建出一套与理论建构相对应的风险管理机制。

一、城市基层管理体制创新的制度循迹

城市基层管理体制的变迁是国家创新社会管理政策的风向标。中国正值“社会管理体制改革”的福利转型期,出于对社会渐进性改革过程中潜在新风险的预估,2013年11月,党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,其中关于“改进社会治理方式”、“激发社会组织活力”的社会转型议案关键词逐步进入公众视野。社区作为社会的类型学概念,分别从理念和实务的双轨道对顶层设计中的“社会建设”和“社会管理创新”明确了基层改革的方向:民政部早在1987年和1994年便两度围绕“社区服务”进行政策商讨,在城市范围内开启了名为“社区建设”、实为“以社区为基础的福利改革”之理念倡导;近五年,城市间亦通过“社区管理体制改革”进行着地方性社区实践,城市间实验性地形成了具有本地特色的基层治理格局,涌现出一批理论和制度框架参差不齐、区域特征鲜明的地区发展模式,彼此争相希望成为全国范围内创新社会管理体系的典范。

二、社区发展理念引导下的国外社区治理典范

西方发达国家的“社区发展”策略,强调在社区层面推动自下而上的参与,视权力、资源的再分配为社区发展实践的核心,其中,北美地区以“美国模式”、东亚地区以“新加坡模式”、“日本模式”尤具借鉴价值。

1.“美国模式”堪称居民高度自治的社区管理典范,地方政府和城市社区之间破除了行政从属关系,社区管理的中坚力量主要是民间自治团体,因此居民参与的机会成本之大是不言而喻的,造就了“小政府、大社区”格局之下自下而上导向的社区居民自治管理模式。

2.威权主义社会传统影响之下的新加坡,其社区管理也秉承了浓厚的政府主导色彩。“国家住宅发展局”垂直管控社区管理事项,社区居民的可参与性空间较少、自下而上的公共参与意识较为薄弱。

3.“日本模式”可归纳为“政社合作”的双强混合型社区管理体制。市政府设立“社会部”、基层政府设立“地域中心”,作为社区管理的执行单位。随着日本社会民主化进程的加速,民间自治的动力团体(如,“住区协议会”)亦在政府可控范围内增势明显。“政府—居民”并行的双重主导相映成趣。

如上知悉,美国“议行合一”的城市自主管理架构是对社区自治组织极高认受性的制度保障;而大多数发展中国家也开始为中央集权式、科层制、自上而下、制度性的决策架构寻找替代性模式,政府正逐渐释放其对社会事务的全权介入、意欲为社会争取更多发展空间。纵观我国城市社区管理体制格局在社会制度转轨时期的演进趋势,一来,它并非“极权主义理论”(totalitarianism)所强调的总体控制,或为破除20世纪中叶炽盛的“国家主义”的权威掌控而被倡导的公民社会理论所隐喻的“国家与社会之间二元对抗”的解释框架所能单一概括;二来,它也非公共服务领域内常用的“法团主义”与“市民社会”的理论范式竞争所能全面覆盖;三来,它更非发达国家社区发展的“自发秩序”或发展中国家社区建设的“强制秩序”所能简单归类,而必定存在着映射社会转型的过程机制、有待被掌握解释话语权的学界进行前沿探索的城市社区管理体制的“第三条道路”。

三、风险社会视阈下以社区治理绩效为基础的中层理论

1995年在我国城市基层广泛推开的“社区建设运动”,带动了社区理论研究的复兴:“单位制”向“社区制”的过渡,象征着社区作为“国家管控单位”向“基层治理单元”的逻辑演进。不同于政治经济视域下围绕基层政权建设的传统研究路径,一些学者展开了对国内外社区管理模式的综述式点评、对“社区治理”内涵的解构、对社区治理过程中“协商民主”的功能性探讨、对公、私领域之间分离与融合进行动态视角的理念论证,尤使政府与第三方在社区平台下进行“合作治理”的可能性变得更具现实意义、将“合作治理”作为研究视域来重点探寻地方政府与社会组织所促成的地方合作型社会管理的可行性、将“公民治理理论”引入中国特色的社区治理模式、运用“公民参与”城市社区治理实践来论证现代国家制度设计的民主价值等前沿性研究。然而,本土化研究对于西方现有理论的援引(如,国家中心论、“管”与“治”的权力博弈论、合作伙伴关系理论、公众参与理念)呈现出“碎片化”的状态,在本土“微型区域研究”中缺乏紧扣社区治理的适切理论模型,对于某一或某几类区域性的社区治理模式亦未建立标准化的风险评估机制。因此,本文基于“理性选择视角”中“利益最大化”的意识启蒙:一方面,提出并论证“社区治理绩效”(community governance effectiveness),为创新社会管理提供“以社区为基础的中层理论支持”;另一方面,在“风险社会理论”视阈下提出一套利于基层制度转轨期规避“新风险”的管理机制,做到治理绩效与风险管理的动态平衡。

1.从“关系的”本体论引导社区中层理论的生成路径:对国家中心论、合作伙伴关系理论、公民社会理论的选择

本文将理论建构的层次定位在中观层面,很大程度上受到了由社会学家罗伯特·K.默顿所提出的“中层理论”的启发,因其并不旨在寻求建构一种概括性的概念体系,同时具备统一而非割裂经验事实的独特优势。正处于社会制度转轨期的我国大中型城市,均面临着如何更好地打开创新社会管理局面的现实考验。当实验性或示范性的基层社区治理模式纷至沓来之时,地方性社区治理实践的多样性也越发冲击着缺乏本土理论支持的尴尬现况。因此,建构专属于“转变中的城市基层治理格局”的中层理论,则显得尤具时代紧迫性和现实意义。启蒙于“关系社会学”中“关系的”本体论,本文尝试从事物之间关系的角度构建“以社区治理绩效为基础的中层理论”。不同于大多数传统社区理论研究文献所擅长的通过“文本分析法”对既有社区治理模式进行梳理式评述,本文更偏重于模塑新的理论解释框架,形成“从因果机制上解释在何种情境下产生何种理论模型”的理论依据,从而对不断涌现的理论和制度框架参差不齐、区域特征鲜明的社区治理模式其内在的“地方性知识”进行学理分析,拓展城市社区治理研究的本土化理论纵深。概括地说,真正的中层理论,在一定范围内,能够与不同的理论取向相互弥合,并被不同的经验资料所证实。而本文从“关系的”本体论出发所引导出的社区中层理论历经了一个层递性的内在归纳逻辑,其生成路径最初始于对“国家中心论”、“合作伙伴关系理论”、“公民社会理论”这三大根植于西方社会理论体系的依次论证。并且无独有偶的是,笔者从其三者内部分别凝练出了包藏在理论内部的核心,发现各自所侧重的核心亦相对巧妙地代表了宏观、中观、微观三个不同的理念层次,从而使整合而成的“社区治理绩效”无形中拥有了三层隐性的理论内涵。

首先,对于“国家中心论”的选择,更多源于对它的理论反思。我国有悠久的国家权威传统,尤其在集体主义炽盛的计划经济体制之下,国家长期扮演着“大家长”的角色、行使着顶层制度设计及实施的职能。现代化的推进让越来越多的政策制定者意识到:单纯地依靠国家作为单个的治理体是无法完成建立现代治理机制的重任的,因而区域性的“复合治理”不断出现在地方性社区实践的第一线。介于此,“国家中心论”落实到社区基层的理论指导意义,在于它如何更好地帮助执政精英群体审视基层制度设计的制定、和对治理过程中所模塑出的基层制度化进行结构性的理论论证。

其次,对于“合作伙伴关系理论”的选择,源于现今国家和社会的关系呈现出互动、冲突、妥协、合作等多重性,二者之间并无一个清晰边野。因此,非营利组织学者率先提出了“合作伙伴关系理论”,作为启发研究社区权力关系是否或存在何种差序格局的新思路,具体表现为位于合作关系两端的政府和社会,其二者各自所代表的“行政权”和“自治权”分别在基层平台针对社区治理所能行使的决策话语权如何被识别和定位,由此作为“政府本位”和“社会本位”在社区治理场域中呈现出何种关系的重要判断依据。

第三,对于“市民社会理论”的选择,主要由于它与“法团主义”不同、更强调独立于国家之外的社会空间及其对国家权力的制衡和约束。作为根植于西方情境下的理论,“市民社会理论”在我国体制转轨的社会阶段被用作对城市社区治理进行解释的理论框架之一,笔者认为应当充分发挥该理论对社区公众参与的倡导力。即,若要达至“市民社会”的“善治情境”,需要意识到个体行动和社会结构之间的双向建构作用,也就是说,社区公众参与的性质如何在更大程度上决定公民参与精神的模塑,将会是市民社会结构趋于稳健的基础。

2.对“社区治理绩效”的概念操作化:不同治理维度下的理念“连续统”

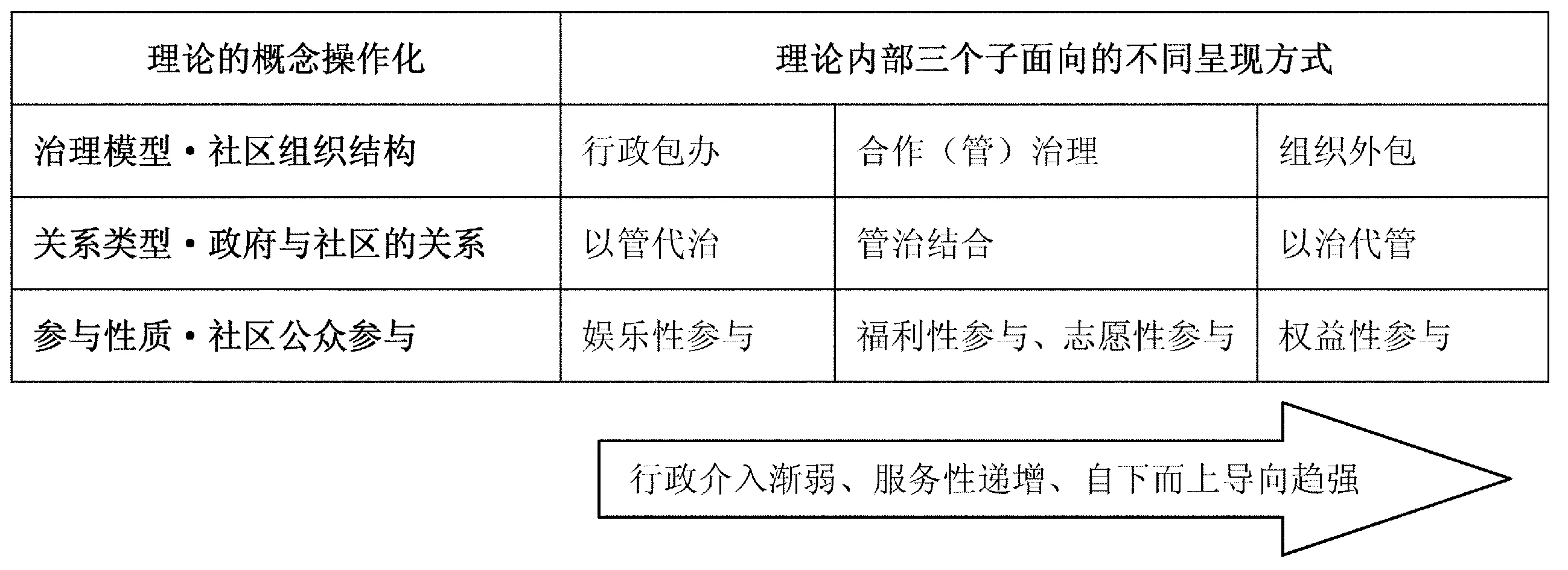

从“国家中心论”引导出的“基层制度化”、从“合作伙伴关系理论”引导出的社区权力关系、从“市民社会理论”引导出的“参与理念”,分别被进一步类别化为“治理模型”、“权力关系”、“参与性质”,作为从三个不同维度来考察城市社区治理绩效的治理参量。本文将“社区组织架构”(治理模型)、“政府与社区的双向赋权”(权力关系)、“社区公众参与”(参与性质)作为“绩效”概念操作化的指标,凸显较为开放的理论解释:从自上而下、到平等合作、再到自下而上的治理模型;从国家主义、到国家法团主义、再到市民社会特征明显的权力关系类型;从参与、到上升至影响宏观秩序建设的“公民参与”(基层民众实现政策参与的上限)的“参与的阶梯”。由此,不同城市对社区治理模式的差别性选择将以“连续统”呈现如下:

图1不同城市社区治理模式的理念“连续统”

3.建立现代治理机制过程中的“绩效—风险”双轴效应

人类历史上各个时期的各种社会形态,都可被视为是一种“风险社会”。究竟“何为风险社会”?过往二十多年时间里,西方学者从三种不同的主义中建构起了对“风险社会”的不同理论典范:现实主义视阈下的“新风险”理论;文化主义视阈下的“风险文化”理论;制度主义视阈下的“风险社会”理论。相对于前两者,制度主义者对“风险社会”的理解更着重“责任”的价值赋予,贝克认为:风险是经由社会建构而形成的概念,因此在风险社会中,意识决定存在。他提出了“有组织的不负责任”一说,来形容现代治理形态在风险社会中会遭遇到的困境,即政策制定者、专家等结成的联盟制造了当代社会中的风险,却同时又利用自身的话语权建构出一套推卸责任的说辞。因此,在贝克看来,规避和管理风险,是对权力和权威的重新挑战,一方面,决策的制定应当经手于开放性的决策结构;另一方面,专门知识的垄断应当被逐渐破除。制度主义的另一位代表人物吉登斯则更愿意将“风险社会”与现代制度紧密结合、与社会政策做衔接,以至于掀起了一股超越了古典社会民主主义和新自由主义的“第三条道路”①的思潮。在风险社会中,单纯依靠现有的任何单个治理机制是无法完成社会的整体治理的,这也成了“复合治理”应运而生的理论依据。也就是说,在谋求各治理主体之间合作互补关系的过程中,风险管理的对象是多元的,主要包括国家、市场、社会这三大现代治理机制。

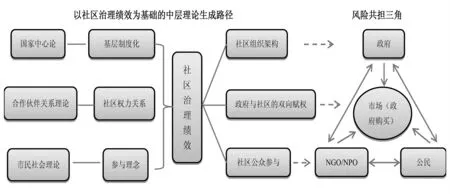

之所以将“风险社会”理论嵌入我国城市社区治理的理论框架之中,很大程度上是希望在传统以国家为中心的“事后风险分配制”基础上做到“风险治理”的意识突破和结构创新,在中层理论的可控范畴内模塑出由多元治理主体责任共担的“防范性风险管理机制”,从而使概念框架折射出一种“绩效—风险”的双轴效应(如图2所示)。

图2 “以社区治理绩效为基础的中层理论”生成路径和“风险共担三角”

如吉登斯所说(1998),建立现代治理机制的过程中会不断产生“制度化”风险。中国正值制度转轨期,计划体制下的风险共担机制被削弱,现行制度风险中既有过程风险、也有结构性风险。因此,既要提高治理绩效、又要预防和减少治理结构变迁所制造的新风险的“双轴效应”,其重点在于:一方面,在社区治理的中层理论建构过程中载入了“绩效”概念,通过多层次的相关理论帮助归纳出“社区治理绩效理论”;另一方面,对中层理论本身进行外延拓展、载入“风险”概念,帮助社区治理背后的政策制定者时刻掌握基层制度转轨所带来的结构化风险,以确保新型理论模型广泛运用于公众之间的社会效益。由此,同样立足于“关系社会学”中“关系的”本体论,本文从“以社区治理绩效为基础的中层理论”出发、通过“绩效”概念的三个指标,分别引申出它们各自所指向的三个基层治理主体:政府、市场(主要表现为政府于公共场域购买服务的行为)、市民社会(主要表现为NGO/NPO为代表的组织性民间社会、以及公民为代表的个体性市民社会)。最终推导出由国家、市场、社会组合而成的多元治理主体责任共担的防范性风险管理机制——“风险权责共担三角机制”,最终使概念框架不仅在“关系本体论”的启发下勾勒出“绩效”概念内部三个子理念与“风险”概念内部三个治理体的外循环,并同样在“关系本体论”的启发下于“风险”概念的场域中勾勒出了三大治理机制彼此之间的逻辑关系内循环。

4.福利治理下的治理主体及其“风险管理权责”归属

虽然上文从理论层面论证了“绩效—风险”同构之下的治理框架,那它与我国创新社会管理的福利治理现实是否接壤呢?这具体涉及到国家、市场、社会三大治理体及其所承担的“风险管理权责”归属问题。在社会风险的研究领域里,西方已有学者明确提出,社会福利制度的再分配体系必须对应新的社会风险,社会福利关注的重点应该是国家、市场、社会如何规避风险。因此,处于我国福利制度转轨期的城市治理研究,则不可避免地需要面对一个风险管理应对机制的调整甚至重构的问题,也就是国内学者所归纳的“必须从现实主义走向建构主义、从而再次回归至现实主义中来”。既然风险分类必须与社会福利制度保持相应的契合,就必须对我国正值转型的“福利治理时期”怀有清晰的认知:计划经济时期,政府及其掌握的行政权处于较为绝对的垄断地位,福利管控的主体在于“全能型”的国家;当计划经济转向市场经济的初级阶段,高度组织化的“单位制”逐渐过渡为以行政划分的街居为原子所组成的“社区制”,以社区为基础的基层概念随着“社区建设运动”的摸索和推进而愈发深入人心,即便福利权责主体仍大多掌握在政府行政管控之下,但福利的部分载体却自上而下地迁移至基层社区;由于受“发展观”的影响至深,经济转型先行、社会转型滞缓是近年来我国社会政策亟需突破的现实困境。随着市场经济日具国际竞争力、社会改革进入了经济改革之后的第二个阶段,改革的具体落脚点便是“创新社会管理”,即“缩小和分解政府的管理权限和范围,实现政府、市场、社会之间的合理分工”。因此,在福利转型期的三个不同阶段,我国福利体制先后经历了国家干预之下的福利管控、“单位制”向“社区制”过渡时期国家与社会之间缺乏“中间地带”的福利二元结构、深化改革时期的多元福利治理。

如果说在福利治理理念逐层递进的转变过程中,对于政府和社会作为治理主体的理解,是建立在长期认同基础之上对其两者的管(治)理话语权、行政权与自治权之博弈关系进行再诠释,那么,如何理解市场作为治理主体的加入呢?此处不得不提及近年来“政府购买服务”地方性政策在部分发达城市的“试水”行为,因其不仅象征着政府对具备服务能力之第三部门的“变相接纳”,也代表了政府作为投资者对“服务市场”的缔造。而评价“政府购买服务”成效的标准,则主要在于“服务市场”是否能够做到服务效率与参与公平的兼顾,即市场能否健全运作很大程度上不仅在于参与主体的竞争性,更在于参与主体的服务性和公民性。“服务市场”并不等同于“经济市场”,它还隐含着对于公民社会的塑造价值,也就是说,“风险治理”范围内的“市场行为”,实际上在原有的“社会”治理机制基础之上增加了“公民”权重,通过以“政府购买服务”所建立的“市场”治理机制在城市社区治理研究中的嵌入,“风险权责共担机制”也就愈发清晰地归类为“政府、市场、社会”这三者了。

而论及“政府、市场、公民社会”三元治理主体架构之下的“风管权责管理”归属,笔者认为:首先,政府扮演着积极促成“服务市场”的风险投资人角色,不仅仅提供稳定的资金支持、更需要制定相应政策来完善其资助制度以确保被购买方处在一个公平的竞争环境之中;其次,政府主动释放出其服务职能,通过购买契约的形式给了以NGP/NPO为代表的组织性社会一个很大的发展契机,使它们能够拥有充足的机构运作成本存活于社区基层,充实了原本以草根阶层为主体的个体化民间社会资本,对于基层民主治理合法化来说,这无疑是一个利好政策;再者,政府所释放出的服务管理职能,对于基层行政组织的合同管理能力提出了不小的挑战,它们(以街道办事处、居民委员会为主)作为政策执行者,在“风险治理”的三维互动中更多行使着风险调停人的角色,一方面帮助政府更准确地识别有能力胜任服务输送职能的社会服务组织参与到治理体的竞争角逐中来,另一方面作为服务管理者能够感同身受地向政府准确“发声”基层治理过程中需要修缮的制度建设理念、在现代基层治理制度的建构过程中及时捕捉“风险意识”从而使政策制定更具“风险预测性”和“风险代偿性”。

结 语

从政府公共管理的角度出发,福利制度转轨期的城市社区治理研究,为今后的公共政策制定提出了几点值得思考的问题:第一,政府对于购买服务政策的制定须展现出更强针对性,让不同类型的城市社区可以对症下药地引入各自所需的组织类型,从而探索出具有地区特色的发展模式(“社区居民自治模式”、“组织全权外包模式”、“复合治理模式”等);第二,政府购买服务政策在其操作过程中,应能够预见到社会组织与社区情境之间存在适配性和融合度的问题,尤其是在政策上应表现出对于社区组织方应服务情境而随时调整服务策略的宽容度,从而在有限的服务契约期内准确把握社区需求、将政府资金最大程度地转变为组织所能发挥的服务效益;第三,当社会组织在履行服务契约的同时,政府除却保持行之有效的公共监管意识之外,也应注意培养开发组织的“外展意识”,即扶植具有潜在服务能力的民间组织或志愿服务团体共同参与到有关城市社区治理的服务事业中来。政府应当以服务导向为参照标准,以其行政督导力规避某些年资较久的社会组织易产生的居功自傲的服务垄断行为,在公共政策中树立组织开拓机制,鼓励服务经验充足的先驱组织充当社会服务组织的“孵化器”,从而使今后的政府购买服务市场更具可持续性和良性竞争资本,真正做到在城市社区治理过程中对“绩效”意识与“风险”意识的同构。

注:

①因二十世纪末的西欧正处“后工业/后传统社会”的制度转型期,其中极具代表性的便是英国,自90年代工党重回政治舞台后,首相布莱尔甚至将A.吉登斯(A.Giddens)于1994年出版的《超越左与右——激进政治的未来》和1998年出版的《第三条道路——社会民主主义的复兴》作为执政的指导性思想、逐渐将“第三条道路”作为一种新的政策制定框架。

〔1〕江华、张建民、周莹:《利益契合:转型期中国国家与社会关系的一个分析框架——以行业组织政策参与为案例》,《社会学研究》2011年第3期。

〔2〕蔡禾:《从利益诉求的视角看社会管理创新》,《社会学研究》2013年第4期。

〔3〕林卡、陈梦雅:《社会政策的理论和研究范式》,中国劳动社会保障出版社2007年版。

〔4〕Xu, Q.W., & Chow, J.C. (2006). Urban community in China: service, participation and development.InternationalJournalofSocialWelfare, 15, 199-208.

〔5〕Rothman,J. (1979). Three Models of Community Organization Practice, Their Mixing and Phasing. In Cox, F.M. (Eds). Strategies of Community Organization. Illinois: F.E. Peacock.

〔6〕Kingsley, G.T., Mcneely, J.B., & Gibson, J.O. (2000). Community building: Coming of age.Washington, DC: The Urban Institute.

〔7〕Bregha, F. (1970). Community development in Canada: Problems and strategies.CommunityDevelopmentJournal, 5(1), 30-36.

〔8〕蔡玉胜:《社区管理体制创新的典型模式点评与启示》,《社会工作》2013年第3期。

〔9〕金佩璇:《国外城市社区管理体制对我国的借鉴意义》,《改革与开放》2010年第10期。

〔10〕Aigner, S.M., Flora, C.B., & Hernandez, J.M. (2001). The premise and promise of citizenship and civil society for renewing democracies and empowering sustainable communities.SociologicalInquiry, 71(4), 493-507.

〔11〕Nee, V., & Stark, D. (1989). Remaking the Economic Institution of Socialism: China and Eastern Europe. Stanford University Press.

〔12〕Huang, P. (1993). “Public Sphere”/“Civil Society” in China? The Third Realm Between State and Society.ModernChina, 19, 216-240.

〔13〕范明林:《非政府组织与政府的互动关系——基于法团主义和市民社会视角的比较个案研究》,《社会学研究》2010年第3期。

〔14〕杨敏:《作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究》,《社会学研究》2007年第4期。

〔15〕周晨虹:《社会管理创新中社区自治的逻辑演进》,《东岳论丛》2013年第5期。

〔16〕陈朋、洪波:《社区治理中协商民主的应用价值及开发路径》,《中州学刊》2013年第6期。

〔17〕张康之、向玉琼:《领域分离与融合中的公共服务供给》,《江海学刊》,2012年第6期。

〔18〕陆春萍:《社区建设中政府与社会组织合作治理研究》,《中州学刊》2013年第6期。

〔19〕伏威:《合作治理视野下中国地方政府与社会组织合作型社会管理探析》,《东疆学刊》2014年第1期。

〔20〕史云贵、冉连:《中国特色公民治理在社会管理创新中运转的可能性与可行性分析》,《中国科学研究》2014年第1期。

〔21〕夏晓丽:《公民参与、城市社区治理与民主价值》,《重庆社会科学》2014年第2期。

〔22〕默顿,罗伯特·K:《社会理论和社会结构》,译林出版社2008年版。

〔23〕Emirbayer, M. (1997). Manifesto for a Relational Sociology.TheAmericanJournalofSociology, 103(2).

〔24〕Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.

〔25〕Geertz, C. (1983). Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology (1st ed.). New York: Basic Books.

〔26〕杨念群:《“中层理论”应用之再检视:一个基于跨学科演变的分析》,《社会学研究》2012年第6期,第4页。

〔27〕兰亚春:《居民关系网络脱域对城市社区结构的制约》,《吉林大学社会科学学报》2013年第4期,第16页。

〔28〕Arnstein, S. (1971). A Ladder of Citizen Participation.JournaloftheRoyalTownPlanningInstitute.

〔29〕贝克:《从工业社会到风险社会》,《马克思主义与现实》2003年第3期。

〔30〕Lau, C. (1991). Neue Risiken und Gesellschaftliche Konflikte. In U. Beck (ed.). Polotik in der Risikogesellschaft. Rankfurt/M.: Suhrkamp.

〔31〕拉什:《风险社会与风险文化》,《马克思主义与现实》2002年第4期。

〔32〕贝克、吉登斯、拉什:《自反性现代化》,商务印书馆2001年版。

〔33〕Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: SAGE Publications.

〔34〕吉登斯:《现代性与自我认同》,三联书店1998年版。

〔35〕Taylor-Gooby, P. (ed). (2001). Welfare States under Pressure. London: Sage Publications.

〔36〕彭华民等:《西方社会福利理论前沿:论国家、社会、体制与政策》,中国社会出版社2009年版。

〔37〕Micael, H. (2006). Risk Classification and Social Welfare.TheGenevaPapers, 31(2), 245-269.

〔38〕徐琳:《服务型政府建设与创新社会管理》,《光明日报》2012年10月31日。

〔39〕岳经纶、郭英慧:《社会服务购买中政府与NGO关系研究——福利多元主义视角》,《东岳论丛》2013年第7期。

〔责任编辑:宁岩〕

UrbanCommunityGovernance:Middle-rangeTheory’sConstructionandRiskManagementSystem’sExploration

ChenWei&HuangHong(WongHung)

As community being the typology concept of society, community governance is the localize practice of “social management innovation” policy, and becomes the pioneering research issue within the “micro sociology” domain. This article fixes the theoretical construction into the meso level to originally renders the constructive path of “community-based governance effectiveness middle-range theory” on the one hand, and inspired by the “relational” ontology of “relational sociology”, this study constructs a “risks-sharing triangulation system” under the controllable range of the “middle-range theory of community governance effectiveness”, so as to predict and avoid the new risks during the institutional transition period, and to make the process of constructing the modernizing local governance institution become more risks-predictable and risks-compensatory.

community governance effectiveness; middle-range theory; risk society theory; risk-sharing triangulation system

*本文是国家社会科学基金项目“社会风险视阈下创新社会治理机制研究”(14BSH004)的阶段性成果。

陈伟,南京航空航天大学公共管理学系讲师、博士 南京 211106;黄洪,香港中文大学社会工作学系副教授 香港 999077

D63-3

A

1001-8263(2014)12-0072-07