内向型FDI、自主R&D与经济增长*——来自中国的实证分析

2014-09-09周伟

周 伟

内向型FDI、自主R&D与经济增长*——来自中国的实证分析

周 伟

本文利用2001-2008年我国省际面板数据,实证考察了内向型FDI、自主R&D和经济增长的关系。本文发现,由于“竞争效应”和“技术差距”的存在,内向型FDI对我国经济增长呈现出显著为负的影响;我国自主R&D对经济增长的贡献较大,我国的R&D产出弹性与美国、法国的R&D产出弹性相当,高于英国、日本和德国的R&D产出弹性。本文的研究有助于理解内向型FDI与自主R&D对我国当前经济增长的贡献,为中国经济持续快速增长提供一定的借鉴。

内向型FDI;自主R&D;经济增长

一、引言

一国的经济增长主要源自外在和内在两种技术努力。外在的技术努力依赖国际技术转移:即内向型FDI和技术进口;内在的技术努力则主要依靠自主R&D。FDI是指一国企业跨越国界在他国进行建厂、生产和销售等直接投资活动,根据投资方向的不同可以分为外向型FDI和内向型FDI。外向型FDI是指本国企业向外国直接投资;而内向型FDI则是指外国企业在本国的直接投资;前者涉及资金的流出,而后者涉及资金的流入。本文将以中国为东道国,研究外国企业在中国的直接投资,即外国企业在中国的内向型FDI。东道国企业在从内向型FDI中获得技术外溢效应的同时,也面临着来自跨国公司的激烈竞争(Aitken and Harrison,1999)。自主R&D能促进一国或企业提升技术实力,增强创新能力,但是由于技术基础薄弱和R&D投入偏低,致使技术赶超国家的R&D效率不高(孙敬水和岳牡娟,2009)。

近来,国内少数学者开始研究内向型FDI和自主R&D对我国经济增长的不同贡献。靳涛和褚敏(2011)的实证研究表明,FDI对本地经济增长的带动效应大于政府R&D投入产生的效应;沿海地区FDI的竞争负效应显著,对邻近地区会产生挤出效应。与靳涛和褚敏(2011)不同,本文将采用2001-2008年中国地区层次的面板数据,将FDI和自主R&D等以往文献中单独研究过的技术驱动力纳入同一研究框架,利用二阶段最小二乘法(2SLS)对生产函数进行固定影响模型工具变量法估计,来进一步探讨内向型FDI和自主R&D对我国经济增长的贡献。

本文余下部分结构如下:第二部分是文献回顾;第三部分是对模型构建和数据进行阐述;第四部分是计量结果分析;第五部分是结论。

二、文献回顾

国内外学者从不同层次,以不同研究对象分别探讨了自主R&D、内向型FDI与经济增长的关系,这些文献对本文作者产生了理论性启示,是本文研究的基础。

(一)自主R&D与经济增长

近年来,自主R&D在经济增长中的作用被国外学者广泛研究(Bronzini and Piselli,2009;Kuo and Yang,2008;O’Mahony and Vecchi,2009等)。一些研究基于公司层面和行业层面的数据调查了R&D对经济增长的影响。例如,Wakelin(2001)基于170多个英国企业的样本,Hu(2001)基于中国813家高新技术企业的数据,Branstetter和Chen(2006)基于台湾电子行业2636家企业的面板数据,O’Mahony和Vecchi(2009)对五个OECD国家(美国、英国、日本、法国和德国)的公司层面数据的经验研究等。另一些文献聚焦于国家层面和地区层面的数据对R&D和经济增长的关系进行了研究。如,Madden和Savage(2000)以OECD国家和一些亚洲国家为研究对象,Kuo和Yang(2008)分析了中国省级面板数据,Bronzini和Piselli(2009)调查了意大利地区层面的数据等。尽管大多数经验性研究证实,R&D对经济增长产生正的显著性影响,但R&D的产出弹性却因研究对象的不同而存在着一定的差别。美国的R&D产出弹性在0.18左右(Griliches和Mairesse,1984),而对美国制造业的研究显示其R&D产出弹性平均为0.07(Griliches和Mairesse,1984)。多种实证结果显示,法国的R&D产出弹性在0.09到0.33之间(Mairesse和Cuneo,1985)。针对英国制造企业的数据所作的研究得出其R&D产出弹性在0.012和0.029之间(Griffith et al.,2006)。日本整体企业的R&D产出弹性为0.10,低于日本科技产业企业的R&D产出弹性0.16(Sassenou,1988)。针对德国443家制造业企业的实证分析显示,德国的R&D产出弹性在0.072和0.155之间(Harhof,1998)。以上发达国家的R&D产出弹性揭示了各国在R&D方面的努力及其对经济增长的贡献。

国内学者也十分关注我国R&D对经济增长的影响。刘飞和王德发(2009)对我国1983-2006年经济数据进行实证分析,结果表明国内R&D对经济增长的贡献具有统计显著性。靳涛和褚敏(2011)、孙敬水和岳牡娟(2009)等人也得出了类似的结论。尽管R&D对中国经济增长的正影响已经被一些文献所证实,但部分文献也发现了我国的R&D产出弹性不高。孙敬水和岳牡娟(2009)从中国R&D活动的主体角度出发,研究经济增长与R&D投入的关系,结果表明中国大中型企业、社会科研机构及高校三大科研主体的R&D投入产出弹性均不高。师萍、许治和张炳南(2007)对我国1985-2004的数据进行了实证分析,他们发现我国R&D投入对国家经济增长的贡献偏低。而卢方元和靳丹丹(2011)利用2000-2009年间我国省际面板数据的分析,得出了不一样的结论。他们认为,我国R&D投入对经济发展具有明显的促进作用,而且R&D人员投入的产出弹性大于R&D经费投入的产出弹性。然而,以上研究未能将我国R&D投入的产出弹性与发达国家的R&D产出弹性进行系统地比较,探索我国在自主R&D方面与发达国家的差异。而且,由于单纯地研究R&D对经济增长的影响,难以将自主R&D与促进经济增长的其他动力如内向型FDI等进行比较。

(二)内向型FDI与经济增长

FDI通过外溢、示范效应和竞争影响等方式向东道国转移技术(Aitken and Harrison,1999)。跨国公司FDI的主要动机在于将自身的技术优势转移到国外的子公司或合资企业中去。在跨国公司工作过的员工进入当地企业工作或者自己创办公司都可能带来技术、管理等方面知识的外溢。而且,跨国公司为提高子公司的竞争力通常会向其传输技术信息,而这些信息很可能“泄漏”到东道国(Hoekman et al.,2004)。FDI向发展中国家提供了许多有效的技术并产生了技术外溢(Hoekman et al.,2004)。然而,纵观近年来学术界的研究,FDI对当地企业乃至东道国经济增长的影响尚未取得一致的定论。

部分研究表明,内向型FDI对当地企业产生正的积极影响。Driffield(2001)证明了外资企业的生产性优势大大促进了当地企业的生产力增长。Lee(2006)分析了1981-2000年间流入16个OECD国家的FDI,他指出FDI产生的知识外溢对一国经济增长具有显著正的影响。Todo(2006)调查了日本制造业公司层面的数据,他认为从外资企业向国内企业的知识外溢通常被认为是东道国技术进步和生产力增长的源泉,外资企业在日本的R&D活动对日本当地企业的生产率增长产生积极的正效应。Yasar和Paul(2007)发现那些拥有较多国际联系的行业、企业具有更高的生产力水平。王成岐和张嫚(2005)对中国的研究也发现,内资企业在1995-2001年间绩效的改善与同期FDI的流入紧密相关。

然而,在普遍认为FDI对一国经济增长产生正效应的同时,一部分针对发展中国家的实证分析却表明,FDI有可能对一国经济增长产生负面的影响(Aitken and Harrison,1999; Hu and Jefferson,2002;Konings,2001;Xu and Sheng,2011)。Haddad和Harrison(1993)分析了1985-1989年外资企业在摩洛哥制造业的投资,结果表明外资投资与企业生产力增长之间存在弱的负相关性。Aitken和Harrison(1999)研究了1976-1989年间委内瑞拉制造业的外资投资,实证发现本土企业的生产力增长与外资之间是负相关的。Damijan等人(2003)以1994-1998年间中东欧八个转型国家为研究对象,分析了FDI对当地企业生产率增长的影响。结果表明,FDI不能对本土企业产生正的行业内外溢,而且从外资企业向本土企业的外溢是负的、不显著的。Konings(2001)通过对三个中东欧新兴经济体的研究发现,在保加利亚和罗马尼亚,FDI对当地企业产生负的外溢影响,而FDI对波兰当地企业的外溢影响不显著。部分国外文献发现,FDI对中国一些行业发展产生负的影响。Hu和Jefferson(2002)分析了中国19个电子行业1995-1999年间的数据,他们发现FDI对中国电子行业存在负的、显著性的影响。Xu和Sheng(2011)对中国2000-2003年间制造业企业的调查数据进行了研究,他们发现FDI存在显著的、负的水平外溢影响。一些国内学者研究发现,FDI不仅带来积极的技术外溢效应,还会引致负向的竞争效应(马明申,2007;赵奇伟、张诚,2007)。马明申(2007)的计量结果表明,国外资本的进入对我国的长期经济增长会产生显著的促进作用,但美资进入却呈现出相反的效果,其在我国国内资本形成中所占比例的增长率每提高1个百分点,我国人均GDP的增长率将下降0.095个百分点。Aitken和Harrison(1999)认为,之前的研究发现FDI产生正的外溢影响,是因为没有剔除FDI的内生性影响,FDI可能被吸引到生产效率较高的行业和地区。

可见,内向型FDI对经济增长的影响远比自主R&D的单一正面影响复杂。对FDI和经济增长关系的调查有可能因研究国家、行业、时期或研究方法的不同而呈现出不同的结果。基于以上原因,本文将在以往经验性研究(Bronzini and Piselli,2009; Kuo and Yang,2008; O’Mahony and Vecchi,2009)的基础上,进一步探讨内向型FDI和自主R&D对中国加入WTO以来经济增长的影响。与现有研究相比,本文的贡献即将FDI和自主R&D作为经济增长的技术驱动力引入传统的Cobb-Douglas生产函数中,同时考察内向型FDI和自主R&D对经济增长的贡献。

三、计量模型与数据说明

本文选取2001-2008年间28个省级的地区①为研究对象,一方面是因为2001年末我国加入WTO加深了我国与世界上其他国家的经济贸易联系,这些联系进一步促进了内向型FDI和技术进口在我国经济增长中的作用。

(一)计量模型设定

本文运用如下生产函数(1)来分析内向型FDI、自主R&D和经济增长的关系。

Yjt=Ajtf(Kjt,Ljt)

(1)

这里Y指的是产出;K代表固定资产存量;L是劳动力投入,用就业人口数来衡量。A则特指技术参数。与O’Mahony和Vecchi(2009)把A作为一个完全外生的变量不同,本文假设A是自主R&D、内向型FDI和技术进口的函数,即:

Ajt=f(RDjt,FDIjt,TIMjt)

(2)

其中,RD为R&D存量,FDI代表累积外商直接投资,TIM为技术进口存量。与以往的经验性研究(Bronzini and Piselli,2009; Kuo and Yang,2008)一致,本文假设关于地区经济的生产函数近似于Cobb-Douglas生产函数,把以上两个等式进行整合,构建如下计量模型:

(3)

通常,为了执行对Cobb-Douglas生产函数的估计,一般对原有模型取对数,使它变为如下线性回归模型:

lnYjt=αlnKjt+βlnLjt+φlnRDjt+γlnFDIjt+ζlnTIMjt+ujt

(4)

其中,ujt=αj+εjt

(5)

参数αj是体现各地区之间差异的非观测效应,该效应不随时间而变化;参数εjt是随机误差项。将模型(4)作为本文计量模型的基准模型。

为了解决面板数据估计中常遇到的异方差和序列相关问题,本文拟采用Pooled EGLS回归方法,选用LLC、IPS等多种面板单位根检验方法进行面板残差的平稳性检验。同时,通过进行Hausman检验来决定是采用固定影响模型还是采用随机影响模型。最后,为了解决模型中可能存在的内生性问题,本文采用工具变量法对模型进行修正。

(二)数据说明

本文的研究数据包括各地区的GDP及其指数、固定资产投资及其价格指数、就业人数、R&D支出、外商投资总额(FDI)和技术进口支出。需要指出的是,回归分析中所有货币变量的单位是亿元,并且以2000年为基准年通过平减指数法来控制价格通胀的影响。本文采用的大多数数据来源于2002-2009年的《中国统计年鉴》;R&D支出、FDI和技术进口等数据来源于2002-2009年的《中国科技统计年鉴》。现有出版的数据中没有各地区固定资产投资存量,只有各地区的年度固定资产投资额。沿着Kuo和Yang(2008)的思路,固定资产投资存量K用永续盘存法和年度固定资产投资流量I来计算。同时,本文利用类似的方法计算技术进口存量和R&D支出存量。

(三)描述性统计

表1是关于样本的描述性统计,包括回归分析中关键变量的均值、中值、最大值、最小值和标准差。关键变量包括产出量、就业人口数量、固定资本存量、R&D支出存量、FDI和技术进口存量。如表1所示,我国各地区年平均的产出是3869.792亿元,就业人数2226万人,固定资产存量11294.55亿元,R&D支出存量为274.616亿元,外商累计对华直接投资3857.887亿元,技术进口存量136.029亿元。各变量的最大值与最小值之间的差距较大,表明我国各地区的经济发展存在较大的差异。

表1 变量的描述性统计

注:表中货币单位为亿元,就业人数单位为万人。

四、实证结果分析

(一)初步回归

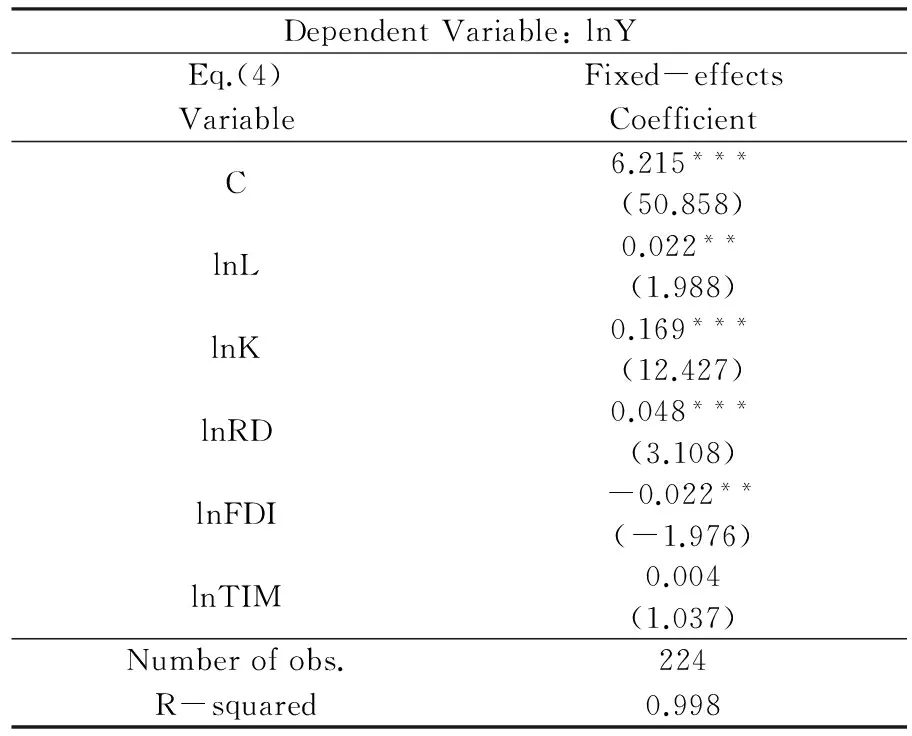

在对(4)式进行回归之前,对模型进行Hausman检验,其结果拒绝随机影响估计能获得一致性估计的零假设,从而本文的模型适合采用固定影响模型。同时,单位根检验表明本文采用的数据是静态的。为了解决可能的异方差和序列相关性问题,本文采用Pooled EGLS(截面固定影响)回归分析对(4)式进行初步估计。经验性结果如表2所示,它表明,R&D投入对地区经济生产率具有正的显著性影响,R&D投入每增加1%会使地区生产率增加0.048%。而FDI对地区经济增长的影响却显著为负。

表2 初步估计结果

注:*、**、***分别代表通过10%、5%、1%的显著性检验,下同。括号内为t统计量值。

(二)内生性问题

然而,有关生产函数和经济增长的变量可能存在潜在的内生性问题(Kuo and Yang,2008)。如果外资企业被吸引到集聚经济或基础设施更好的地区,当地FDI对经济增长的影响可能被过度估计(Aitken and Harrison,1999)。为了获得一致性统计,本文采用工具变量法对原有模型进行修正。在(4)式中,L,K,RD,FDI和TIM等解释变量都可能存在内生性问题。沿着Lin和Ma(2012)的思路,本文用L的一阶滞后值作为L的工具变量。用一个中间投入即各地区在当年的电力消费量E作为K的工具变量(Ackerberg et al.,2006)。用各地区当年专利申请授权数P作为RD的工具变量。采用FDI的一阶滞后值作为FDI的工具变量。同时,本文引入能反映地区生产率的两个代理变量来消除变量FDI和TIM可能的内生性问题。第一个代理变量为各地区当年运输线路长度中的公路里程数RO,它反映各地区在基础设施方面的区位优势;另一个是各地区滞后一期的经济开发区数量Z,它可以反映各地区生产率的外在差异性的政策因素。这些经济开发区在所得税、进口关税、工业和商业税收、土地使用费等多个方面享有一些减免和优惠政策。由于政策变量对经济的影响都有滞后效应,本文采用Z的一期滞后值进行计量分析(Cheng and Kwan,2000)。

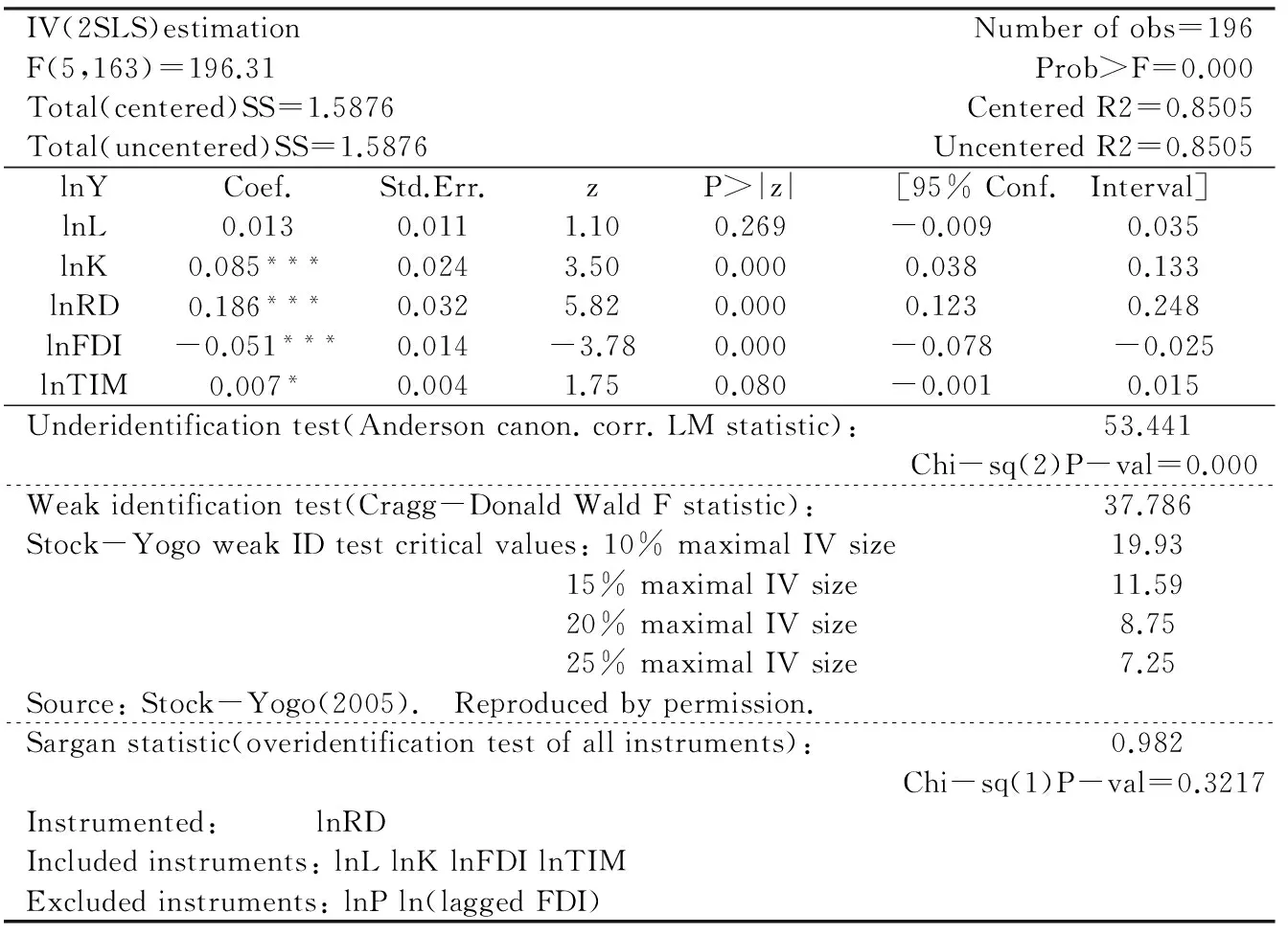

接着,通过Davidson-MacKinnon检验表明仅RD变量拒绝其为外生性的零假设。因此,本文采用固定影响模型的工具变量法解决RD变量的内生性问题。P和滞后一期的FDI值被作为RD的工具变量,这是因为外资企业FDI在中国建立了较多的R&D中心。本文采用二阶段最小二乘法(2SLS)对模型进行估计,最终结果如表3所示。

表3 最终估计结果

(三)实证结果分析

实证结果表明,FDI的系数显著性为负,这与近年来对生产函数的投入要素进行了内生性处理的一些研究结果相一致(Aitken and Harrison,1999; Xu and Sheng,2011)。Aitken和Harrison(1999)认为,之前的研究由于没有剔除生产函数中投入要素的内生性影响,而得出FDI产生正的外溢影响的结果,因为FDI可能被吸引到生产效率较高的行业和地区。为什么FDI对发展中国家特别是技术赶超国家的经济增长产生显著的负影响呢?以往的实证文献中存在两种解释。一方面源自跨国公司FDI带来的“竞争效应”(Aitken and Harrison,1999)。由于跨国公司所拥有的特殊竞争优势能降低自身的边际成本,将原来属于当地企业的消费者吸引过来,从而,迫使当地企业因市场占有率的下降而减少生产。另一方面源自大量经验性研究所提到的“技术差距”解释。这一解释认为,只有当跨国公司与当地企业之间的技术差距不是太大时,当地企业才能具备足够的吸收能力,FDI才能促进当地经济的增长。而且,当地企业与跨国公司的差距越大,它们成功获取跨国公司外溢技术的可能性越小(Harris and Robinson,2004)。2001年末我国加入WTO以来,逐步放开了一些行业的外商直接投资(FDI),外资在华的并购活动正从制造业向金融、零售、高新技术服务业等行业转移。而且,跨国公司大多并购我国大型龙头骨干企业,获得龙头企业原有的营销网络和市场份额,并借助自身的技术优势和管理经验达到控制市场,形成垄断的趋势。另外,跨国公司并购了龙头企业后,利用原有龙头企业的销售渠道推出自身品牌,却逐渐让原有龙头企业的国产品牌淡出消费者视线。跨国公司在华的这些举措都可能对当地企业的生产率产生负面影响。

实证结果还显示,R&D投入对经济增长均产生显著正的影响。R&D投入每增加1%,经济产出增加0.186%。而且,我国的R&D产出弹性为0.186,与美国、法国的R&D产出弹性相当,高于英国、日本和德国的R&D产出弹性。可见,我国R&D对经济增长的贡献已经高于英国、日本和德国等发达国家的R&D投入在本国经济增长的作用。本文中R&D支出的数据来自《中国科技统计年鉴》中的各地区研究与试验发展(R&D)经费内部支出,包括研究与开发机构、大中型工业企业和高等学校的R&D支出。实证结果表明,我国研究与开发机构、大中型工业企业和高等学校的R&D支出对我国经济增长卓有成效。可见,在我国当前所处的技术赶超阶段,自主R&D的贡献不容忽视。

同时,实证结果也证明,技术进口(TIM)对我国经济增长具有显著的正影响,但技术进口的产出弹性只有0.007,即:我国技术进口每增加1%,经济产出将增加0.007%。可见,尽管技术进口也能促进我国经济增长,但其贡献比较微弱,远远低于R&D投入对经济增长的贡献。

五、研究结论与政策建议

1.研究结论

以往的经验性文献仅仅分析FDI或R&D对一国经济增长的动态影响,较少对影响经济增长的多个技术驱动力同时进行研究。针对上述不足,本文在对既有文献进行回顾分析和归纳的基础上,利用2001-2008年我国28个省级地区的面板数据样本,借助Cobb-Douglas生产函数,在通过用工具变量法控制解释变量内生性问题的条件下,实证地考察了内向型FDI、自主R&D对我国经济增长的作用,得到如下主要结论:

一方面,由于“竞争效应”和“技术差距”的存在,内向型FDI对我国经济增长呈现出显著为负的影响。跨国公司在华直接投资越来越倾向于独资化,即便是早期的合资合作企业,外方也通过购买中方股权的方式在逐步实现独资化。另外,跨国并购渐渐成为了跨国公司进入中国的重要方式,而一些被并购的企业大多是行业龙头企业。跨国公司的此类并购,借助自身的技术垄断优势和被并购企业的原有销售渠道,对当地企业造成较大的冲击力,使得当地企业在竞争中处于弱势地位。这一“竞争效应”迫使当地企业减少生产以适应逐步萎缩的市场份额,从而,对当地的经济增长产生负面效应。另外,跨国公司与当地企业的技术差距较大,也使得当地企业很难从跨国公司的技术外溢中获益。因此,当地企业需要积极应对跨国公司在华直接投资所带来的一系列负面效应,通过缩短技术差距的方式,加速扭转FDI对我国经济增长影响显著为负的局面。

另一方面,本文实证结果显示,自主R&D投入远远高于技术进口对我国经济增长的贡献。可见,自主R&D投入比技术进口更能促进我国经济增长。技术进口能较快地填补我国企业在某些领域内的技术空白,并为技术赶超积累一定的技术基础。但跨国公司基于维护自身垄断优势和收回前期大量R&D投入成本的考虑,向国外转让的一般是相对落后的技术,而将核心的、相对先进的技术控制在母公司内。因此,为避免我国企业被固化于国际产业分工的低端,我国的技术赶超应建立在自主R&D努力的基础上。

2.政策建议

针对以上研究结论,本文给出如下政策建议:

第一,鼓励企业扩大R&D投入,通过自主创新缩短“技术差距”。由于技术引进对我国经济增长的贡献远远低于R&D投入的贡献,我国的经济增长和技术进步应主要立足于自主创新。而且,跨国公司在华直接投资也特别重视避免技术外泄的发生,为了维持自身在行业领域的竞争优势,跨国公司往往将关键核心技术控制在母公司内,而向国外其他企业转移或转让的都是相对落后的技术。因此,要缩短我国企业与跨国公司的“技术差距”,只有通过鼓励我国企业扩大R&D投入,聘用高水平的R&D团队,对前沿技术或产品进行研发。

第二,通过政策刺激外资企业的技术地方化行为,促进技术外溢在产业价值链上下游的外溢。尽管“竞争效应”和“技术差距”使得我国企业在跨国公司参与竞争的国内环境中处于不利地位,但我国企业也可以在加强自主创新的同时,寻找机会向外资企业学习。这就需要政府采取一系列措施,激励外资企业将大部分生产活动当地化,即:尽可能地将大部分零部件生产、组装等活动在我国完成,而不是依赖从母国或母公司处进口。通过这种方式为与外资企业存在联系的我国企业创造学习的机会,使得外资企业所在价值链上下游的我国企业从技术外溢中获益。

注:

①虽然中国有31个省级地区,但西藏、内蒙古和青海等三个地区由于在2001-2008年的时期中有几年的技术进口数据为0。例如,西藏2001-2007的技术进口均为0。而我们研究中所有变量将采用对数形式,所以,在研究对象中只选取了剩下28个地区。

〔1〕靳涛、褚敏:《FDI与政府R&D投入对增长的带动效应与溢出效应比较研究》,《经济学家》2011年第12期。

〔2〕李春顶:《“后危机时代”我国技术进口战略分析》,《经济理论与经济管理》2010年第7期。

〔3〕卢方元、靳丹丹:《我国R&D投入对经济增长的影响——基于面板数据的实证分析》,《中国工业经济》2011年第3期。

〔4〕马明申:《美国对华直接投资的经济增长效应分析》,《国际贸易问题》2007年第4期。

〔5〕师萍、许治、张炳南:《我国R&D投入绩效的实证研究》,《中国软科学》2007年第6期。

〔6〕孙敬水、岳牡娟:《我国R&D投入与经济增长实证研究——基于Panel Data模型分析》,《科技管理研究》2009年第7期。

〔7〕王成岐、张嫚:《外商直接投资对中国制造业内资企业绩效的影响》,《世界经济》2005年第9期。

〔8〕赵奇伟、张诚:《FDI溢出效应与区域经济增长:基于东道国要素市场发展的理论视角及中国经验》,《世界经济研究》2007年第7期。

〔9〕Aitken B.J. and Harrison A.E., Do domestic firms benefit from direct foreign investments? Evidence from Venezuela.AmericanEconomicReview, Vol. 89,1999.

〔10〕Branstetter L.G. and Chen J., The impact of technology transfer and R&D on productivity growth in Taiwanese industry: Microeconometric analysis using plant and firm-level data.JournaloftheJapaneseandInternationalEconomies, Vol.20, 2006.

〔11〕Bronzini R. and Piselli P., Determinants of long-run regional productivity with geographical spillovers: The role of R&D, human capital and public infrastructure.RegionalscienceandUrbanEconomics, Vol. 39, 2009.

〔12〕Damijan J.P., Knell M., Majcen B. and Rojec M., The role of FDI, R&D accumulation and trade in transferring technology to transition countries: evidence from firm panel data for eight transition countries.EconomicSystems, Vol.27, 2003.

〔13〕Driffield N., The impact on domestic productivity of inward investment in the UK.TheManchesterSchool, Vol.69,2001.

〔14〕G?rg H. and Greenaway D., Much Ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?TheWorldBankResearchObserver, Vol.19, 2004.

〔15〕Griffith R., Harrison R. and Van Reenen J., How special is the special relationship? Using the impact of US R&D spillovers on UK firms as a test of technology sourcing.AmericanEconomicReview, Vol.96, 2006.

〔16〕Griliches Z. and Mairesse J., Comparing productivity growth: an exploration of French and U.S. industrial firm data.EuropeanEconomicReview, Vol.21, 1984.

〔17〕Haddad M. and Harrison A., Are there positive spillovers from direct foreign investment? Evidence from panel data for Morocco.JournalofDevelopmentEconomics, Vol.42, 1993.

〔18〕Harris R. and Robinson C., Productivity impacts and spillovers from foreign ownership in the United Kingdom.NationalInstituteEconomicReview, Vol.187, 2004.

〔19〕Hu A.G.Z. and Jefferson G.H., FDI impact and spillover: evidence from China’s electronic and textile industries.TheWorldEconomy, Vol.25, 2002.

〔20〕Hoekman B. M., Maskus K. E. and Saggi K., Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options.WorldDevelopment, Vol.33, 2004.

〔21〕Konings J., The effects of foreign direct investment on domestic firms: evidence from firm-level panel data in emerging economics.EconomicsofTransition, Vol.9, 2001.

〔22〕Kuo C.C. and Yang C.H., Knowledge capital and spillover on regional economic growth: Evidence from China.ChinaEconomicReview, Vol.19, 2008.

〔23〕Mairesse J. and Cuneo P., Recherche-développement et performances des entreprises?: une étude économétrique sur données individuelles.RevueEconomique, Vol.36, 1985.

〔24〕O’Mahony M. and Vecchi M., R&D, knowledge spillovers and company productivity performance.ResearchPolicy, Vol.38, 2009.

〔25〕 Xu X. and Sheng Y., Productivity spillovers from foreign direct investment: firm-level evidence from China.WorldDevelopment, Vol. 40, 2011.

〔责任编辑:清菡〕

InwardFDI,IndependentR&DandEconomicGrowth:EmpiricalAnalysisfromChina

ZhouWei

It uses China’s provincial panel data in 2001-2008 periods to investigate the relationship among inward FDI, independent R&D and economic growth. It finds that inward FDI has significantly negative impact on China’s economic growth because of competitive effect and technological gap. China’s independent R&D has important contribution on economic growth. The R&D output elasticity of China is equivalent to those of US and France, but higher than those of UK, Japan and German. This research can help to understand the contribution of inward FDI and independent R&D on current economic growth in China, and give some suggestions on the continually fast growth of China’s economy.

inward FDI; independent R&D; economic growth

*本文是国家社会科学基金项目“我国企业跨国并购中的逆向知识转移研究”(11BGL044)、国家社会科学基金重点项目“创造性资产寻求型跨国并购的主要影响因素和运作推进机制研究”(12AZD034)的阶段性成果。

周伟,武汉大学经济与管理学院副教授、博士 武汉 430072

F124

A

1001-8263(2014)12-0015-08