制度环境、自由裁量权与中国社会政策执行*

——以C市城市低保政策执行为例

2014-09-05朱亚鹏刘云香

朱亚鹏, 刘云香

作为公共政策执行的经典理论之一,街头官僚理论关注政策执行过程中出现的政策偏差,并认为手握自由裁量权的基层工作人员是导致政策偏差的重要变量。该理论开创了公共政策执行“自下而上”的研究范式,在国外得到较为普遍的应用和不断发展。但到目前为止,国内研究者对街头官僚的应用和理论的探索都较为有限。

本文运用实证研究方法,探讨中国街头官僚的行动逻辑及其影响因素,以推动街头官僚理论的本土化。文章共分四部分:首先综述经典街头官僚理论及街头官僚行动的影响因素;接着以C市城市最低生活保障政策执行为个案,分析我国公共政策执行中的变通与扭曲现象;再次探讨我国街头官僚的行动逻辑及其独特之处;最后是结论与思考。

一、街头官僚、自由裁量权与政策执行

(一)政策执行中的街头官僚

街头官僚指的是在基层或一线直接与公民打交道的政府工作人员,包括警察、教师、社会工作者、收税员、初级法院和公共福利机构的工作人员等①Lipsky, M. Street-level bureaucrats: dilemmas of the individual in public services, New York: Russell Sage Foundation, 1980,xi.。街头官僚理论的开创者李普斯基认为,街头官僚身处执行第一线,需要面对复杂的现实环境和多元化的目标群体,不可能严格依据固定标准来执行政策。有鉴于此,街头官僚会被赋予一定程度的自由裁量权,允许因地制宜地执行公共政策。同时,街头官僚也会运用自由裁量权主动管理自己的工作任务、方式——如定量配给公共资源、优先较重要的目标、标准化工作程序、储存应急资源、挑选顾客等来降低工作风险、维护自身利益。在一定程度上,街头官僚对公共政策进行了再制定:“街头官僚的决策、他们建立的工作程序及设计用于应付不确定性和工作压力的机制则成为他们实行的公共政策。”“最好不要将公共政策理解为立法机关或者高级行政官员制定出来的,它实际上产生于拥挤的办公室和一线工作人员之中。”*Lipsky, M. Street-level bureaucrats: dilemmas of the individual in public services, New York: Russell Sage Foundation, 1980, pp. xiii.

(二)影响街头官僚政策执行偏差的因素

20世纪70—80年代,西方学者开始关注街头官僚使用自由裁量权的影响因素,意图对政策执行出现偏差难以实现预期目标给出更清楚的解释。这些研究大多基于微观视角,用个案研究的方法来分析单一变量对街头官僚行动的影响*如:Goodsell, C. Client Evaluation of Three Welfare Programs: a Comparison of Three Welfare Programs, Administration & Society, Vol.12, No.2 (1980), pp.123—136;Goodsell, C. Looking Once Again at Human Service Bureaucracy, Journal of Politics, Vol. 43, No.3 (1981), pp.763—778; Tripi, F.Client control in organizational settings, Journal of Applied Behavioral Science, Vol.20, No.1 (1984), pp.39—47; Wasserman, H. the Professional Social Worker in a Bureaucracy,Social Work, Vol.16, No.1 (1971), pp.89—95.。研究发现,组织特征、目标群体特征以及街头官僚的个人特质等因素会影响自由裁量权的应用并导致执行偏差*Scott, P. Assessing Determinants of Bureaucratic Discretion: An Experiment in street-level Decision Making, Public Administration Research and Theory, Vol. 7, No.1(1997), pp.35—57.。

进入90年代后,受到新公共管理理论的影响,街头官僚研究更关注政策执行所在的制度环境。学者们认为,经典官僚理论很难对新公共管理时代的政策执行实践进行有效解释*Ellis, K. “Street-level Bureaucracy” Revisited: The Changing Face of Frontline Discretion in Adult Social Care in England, Social Policy & Administration, Vol.45, No.3 (2011), pp.221—244; Evans, T. Professionals, Managers and Discretion: Critiquing Street-Level Bureaucracy, British Journal of Social Work, Vol.41, No.2 (2011), pp.368—386.。他们转而采用定量研究方法,验证了地方政治、上级行政官员、组织设计、问责机制、服务外包专业主义、员工能力、计算机技术等变量会对街头官僚使用自由裁量权产生显著影响*关注地方政治的文献包括:Keiser, L.and Soss, J. With Good Cause: Bureaucratic Discretion and the Politics of Child Support Enforcement.American Journal of Political Science,Vol.42, No. 4(1998), pp.1133—1156; May, P. and WinterS. Politicians, Managers, and Street-level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory,Vol.19, No.3 (2007), pp.453—476; Stensöta, H. Political Influence on Street-Level Bureaucratic Outcome: Testing the Interaction between Bureaucratic Ideology and Local Community Political Orientation, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.22, No.3(2012), pp.553—571.关注上级行政官员的文献包括:Brewer, G. In the eye of the storm: Frontline Supervisors and Federal Agency Performance,Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.15, No.4 (2005), pp.505—527; Langbein, L. Ownership, Empowerment, and Productivity: Some Empirical Evidence on the Causes and Consequences of Employee Discretion, Journal of Policy Analysis and Management, Vol.19, No.3 (2000), pp.427—449; Henderson, A. and Pandey, S. Leadership in Street-level Bureaucracy: an Exploratory Study of Supervisor-worker Interactions in Emergency Medical Services", International Review of Public Administration, Vol.18, No.1 (2013), pp.7—23; Riccucci, N. How management matters: Street-level Bureaucrats and Welfare Reform". Washington DC: Georgetown University Press, 2005.关注组织设计的文献包括:Hill, J. Casework Job Design and Client Outcomes in Welfare-to-work Offices, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.16, No.2 (2006), pp.263—288. Hupe, P. and Hill, M. Street-Level Bureaucracy and Public Accountability, Public Administration, Vol.85, No.2 (2007), pp, 279—299.。

受新公共管理理论注重地方分权与地方政府回应性的启发,新的研究尤其注重地方政治环境对街头官僚行使自由裁量权的影响。比如,凯瑟和索斯使用州议会中政党比例指标,验证了州一级政党选举结果对官僚自由裁量有重要影响*Keiser, L.and Soss, J. With Good Cause: Bureaucratic Discretion and the Politics of Child Support Enforcement, American Journal of Political Science,Vol.42, No. 4(1998), pp.1133—1156.。梅伊和温特发现,街头官僚会为迎合在任官员的政治利益而背离政策目标*May, P. and WinterS. Politicians, Managers, and Street-level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation, Journal of Public Administration Research and Theory,Vol.19, No.3 (2007), pp.453—476.。斯蒂索塔指出,政治左右偏向虽然不能单独对街头官僚的行为造成影响,但其与官僚意识形态的交互作用却能影响街头官僚的自由裁量权。例如,在政治与街头官僚意识形态都呈现右倾的地区,福利病假的天数会显著减少*Stens?ta, H. Political Influence on Street-Level Bureaucratic Outcome: Testing the Interaction between Bureaucratic Ideology and Local Community Political Orientation, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.22, No.3(2012), pp.553—571.。

城市经理人等地方行政首脑的角色和作用亦受到多位学者的关注。绩效测量和产出控制促使这些管理者对政策过程的控制更加严格。他们对政策执行结果的影响凸显,街头官僚的自主性则相应变小。然而,管理者的作用到底有多大?街头官僚在何种程度上受其制约影响?研究者并没有取得一致的研究结论。部分学者认为管理层对街头官僚决策有相当影响力。那些绩效好的组织都有控制力强的领导者*Brewer, G. In the eye of the storm: Frontline Supervisors and Federal Agency Performance,Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.15, No.4 (2005), pp.505—527.,来自上级的监督对街头官僚的自治权及其角色感知有很大的影响*Brunetto, Y., Farr-Wharton, R.andShacklock, K. Street-level bureaucrats: can they deliver?,Paper prepared for the British Academy of Management (BAM) Conference,Brighton, UK, September,2009.。同时,这些领导者本身就会做出“相当程度”的自由裁量*Evans, T. Professionals, Managers and Discretion: Critiquing Street-Level Bureaucracy, British Journal of Social Work, Vol.41, No.2 (2011), pp.368—386.。另外一些学者则持相反观点,认为管理者的作用相对有限*Riccucci, M. How management matters: Street-level bureaucrats and welfare reform. Washington DC: Georgetown University Press, 2005; Ellis, K. “Street-level Bureaucracy” Revisited: The Changing Face of Frontline Discretion in Adult Social Care in England, Social Policy & Administration, Vol.45, No.3 (2011), pp.221—244; May, P. and Winter S. Politicians, Managers, and Street-level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.19, No.3 (2007), pp.453—476.,与一线的街头官僚比较起来,他们对政策执行的影响是间接的且相对较小。

除此之外,学者们还探讨了计算机技术、专业主义、私人部门管理方式等外在因素对街头官僚自由裁量权及其政策执行的影响*相关文献包括:Marston, G. and McDonald, C. the Political Tensions and Street-level Dimensions of Employment Services in Australia, Paper prepared for Road to Where? Politics and Practice of Welfare to Work Conference, July 2006; Winter, C. Political Control, Street-Level Bureaucrats and Information Asymmetry in Regulatory and Social Policies, Paper prepared for the Annual Meeting of the Association for Policy Analysis and Management held in Washington DC, November 2003; Bovens, M. and Zouridis, S.. From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology are Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control, Public Administration Review, Vol.62,No.2(2002), pp.174—184.。这些研究共同弥补了经典街头官僚理论的不足和局限,推动了研究框架从微观到宏观的转变,也促使街头官僚理论虽历经时代变迁却仍旧充满活力。

(三)中国政策执行体制下的街头官僚

从20世纪90年代中后期起,国内学者对公共政策执行研究迅速形成热潮并产生了一批研究成果*相关研究评述,可参阅贺东航、孔繁斌:《公共政策执行的中国经验》,《中国社会科学》2011年第5期。。基于对政策执行中的目标偏离现象的关注,研究者们形成了一些共识性的研究框架,并发展出“政策变通”“政策执行阻滞”等概念来描述政策执行的目标偏离问题,丰富了对转型期中国政策执行特征的认识*这些研究主要包括:丁煌:《我国现阶段政策执行阻滞及其防治对策的制度分析》,《政治学研究》2002年第1期;制度与结构变迁研究课题组:《作为制度运作和制度变迁方式的变通》,《中国社会科学季刊》(香港)1997年冬季卷(总21期);周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《开放时代》2009年第12期;庄垂生:《政策变通的理论:概念、问题与分析框架》,《理论探讨》2000年第6期。。不过,相关研究并未就具体案例对政策过程中的执行难题加以解释。

作为解释政策执行的主要理论之一的街头官僚理论研究在中国的起步较晚。叶娟丽、马骏介绍了街头官僚理论的发展历程以及信息革命对街头官僚理论的挑战*叶娟丽、马骏:《公共行政中的街头官僚理论》,《武汉大学学报》社会科学版 2003年第5期。;颜昌武、刘亚平则基于经典街头官僚理论勾画出中国基层官员的执行困境*颜昌武、刘亚平:《夹缝中的街头官僚》,《南方窗》 2007年5月上期。。近年来,一些研究者尝试用街头官僚理论来解释中国的政策执行难题,并开始总结中国街头官僚的行动逻辑及其制约因素。为数不多的利用街头官僚理论模型解释中国政策执行的研究发现:街头官僚具有较强的自主性,街头官僚的自利考量以及对该群体的制度约束不足是导致政策执行效果不佳的关键*如,陈天祥、胡菁:《行政审批中的自由裁量行为研究》,《中山大学学报》社会科学版2014年第2期;张群梅:《村委会农地流转政策的执行逻辑及其规制——基于街头官僚视角》,《河南大学学报》社会科学版2014年第1期;刘鹏、刘志鹏:《街头官僚政策变通执行的类型及其解释——基于对H县食品安全监管执法的案例研究》,《中国行政管理》2014年第5期。。一些影响中国街头官僚行为的关键变量也得到确认:韩志明认为复杂的政治、社会生态造成了街头官僚特殊的行动逻辑,其中街头官僚工作界面的空间性质的影响尤为突出*相关研究包括:韩志明:《街头官僚的行动逻辑与责任控制》,《公共管理学报》2008年第1期;韩志明:《街头官僚及其行动的空间辩证法——对街头官僚概念与理论命题的重构》,《经济社会体制比较》 2011年第 3期;韩志明:《街头行政:概念建构、理论维度与现实指向》,《武汉大学学学报》哲学社会科学版2013年第3期。;陈那波、卢施羽以“场域”作为分析范畴,基于城管执法的案例总结出“空间类型”“时间要求”和“议题类型”三个因素对街头官僚使用自由裁量权的影响最大*陈那波、卢施羽:《场域转换中的默契互动——中国“城管”的自由裁量行为及其逻辑》,《管理世界》2013年第10期。。

总体而言,既有研究还有一定的局限。首先,街头官僚自由裁量权对中国政策执行实践的影响效力需进行深入研究。即使街头官僚的行为会对中国政策执行实践产生重要影响,他们的行为仍会受制于资源和权力高度集中、自上而下分配的政治体制,同时也受到来自社会公众的掣肘。这种双重制约在以社区空间为主的社会政策执行过程中尤为突出。其次,既有研究虽然探讨了影响自由裁量权的相关变量,但并未清楚揭示其作用机制。

有鉴于此,本文试图基于C市城市低保政策执行实践,剖析我国街头官僚的行为逻辑及其影响效力,分析影响和制约我国街头官僚的主要因素并展示其作用机制。本文试图以此来回应如下两个问题:在经济、社会转型背景下,中国的街头官僚如何采取行动,其影响如何?西方街头官僚理论在多大程度上可以适用于中国背景?论文选取C市三个典型社区——N社区、Y社区和J社区——进行研究。在调研过程中,笔者采用了多种研究方法来收集资料,以全面展示城市低保政策在C市的具体执行过程*笔者进行参与式观察时间为2011年5月—8月。如无特殊说明,论文中所涉及的数据、材料皆为笔者实地调研所得。。笔者不但全程参与观察城市低保政策在社区的执行过程,撰写了观察笔记;而且前后多次对参与执行过程的街头官僚和政策目标群体进行针对性访谈;此外,笔者还通过收集政府文件、新闻报道等方式获取相关二手资料。

二、 C市城市低保政策改革与政策执行实践

(一)C市城市低保政策改革:规范政策执行

C市是我国最早建立低保制度的城市之一。该市于1996年开始进行城市低保政策试点,2001年在全市铺开。城市低保政策的执行对保障C市困难群众的基本生活和维护社会稳定起到了积极作用。随着社会经济形势的变化,C市低保政策执行也开始出现新的问题,具体表现为:低保家庭收入难核实、监督处罚难落实、享受低保难退出、分类救助不明显、低保工作人员权利义务不明确、骗保现象屡禁不止等等。

2008年初, C市以城乡统筹综合试验区改革为契机进行低保政策改革,先后出台《城乡居民最低生活保障条例》《城乡居民最低生活保障家庭收入核算办法(试行)》《C市城乡居民最低生活保障申请审批规程(试行)》《C市城乡居民最低生活保障动态管理规范(试行)》等文件,试图进一步规范城市低保政策执行实践。总体而言,规范政策执行工作主要从五个方面着手:

第一,提升低保对象审定效率。首先,规范家庭收入核算办法,明确家庭收入测算项目应包括经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入等。其次,更新低保排除性条款。C市曾通过列举排除性条款——如“家庭使用手机、空调等不能享受低保”来防止骗保行为。这些条款已屡次被实践证明不适用,本次改革对这些排除性条款进行了调整,改用与当前社会经济发展水平比较相称的“大型生产性设备”“家庭用电量”等作为审定依据。

第二,完善低保申请审批程序,规范操作方式。低保资格审批包括“户主申请→审查受理→调查核实→听证评议→张榜公示→乡镇(街道)复核→区县民政局审批→张榜公布”八个环节。其中,“听证评议”为新增项目。政府希望借助群众对低保审批的评议监督,严把低保入口关,防止暗箱操作。

第三,对低保对象实行分类、动态管理。鉴于低保群体内部严重分化的情况,C市根据家庭成员就业能力和收入状况,将城市居民最低生活保障家庭分为A(“三无”人员和有重病、重残人员家庭)、B(成员和收入状况相对稳定的家庭)、C(在法定就业年龄内且有劳动能力尚未就业或灵活就业、收入可变性大的家庭)三类。同时,对各类家庭实行动态化管理*对A类家庭收入每年复核一次;对B类家庭收入每半年复核一次;对C类家庭实行重点监控,每季度复核一次。。

第四,促进低保政策与劳动保障就业政策衔接。为防止福利依赖现象,C市政府加大低保对象的就业培训和就业介绍力度,鼓励有劳动能力的最低生活保障对象积极就业、参加生产劳动。

第五,重点强化低保申请人员或者保障对象的法律责任。本次改革对低保申请人员或保障对象不积极配合民政部门调查、有关单位为申请低保对象出具虚假证明以骗取低保金、侮辱或殴打低保工作人员等情况应负的法律责任做出明确规定,并赋予区县民政部门行政处罚权。

上述种种改革措施通过规范政策执行程序,意在强化街头官僚的作用,并提升政策执行绩效。不过,这些政策变化能否有效付诸实施,仍有待执行实践的检验。

(二)C市新城市低保政策执行实践:政策变通与扭曲

实践表明,2008年发起的C市低保制度规范化改革成效有限。低保政策的执行呈现出明显的“上下层断裂”现象——上层决策者(市、区政府)积极采取举措推动政策执行的规范化,下层的街头官僚(主要是居委会)*在C市,低保政策的具体执行由街道和居委会负责。2008年C市出台的《城乡居民最低生活保障条例》规定:“街道办事处、乡镇人民政府具体履行城乡居民最低生活保障申请的初审、最低生活保障金发放管理等工作。居民委员会、村民委员会受街道办事处、乡镇人民政府委托,承办申请的接收、调查核实、民主评议和张榜公示、公布等日常管理、服务工作。”即,包括低保申请、调查核实、民主评议、动态管理、资金发放各个环节的工作都由居委会主抓。鉴于这种现实,本文将居委会的低保工作人员看成是城市低保行政中的“街头官僚”。却因各种原因不断地偏离该政策的目标和宗旨,政策执行实践在很大程度上背离了政策初衷。

1. 听证评议:“监督执行者”变为“监督申请者”

为强化社区居民对街头官僚行为的监督, C市规定凡申请低保的居民必须经过社区“听证评议”。“听证评议”的参加人员包括社区人大代表、政协委员、驻居干部、居民代表、社区低保干事等9—15人,社区居民可参与旁听。获得三分之二以上投票的低保申请人,可获得低保资格。

“听证评议”自实施以来便极受居委会欢迎。该程序可为居委会的执行工作带来便利:(1)减轻了收入调查核实的负担。在“听证评议”实施之前,入户调查和邻里访问是居委会调查核实的主要方式,但这种依靠街头官僚“眼睛”与“耳朵”的审核方法效果有限,很难发现申请者隐瞒信息的情况。“听证评议”实施以后,居委会将听证代表发展为低保的观察员和监督者,对低保申请者实行多方位监督,能够降低信息失真的状况。(2)降低居委会的决策压力。原先低保决策权掌握在居委会手中之时,每次审批过后,总有申请未能通过的居民不服气或有意见,甚至大闹居委会、打骂社区工作人员。当低保决策方式改为听证代表投票之后,低保的决策责任分散到若干居民头上,可减轻社区居委会的决策压力,有效避免居民因对结果不服而向居委会撒气的情况。

然而,“听证评议”并未有效发挥监督与决策的功能。一方面,在政策执行过程中,听证评议者的参与程度不高。在居委会的极力邀请下,一些活跃的辖区代表、楼栋长才不太情愿地成为低保听证会代表。他们对于参与低保听证会议的态度并不积极:“大家都是邻居,不想得罪人,不愿多说……多一事不如少一事。”(Y社区低保干事L)部分听证代表出席更多是“礼节性”的,并不提供任何关于低保户收入、财产的实质信息。听证评议的效果因此大打折扣。另一方面,N、Y、J三个社区人口数都超过万人,听证代表也不可能做到对所有申请对象都知根知底。听证代表只能依靠听证会上申请者的个人陈述和社区低保干事的调查介绍来做出判断,其投票决定也深受居委会工作人员准备的会议材料主导。居委会在一定程度上“借用”了听证代表来表达自己属意的审核意见,“听证评议”程序的监督决策功能因此被打折扣。

2. 人为限制低保规模

C市社区工作人员对低保制度的认同度也不高,这在一定程度上影响了低保工作人员的判断选择。认为“低保制度在养懒汉”、低保救助对象中“骗子居多”的工作人员不在少数。在家计调查、听证评议等环节,低保工作人员有意无意地利用自由裁量权影响低保政策的走向。具体表现为:(1)提高政策门槛。如,提前告知低保申请者必须参加义务劳动,必须每周到居委会“坐班”2天等,以使得低保申请者“知难而退”。(2)将大量的在法定就业年龄内且有劳动能力的人员排除在低保门槛之外。笔者调研的三个居委会主任都认为低保应有年龄限制,年轻人、有劳动能力的人应被排除在制度之外:

年轻人没病不能吃低保,我们社区真正的低保户估计就10—20%……女性40岁以下,男性50岁以下,除了劳改刑满释放人员,怎么都能找着工作。(J社区主任L)

我比较重视就业,来我这里问低保的,我都跟他们讲政策,你年轻人为啥不去工作,低保那点点钱能起到多大作用……我当主任后,就推行这么个做法,低保户下降了不少。(N社区主任Z)

3. 专项救助被挤占

截至目前,C市已建立较为完善的综合社会救助体系。受限于政策目标群体甄别难的问题,这些救助福利的资助对象被锁定为历经“入户调查”“三榜公示”多次层层筛查的低保金领取群体。综合社会救助体系含七大类二十多个具体项目,在住房、子女教育、医疗、就业等方面为救助者提供保障,福利待遇相当可观。

低保群体则千方百计地试图保住这些诱人的福利待遇。C市2008年以来推动的低保与就业的联动改革就遭遇低保群体的抵制,多项促进低保对象就业的激励措施收效甚微,福利依赖现象日趋严重。低保群体不但把获得低保资格看成是个人的“能耐”与“本事”,甚至对此有意宣扬。连一些在校小学生都将自家领取低保视为光荣和自豪。此外,他们的“骗保”“关系保”行为层出不穷,骗保手法也越来越极端。居委会的行政官僚对采取“离婚”等灰色手段来获得低保申请资格的行为也颇为无奈:

有一对夫妻,属于典型的“4050”就业困难人群,这几年都在享受低保。女方55岁可以领养老金,为了继续享受低保,老夫妻在女方55岁退休当月办理了离婚。另一对感情很好的年轻夫妻也用假离婚,来确保自家符合低保的申请条件。(根据N社区低保干事H讲述整理)

4. 惩处骗保条文成摆设

C市严格设定的低保政策并未获得有效执行,反而成为摆设。为警戒骗保行为,C市在其《城乡居民最低生活保障条例》进行了严格的规定,情节较轻的“由区县(自治县)民政部门给予批评教育或者警告,追回其冒领的最低生活保障金”,情节严重的“处冒领金额一倍以上三倍以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。同时,C市《城乡居民最低生活保障条例》也有意识地强化了基层政策执行者的权威,对阻挠政策执行的人员“由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。然而行政部门对低保政策执行中的违法行为惩处并不上心,各级民政部门均既未增加岗位编制和人员,也未划拨专门的执法经费,处于“不作为”状态。

深受骗保行为之害的低保工作人员,虽热切期望法律能够严格执行,但苦于执行者只有执行权而无处罚权的限制,只能在一定程度上放任违法行为。在N、Y、J三个社区,居委会在处理申请者虚报、瞒报收入,伪造收入证明和出具假收入证明时并不区分,对骗保行为主观恶意的情节严重程度、是否骗保造成的损失也不予考虑,统一将这些行为全部简述为“收入不实”,做“停发相关待遇”处理,并不追回已发放的低保金及其他补助。

5. 低保金成为维稳工具

在社会维稳的重压下,地方官员对于辖区内各类影响稳定的事件十分敏感,对涉访人群多的采取审慎安抚的策略。部分民众对政府的心态拿捏准确,并采取威胁、恶意讨价还价、上访等方式要挟政府官员来获得低保资格。下面三个案例便可见一斑:

有居民举报杨姓低保户在外打工、有收入,低保干事三次上门调查,他都不在家。社区认定其在外工作的情况属实后,决定取消其低保资格。杨姓低保户知道后,拿把菜刀到居委会,一下就把菜刀砍到门上,扬言谁敢停他低保,他就敢杀谁。(J社区主任L)

某居民的低保资格去年被停了,他就爬到楼顶说要跳楼,社区只好给他保留低保资格。真跳下来了,领导肯定会怪我们不注意工作方式。(J社区低保干事C)

某老太天天到街道民政科谈自家的困难,到信访办去谈社区低保分配不公平,“说某某人靠关系吃低保,某某社区工作人员坏得很”,搞得社区很被动,只好给她一个低保名额。(J社区主任L)

由于缺乏相应的惩处机制,恶意讨要低保的行动无需付出任何成本,因而变得更加有恃无恐。当恶性讨要方式屡占上风之后,还对社区其他居民形成了示范效应。低保的执行环境由此愈加恶化,低保执行工作愈加难做。

三、街头官僚的行动逻辑:象征性赋权、工具性维稳与政策执行困境

在C市的低保政策执行过程中,街头官僚采取变通行为,使得低保政策实践与既定的改革意图和低保政策目标大相径庭。本文将在接下来的部分回答:哪些因素影响了这些街头官僚采取变通行为、重塑政策的因素?这些影响因素通过何种机制来发生作用?

(一)街头官僚政策执行的制度环境:象征性赋权

中国街头官僚政策执行的制度环境包括横向和纵向两个维度,营造出“象征性赋权”的格局。一方面,在“压力型体制”下,政策任务层层下放至基层政府。上级政府本应做到“权随责走、费随事转”,然而中国的情况则是责任下移但却无相应的资源支持*周黎安:《转型中的地方政府:官员激励与治理》,上海:格致出版社,2008年。。街头官僚的手中基于政策项目的自由裁量权就变得“徒有其名”。另一方面,公共政策执行需要部门间的横向协同。若行政部门之间不能充分协作、及时交流信息和资源,政策执行亦难于顺利。囿于中国各级行政部门之间的条块分割和信息壁垒,城市低保政策的执行很难获得相关部门的协助*蔡立辉、龚鸣:《整体政府:分割模式的一场管理革命》,《学术研究》2010年第5期。。作为街头官僚的居委会只能依靠自己的力量去“想方设法”地完成政策执行任务。

当前,在C市政府职能部门的垂直隶属关系以及人、财、物的垂直流动的制度环境下,各个部门获取信息资源的权力空间受到很大限制。一般情况下,政府各职能部门会根据自身的业务要求投入一定的财力、物力以及人员编制,开发一套服务于自身职能的资源和信息数据库,这些信息作为本部门的重要资源不对外开放,不会与其他部门共享。严重的信息壁垒致使街道民政科建立低保“信息共享机制”的设想始终未能实现,进一步制约了街头官僚行使自由裁量权的能力。

为了推动政策执行,C市的街头官僚们必须找到支撑自由裁量权行使的新资源。因此,淡化“听证评议”程序的向上监督功能,加强其向下监督功能成为居委会的必然选择。在“听证评议”程序中,其本意在于监督决策者,以防止行政主体暗箱操作。实际执行中,“听证评议”却被用来监督申请者。居委会利用听证代表收集低保家庭的收入、就业和生活等信息,以缓解收入调查难问题。从这个意义上讲,这种政策变通的做法是街头官僚在“象征性赋权”的制度条件下的无奈选择:

事实上一些信息我们是可以掌握的,居民买了房、买了车,买了股票、债券,房管、车管部门都有登记……居民达到退休年龄领取养老金也可以在劳动部门查得到,如果我们能到房管、车管这些部门查到信息,那我们审核低保申请人就方便多了,关键是没人配合你。(N社区低保干事H)

扭曲的“街—居”关系也是这种象征性赋权的体现,并使得街头官僚在一定程度上放任了救助金被挤占的情形。在中国的政治实践中,居委会“行政化”倾向十分鲜明,在人事、资源与组织权威方面完全依赖于街道办事处,被看成是街道办事处的“腿”。街道常将自己手中的行政任务下放给居委会,由居委会去具体实施执行。在救助金政策执行过程中,街道把发放工作下沉到居委会,要求居委会详细把握各类贫困家庭的收入和需求状况,准确无误地将专项救助发放到真正需要的居民手中。按照“权随责走,费随事转”的原则,街道理应同时下放相应的权力与资源,然而街道并未如此行动。人手与经费本就十分紧张的居委会,只能采取最简单的方法——将专项救助转化为低保的附带福利,“打包”发放给低保对象。

(二)中央政府和地方官员的政治利益:工具性维稳

为了维护自身利益,中央政府和地方官员对低保政策采取了工具性的应用方式。地方政治领导人和行政部门都握有相当程度的自由裁量权,他们对政策的处置态度直接影响了政策条文的执行效力。在我国层级治理的体制下,各个层级的行政官员都有自己的考量:政策项目的潜在利益越大、越有利于稳固自己的职位,他们就更愿意于执行;反之则将执行权下放,或向部门外推诿。低保政策就是一个容易引发争议的“烫手山芋”。相关行政部门通常不愿意过多涉入低保政策的执行过程。在本案例中,C市低保政策赋予了区县民政局行政执法权力,下级政府理应设置专门的执法岗位和管理人员,并配套工作经费。但事与愿违,C市各区县、街道民政部门对该项工作并不重视。因为区、街两级民政部门的行政管理者都清楚,处罚那些生活境遇不佳的“骗保者”“恶意讨要低保者”很可能会惹上麻烦,弄不好还可能引发社会冲突,导致官帽不保。由居委会在执行一线做低保的执行工作,可以很好地避免矛盾上移。区、街行政部门若做实低保行政执法,本质上是将“烫手山芋”接了过来,这无疑是自惹麻烦。

同时,地方领导人和相关部门管理者也深知“维护社会稳定”在政府绩效考核中的重要性。中央政府把维稳作为重要的政绩考核指标来约束地方官员的行为,各级地方政府也纷纷建立了以维稳为工作目标的责任管理机制,“维稳”变成压倒一切的现实考量*于建嵘:《抗争性政治:中国政治社会学基本问题》,北京:人民出版社,2010年。。这在低保政策领域亦不例外,“用低保换取稳定”成为中央政府和地方领导者的共识。民众在洞察了政府“用低保换稳定”的政策执行逻辑后,自然会以扬言破坏社会和谐的方式来要挟执行者,并通过上访、缠闹的方式让地方领导人、行政部门进一步向街头官僚施压。这迫使执行者不得不在压力面前偏向维护稳定的执行方式,使得低保政策进一步偏离保障基本生存权的制度初衷。

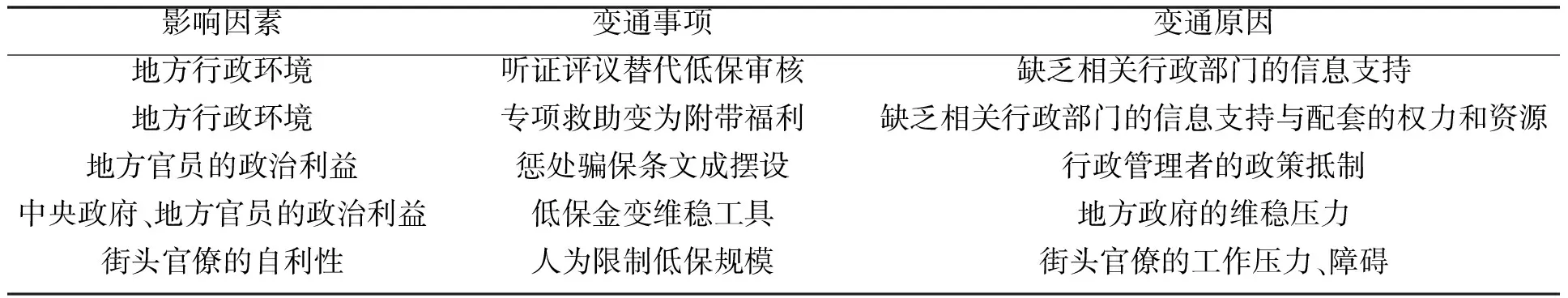

表1 C市低保执行中的政策变通及其影响因素

(三)街头官僚自利行为:消极的政策变通

为降低工作的不确定性、减轻工作压力,街头官僚会主动管理自己的工作环境。由于具有就业能力的C类家庭的收入变化大,C市在低保政策改革中要求居委会对其重点监控,每季度做一次收入复核。这无疑会加大工作量,因此居委会都很有“先见之明”地直接将C类人群排除在低保制度之外。此外,居委会干部的待遇以及工作环境也与“人为限制低保规模”相关。C市低保工作人员的工作任务繁重且工作环境较差。他们的工资普遍在1500块左右,无保险、无福利,有时人身安全还得不到保障,不少人有被辱骂、威胁甚至殴打的经历。而低保户除领取各种补助之外,过年过节有领导慰问,还有各种现金、实物发放,用低保工作人员的话来说:“我们干这么多事情,拿这么少的钱,低保户什么都不干拿的也不少,时不时还有领导看望,从来没人关心我们,我们的待遇还比不上吃低保的。”(N社区低保干事H)

强烈的对比造成了社区低保工作人员心理失衡,而愈来愈严重的离婚骗保、恶性讨要低保等事件则进一步降低了他们对低保救助者的接纳和容忍程度。因此在上级政府一再加大救助力度并要求做到“应保尽保”的大背景之下,社区低保工作人员反而愈加收紧了低保制度的入口,低保工作人员对政策的认同反倒与上级政府要求的差距越来越大。

四、结论与思考

我国社会政策在基层变通执行是多种力量共同作用的结果。本研究发现,至少存在四种影响街头官僚行动的因素:街头官僚政策执行的制度环境、中央政府和地方官员的政治利益以及街头官僚本身。其中,政策执行的制度环境、中央政府和地方官员的政治利益分别通过“象征性赋权”“工具性维稳”的机制作用于街头官僚行使自由裁量权的行为并产生关键性影响,是政策变通发生的主要原因;追求自身私利的考量对街头官僚行为的影响相对较小。

中央政府的政治目标能直接改变街头官僚的行为,这是我国街头官僚行动逻辑的重要特征。我国“党和国家相互嵌入”的独特政治生态,决定了街头官僚的行动首先要与国家的政治导向一致,中央政府的政治目标可以直接影响街头官僚的行为,改变公共资源的配置走向。西方则是在行政分权和增强政治回应性的背景下强调政治因素对街头官僚自由裁量的影响,州、市等地区性政治因素的作用更突出。众多实证研究表明,西方国家的政治因素对街头官僚行为的影响是间接的、微弱的。这一点与我国完全不同。

街头官僚政策执行的制度环境对街头官僚有间接但却十分重要的影响。我国行政部门的自我中心主义倾向以及行政层级之间不合理的财权和事权划分,使政策执行所需的配套资源供给严重不足,街头官僚很难按照决策者的意图来执行政策。这种制度环境为街头官僚运用自由裁量权并导致政策变通提供了“理由”。地方行政环境虽然不直接改变街头官僚对公共政策的认知,不直接干预街头官僚的政策执行行为,但却为街头官僚运用自由裁量权、变通公共政策提供了强大的动力。

作为街头官僚的直接上级,地方行政管理者对街头官僚的考量重点和使用自由裁量权的方式都会产生重要影响。我国逐级向下发包、官员向上负责的行政体制,决定了处于政策执行链条上的行政管理者都有政策的干预权、解释权,行政管理者对自身利益的考量常会使政策在中间层级就已经扭曲变样,而街头官僚必然是在上级行政管理者对政策诠释的意见基础上做出行动抉择。

我国的街头官僚虽然拥有一定的自由裁量权,在政策执行过程中具备政策再制定的能力,但影响他们使用自由裁量权的机制却有所不同。与西方经典理论中的街头官僚不同,他们并非完全基于规避风险或降低工作压力来运用自由裁量权。受制于制度环境和其他政策参与者力量的影响,中国街头官僚能获得的自由裁量的空间要比西方小得多,许多政策变通看似由他们做出,实质上却是在复杂政策环境中委曲求全、被动应对的结果。这与李普斯基塑造的“主动管理工作环境”“按照自己的偏好处理工作任务”的经典街头官僚的形象大相径庭。

西方的街头官僚理论对我国政策执行偏差问题的解释力有一定限度。要理解我国街头官僚的行动,需要着重考量政策环境因素。同时,今后的研究应该将政策执行视为一个权变与不稳定的过程,关注力量之间的角逐与博弈,据此理解政策执行过程中政策目标和规则为何以及如何被修改与再阐释。