卫星研制单位技术研究与管理创新的协同及演化

2014-08-13艾晨赵超姜军中国空间技术研究院

艾晨 赵超 姜军(中国空间技术研究院)

传统的创新观念认为,核心技术是企业的灵魂,卫星研制单位更应通过内部的原创型管理创新推动核心技术研究。随着知识创造、扩散和人才流动的加速以及技术复杂性问题的日益突出,企业需同时注重内部取向管理创新和外部取向管理创新,以推进技术研究。

“十二五”期间,空间技术领域中国家各部门对卫星的需求量是过去的3~4倍,更加注重卫星的技术性能提升,多个领域要实现重大突破和新的跨越,空间技术任务空前繁重。对于卫星研制企业来说,内部取向管理创新和外部取向管理创新齐头并进的管理模式无疑会浪费有限的研发资源,在以技术研究为导向的研发管理模式下,应思考如何利用有限的资金和精力,如何权衡管理创新的内、外部取向促进技术研究。在系统创新管理理论的基础上,美国组织行为学家Daft首先提出双核心模型,认为企业创新主要分为技术研究和管理创新,只有两种创新互相协同才能使创新绩效最佳。对于卫星研制单位来说,不同技术的研究难度和开发情况有所不同,导致技术研究与管理创新在互相促进发展中的关系存在异质性,有必要进行更深层次的探讨。

1 技术研究与管理创新

两者的分类

美国学者Perrow等人根据技术的可变化程度,或者技术研究的增量差别,将技术分为低增量技术和高增量技术。据此,技术研究可分为低增量技术研究和高增量技术研究。低增量技术研究具有知识积累效应大、以长期的研发生产实践为基础、以渐进式创新为主的特征;高增量技术研究具有知识积累效应小、以突变型和探索型创新为主的特征。

根据管理创新的侧重方向,管理创新可分为内部取向和外部取向的管理创新。内部取向管理创新是指以卫星研制单位内部变革为主的管理创新,具有鲜明的内部特点,较少涉及到企业的外部因素;外部取向管理创新是指为了推动卫星研制单位的发展而实行的加强外部关系管理的创新,相对于内部取向,外部取向管理创新更多的涉及到企业外部因素。

两者的协同关系与演化

由于缺乏相应的技术积累,企业要么以内部渠道自主研发,通过高额的研发投入支撑高增量技术研究,要么通过外部渠道联合研发。当企业开展高增量技术研究时,应针对联合研发的具体情况,侧重于外部取向的管理创新,从产学研合作联盟、外部技术信息渠道、外部联合研究机构、人才流动机制、市场服务等方面开展管理创新,提高技术研究效率。

对于低增量技术研究,企业已经积累了充足的技术基础,完全有能力依靠内部独立研发完成技术的渐进式创新。当企业开展低增量技术研究时,应针对内部自主研发的具体情况,侧重于内部取向的管理创新,从研发管理方法、计划流程、体制与机制、考核评价与奖励激励创新等方面开展管理创新,提高技术研究效率。

技术研究与管理创新之间不仅在静态上存在协同关系,同时两者之间也存在着动态的演化关系。卫星研制单位为获取竞争优势、完成型号任务不断进行技术研究,渐进式创新的低增量技术研究是企业技术能力提升、产品升级换代的长久动力,企业围绕自主研发不断实施内部取向的管理创新举措。随着外部技术和市场的发展,卫星研制单位也势必会进行一些缺乏技术积累的高增量技术研究,外部取向管理创新的举措使企业获取了相应的技术,同时内部取向管理创新的推行使企业能够将这些技术进行消化吸收,实现技术的内化与整合,当达到一定程度时,高增量技术研究即转化为低增量技术研究。在卫星研制单位技术能力提升的过程中,高增量技术不断向低增量技术转化,技术研究的需求同样推动了管理创新的不断开展,高增量技术研究推动了外部取向管理创新的实施,低增量技术研究推动了内部取向管理创新的实施,使企业管理能力表现出随着技术能力提升的开展而逐渐拓展和深化的态势。

2 基于中国空间技术研究院卫星制造厂的案例研究

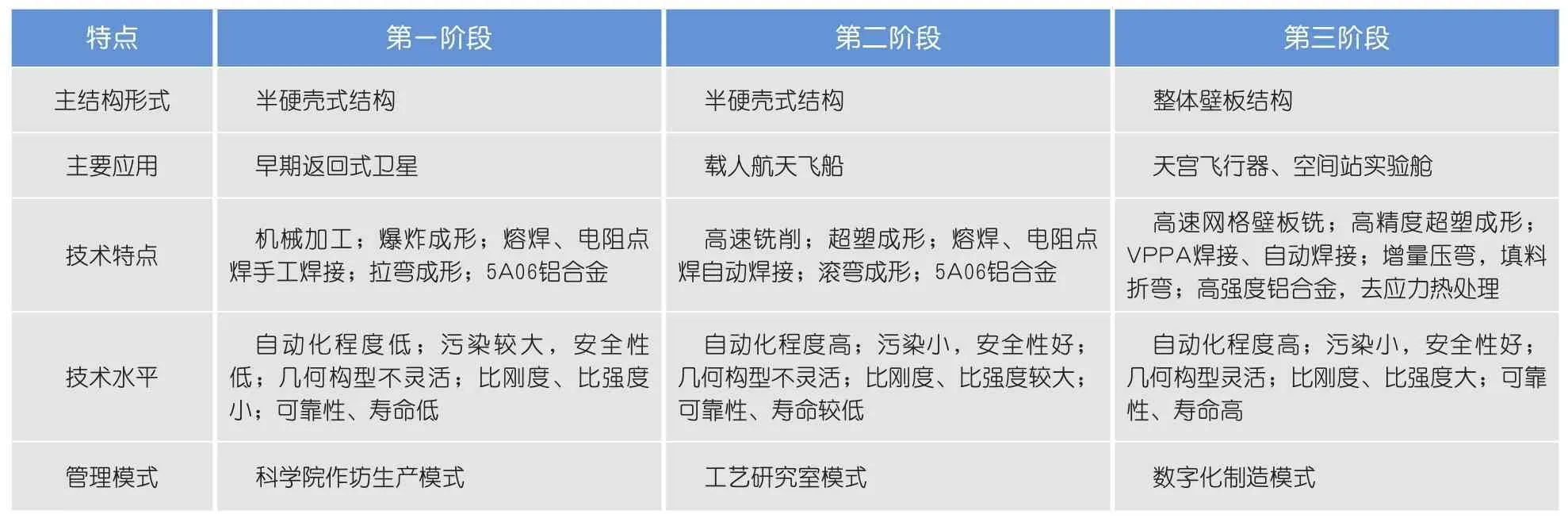

中国空间技术研究院卫星制造厂主要承担各类空间飞行器结构的研制生产任务,先后成功地完成了50多颗卫星和多艘飞船的结构研制、总装测试等任务。航天器金属密封主结构从1970年至今,历经了三个阶段的演进,充分体现了高增量技术向低增量技术转化的过程、技术研究与管理创新的适配关系,因此选取中国空间技术研究院卫星制造厂的航天器金属密封主结构技术创新案例作为研究样本。

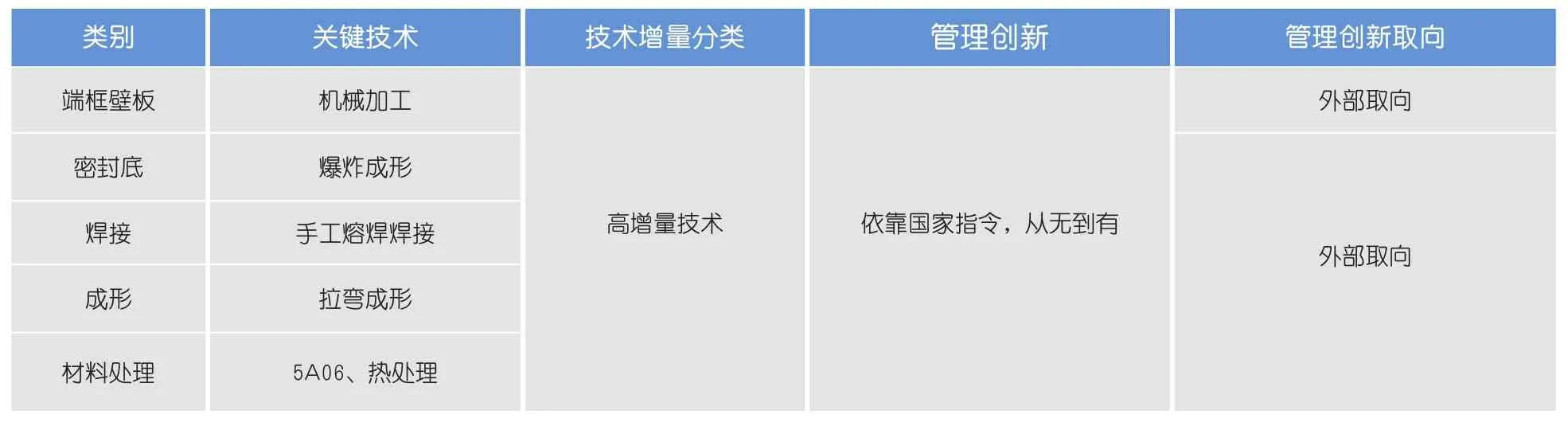

第一阶段,上世纪70年代至90年代初期,中国卫星行业刚刚起步,主要技术人员来自于中国科学院和其他军民制造企业,空间技术研究院卫星制造厂在工业基础薄弱、基础设施不齐全的情况下,主要依靠小作坊式的边设计、边试制、边生产模式,实现了中国卫星制造业的从无到有。在这一阶段,航天器金属密封主结构的关键技术依靠国家指令形式,主要通过外部国有企业的合并组建,引进了机械加工、爆炸成形、手工熔焊、拉弯成形等工艺方法。

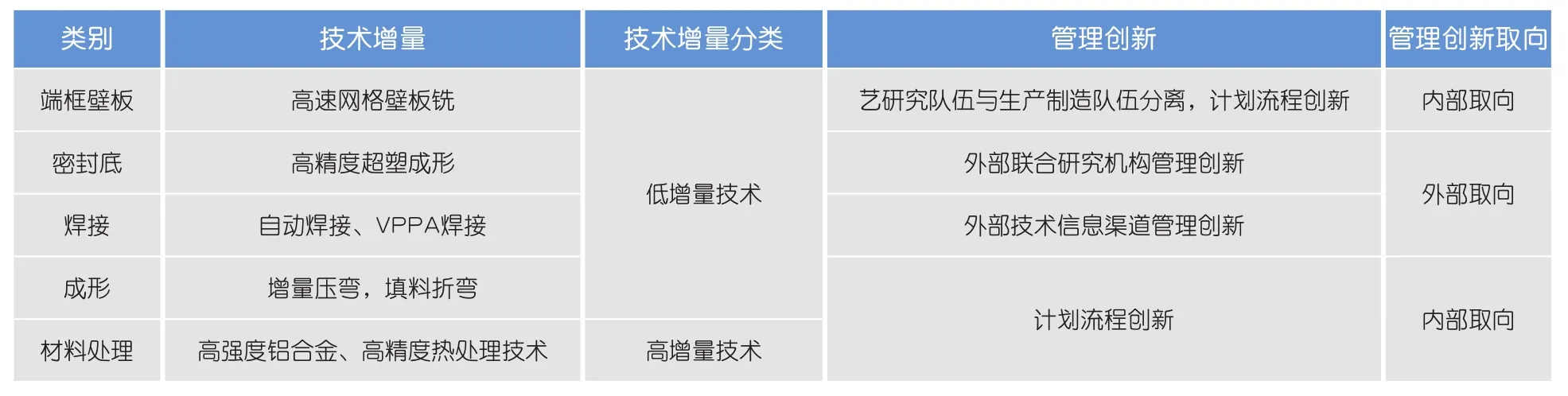

第二阶段,上世纪90年代初期至2006年初,中国卫星行业处于蓬勃发展时期,尤其是载人航天工程的研制,极大的促进了航天器金属密封主结构的技术研究。在管理创新方面,卫星制造厂将工艺研究队伍与生产制造队伍分离,开展计划流程创新,加强了工艺研究的人力资源队伍;借助技术改造契机与625所等单位开展联合研究,供助国际合作,加强与乌克兰巴顿焊接研究所联系,强化外部技术信息渠道管理。

中国空间技术研究院卫星制造厂航天器金属密封主结构研制阶段

第一阶段主结构技术创新模式

第二阶段主结构技术创新模式

第三阶段主结构技术创新模式

在技术研究方面,端框壁板加工受机床制造业的带动,由原来的机械铣削升级为高速铣削,有效提高了加工质量;密封底的加工淘汰了早期的爆炸成形,通过于北京航空制造工程研究所的合作,掌握了超塑成形技术,有效降低了安全隐患,提高了可靠性;通过与乌克兰巴顿焊接研究所的合作,掌握了自动化焊接技术,提高了生产效率;通过自身技术研发和设备改造,掌握了滚弯成形,提高了蒙皮成形质量;通过企业技术改造和研究,提高了热处理水平。

第三阶段,2006年至今,中国卫星行业处于跨越式发展时期,任务量剧增。在管理创新方面,卫星制造厂开展数字化三维制造模式建设,开展流程再造,考核评价与奖励激励创新;与东北轻合金研究所建立战略合作联盟,开展先进材料的焊接特性研究。

在技术研究方面,端框壁板加工在原有高速铣削的基础上自主研发了高速网格壁板铣,结合三维模型下厂、数字化制造模式建设等工作,实现了网格壁板的加工;通过引入先进的热成形加工设备,研发高精度超塑成形技术,有效提高了成形精度;改造乌克兰巴顿焊接研究所焊接工装,实现了熔焊、VPPA焊接的共用模式。

3 结论

本研究在对技术研究和管理创新进行分类的基础上,结合中国空间技术研究院卫星制造厂技术创新的案例研究,探讨了卫星研制单位技术创新与管理创新的协同关系及演化机制。研究结果表明,技术研究和管理创新是企业发展的“两条腿”,仅重视技术研究远远不够,必须同时重视管理创新,对企业技术创新系统进行合理的资源配置。

从研究分析的结果可以看出,当企业开展高增量技术研究时,应针对联合研发的具体情况,侧重于外部取向的管理创新,从产学研合作联盟、外部技术信息渠道、外部联合研究机构、人才流动机制、市场服务等方面开展管理创新,提高技术研究效率。当企业开展低增量技术研究时,应针对内部自主研发的具体情况,侧重于内部取向的管理创新,从研发管理方法、计划流程、体制与机制、考核评价与奖励激励创新等方面开展管理创新,提高技术研究效率。