用苦难铸成文字

——冯积岐评传(四)

2014-08-07郑金侠

郑金侠

用苦难铸成文字——冯积岐评传(四)

郑金侠

第四章 “文学家”

1

冯积岐没有一个会讲故事的祖父或祖母,没有一个会讲故事的父亲和母亲,他没有有些作家那么幸运地成长在一个故事氛围很浓的家庭。相反,冯积岐出生在一个缺少故事氛围、一个被生存长期困扰的家庭。这个家庭仿佛只有“一百年的孤寂”,家庭的院落里终年积压着沉重的阴影,沉闷的气氛,就连每个人的脚步中都带着很压抑的声响。

童年的冯积岐只听祖母讲过一件事。祖母说,那一年,回回乱世(指清咸丰年间回族人的叛乱),县城北边的几个堡子被回回破了,杀了好多人,鲜血把街道都染红了。回回到了陵头堡子城下,攻了三天三夜没攻下,他们的眼睛都熬红了。堡子里的财主们把金银财宝装在棺材里用绳子从城堡上吊下去,以为那些回回得了财物就会撤走了,可是,回回还是不撤。陵头堡子里的人忐忑不安地度过了一个不眠之夜。第二天早上,堡子里的人没有听见呐喊声叫骂声,没有听见刀戈碰击声,城外悄然无声,一片寂静。最后,人们发现南门桥上,回回的尸体横陈,血水把涝池染成了红色。这是怎么回事?!堡子里有几个人说,他们的娃娃半夜里起来撒尿,看见城墙上有一红脸大汉骑着赤兔马,手提偃月刀,在城墙上一阵挥刀砍杀。陵头堡子的人便认定,是关羽关公爷显灵了,赶走了回回。关帝庙就在南门外,城堡里的庄稼人信奉关公,每年农历9月1

3日是关帝庙会。童年的冯积岐第一次看秦腔戏就是在关帝庙里;第一次见到叫化子也是在庙会上,那些缺一条腿的,少一条胳膊的,衣衫不整蓬头垢面的叫化子从庙门口一直排到门外,长长地坐了两行,或用乞求的目光或用长腔短调向赶会上香的人伸手乞讨。世上怎么会有这么多的叫化子?五六岁的冯积岐哪里能想到,十几年后,他自己也成了叫化子去要饭吃。童年的印象,仿佛是他以后生活的某种暗示。冯积岐的童年虽然单调得如同长年四季穿在身上的黑色的粗布衣服,但是,偶有的乐趣也蕴藏在这单调的生活中。

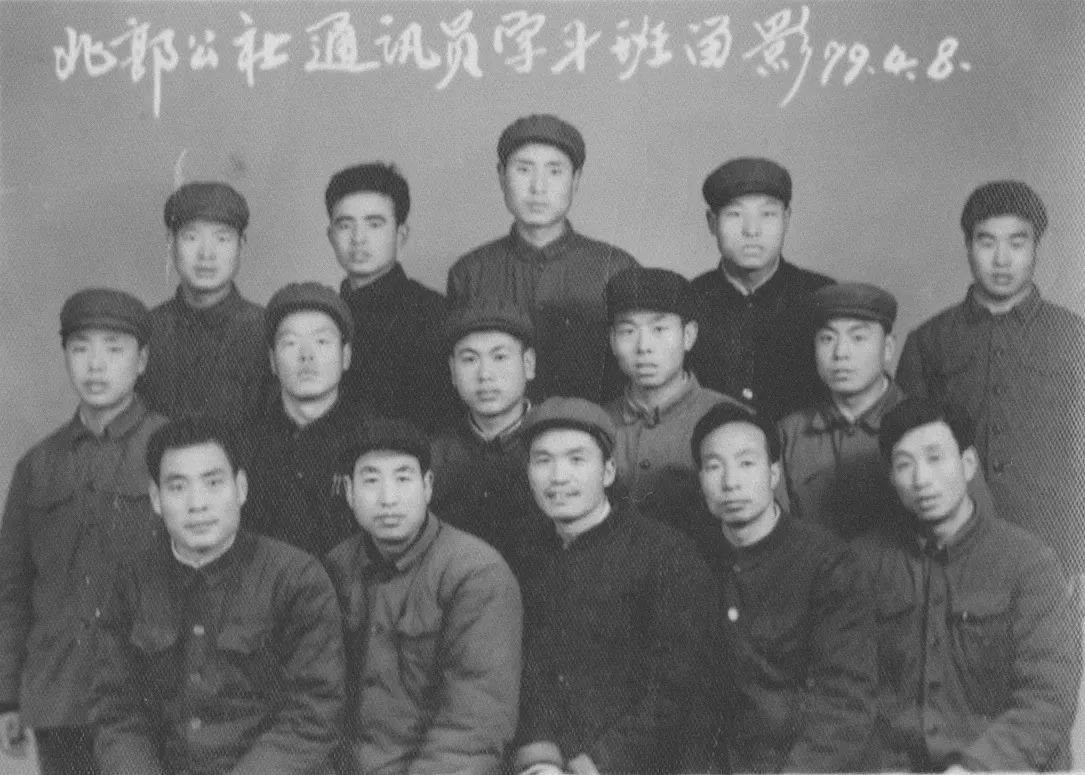

冯积岐(前排右一,26岁)摄于岐山县城

每逢下雨天,当大人们呼呼大睡的时候,孩子们却在雨地里寻找乐趣。冯积岐和堡子里的几个儿子娃娃们淋着雨蹴在街道上用泥巴把从各家各户的水眼(从家庭院落里通向街道上的水道)里流出来的雨水聚拢起来,聚成一个小“水库”,然后,扒开“水坝”,跟着一渠大水走到南门外,眼看着那一渠水流进镶在南门桥上的豆沙色的石槽里,赤脚站在石槽中间,感受水的冲击力,听流水从石槽冲下去的响声,目睹着混浊的水淌进涝池里——这曾是冯积岐童年中最“幸福”的时光。等回到家里时,一身粗布衣服淋得透湿,他自己并不感到冰凉。

玩蛇是单调生活中的另类乐趣。几个小伙伴从草丛中抓回一条蛇,在土地上挖个坑,将蛇头塞进去再用土埋住,露在外面的蛇身便不住地甩动,直到最后,蛇身不动了。等到冯积岐和小伙伴们再从坑里提出蛇头的时候,蛇已经整个死掉了。弱小的他们对于更为弱小动物的伤害带给他们成功者的愉悦。

到了夏天,涝池成了最理想的去处。晌午饭吃罢,冯积岐和他的伙伴们一路奔向通往涝池的土坡,站在土崖下,一个个脱得一丝不挂,扑进涝池里去耍水——用小小的手掌把水撩起来,一个朝一个身上泼。或者,一个按住一个的脑袋向水中压。脏水喝了半肚子也毫不在乎,竟然也不生病。

有一天午后,他们正在涝池里耍水,村子里的一个中年人衣服也不脱,踉踉跄跄走到涝池岸边,褪掉一双鞋径直向涝池里走去。冯积岐和他的伙伴们以为那人也是来耍水的,都没在意,看到那人不是在游泳,眼看着,水没了双腿,没了肚腹,快到了脖子跟了,他还向前走。直到水面上只有他的头发在飘动,孩子们这下才猛然醒悟过来,大叫着:淹死人了!救命啊!冯积岐奋力冲出涝池,没命地向涝池岸边的土坡上面跑,他喊来了村子里会水的叔叔最终将那人从涝池里拖上了岸。那人将肚子里的水吐出来,在涝池岸边躺了好大一会儿,然后没事似地离开了。几十年后,冯积岐想起那一幕,他才意识到,那人不是去耍水的,他肯定想走进涝池里去把自己淹死。他为什么要选择自杀呢?后来,当冯积岐自杀过一回之后才理解了自杀者的心态:当一个人到了要自杀的时候就好像在一种醉酒的状态,以为自杀是最好的出路。幸亏,冯积岐在那一刻敏锐地觉知了那人的状况,及时喊来了大人救起了那个人。

就在这个涝池岸边,冯积岐在童年时目睹过一个死去的人。那个死者是村里人从涝池里打捞上来的。那人不是陵头村人。他穿一身黑衣服,留一小撮稀疏的胡子,有50岁上下,他就躺在冯积岐他们耍水时脱衣服的地方。三天以后,县公安局派人将尸体拉走了。谁也不知道,他是自杀还是被人推进涝池里的。面对那具尸体,冯积岐并没有十分地害怕。在他的印象里,死者双颊凹下去,嘴唇半张,脸色如土,一群苍蝇不知疲倦地在尸体周围乱飞——原来,人死后,竟然是这样的难看,没有一点儿体面可言。

回到家中,冯积岐给祖母讲述了他见到死人的事。祖母说,她在涝池北边的城壕里也见过一个死人。那一年,祖母才23岁。祖母说,死了的是“冯老爷”的女儿,那女孩子大概还不到20岁,她是饿死的,长长地趴在城壕里,一双小脚没有穿袜子,死白死白的脚后跟就那样朝天刺着,还有一群绿头苍蝇在尸体周围嗡嗡着乱作一团。后来,冯积岐得知,这个“冯老爷”属于冯家家族里的另一房系,他中了举,陵头村人叫他“老爷”。光绪26年,关中大旱,几料子庄稼没有收成,饥殍遍地。县衙叫他负责赈灾。他的任务是组织庄稼人从陕南向岐山县用骡马驮粮食,救济灾民。当马夫可以吃饱肚子不说,还能得到不菲的酬金。谁去干这一差事就要给“冯老爷”送礼,一斗麦子五升小米或者一把铜钱都行。一年下来,也不知道这位冯老爷受了多少贿赂,他的同僚把他告到了出逃到西安的慈禧太后那里,慈禧赐他死。祖母说,“冯老爷”接到圣旨,顿时眼泪满面。后来他给女人很快安顿了后事,从衣服上摘了一颗金纽扣,吞食而死。他有一儿一女。他的儿子在军阀混战中死于枪林弹雨,女儿在民国十八年的饥荒中饿死了,饿死后,好几天没人收尸。“冯老爷”那一房就此绝后了,留下了一座四合院子成为了当年贪污的见证。这件事,被冯积岐多年后写进了他的小说。冯积岐坦言:作为冯氏一族,虽为长辈,但“冯老爷”的德行不好,落了个没有好下场的结果。

那时候的冯积岐并没有“看客”心理。在枯燥无味的童年,观看一具尸体只是满足了孩子的好奇心,就像孩子们走在街道上要踢几脚猪打几拳头牛一样。童年的恶作剧是纯真的,没有什么可玩的,也没有什么去处,冯积岐他们走进了田地,他和几个小伙伴把生产队里刚成熟的几十个南瓜打烂在了地里,被生产队长狠狠地扇了个耳光。不论是这些他曾经经历过的往事还是听说过的故事,都在冯积岐的心中留下了深深的印痕,特别是童年的那些不足挂齿的小事后来都发酵了——在冯积岐的心中,这一切,成为他小说的素材。而他所经历的那些事大多带有苦涩的味道,这就决定了他的小说面貌和风格。可以说,你将来会写什么,怎么写,成为什么样的作家是和童年的经历、感悟分不开的。冯积岐和大多数有成就的作家的人生历程和心理感受无可辩驳地证明了这一点。

从童年起,冯积岐从祖父祖母那里接受的是传统的教育,耳濡目染的是父辈们良好的德行,他的血管中流淌着大户人家子弟应有的操守,那颗善心、爱心是与生俱来的,也是家庭环境影响使然。当然,作为普通孩童的顽劣本性在他的身上也有充分的体现。按照木心老先生的说法,考察一个作家是否优秀只有三个方面:才华、头脑、善良。无疑,冯积岐是善良的,也是睿智的。

2

童年和少年的又一个乐趣,就是读书。还不到十岁,冯积岐就读家里的一些杂七杂八的书,这些书籍不知道是父亲从哪里弄来的。直到现在,冯积岐还有躺在被窝里看书的习惯,那是他从小就养成的。尤其是在冬天的夜晚,乡村里静谧得几乎能听见黑夜的眼睛在眨动,那时候,一家人都睡了,唯独冯积岐和祖母睡的房间里的煤油灯还亮着。冯积岐躺在祖母热烘烘的被窝里,手捧着书本,牛吃草似地一句一句地读。祖母一觉睡醒,冯积岐在读书;祖母又睡了一觉醒来,冯积岐还在读书,她便催促着:岐娃,睡吧。明早还要去学校哩。冯积岐嘴里答应了,但他不肯放下书本,直到那个用小墨水瓶做成的煤油灯油干灯枯,他才不得不放下书去睡觉。

只睡了一会儿,他就爬起来去学校了。那时候,家里没有闹钟,早晨几点去学校全凭感觉。他以为天快亮了,爬起来,穿上衣服,出了门一看,原来是下雪了,房间里被雪地照得光亮如昼。也不知是什么时间,他便戴了顶发黑的草帽,脚下踏着咔咔作响的积雪,一个人去了三里以外的北杨村小学。到了学校,推开教室门,教室里像冰窖一般寒冷。冰冷的空气如绳子一样紧绷着,他小小的身体被无边的冷寂簇拥着。没有灯,他便坐在教室里一遍又一遍地背诵前几天学过的课文,不知背了多少遍,背了多长时间,同学们才陆续到校了。因为把握不准时间,凌晨三四点去学校,那是常有的事。

愉快地读书。艰难的日子。

在冯积岐的记忆里,他一年四季是那身洗得泛白的粗布衣服,连脚上的鞋也是母亲用自己织的粗布纳的鞋面。一直到了17岁,冯积岐才第一次穿上了集市买回来的棉布缝的衣服,读到了初中,依旧是大裆裤子,粗布褂子。到了冬天,不穿衬衣衬裤,连裤头也没有,光身子上穿棉袄——脱了棉袄棉裤就是一身精光。睡觉时,被窝里冰冷如铁,就把棉裤褪到膝盖下,钻到薄薄的被子里,让一双冻得裂了数道口子的惨痛的脚在自己的棉裤里吸纳一点点热气。

让冯积岐多年以后回想起来都觉得尴尬的是读小学四年级的时候。那一年,学校组织孩子们去山里挖荒地。他扛着一把老镢头和同学们一同上了坡。休息时,同学们都就地而坐。他已经坐下了一会儿,才发觉粗布裤子开了裆,他的私处完全裸露在坐在他对面的女同学面前,当他意识到时,脸一下子红到了脖子根,尴尬不堪。他赶紧站起来,夹紧了双腿站在了太阳地里。到了下坡回家的时候,他夹着双腿不敢迈开大步,只好走在最后边。那时候,即就是粗布裤子也是洗了又洗,补了又补的棉布,实在已经很不结实,很不耐穿了。

读小学时,冯积岐就是一个学习成绩很优秀的孩子。读到五年级,他是北杨村小学少年先锋队的大队长,胳膊上佩戴着三条红杠子,同学们都很羡慕他。他说在自己很小的时候父亲就教育他们:攒钱不如攒本事。你爷爷一辈子攒钱,到头来,落了个穷光蛋,儿孙们还跟着受累。本事学到手,才是最实在的。父亲的这句话,让冯积岐一生受用。

冯积岐不需要祖父祖母父亲母亲给他讲故事。他的故事就是自己经历过的一件件鲜活的事情。

冯积岐的“故事”是他随身携带着的,他的人生经历和体验就是他的“故事”。所以,他说,他有写不完的故事,读不完的书。

冯积岐读的第一部小说叫《空印盒》,记不清作者是谁了,只记得小说讲的是这样一个故事:一个县官丢了大印,只剩下了一个空空的印盒,为了寻找这枚大印费尽周折。故事充满悬念,跌宕起伏。家里的书都是父亲读过的,其中有毛泽东批注的关于农业合作化的书、毛泽东著作单行本及一些物理学和科普知识方面的书、还有医学书籍、小说《新儿女英雄传》《铁道游击队》《红日》等等。对于上世纪60年代出版的那些红色经典,诸如《苦菜花》《迎春花》《红岩》《红旗谱》《播火记》《烈火金刚》《战斗中的青春》《苦斗》《三家巷》等等,他都读过。对于他来说,读书就像吃饭一样,是一种生活需要。到了初中,他对读书愈加狂热,在一次物理课堂上,他把课本向跟前一拉,桌面上是课本,小说放在抽屉里,他偷偷地读起了张恨水的《魍魉世界》,读得入神,没感觉到老师早已发现了他,不声不响地站在了他的身后。老师没收了他的小说,交到了教导处。第二天,校长在全校师生大会上点名批评他,说他读的是反动书籍,是大毒草。所幸的是老师只是严厉地批评了他,学校里没有批判他,也没有开除他。

1981年,全队妇女摄于岐山县陵头村白皮松下,前排右四为冯积岐妻子董喜秀

早在读小学的时候,也不知什么原因,同学给他起了一个绰号叫“文学家”。他知道自己生活在地主的阴影下没有什么前途可言,更别说梦想做个文学家了。也许同学们只是出于他爱看书的缘故,才给他起了这个绰号,“文学家”一直从小学叫到了初中。在初中,他的作文在语文老师的眼里是最差的一个,因为他会自觉不自觉地将书中看到的词汇用进作文中,老师常常要翻翻字典才能知道那些词汇的意思。在冯积岐的一篇作文中,他这样描述村里的一位老汉:生气的时候,老汉的胡子就像刺猬毛一样硬。在课堂上,语文老师问他,你见过刺猬吗?他说,没见过。老师说,刺猬毛像钢针一样硬,老汉的胡子怎么会像钢针一样硬呢?你是不是做梦梦见的?冯积岐说,是他自己想出来的。老师说,不要再胡思乱想了。他与老师的对话引起全班同学哄堂大笑。以后,他写作文再也不敢使用在小说里学到的词汇了。可是,他还是不按老师要求的章法去写,他总是想怎么写就怎么写。他的“出格”和“反叛”似乎根深蒂固了。因此,在老师的眼里,他是最不会写作文的一个学生。当同学们再叫他“文学家”的时候,他感觉那是骂他,讽刺他,侮辱他,就像“地主”这个称呼一样。也许,同学们早就预料到他将来会成为一个作家吧。他的老师大概做梦也不会梦见他的学生有朝一日成为“文学家”。他没有做过作家的梦,也不敢做那样奢侈的梦。现在想来,似乎冥冥之中有种注定:他一生要和笔杆子打交道,他的人生就是写作。

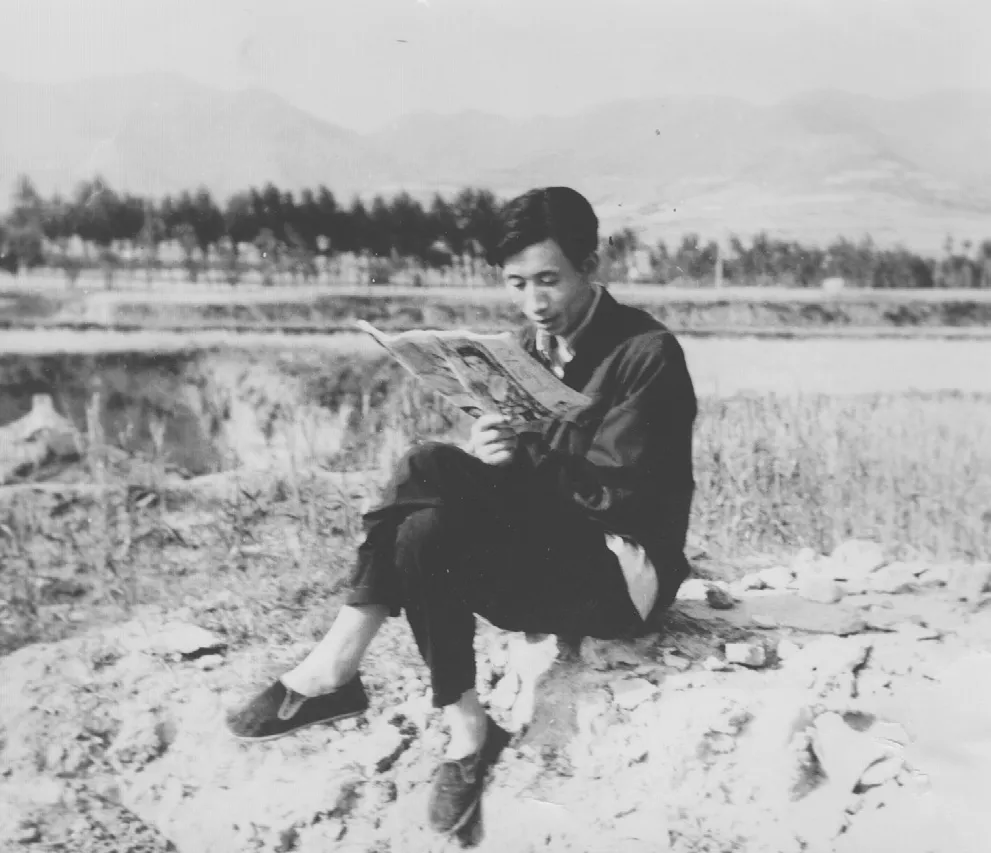

1981年,冯积岐(28岁)摄于岐山县陵头村麦地

尽管日子极其艰难却没有动摇冯积岐读书的强烈欲望。他自己一分二分地攒钱买书。每当得到一本好书的时候,他兴奋得像得了宝贝似的,好像书本如同稀缺的食物能填饱他饥饿的肠胃一般。

初中读了三年书,他没有花钱买过学生灶上一分钱的菜肴——尽管,一份开水煮菜只有一二分钱,他也花不起那些钱。早晨,是开水泡高粱面粑粑。冬天里,粑粑冻得硬得像砖头,馍馍泡进开水里,碗里的开水也成为凉的了。夏天和春天,放置一个星期的粑粑馍上长了一层长长的白毛,他用毛巾擦一擦泡进开水里吃。中午饭,是没有菜的包谷糁子。母亲偶尔给他三五分钱,他就攒起来,去县城里买一本书。那时候,一本小说也就三五毛钱。“文革”开始前,他已积累了几本书,他一遍遍地读这些书。他用文字用书本喂养着自己饥饿的灵魂。

“文革”结束后,他为了得到一本《沈从文短篇小说选》,从老家岐山县陵头村去凤翔县城的新华书店购买,来回步行70里路。买到了一本好书,他如同饱餐了一顿岐山臊子面般舒畅。

人到中年以后,冯积岐多次在他的小说、散文中写道:苦难是人生成长的营养剂。对此,他深有体验。他所说的苦难,包括心灵上的创伤和生活的艰难。尤其是精神上的重负摧毁着年少的冯积岐稚嫩的心智——在那个年代,他被列入了“另类”,而且有些人根本不把他当作人看,即使要求得简单地苟活,也是不容易的。在冯积岐的老家——陵头村,那个仅仅只有一千一百口人的生产大队,在“文革”中就有四个地主的儿女因为不能容忍被凌辱,失去尊严和人格而选择了自杀,年龄最小的地主“狗崽子”只有15岁就结束了自己年轻的生命。冯积岐选择的是无奈地隐忍,一忍再忍,忍无可忍也要忍,将人格气节放在心里面,最终顽强地活了下来。在绝望中,他心中暗藏着一丝希冀。

(待续)

责任编辑/胡仰曦