皓首穷经,玉汝于成

——记“绍武、会林学术思想研讨会”

2014-08-07王斐

王 斐

皓首穷经,玉汝于成——记“绍武、会林学术思想研讨会”

王 斐

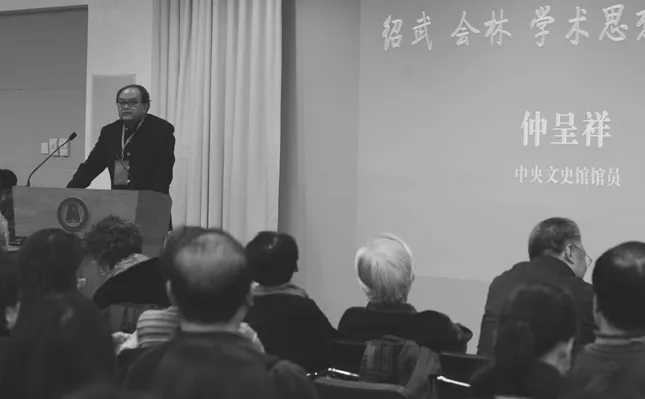

2014年2月22日,“绍武、会林学术思想研讨会”在北京师范大学隆重召开,部分在京学者参加了此次研讨会,正如仲呈祥先生总结的24个字:“以道引人,以德育人,授业解惑,慈悲为怀,会林绍武,今世师表。”它表现出绍武、黄会林两位老师一以贯之、数十年如一日地坚持民族精神的大道,坚守中华民族精神家园的大品格。

筚路蓝缕的开创者

中央戏剧学院教授谭霈生先生有这样一个观点:“我对高等教育有一个看法,高等教育最重要就是学科建设,离开学科建设谈不上真正的高等教育。因为高等教育热衷于学科建设的人太少了,兴趣都在别的方面,甚至我们政策都是如此。”黄会林教授在这方面就做了很多贡献, 在北师大任教期间,他建立了国内首个艺术学一级学科博士点,并且创办了北国剧社和北京大学生电影节,这些如今已经成为北京的文化名片。在上个世纪50年代的中国高校院系大调整中,北师大原有的艺术学科被全部划走,直到80年代初,恢复艺术学科,成立了艺术教育系,1992年改建为北京师范大学艺术系,自此,艺术学科开始进入到一个发展的新纪元。此时已经58岁的黄会林担任艺术系主任。在教学设施极其简陋的艰苦条件下,她带领大家开始了新的征程。

在北师大设立影视学专业,黄会林有着系统的思考和规划。首先就是创建影视新学科。1993年,北师大艺术系被批准设立了全国综合大学第一个“影视艺术与技术”硕士学位授权点。经过筹备,教师、教材、教学大纲、教学计划等事项准备就绪,1994年,首届影视教育专业本科生入校。1995年,经国务院学位委员会批准,建立全国高校第一个影视学博士学位授权点、并有了影视学科全部覆盖的两个硕士学位点,这难能可贵的成绩,被学界称誉为“三年三大步”,这在外界看来不可思议的事情,令同行、同道瞩目。通过数年努力建设,北师大的影视学科得到同行充分肯定,被认为具有“旗帜”性质。对于这些成绩,中国电影评论学会副会长王人殷有自己的评价,她认为,黄教授在学科建设方面富有时代精神,并且有很先进的开创性和引领意义,在这方面开创性和时代紧密结合。特别是在她倡导下建立中国高校第一个电影博士点,这是首创,非常不一般,是基于对中国电影理论现状思考成立的。她通过博士点进行电影理论方面建设,改变中国电影一味使用西方理论一统局面,特别明确核心的学术目标——中国影视理论民族化审美研究。这是她在学术上一个很大的贡献,她的著作《放眼影视戏剧艺术民族化》价值就在于立足世界影视,来论述民族传统文化的资源和中国影视创作的关系,而在这里她有一个非常明确的目标,就是要建立中国电影理论学派。

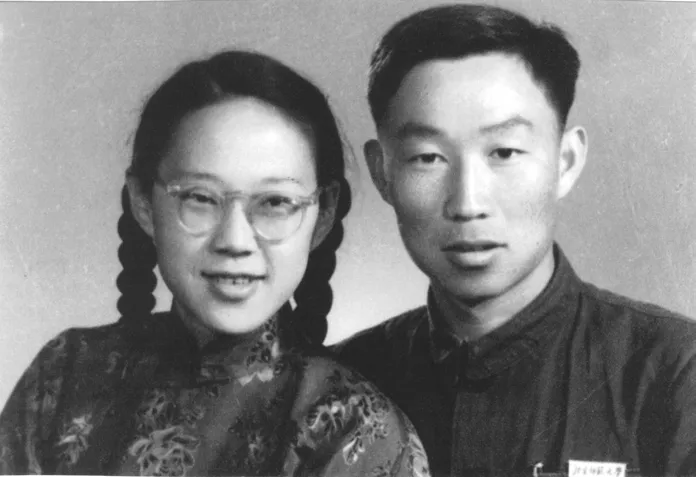

1 1956年结婚照

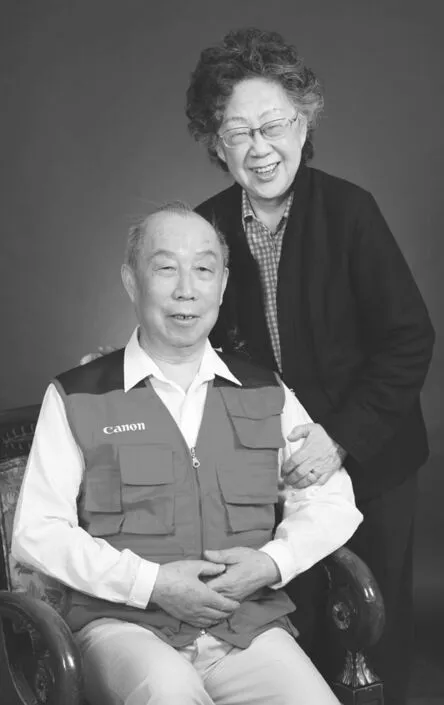

2 90年代在残破的圆明园中

3 伉俪情深

1993年年初,黄会林带领的教师团队有了要办一个属于大学生自己的电影节的创意。在一穷二白的情况下,打出大学生电影节的旗帜,招揽一批又一批的青年才俊,凝聚五湖四海的青春学子,共同交织成北京春日里一道亮丽的风景线。与其他电影节不同的是,北京大学生电影节所有奖项均由大学生和年轻老师组成的评委会评定,其中四分之三是来自全国各地的大学生评委,老师评委仅占四分之一。如今,大学生电影节已经举办了20届,以“青春激情、学术品位、文化意识”为宗旨,以“大学生办、大学生看、大学生评”为特色,受到电影创作者和大学生观众的普遍欢迎,已经成为电影界富有影响力的学术品牌。经过长期的不懈努力,北京大学生电影节担当起“为国产电影培育青年观众”神圣而艰巨的使命,被誉为“首都文化风景线上的亮丽一笔”,成为“首都青年引以为荣的文化资产”。

知行合一的教育者

在黄会林、绍武的教育思想中,融入了社会责任感、艺术责任心和文化自觉精神,强调的是“教学、科研、实践”三者融合。谭霈生先生就指出,在两位教授的文章中能感受到学者的艺术责任感,他说:“我们的教授、学者,如果是搞艺术的有艺术责任感,这是很难得的,别的责任感很多,比如政治责任感、社会责任感,但真正有艺术责任感的不多。”中央文史馆馆员、中国传媒大学艺术研究院院长仲呈祥先生回忆了这样一个让他感受甚深的情节,“黄先生不止一次对我说,对中国电视剧、电影的发展,要着眼于大处,要看远一些、想深一些,要讲真话、塑真理、求真理。她传达绍武先生给我的一种鞭笞,她说绍老师经常说你是中国影视艺术的守门员,是足球场上最后接球的守门员,你如果守不住,破了门、失了分不是你个人的责任,是集体的责任,是电影人、艺术人的责任”。这些话使得仲呈祥先生深深感到两位老先生身上传的是大道,传的是坚守住精神家园大门的大道。由此,仲呈祥先生总结两位老教授一生的教育思想是“以道育人”。

1985年,绍武提出建议:“戏剧课讲得再好,也只是文字,戏剧真正的魅力是在舞台上。”于是黄会林对《现代戏剧研究》课进行教学改革,从实践入手,把学生从教室引到舞台。同学们的演出热情和才华,使他们决心成立剧社,面向全校招新,定名为“北国剧社”。于是,这个在中国话剧百年历史上被写进戏剧史的当代学生业余演剧社团诞生了。在话剧艺术家们的指导与帮助下,北国剧社陆续排演了莎士比亚的《第十三夜》《雅典的泰门》,曹禺的《雷雨》(滕岩导演)、《镀金》(顾威导演),田汉的《咖啡店之一夜》(严敏求导演)、《苏州夜话》(滕岩导演),丁西林的《三块钱国币》(杜澄夫导演),以及自创的《教育世家》(王晓鹰导演)等等剧目,先后六次登上了中国话剧的神圣殿堂——首都剧场。北国剧社因为“成立早、起点高”、“立足戏剧本体,注重文学性,原创性强”、“戏剧实践趋于多种样式的表现形式”等特点,逐渐成为业界公认的高校戏剧“第一举旗手”。90年代后,北国剧社积极在传统剧、实验剧和先锋剧等多个领域进行实践,一些剧目的演出得到了戏剧界的肯定。剧社1995年排演的《周君恩来》(顾威导演)获得团中央“五个一工程”奖;1998年排演的《爱的牺牲》(顾威导演)获得中国人口文化促进奖;2006年自创的《枣树》(黄盈导演)获得北京大学生艺术节6项大奖;2011年自创的《最后的小丑》获得北京大学生艺术节4项大奖。这些奖项的取得和黄会林、绍武先生从创建北国剧社就注入的精神力量是密不可分的。黄会林在提出“第三极文化”理论构想之后不久,2010年7月,北师大校领导做出决策,成立“中国文化国际传播研究院”。为了使“中国文化国际传播研究院”成为让中国走向世界,让世界读懂中国的桥梁和窗口,直到现在研究院一直在黄会林院长的带领下围绕着学术研究、艺术实践、文化传播、资源整合,扎扎实实地开展工作。

关于黄会林、绍武的这些思想,中国传媒大学《现代传播》主编胡智锋,用“三个结合”总结了他的看法:第一在理念上,体现两个结合,即传统与现代的结合、民族与世界的结合。这种结合意识体现在学科建构上,打通古今、打通国内外。如果没有传统与现在、中国与世界结合,在时间轴上从历史到现在,在横向空间轴上中国和世界两个立体结合,出不来伟大思想建构。第二是方法上的结合,二位老师在研究方法上充分体现科学与人文结合,理论研究与创作的结合,也就是定量研究和定性研究的结合,理论研究和创造实践、理性与感性的结合。第三是方式上,学与用的结合、个人和团队的结合,他们在指导学生创造价值的过程中,不断把教学科研和实践结合,与社会、国家的需求紧密结合起来,学以致用,不是简单为搭建平台和为做学术研究而研究,永远把国家需要、社会发展的需要作为她构建自己学术研究、学科建设的前提。

民族文化的坚守者

2009年冬天,黄会林在主持教育部重大攻关项目“中国艺术学科体系建构研究”的过程中,深感中国艺术学科体系的建构发展,需要寻找到民族文化的坐标系,不能一味搬用既有的西方理论体系。她认为,多元化是当今世界文化格局的总体特征,从影响力看,其主流大体有三极——如果将欧洲文化与美国文化看作世界文化的两极,那么具有数千年传统、深厚根基及生命力强大的中国文化,可以称之为“第三极文化”。2009年12月,她在“北京文艺论坛”上首次提出了“第三极” 文化的战略性构想,一经提出便引起了学术界的广泛关注。

黄会林教授的这一命题,很多学者有自己的解读。中国艺术教育促进会秘书长谷公胜认为,文化是多元、多极、开放的,一个民族如果没有自己的文化坐标,那么这个民族想要屹立于世界之林相当困难。这使我们更加深刻地认识到黄会林教授提出的建设“第三极文化”重大命题的重要性,也表现了高度敏锐的学术眼光和开拓创新的学术思想,不仅解放了文化认知思想观,同时弘扬了民族精神强烈的责任感和使命感。当下比以往任何时候都需要吸纳国外的先进文化,同时也比以往任何时候都更加需要坚定自己文化自信、文化自觉,来构建我们民族文化家园。剧作家、评论家赵葆华也说:“黄会林、绍武两位先生不止一次提到三个责任:政治责任、社会责任、艺术责任,从这三个层面剖析作品,都可以纳入到民族性上。在他们看来,民族文化就是民族精神,民族精神就是我们中华民族前行的精神火把,因为有了这个高度,有了这样的文化自觉,他们的理论体系大,开局大、格局也大。”

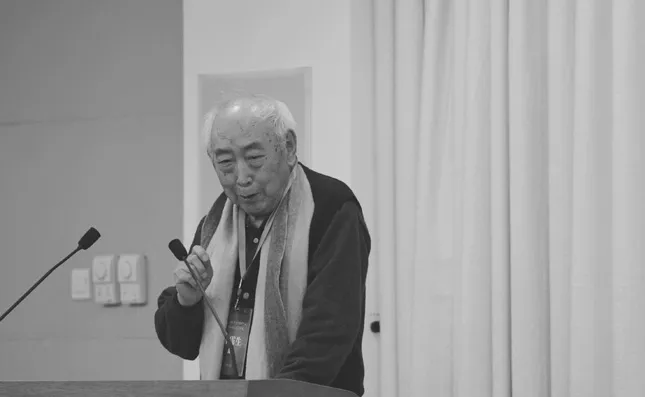

2014年2月22日,北京师范大学隆重召开“绍武、会林学术思想研讨会”现场图片

黄会林在世界格局多元化的当下,提出“第三极文化”这一概念有着重要的意义。其一,这是对东西文化两极论的反思和修正。其二,这是转型期中国社会发展的需要。其三,这是寻求文化自觉和文化自信的努力。作为一种理论设想和文化目标,“第三极文化”旨在重塑文化自信、振奋民族精神,并在此基础上,根据时代和社会发展需要,通过“会通”欧洲文化、美国文化及各种文化,为构建和谐的世界文化,推动整个人类的文明与进步做出应有的贡献。最终实现费孝通先生说的:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”对此,中国传媒大学教授曾庆瑞教授感同身受,他认为,中国文化应该在多元文化世界里确立自身的位置,应该自主适应时代的变化,与其他文化取长补短,共建一套共同认可的秩序和守则,多种文化和平共处,一起为推动人类社会发展做出贡献来实现“各美其美、美人之美、每每与共、天下大同”。两位教授的思考表现于用“第三极文化”打造中国软实力。

今年黄会林、绍武先生都已80高龄,耄耋之年的他们依然精神矍铄,精力充沛,思维敏捷,笔耕不辍。从二位老师那里可以得到向更高峰攀登的勇气。他们诚恳而殷切地拜托大家为我们的民族,为我们的祖国做一份自己的贡献:“在伟大时代面前我们应该思考,我们也必然能够做出我们每一个人可以做出的事情,我甚至于想,如果我们两个能够做到,在座年轻人哪个做不到?如果你们做不到就不对了,你们一定要超过我们,这才是进化论,是社会发展。所以拜托大家今后为我们民族、为了我们的祖国拿出自己的一点点奉献,你们自己得到,也让我们民族得到,让我们老百姓得到。”

责任编辑/胡仰曦