基于时空视角的区域EES系统协调发展评价研究

——以榆林市为例

2014-07-23党晶晶姚顺波吴棋滢

党晶晶,姚顺波,吴棋滢

(1.西北农林科技大学资源经济与环境管理研究中心,陕西杨凌 712100;2.中南大学数学与统计学院,湖南长沙 410075)

一、问题的提出

区域生态—经济—社会系统(EES系统)协调发展是可持续发展研究的主要问题。对区域EES系统协调发展进行综合评价的核心是评价指标体系和评价模型的建立。本研究基于协调发展理论,从时空视角以榆林市为研究对象,研究EES系统协调发展的时间演变规律及空间格局,即将区域发展的时间可持续性和空间传递性与结构优化态势有机结合,对EES系统协调发展实现量化动态评价,分析区域发展水平的空间差异,探寻区域协调的发展过程与规律性,进而为榆林市实现区域内部及区域之间良性协调发展提供理论依据,同时也为其他类似地区的发展提供借鉴。

二、区域EES系统协调发展的评价方法

(一)评价指标体系的构建

根据EES系统的复杂性和关联性等特点,结合研究区的地域特殊性,遵循系统性、科学性、针对性、全面性和可量化性等原则[1],参考国内外相关研究,同时考虑到指标原始数据的可获得性以及可量化性,本文构建了榆林市EES系统协调发展评价指标体系,该指标体系包括4个层次(目标层、系统层、要素层、指标层),共选取31项指标来评价EES系统协调发展程度(见表1)。

(二)指标数据的获取及处理

指标数据来源于实地调研和研究区统计年鉴。通过spss11.5对数据进行标准化处理,采用熵值法对评价指标计算权重[2](见表1)。

表1 1997—2011年榆林市EES协调发展指标体系及权重

(三)区域EES系统协调发展评价模型

式中 f( t,x) 、g( t,y) 和 h( t,z) 分别为生态系统 f( x) 、经济系统 g( y) 与社会系统在 t 时刻的值。在一定的约束条件下(f(x)+g(y)+h(z)=c),只有当f(x)=g(y)=h(z)时,f(x)*g(y)*h(z)达到最大值,即系统f(x)、g(y)与h(z)为最协调。因此,ES系统的发展度(C)[4]为:C((t)=Wf(x,t)+Bg(y,t)+Ch(z,t)。式中:W、B、C 为待定系数,且 W+B+C=1。EES 系统的协调发展度用 D(t)表示[5],D(t)

(四)区域协调发展度的类型分类及评价标准

关于协调发展度的研究大多是介于两个变量之间进行定量分析[6-8],而本研究中是分析三个变量间的协调发展度。因此,本研究在借鉴前人研究的基础上,依据计算结果将协调发展度划分为协调发展类(0.75-1.0)、亚协调发展类(0.60-0.75)和失调衰退类(0-0.60)三大类型,其中协调发展类中包括优质(0.85-1.0)、良好(0.80-0.85)和中级(0.75-0.80)三种协调发展亚类,亚协调发展类包括初级协调发展类(0.70-0.75)、勉强协调发展类(0.65-0.70)、濒临失调衰退类(0.60-0.65)三种,失调衰退类包括轻度(0.55-0.60)、中度(0.50-0.55)和严重失调衰退类(0.50-0.00)三种,依据f(x)、g(y)、h(z)三者间的大小关系排序,可以判断其生态、经济、社会三者间相互协调和滞后状态。

三、评价结果与分析

(一)区域EES系统协调发展时序分析

根据1997—2010年榆林市12个县区的数据,得出榆林市EES系统指数、协调度、发展度及协调发展度,分析得出以下结论。

1.EES系统指数的时序动态分析 生态指数整体呈倒“U”型,经济与社会指数呈上升趋势。大致可将榆林市EES系统指数发展趋势分为三种。

(1)经济发展居于主导地位。主要是1997—1998年间,尽管该时期EES系统指数总体水平较低,但是相比生态和社会指数,经济指数处于领先水平,主要是由于该时期农林牧渔总产值、粮食总产量、人均地区生产总值等经济指标得分较高,是该时期经济发展的主要动力。

(2)生态改善居于主导地位。时间范围是1999—2009年,该时期生态指数呈倒“U”型波动增长。其中1999—2003年增幅较快,达到最高峰。这与退耕还林开始实施到全面大规模实施的阶段相吻合。由此可见,退耕还林工程对该区域的生态改善有重要的推动作用。2004—2007年生态指数有所下降主要和退耕还林规模密切相关,该时期是退耕还林的巩固时期。2007—2009年间生态指数又明显上升,主要是退耕还林进入恢复时期,生态效应逐渐发挥作用,尤其是对社会指数的影响显著。

(3)社会进步居于主导地位。2010—2011年指数特征是社会指数优于经济和生态指数。主要原因是生态效应逐步见效,经济作物等非农收入增加,人居环境和基础设施改善,资源禀赋比较优势显现,带动了经济快速发展,从而为该区域社会进步提供了基础保障和动力支撑。具体表现在人均住房面积、社保支出、卫生技术人数等社会指标。

综上可见,在1997—2011年榆林市的EES系统指数值在不同的发展阶段影响居于主导地位的因素各不相同,这与不同时期的社会历史以及政策制定有密切关系。

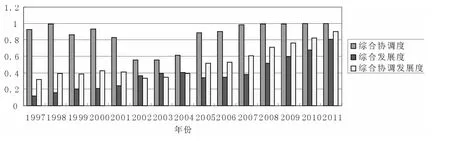

2.协调发展度的时序分析 (1)协调度:在1997—2011年仅有4个年份(2001—2004)协调度低于15年平均值(0.867)。可见,榆林市整体生态、经济和社会的协调性较高。从动态趋势分析,榆林市的生态、经济社会协调发展度值呈“V”型变化,1997—2002年综合协调度波动式下降,2002年达到最低(0.551),2003—2007年呈直线上升,2008—2011年趋于稳定(见图1)。

上述变化的原因在于:一是1997—2002年处于榆林市经济体制改革、产业结构矛盾比较突出的时期,优势产业在激烈的市场竞争中逐渐暴露了弊端,f( x)、g( y)与 z( h)的差距扩大,协调度较低; 二是2003—2007年,随着西部大开发,榆林市的产业结构发生了改变,第二产业和第三产业比重提高,由2003年57%上升到2007年63.3%,资源优势拉动经济快速增长,地区生产总值由2003年的204.76亿元增加到2007年的674.25亿元。同时,退耕还林处于巩固阶段,生态环境明显改善,使得f(x)、g(y)与z(h)的差距逐渐缩小,从而协调度较高;三是2008—2011年是退耕还林巩固恢复时期,生态效应日益发挥作用,具体表现在水土流失率由2007年的70.92%降到2011年的61.46%;资源型经济发展模式渐趋成熟,经济进入快速发展阶段,仅地区生产总值由2007年的674.25亿元增加到2011年的2 292.25亿元,年增长率为27%,同时社会进步加快。主要表现在乡村从业人数急剧上升,就业结构多元化,人均住房面积由2007年的19.4平方米增加到2011年的32.95平方米,人民生活水平明显提高,EES系统指数在增加的同时,f(x)、g(y)与z(h)的差距变动减少,协调度趋于稳定。

(2)发展度:榆林市1997—2011年发展度变化轨迹呈小幅波动上升。2011年(0.808)位居最高值,1997年(0.118)达最低值(见图1),且平均值为0.383,EES系统间离差系数为0.190,可见榆林市EES系统整体发展水平相对协调度较低,并存在一定的差异性;依据榆林市平均发展度(本文以该市平均EES系统指数为基础,求出全县平均发展度)分布,将EES系统指数和发展度均大于15年平均值的年份作为发展度高的年份,主要集中分布在2008—2011年4个年份。由此可见,榆林市的综合发展程度随着时间的推移趋于好转,发展速度不断加快。

图1 1997—2011年榆林市协调发展趋势图

(3)协调发展度:榆林市EES系统协调发展水平明显提高,最高的年份是2011年(0.873),最低的是1997年(0.319),均值为0.523,变异系数为0.185,其中低于均值的年份达到9个,占15年的60%(见图1),反映出榆林市EES系统协调发展基础薄弱,发展速度加快,同时协调发展的差异随时间变动更为明显;依据协调发展评价标准,可将榆林市15年协调发展程度分为三个阶段:衰退失调类阶段(1997—2006),其中包括了严重失调衰退类(1997—2004)和中度失调衰退类(2005—2006);亚协调发展类阶段(2007—2008)实现了由濒临失调衰退类(2007)向初级协调发展类(2008)过渡;协调发展类(2009—2011),由中级协调发展类型(2009)转变到优质协调发展(2011)。由此说明,随着时间推移,榆林市的整体协调发展态势不断转好,并且协调类型的转变速度不断加快;从EES系统指数分析,1999—2009年经济、社会指数均低于生态指数,说明榆林市的经济综合实力和社会进步程度均在其生态环境承载力之内,还有持续协调发展的空间。其中2009年EES系统指数间差距较小,其差值的绝对值介于0.05-0.57之间,说明榆林市的生态保护、经济发展与社会进步三者基本保持协调同步。到2011年EES系统指数间差距最小,协调发展度在这一年达到最高。与其他年份相比,1997、2003年的EES系统指数间差距最大,1997年协调发展度最低,2003年协调发展度比相邻年份值有所下降。由此可看出,缩小EES系统指数值间的差距是今后榆林提高EES系统协调发展度的重要因素。

(二)区域EES系统协调发展空间格局分析

为了研究榆林市 EES 系统指数及协调发展度的空间分布特点,选取 1998、2002、2007、2011 年榆林市12个县(区)的数据,运用Arcgis9.2地理信息系统空间分析软件分析区域间的规律、差异及其成因。

1.EES系统指数空间格局分析 运用Arcgis9.2地理信息系统空间分析软件,将1998、2002、2007、2011年榆林市EES系统指数均值划分等级。在EES系统指数中,生态指数处于第一等级的县域主要集中在榆林市中部,处于第三等级的县域大多位于榆林市的南部,其余的县域属于第二等级。由此可见,生态指数值呈由中部向北部和南部递减,呈现中心向边缘递减的规律;经济指数第一等级包括榆阳区、神木、靖边,第二等级的是府谷、定边,第三等级的是绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧、子洲。经济指数值高的区域大多集中在资源富集的地区,位于榆林的中部和北部,而榆林南部的县域整体经济指数值较低。仅2007年经济指数值最高的神木达到(0.838),是最低值清涧(0.117)的7.16倍,县域间经济差距巨大,这与县域的资源禀赋和产业结构有密切的关系;社会指数均值最高的神木(0.640),是最低的定边(0.242)的两倍多,其中处于第一等级的地区是榆阳区、神木和绥德,处于第二等级的地区是府谷、横山、靖边、米脂、佳县、子洲,其余处于第三等级。变化显著的是榆林市南部的绥德县,社会指数较高,进入了第一等级,这主要与该县的历史背景有关,绥德是陕北地区的重要的交通枢纽,也是典型的陕北文化县,文化遗产丰富,对该县的社会进步有积极的影响。

通过以上分析,可以看出榆林市的EES系统指数整体呈现出明显的空间分异,即榆南、榆中、榆北分异格局明显,生态与经济的分异较大,社会的差异基本一致,其中榆中、榆北整体的水平要高于榆南。

2.协调发展度的空间格局分析

(1)协调度分析 根据协调度的计算结果,将12个县区四个时期的协调度均值划分以下的等级,12个县区整体的协调度较高,均达初级协调以上的水平,均值为0.810。其中榆阳区(0.973)协调度最高,接近1.0,属于优质协调等级(0.90~1.00),府谷、定边等五个县域次之,属于良好协调(0.80~0.90),神木等5个县域属于中级协调(0.70~0.80),可见全市实现中级协调以上的县域达到80%,仅佳县的协调度为0.69,属于初级协调等级(0.60~0.70),说明榆林市EES系统整体协调水平高,但区域协调度发展不均衡,县际差异显著。

(2)协调发展度分析 运用Arcgis 9.2地理信息软件,参照协调发展水平度量标准对榆林市12个县区的1998、2002、2007和2011年EES系统协调发展度进行时空分布演变分析,得出:在1998年,榆林市中部整体属于亚协调发展类,其中包括榆阳区和神木县,分别处于勉强协调发展状态和濒临失调衰退类型。其他县域总体属于失调衰退类,具体包括横山、绥德、府谷、靖边、佳县、定边、米脂、子洲、吴堡、清涧,呈现轻度、中度和严重衰退失调的特征,并且分布较为分散;在2002年,榆阳区和神木的协调发展稳定提升,处于失调衰退类的县域数增至8个,且分布相对集中,主要分布在榆林南部6县。与1998年相比,靖边趋于好转,由中度失调衰退类转为勉强协调发展类,而府谷由中度失调衰退转为严重失调衰退类,变化显著;在2007年,与前2个时期对比分析,变化主要集中在定边、靖边、府谷和横山四个县域。定边、府谷、横山分别由1998年和2002年的严重失调衰退类转为中度失调衰退类;在2011年,与前三个时期相比,除了榆林南6县属于失调衰退类型,其他县域都不同程度趋于好转,均属于亚协调发展类型。

综上分析结果可以得出结论如下:

第一,榆林市EES系统综合协调发展整体处于调和阶段,并趋于好转,但整体水平有待提高,严重失调衰退类型的县域有6个,占1/2。

第二,各个县区生态、经济与社会协调发展水平极不平衡,形成等级板块结构。根据协调发展类型,可将榆林市分为三大等级板块。第一等级板块——榆阳区和神木县,榆阳区由1998年(0.658)勉强协调发展类发展为2011年(0.738)初级协调发展类,协调发展程度日趋稳定;神木县由1998年(0.613)濒临失调衰退类发展到 2011 年( 0. 840)良好协调发展类,呈稳定转好趋势。具体表现在生态方面,植被覆盖率处于领先地位,特别是其经济发展与社会进步的变化幅度明显高于其他县域,这主要归功于人均GDP、地区生产总值等指标,以及产业结构有效调整和社区基础设施完善所带来的贡献,使经济发展初步实现由粗放向集约发展过渡,为实现榆林市EES系统良性协调发展提供了有力保障。由此可见,作为榆林市的政治和文化中心的榆阳区整体协调发展良好;资源富集,经济强县神木的生态、经济与社会日趋良性协调发展,这说明经济的发展与协调发展有强的正相关关系,经济发展水平对区域协调发展有重要的支撑作用。第二等级板块——府谷、定边、靖边、横山四县,这一板块协调发展度变化呈波动式好转的特点。四个县域都不同程度历经了严重、中度、轻度失调衰退类—濒临失调衰退类—勉强协调发展类几个阶段,整体属于生态滞后,经济社会发展型。各个县域充分利用各自的资源禀赋,充分发挥资源优势快速发展经济,如府谷的经济发展水平仅次于神木,同时社会进步程度也在整个榆林市中排名领先。但是这四个县域都经历了生态环境先破坏后治理的阶段,所以生态指数的较大波动是造成EES系统协调发展波动式好转的主要原因。同时也说明追求经济与社会快速发展决不能忽视对生态系统的重视和保护。第三等级板块——绥德等南六县,协调发展度大多处在0.5以下,均属于严重失调衰退等级,属于生态—经济—社会滞后型。主要原因是生态恶化问题日益突出,资源相对匮乏且利用率低;产业经济主要以杂粮等农产品为主导的小规模经营为主,经济发展仍处于粗放型增长方式;基础设施投资短缺,科技创新能力有限,招商引资条件薄弱,使EES系统处于严重失调衰退状态。

第三,空间分布状况呈现出明显的核心到边缘结构。榆林市在生态—经济—社会协调发展过程中,由于政治、经济、资源、文化、历史等多方面原因,榆阳区和神木率先发展起来,成为榆林市的政治和经济核心,府谷、靖边、定边、横山次之,而南六县则因EES系统发展不够协调,故形成核心到边缘的空间结构。

第四,空间分布呈分散向集中趋势。从空间分布上看,榆林市12个县区EES系统协调发展度在由低到高的发展过程中呈现出由分散到集中、由个别到整体,协调发展度低的面积明显减少的态势。要缩小南六县与核心县域的差距,不仅要发挥发达县区的辐射带动作用,而且要发展南六县的支柱产业,实现生态、经济与社会协调发展。

四、结论与对策

通过以上对1997—2011年榆林市12个县区EES系统的协调发展度测度与实证研究分析,得出以下结论:从时序分析,纵观15年间的发展态势,EES系统指数呈上升趋势,并在不同时期表现出不同的发展势头,居于不同的地位,可以分为生态主导地位 (1999—2009)、经济发展主导地位(1997—1998)、社会进步主导地位(2010—2011)三个阶段。EES系统协调发展趋于好转,但整体水平有待提高。发展类型分为衰退失调类(1997—2006)、亚协调发展类(2007—2008)、协调发展类(2009—2011)三个阶段;从空间格局分析,EES系统协调发展县际差异显著,形成中心地带和南北两端三个等级板块,呈现由分散到集中,核心到边缘的空间格局。

榆林市目前处于资源型经济的中级发展阶段,加快工业化进程和持续发展经济是榆林发展的主要任务,正确处理生态平衡、经济发展与社会进步的关系是实现榆林协调发展的必要途径。一是巩固现有生态治理的成果。通过退耕还林等生态修复工程的实施,在现有生态治理的基础上,完善生态环境保护管理制度,建立生态环境损害责任追究制度,加大环境监管和治理的力度,加强全民的环保意识,尤其是在利用资源禀赋优势的同时,要合理开发及利用不可再生资源,并促进资源利用向高效化、清洁化方向发展,充分发挥生态效应。二是调整产业结构,转变粗放经济发展方式。在以第一产业为基础,第二产业为主导的同时,加大第三产业的发展,从而吸纳更多的劳动力,增加就业和收入;针对资源型经济发展较快的中部地区,通过技术创新,使产业不断升级,增加资源的附加值,延长工业产业链,加大对有色金属及深加工行业的发展,逐步形成能源化工产业集群,使资源型经济发展方式由粗放型向集约性转变。对于处于协调发展水平低的南部地区,充分发挥农业县域的优势,发展以杂粮为主的特色产业,开发自主品牌,充分发挥市场机制,创造良好的招商引资环境,实现“粮食增产—林草增种—牧业增值”的生态农业协调发展模式。三是继承和发扬民间传统艺术,弘扬民俗文化,开发生态文化旅游产业,提高社会整体发展水平,同时推进城镇化建设,促进榆林生态—经济—社会间的协调、健康、持续发展。

[1]王清勤,何维达.既有公共建筑节能改造评价指标体系构建的探讨[J].建筑节能,2011,(4).

[2]袁久和,等.基于熵值法的湖南省农业可持续发展能力动态评价[J].长江流域资源与环境,2013,(2).

[3]刘涛.山东县域社会经济协调发展格局及对策研究[J].中国人口.资源与环境,2011,21(11).

[4]杨世琦,等.不同协调函数对生态——经济——经济复合系统协调度影响分析[J].中国生态农业学报,2007,(3).

[5]张效莉,王成璋,王野.人口、经济发展与生态环境系统协调性测度研究:以新疆为例[J].生态经济,2006,(11).

[6]陈风桂,张虹欧,吴旗韬,等.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理,2010,(5).

[7]刘新卫,张定详,陈百明.快速城镇化过程中的中国城镇土地利用特征[J].地理学报,2008,63(3).

[8]刘伟德.中国人口城市化水平与城乡就业问题探讨[J].经济地理,2001,21(3).

[9]李锦峰.资源富集型城市竞争力评价及其提升策略——以陕西省榆林市为例[J].兰州大学学报:社会科学版,2013,(3).

[10]榆林市统计局.榆林统计年鉴(1997—2011)[Z].西安:中国统计出版社,1997至2011.