江苏城镇化对经济增长的影响研究

2014-06-23嵇正龙

嵇正龙

(宿迁学院,江苏宿迁223800)

【区域经济】

江苏城镇化对经济增长的影响研究

嵇正龙

(宿迁学院,江苏宿迁223800)

在我国经济增速放缓和国家提出新型城镇化战略的背景下,应用VEC模型对江苏城镇化率、消费性投资、生产性投资、城镇居民消费、农村居民消费和经济增长的经验数据进行实证分析。研究表明:城镇化影响虽然存在时滞,但是能够持续拉动投资总额提高,改善投资结构,增加消费性投资比重,持续拉动城乡居民消费增长,并长期持续拉动经济增长。因此,在实施新型城镇化战略过程中应避免“城镇化-投资错觉”,注重公共服务和公共基础设施投入,为消费奠定基础,加快社会保障体系覆盖和完善,以缩短“城镇化时滞”。城镇化可以迅速提高落后地区的消费水平,从而促进经济的快速增长。

城镇化;消费性投资;消费;经济增长

一、引言

中国经济高速增长的历程主要经历了20世纪80年代的供给驱动、90年代的需求驱动和2000年以来的投资驱动三个阶段。在2000年之后,之所以从需求驱动转为投资驱动,是因为当时中国进入过剩时代,经济增长由供给约束转变为需求约束。为保持经济的稳定增长,刺激需求,政府采取财政政策和货币政策双扩张的膨胀性政策,表现出明显的投资驱动特征。长期的扩张政策尽管保持了经济的高速增长,但是贫富分化、产能过剩、环境破坏等负面影响越来越危及社会经济的健康和稳定。在供给过剩、需求不足、投资驱动难以持续的背景下,2014年前三季度国内生产总值按可比价格计算,同比增长7.4%,未能实现增长7.5%的预期目标。为调整产业结构,提振内需,稳定经济增长,政府提出实施新型城镇化战略。

回顾发达国家的发展经验,工业化往往伴随着城市化或城镇化,因为“工业化创造供给,城镇化创造需求”。20世纪90年代中期以来,江苏以“小城镇建设”为着力点,城镇化战略取得成功,城镇化率由1978年的13.7%提高到2013年的64.1%,经济年均增长保持两位数的增速。作为中国经济社会发展的标杆,江苏城镇化发展经验对于国内其他地区具有重要的借鉴意义。本文以江苏城镇化、投资、消费和经济增长为研究对象,重点关注城镇化水平对投资结构的影响、投资结构对城乡居民消费的影响、城乡居民消费对经济增长的影响,以期能从江苏的发展经验中得出一般规律,服务于江苏进一步城镇化,并且为制定和实施新型城镇化政策与措施提供决策参考。

二、文献综述

国外关于城镇化对投资、消费以及经济增长的影响的研究较为成熟。在理论研究方面,早期西方学者关注发展城市工业对农村剩余劳动力的吸纳,构建了“二元经济结构模型”(刘易斯,1955)。在此基础上,强调农村剩余劳动力对城市工业部门扩张的重要作用,发展出“刘易斯-拉尼斯-费景汉”模型(John C.H.Fei.和Gustav Rains,G.,1961)。在实证研究方面,大多数学者认为城镇化有力地拉动了经济增长。有学者估计出世界各国的城镇化率与人均GDP(对数)之间的相关系数是0.85(Vernon Henderson,2000)。通过对95个国家的数据进行主成分分析表明,城市化与经济发展水平存在相关性(Berry,1965)。美国城市发展与经济增长之间呈现出非常显著的正相关(Lampard,1956)。也有学者以非洲为例,分析农业、城镇化、经济增长之间的关系,得出农业产值与城镇化率呈反比,而城镇化率增加对人均GDP增长呈现负面效应的结论(Markus Buckner,2012)。

国内关于城镇化对投资、消费以及经济增长影响的研究也日渐完善。根据研究方法大概可以分为定性研究和定量研究两类。定性研究方面:城镇化与需求变化互为内生变量,因此城镇化既是长期有效的发展战略,也是短期有效需求不足时的政策着力点(蔡昉,1999)。我国典型的二元结构的制度安排,造成了巨大的制度性机会成本(胡鞍钢,2003),导致消费需求不足,进而制约中国经济增长(李晓明,2002)。而城镇化是影响消费水平的一个重要因素(樊纲,2004)。城镇化的最大经济效应是使得需求持久增长(曾令华,2001;田成川,2004;李朴民,2009),包括生产性需求和消费性需求(贺建林,2009)。因为城镇化改变了传统的就业结构和提高了收入水平,从而引致消费需求和投资需求的扩张(蔡思复,1999)。在城镇化制约下,单纯经济领域的宏观调控无法扩大内需,从而保持经济稳定增长,只有加速城镇化才能持久拉动消费需求的增长(刘艺容,2005)。当然,城镇化不仅包括地域上的转化,还包括农业人口非农化、农业现代化等,其本质是城乡差别消失、城乡文明共建[1](高凌,2013)。实证研究方面:城镇化与经济增长互为推进(刘耀彬,2006),与工业化的结构转型发展存在着互动关系(易善策,2008)。基于我国1978—2004年年度数据的VAR模型研究认为,城镇化发展对农村居民消费增长的累计效应大于对城镇居民消费的累计效应,并且正向拉动效应的时间更长、更稳定(胡日东,2007)。而对我国234个地级城市2008年截面数据研究表明,城镇化过程显著促进了居民消费,并且城镇化对城镇居民消费增长的作用大于农村居民(蒋南平,2011)。也有学者运用线性回归模型和灰色关联分析方法分析江苏城镇化进程对不同消费结构的影响程度,认为受城镇化率影响最大的是医疗保健,其次是文化教育娱乐用品及服务,两者呈极强或较强关联[2](杜华章,2011)。

现有研究中,理论与政策分析的定性研究成果较多。通常认为,消费由收入决定,而消费品的供给是否合理以及消费品的可得性也是一个重要方面。供给由生产决定,而生产由投资决定。有必要从投资类型的角度分析投资对消费的影响,可以将投资区分为生产性投资和消费性投资[3]。消费品的可得性主要由消费性投资直接影响。而城乡二元经济结构的现状决定了城镇化对城乡居民消费的影响是不一样的,因此将消费分解成城镇居民消费和农村居民消费两个部分更合理。总的来说,城镇化拉动投资总额增加的同时,也对投资结构产生了深刻的影响,投资结构的变化又进一步影响消费,从而影响经济的稳定增长。此外,部分研究文献的模型选择存在缺陷,比如对于存在明显协整关系的变量应用了VAR模型进行分析[4][5]。鉴于此,本文运用向量误差修正模型(VEC)研究江苏城镇化、消费性投资、生产性投资、城镇居民消费、农村居民消费和经济增长的动态关系。

三、实证分析

(一)指标选取与数据处理

本文旨在研究江苏城镇化水平的提高带动投资结构调整,进而影响消费,最终促进经济持续增长的动态过程,因此选取以下6个指标变量:城市化率、消费性投资、生产性投资、城镇居民消费、农村居民消费、地区生产总值。各变量初始数据来源于历年《江苏统计年鉴》[6]。考虑数据的可得性和一致性,本文数据选取的期间为1978—2012年,并将1978年设定为研究基期。

为满足模型研究的需要,有必要对数据进行处理。首先,城市化率采用通用的计算指标,即城镇人口或非农业人口除以总人口,得到城镇化率(UR)。其次,由历年《江苏统计年鉴》中固定资产投资完成额处理得到:与居民消费密切相关的公共服务投资,即消费性投资;与生产密切相关的非公共服务投资,即生产性投资。其中公共服务投资涵盖教育、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织、居民服务、修理和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。上述公共服务投资与居民消费密切相关,部分行业投资直接服务于工作与生活,另一部分行业投资有助于于完善公共基础设施,为居民消费提供可持续的基础。因此公共服务投资可以看作是消费性投资。非公共服务投资额是由固定资产投资完成额扣除公共服务投资额而得到,主要涵盖农林牧渔业、采矿业、制造业、建筑业和房地产业等。这部分投资主要为生产服务,因此可以看作是生产性投资。采用对应年份的消费者价格指数(CPI),以1978年为基期剔除价格因素,并以当年的常住人口做了人均化处理,得到人均消费性投资(CI)和人均生产性投资(PI)。第三,将消费分解为城镇居民消费和农村居民消费,以便于细致考察城镇化对于城乡消费影响的差别。对于城镇居民消费和农村居民消费,分别以1978年为基期的城镇居民消费者价格指数和农村居民消费者价格指数剔除价格因素,并分别以当年的城镇或非农业人口和农村人口做了人均化处理,得到城镇居民人均消费(UC)和农村居民人均消费(RC)。第四,江苏地区生产总值采用对应年份的CPI以1978年为基期剔除价格因素,并以当年的常住人口做了人均化处理,得到人均地区生产总值(Y)。最后,为减少数据非线性变化对实证分析的影响,对人均消费性投资(CI)、人均生产性投资(PI)、城镇居民人均消费(UC)、农村居民人均消费(RC)和人均地区生产总值(Y)取自然对数;而城镇化率都是小于1的比率,采用通用的处理方法对(UR+1)取自然对数,即得到本文研究的变量:LNUR、LNCI、LNPI、LNUC、LNRC、LNY。本文使用Eviews8进行实证分析。

(二)变量ADF检验

本文采用ADF单位根检验变量序列的平稳性。根据线型图和散点图判断六个时间序列皆为含截距项和趋势项的序列。经检验,在5%置信度水平,除了LNPI序列是含截距项和趋势项的原序列平稳,其他5个序列都为含截距项和趋势项的1阶差分平稳序列(见表1),即一阶单整。

表1 ADF单位根检验结果

(三)协整关系检验

做协整关系检验的序列数量为6个,因此采用Johansen协整检验方法检验其协整关系。考虑到分析对象属于含截距和趋势项的时间序列,因此选择有截距项和趋势项并呈现线性的检验选项。检验结果表明各个变量之间存在2个协整关系(见表2),即所研究的6个变量之间存在长期均衡关系,所以本文研究模型设定为VEC模型[7]。

表2 Johansen协整检验结果

(四)模型设定与检验

先估计VAR模型最优滞后期P值,而VEC模型的最优滞后期是P-1。根据LR、SC和HQ等信息准则判断,结果P=1模型最优(见表3),即对原序列进行VEC模型分析。

表3 最优滞后期检验

VEC模型的稳定性通过对模型的AR根值是否大于1,或AR根值图是否有点落在单位圆之外来判定。经测定,AR根值都小于等于1(见图1),最大值为1,表明模型VEC是稳定的。

(五)脉冲响应函数分析

图1 AR根值图

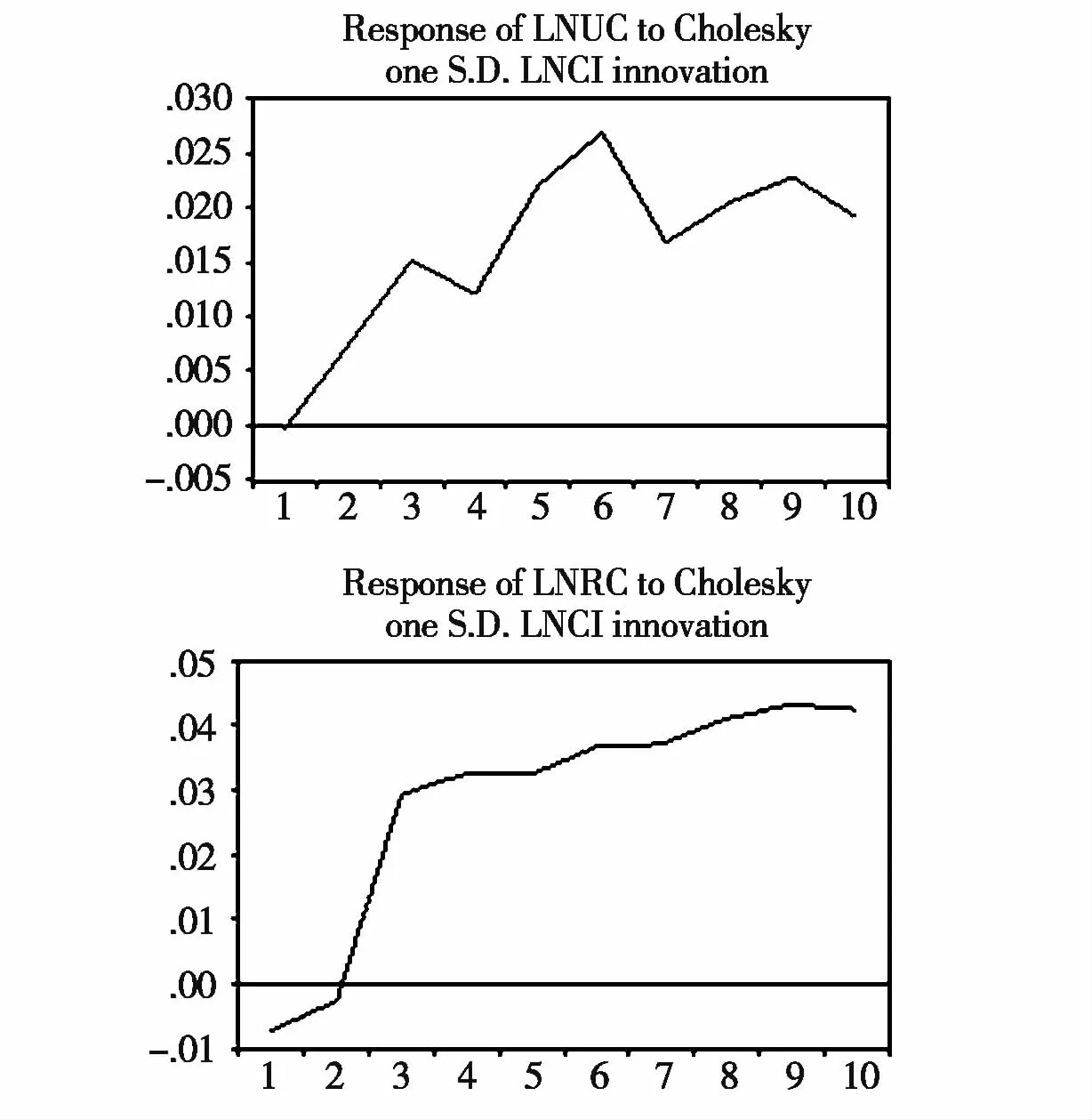

本文研究的逻辑思路为江苏城镇化率变动对投资结构的影响;投资结构对城乡居民消费的影响;城乡居民消费对经济增长的影响,因此仅给出上述对应影响关系的变量之间的单向脉冲响应轨迹,并结合方差分解结果进行分析。观察期长度10,见图2、图3、图4和图5。

1.城镇化对投资的影响分析

图2 消费性投资和生产性投资对城镇化率1单位标准差冲击的响应

由图2可以看出,虽然城镇化率提高对消费性投资增长的影响具有明显的半年滞后期,但是具有持续的较高水平的正向冲击,在第5年达到峰值(9.8372%)。究其原因,主要是城镇化水平的提高导致对基础设施和公共服务的需求急剧增加,拉动了消费性投资的持续增长,这将为消费增长奠定基础。城镇化率的提高对生产性投资的影响同样具有明显的半年滞后期,接着对生产性投资产生负向冲击,在第3年达到谷值(-8.0701%),在第7年转为正向冲击,并在长期中呈现发散性正向影响。这说明在城镇化水平提高的初期,由于消费性投资的迅速增长,一定程度上对生产性投资产生抑制作用。但是在长期中,城镇化水平的提高依然会带来生产性投资的增长。

通过上述城镇化对消费性投资和生产性投资的脉冲响应分析,可以得出城镇化水平提高在短期内将推动投资中的消费性投资比重增加,完善投资结构,为消费增长奠定基础;在长期中将对消费性投资和生产性投资皆带来正向的推动。

2.投资对消费的影响分析

(1)消费性投资对城乡居民消费的影响分析

图3 城乡居民消费对消费性投资1单位标准差冲击的响应

由图3可以看出,消费性投资对城乡居民消费在长期中都产生正向的冲击影响。消费性投资对城镇居民消费存在半年的滞后期,此后呈现持续的正向冲击,在第6年达到峰值(2.6847%)。这是因为农村人口转移后,逐渐适应了城市生活,两年多以后逐渐转变了储蓄、消费等各方面的习惯,实现市民化,以及政府对于新市民的社会保障体系会逐渐覆盖和完善,居民的边际消费倾向上升,在长期中持续提升城镇居民人均消费水平。消费性投资对农村居民消费同样存在半年滞后期,此后出现短暂的负向冲击,自第2年保持较高水平的正向冲击。这是因为随着高收入、高消费倾向的农民离开乡村转入城市后,农村的人均消费水平受到负向冲击。但是随着城镇化发展,农村居民人均消费水平也会提高,农民获得更多的就业机会以及农产品市场的发展,农村收入水平不断提高,上述负向冲击效应逐渐减弱,最终拉动了农村居民人均消费水平的提高。

(2)生产性投资对城乡居民消费的影响分析

由图4可以看出,生产性投资对城乡居民消费都存在半年的滞后期,并且初期呈现正向冲击,此后冲击效应逐渐减弱,其中对城镇居民消费在第4年转为负向冲击(-0.5740%)。可以得出,生产性投资在短期内可以带动城乡消费的提高,但是不具有可持续性。因此过度依赖生产性投资,抑制了城乡消费,这必然不利于经济的持续稳定增长。

图4 城乡居民消费对生产性投资1单位标准差冲击的响应

3.消费对经济增长的影响分析

图5 经济增长对城乡居民消费1单位标准差冲击的响应

由图5可知,城镇居民消费对经济增长的影响存在半年的滞后期,此后2—8期呈现正向冲击,并且冲击效应最终减弱,其中城镇居民消费的冲击效应在第7期达到峰值(0.3709%),农村居民消费的冲击效应在第4期达到峰值(2.2042%)。由此看出,城镇化发展促使投资结构调整优化,特别是消费投资的迅速增长,释放了城乡居民消费,从而实现经济的长期持续稳定增长。

四、结论与对策建议

(一)结论

根据江苏发展数据的实证研究表明:城镇化水平、投资、消费、经济增长之间存在长期稳定的关系,并且各个变量的冲击效应存在半年左右的滞后期。城镇化对投资和城乡居民消费的影响均具有一定的滞后期,其中生产性投资对城乡居民消费的影响具有短期效应,不具有长期效应;而消费性投资对城乡居民消费具有明显的可持续性。

城镇化无论在短期和长期都对经济增长具有明显的拉动作用,并且这个影响逐渐增强,持续期较长。城镇化率的提高,可以持续增加消费性投资的比重,调整和优化投资结构,而投资结构的优化有效地促进了城镇居民和农村居民的消费水平持续提高,避免了过度的生产性投资对消费增长和经济增长的推动作用的不可持续性。通过不断提高城镇化率,在长期中促进投资和消费总量的进一步提升,实现经济的持续稳定增长。

(二)对策建议

1.缩短城镇化时滞

虽然农村人口转移后,适应城市生活、改变储蓄消费习惯、政府对于新市民的社会保障体系的覆盖完善等都需要一定的时间,但是最终带动了城镇居民消费水平的上升。这个过程需要两年左右的时间。因此,需尽量缩短新市民的社会保障体系覆盖的时滞,以缩短“城镇化时滞”,也就是缩短“身份”的城镇化到“人”的城镇化的时间。

2.优化投资结构

在城镇化过程中应注重消费性投资的比重,从而为居民消费奠定基础,实现对经济增长的持续推动。而生产性投资需要与消费性投资相匹配,避免过度依赖生产性投资,导致消费需求不足,经济增长难以持续。

3.加快城镇化步伐,提升城乡居民消费水平

对于城镇化水平较低的地区,提高城镇化水平可以迅速提高城乡居民的消费水平,从而提高整个地区的消费水平,促进经济增长。

总的来说,虽然城镇化水平提高的增长效具有一定的滞后期,但随着时间的推移可以改善投资结构,促进城乡居民消费水平的上升,保持经济的长期稳定增长。因此,无论从短期还是从长期来看,新型城镇化发展战略的实施对于调整投资结构、降低过剩产能、促进消费、稳定经济增长应能取得预期的政策效果。

[1]姜凌.城镇化与农村居民消费—基于我国31个省(区)动态面板数据模型的实证研究[J].投资研究,2013(1).

[2]杜华章.城镇化发展对农村居民消费结构的影响分析[J].商业经济,2011(10).

[3]岳立.公共投资与社会福利的动态相关性:1978—2008年—基于V A R模型的实证研究[J].统计与信息论坛,2010(11).

[4]胡日东.中国城镇化发展与居民消费增长关系的动态分析—基于V A R模型的实证研究[J].上海经济研究,2007(5).

[5]蒋南平.中国城镇化与农村消费启动—基于1978—2009年数据的实证检验[J].消费经济,2011(2).

[6]江苏省统计局网站:http://www.jssb.gov.cn/.

[7]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].清华大学出版社,2009:295-314.

(责任编辑:梁宏伟)

F126.1

A

2095-3283(2014)11-0097-05

嵇正龙(1982-),男,江苏沭阳人,讲师,经济学硕士,研究方向:宏观经济、产业金融。

江苏省教育厅2011年度高校哲学社会科学研究项目“苏北文化创意产业发展对策研究”(2011SJB790024);宿迁学院2013重点科研课题“苏北居民消费对经济增长影响的实证分析”(编号:2013KY34);宿迁学院“2013优秀青年骨干教师培养计划”的资助。