热敏灸与温针治疗椎动脉型颈椎病疗效对比观察

2014-06-14罗开涛高峰占道伟杨喜兵沈来华

罗开涛,高峰,占道伟,杨喜兵,沈来华

热敏灸与温针治疗椎动脉型颈椎病疗效对比观察

罗开涛,高峰,占道伟,杨喜兵,沈来华

(浙江中医药大学附属嘉兴中医院,嘉兴 314001)

观察热敏灸与温针疗法治疗椎动脉型颈椎病的临床疗效差异。将120例椎动脉型颈椎病患者随机分为热敏灸组和温针组,每组60例。两组均在针刺双侧风池、完骨、天柱、及大椎、百会穴的基础上,热敏灸组在颈项部、肩胛部探寻出热敏点后加施回旋、雀啄、往返的温和灸,温针组加施普通艾灸。平均治疗20次后,两组治疗均有效果,治疗前后比较差异均有统计学意义(<0.05),但热敏灸组在总分项、眩晕项、颈肩痛项和愈显率方面明显优于温针组(<0.05)。热敏灸较温针治疗椎动脉型颈椎病更能明显减轻患者眩晕和疼痛症状,提高治疗效果。

艾条灸;热敏灸;温针疗法;颈椎病

椎动脉型颈椎病是颈椎病中发病率较高的证型之一,临床表现以头晕、头痛、恶心、呕吐、视物模糊、颈部不适或疼痛,甚至猝倒等为主,本病多发于中老年人。近年来,随着人类老龄化的加剧和电脑的普及以及不良习惯的影响,本病的发病率逐年提高且日趋年轻化[1]。据观察,本病的最大特点是位置性眩晕,以头颈部旋转时尤为明显,反复发作,患者苦不堪言,严重影响工作和生活。目前,临床对本病的治疗以药物治疗为主,但往往效果不甚理想,且易反复。笔者在针刺治疗的基础上,对热敏灸与温针疗法进行对比疗效观察,为进一步优化治疗方案提供临床依据。

1 临床资料

1.1 一般资料

本研究对象均来自嘉兴市中医医院针灸推拿康复科门诊或病房,按就诊先后顺序,将120例患者随机分为热敏灸组(60例)和温针组(60例)。热敏灸组中男23例,女37例;平均年龄(37±9)岁;平均病程(5.32±1.45)年。温针组中男26例,女37例;平均年龄(37±10)岁;平均病程(5.83±1.22)年。两组患者性别、年龄、病程比较差异无统计学意义(>0.05),组间具有可比性。

1.2 诊断标准

参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》中椎动脉型颈椎病的诊断标准[2]拟定。①有头晕、头痛、耳鸣等症状,体位改变时加重,颈部旋转和后伸时出现一过性眩晕、恶心、呕吐,甚至突然晕倒;②椎间孔压迫试验阳性,臂丛神经牵拉试验阳性,颈椎椎体压痛,排列不整齐;③颈椎X线摄片示颈椎生理曲度异常,骨质增生,椎间隙变窄,椎间孔变小;④经颅多普勒示椎-基底动脉供血不足。

1.3 纳入标准

①符合椎动脉型颈椎病诊断标准者;②神志正常,行为配合,言语清晰,能正确表达灸感者;③志愿参与临床研究者;④年龄18~70岁者。

1.4 排除标准

①有严重心、肺、肝、肾等重要脏器疾患及严重精神障碍者;②急性椎间盘突出,或颈椎有骨折、脱位、结核、肿瘤、感染者;③除外因耳源性、眼源性、高血压病、动脉粥样硬化症引起的眩晕者。

2 治疗方法

2.1 热敏灸组

2.1.1 针刺

参照“十一五”国家级规划教材《针灸学》,选取风池、完骨、天柱、百会为主。患者取俯伏坐位或俯卧位,暴露颈部,局部皮肤常规消毒后进针。风池穴用0.30 mm×50 mm毫针向鼻尖方向刺入1.0~1.2寸,力求使针感向头部放射;百会穴进针后,右手拇、食(示)指尖捏住针柄下半部,中指紧贴针体末端,沿皮将针体快速推至帽状腱膜下层。当针到达帽状腱膜下层后,指下会感到阻力减小,然后将针沿头皮推进1.5~2.0寸,施捻转泻法;完骨、天柱穴常规操作,用0.30 mm×40 mm毫针直刺1~1.2寸,得气即可。

2.1.2 热敏灸

在颈项、肩胛部热敏化高发区寻找热敏点,采用苏州医疗用品厂有限公司生产的艾条(纯艾条,直径2.5 cm、长12 cm),初始多在颈夹脊穴、百会、大椎、至阳、手三里、阳陵泉等穴位附近或皮下。按陈日新等[3]方法,先行回旋灸2 min温热局部气血,继以雀啄灸2 min加强敏化,循经往返灸2 min激发经气,再施以温和灸发动感传、开通经络。当某穴位出现透热、扩热、传热、局部不热(或微热)远部热、表面不热(或微热)深部热或其他非热感等(如酸、胀、压、重等)感传时,此即是热敏化穴,探查出所有的热敏穴后,选择1~3个最敏感穴位予以施灸至感传消失,皮肤灼热为止。

2.2 温针组

针刺选穴同热敏灸组,捻转得气后施以温针灸,每穴连灸2壮。

2.3 疗程

上述操作均隔日1次,10次为1个疗程,疗程间休息5 d,2个疗程后观察疗效。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 症状与功能评分

在治疗前后采用颈性眩晕症状与功能评估量表[4]进行评分。眩晕16分,颈肩痛4分,头痛2分,日常生活及工作4分,心理及社会适应4分,满分30分。

3.1.2 TCD检查

所有患者在治疗前后进行TCD检测,分别测定椎动脉(VA)、基底动脉(BA)的平均血流速度(Vm)。

3.2 疗效标准

参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》制定疗效标准[2],症状功能评分效应值=[(治疗后积分-治疗前积分)/治疗后积分]×100%。

治愈:临床症状和体征消失,颈部能够正常活动及完成工作,并且积分值增加≥90%。

显效:临床症状和体征明显改善,颈部无明显不适,不影响工作,并且积分值增加80%~89%。

有效:临床症状和体征有所改善,并且积分值增加30%~79%。

无效:临床症状及体征较治疗前无明显变化,或积分值增加<30%。

3.3 统计学方法

采用SPSS19.0软件进行统计学处理,计量资料以均数±标准值表示,如果符合正态分布和方差齐性,组内比较采用配对检验,组间比较采用两个独立样本检验,否则两组间比较采用检验;计数资料采用卡方检验或确切概率检验法。所有的统计检验均双侧检验,均以<0.05表示差异有统计学意义,<0.01表示差异有高度统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组治疗前后症状与功能评分比较

由表1示,两组患者治疗前症状与功能评分比较差异无统计学意义(>0.05)。两组治疗后症状与功能评分均有提高,但热敏灸组评分增加值大于温针组,差异有统计学意义(<0.05)。

表1 两组治疗前后症状与功能评分比较 (±s,分)

注:与治疗前比较1)<0.01;与温针组比较2)<0.05

3.4.2 两组治疗前后VA与VB的Vm比较

由表2示,两组患者治疗前VA、BA的Vm比较差异无统计学意义(>0.05)。经20次治疗后,与治疗前比较,热敏灸组在改善患者VA、BA的Vm方面均优于温针组(<0.05),差异有统计学意义。

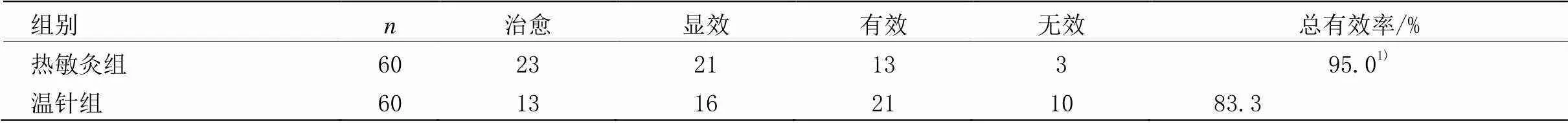

3.4.3 两组临床疗效比较

由表3示,经20次治疗后,热敏灸组总有效率为95.0%,温针组总有效率为83.3%,两组总有效率经卡方检验,2=9.105,=0.028<0.05,差异有统计学意义,说明热敏灸组总有效率优于温针组。

表2 两组治疗前后VA与BA的Vm比较 (±s,cm/s)

注:与温针组比较1)<0.05

表3 两组临床疗效比较 (n)

注:与温针组比较1)<0.05

4 讨论

椎动脉型颈椎病是一种常见的颈椎病,其发病机制复杂,一般认为颈椎退变对血管的机械性压迫是发病的基础,而颈椎退变及由此产生的炎性病变对椎动脉周围神经的刺激是其发病的主要原因,压迫和刺激,导致椎动脉供血减少[5]。本病属中医学“眩晕”范畴,其病变多因经脉气血瘀阻,气血不能上充于脑,使清阳受阻,脑不得养所致。《灵枢·口问》:“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩。”

椎动脉型颈椎病症状表现在脑,而病变部位在颈项部。选用颈项部的风池、天柱、完骨等穴,以激发人体经气,调畅脑部脉络之气血运行,使清阳之气上升入清窍;头为诸阳之会,百脉之宗,百会穴则为各经脉气会聚之处,穴性属阳,又于阳中寓阴,针刺百会能通达阴阳脉络,连贯周身经穴,对于调节机体阴阳平衡起着极为重要的作用,是治疗眩晕的要穴。我们的前期研究表明,温针风池、天柱等穴可有效改善颈性眩晕患者临床症状[6]。“热敏灸”为近年来兴起的一种新型的艾灸方法,通过艾热刺激随疾病而出现的热敏反应点,激发循经感传,使气至病所,从而达到治愈疾病目的[7-8]。有研究表明热敏灸治疗椎动脉型颈椎病总有效率高达97.0%[9]。

本研究结果显示,通过针刺风池、天柱、完骨及百会诸穴,并结合热敏灸疗法,可以促进患者椎-基底动脉平均血液流速,这与蔡国伟等[10]的临床研究相符。而且能显著改善患者眩晕症状,提高患者生活质量,总有效率高达95.0%,优于温针组的83.3%。

综上所述,本研究着重选用风池、完骨、天柱、百会等穴,结合热敏灸疗法治疗椎动脉型颈椎病,疗效显著,更能明显减轻患者眩晕和疼痛症状。采用针灸结合的治疗既针对本病的病变部位,也符合本病的病变机理,少而精的针刺选穴配合以灸为主的治疗手段也适应现代社会日益发展的临床要求。

[1] 张慧兰,仲远明,彭国民,等.耳压加体针对椎动脉型颈椎病的影响[J].中国针灸,2006,26(10):697-700.

[2] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:186-187.

[3] 陈日新,康明非.腧穴热敏化:艾灸新疗法[M].北京:人民卫生出版社,2006:163.

[4] 王楚怀,卓大宏.颈性眩晕患者症状与功能评估的初步研究[J].中国康复医学杂志,1998,13(6):245-247.

[5] 张清,孙树春.椎动脉型颈椎病发病机理的研究概况[J].中国中医骨伤科,1998,6(4):60-62.

[6] 罗开涛,钱立锋,高峰,等.温针灸配合脑电仿生仪治疗颈性眩晕的临床研究[J].中医正骨,2011,23(4):11-17.

[7] 魏新春,周美启.近5年热敏灸疗法的临床研究进展[J].中医药临床杂志,2011,23(9):837-839.

[8] 王欣.热敏灸治疗神经系统疾病的研究进展[J].实用中西医结合临床,2014,(2):92-94.

[9] 高峰,罗开涛,范迪慧,等.热敏灸治疗椎动脉型颈椎病33例[J].上海针灸杂志,2011,30(7):483.

[10] 蔡国伟,薛远志,李刚,等.热敏灸治疗颈性眩晕疗效观察[J].上海针灸杂志,2012,31(7):475-476.

Comparative Study on Heat-sensitive Moxibustion Versus Warm Needling for Cervical Spondylosis of Vertebroarterial Type

314001,

To compare the efficacies between heat-sensitive moxibustion and warm needling in treating cervical spondylosis of vertebroarterial type.Totally 120 patients with cervical spondylosis of vertebroarterial type were randomized into a heat-sensitive moxibustion group and a warm needling group, 60 in each group. In addition to acupuncture at bilateral Fengchi (GB20), Wangu (GB12), Tianzhu (BL10), Dazhui (GV14) and Baihui (GV20), the heat-sensitive moxibustion group was given mild moxibustion to the heat-sensitive points in cervical and scapular regions, while the warm needling group was given regular moxibustion.Generally, after 20 treatment sessions, efficacy was found in both groups, and there were significant differences in both groups after intervention (<0.05), while the improvements of integral score, dizziness, cervical and shoulder pain, and the recovery and markedly-effective rate in the heat-sensitive moxibustion group were significantly superior to that in the warm needling group (<0.05).Compared to warm needling treatment, heat-sensitive moxibustion can more significantly improve dizziness and pain in patients with cervical spondylosis of vertebroarterial type, and thus enhance the therapeutic efficacy.

Moxa stick moxibustion; Heat-sensitive moxibustion; Needle warming therapy; Cervical spondylosis

1005-0957(2014)12-1135-03

R246.2

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2014.12.1135

2014-04-20

浙江省中医基层适宜技术培育和推广研究计划(2011ZS005);嘉兴市科技局一般科技项目(SA2011AY1179)

罗开涛(1974 - ),男,副主任医师