乙状窦后锁孔入路颈静脉孔区肿瘤手术治疗探讨

2014-05-06王加充王鹏程刘小丘赵建农

王加充,王鹏程,刘小丘,赵建农

(海南省人民医院神经外科,海南 海口 570311)

乙状窦后锁孔入路颈静脉孔区肿瘤手术治疗探讨

王加充,王鹏程,刘小丘,赵建农

(海南省人民医院神经外科,海南 海口 570311)

目的探讨经枕下海乙状窦后锁孔入路对颈静脉孔区肿瘤的手术治疗。方法8例颈静脉孔区占位病变,均采用乙状窦后“锁孔”入路。结果6例肿瘤全切,2例有少许残余。术后病理神经鞘瘤3例,脑膜瘤2例,黑色素瘤1例,胆脂瘤2例。临床症状均好转,4例术前吞咽障碍术后3个月恢复正常。结论枕下乙状窦后锁孔入路在内镜辅助下对颈静脉孔区肿瘤切除是安全、可行的,但由于目前手术器械所限,对颈静脉孔区肿瘤有一定的选择性。

乙状窦后入路;颈静脉孔;肿瘤;锁孔;内窥镜

传统在显微镜下以枕下远外侧入路为主切除颈静脉孔区肿瘤,乙状窦后锁孔入路的文献国内报道不少,但大部分主要应用于内听道、岩尖区的病变。张恒柱等[1]把“锁孔”手术融入乙状窦后入路的可行性研究中发现部分下斜坡也可适用,但临床应用上鲜有报道。笔者在临床上选择部分的颈静脉孔区肿瘤患者应用后颅窝乙状窦后锁孔入路进行手术切除,效果良好,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2006年3月至2011年10月8例颈静脉孔区肿瘤患者,男性5例,女性3例,年龄27~65岁,平均38岁。其中脑膜瘤2例,胆脂瘤2例,黑色素瘤1例,神经鞘瘤3例。以饮水呛咳、吞咽困难为首发症状者6例,头晕、行走不稳为首发症状者2例,伴有声音嘶哑者3例。查体咽反射均有不同程度减退,患侧斜方肌萎缩提肩无力1例。所有患者均行CT和MRI检查。肿瘤最大为3 cm×4 cm×5 cm,最小2 cm×3.5 cm×3 cm。神经鞘瘤MRI表现为等或稍长T1、长T2信号,增强后实体部分明显增强,其中2例有囊性变(长TI、长T2),1例肿瘤朝颈静脉孔外生长。脑膜瘤MRI表现为等T1、长T2类园信号,均匀强化,有时神经鞘瘤难以鉴别,MRI强化有典型“鼠尾征”。黑色素瘤影像学上比较典型,T1高信号,T2为低信号,有强化。1例胆脂瘤表现为较典型的硬膜外长T1、长T2信号,无强化,周边不规整。

1.2 手术方法 静脉复合全麻。均采用乙状窦后锁孔进路,耳后“S”弧形切开皮肤达骨面,确定横窦与乙状窦的交汇点,钻孔铣骨瓣,骨窗直径为2.5~3 cm,骨窗外侧暴露乙状窦后缘,上缘暴露横窦与乙状窦交汇处,下缘距枕骨大孔将近1 cm,类似直立椭圆形。放射状切开硬脑膜。先打开枕大池的蛛网膜,释放脑脊液,使脑压下降,小脑组织塌陷,显露出小脑外侧间隙,用30°、70°内窥镜神经内镜对解剖标志进行辨认。先于显微镜下四周锐性游离蛛网膜充分释放脑脊液、显露肿瘤后,用电生理探测针探查肿瘤与周围神经结构的关系,用绵片把横在视野的血管推移保护好,先行囊内充分减压,沿肿瘤与周围结构间的蛛网膜界面悉心分离,分块切除肿瘤。颈静脉孔因肿瘤不同程度的生长扩大,在神经内镜辅助下将部分向孔外生长的肿瘤“掏”出来。术后需严密缝合硬脑膜,骨瓣回复。

2 结 果

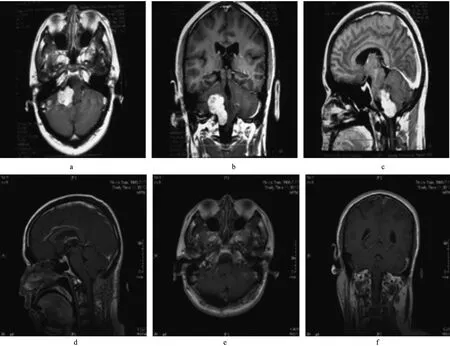

8例患者均采用枕下乙状窦后“锁孔”入路,骨窗上缘暴露横窦下缘,前缘到乙状窦后缘。术中6例在开骨瓣时都发现乳突导静脉并予以处理。6例肿瘤全切,2例有少许残余。术后门诊随访7例,最短3个月,最长3年,1例失访。临床症状均好转,4例术前吞咽障碍术后3个月恢复正常。术后患者无一例死亡,所有患者术后第2天可下床活动,无一例出现脑脊液漏。3例饮水呛咳症状明显好转,2例术后声音嘶哑较术前加重,3个月后明显恢复。1例患者声音嘶哑较术前无明显改善(图1)。1例需留胃管进食。术后病理神经鞘瘤3例,脑膜瘤2例,黑色素瘤1例,胆脂瘤2例。

图1 术前术后MRI图

3 讨论

3.1 锁孔手术的骨瓣定位 在神经内镜辅助下处理桥脑小脑角及附近区域病变常用枕下乙状窦后“锁孔”入路,Bernardo等[2]认为结合内镜经乙状窦后可以对颈静脉孔区的Ⅸ、Ⅹ进行解剖。李泽群等[3]和廖建春等[4]对该入路的骨窗定位以及显微解剖学进行研究认为乙状窦后“锁孔”入路位于乳突垂直4 cm切口,上端恰于横窦体表投影的上缘。经过缓慢释放脑脊液,小脑半球组织充分塌陷后可以暴露上缘到三叉、外展、下缘枕骨大孔及颈静脉孔区附近上中下斜坡病变。可以根据手术病变的部位不同,小骨窗可适度下移,这样在处理中、下斜坡病变时仍可以有一个良好的暴露视野。在本组手术中参照李泽群的方法,总结处理骨窗暴露手术区域有三要点:(1)骨窗外缘要暴露乙状窦的内沿,与骨窗纵轴等长尽可能偏外侧,更能接近颈静脉孔区;(2)骨窗下缘尽可能低,靠近枕骨大孔,有利于从枕大池释放脑脊液;(3)释放脑脊液要有耐心,小脑组织塌陷越好,尽可能减少牵拉脑组织避免脑挫伤。

3.2 颈静脉区肿瘤的临床分型及选择 任何手术入路都有其适合指征,当前强调肿瘤个性化治疗,因此,根据肿瘤的特性及生长特点选择适合入路在术前准备中尤为重要。任何成年人都可以发生颈静脉孔区肿瘤,首先为颈静脉球瘤,其次为神经鞘瘤,源于后组颅神经占颅内神经鞘瘤的2.9%。Kaye等[5]把颈静脉孔区神经鞘瘤分A、B、C、D等4型。根据本组病例的临床表现,舌咽神经损害多为首发症状,晚期大都伴有小脑功能障碍,同时伴随眩晕、耳鸣等症状。患者组中首发症状为小脑功能障碍占首位,A型肿瘤多起自Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ神经的脑池段,早期症状表现不明显,待肿瘤逐渐增大后出现听力下降和小脑症状,因此,此类肿瘤就诊时体积相对较大。B型肿瘤较早累及颈静脉孔,压迫出孔神经,早期出现后组颅神经症状。C型肿瘤源于颅神经颅外段,与颅内组织关系不大,一般只表现为单一颅神经症状。D型肿瘤为颅内外沟通,主要以小脑症状或颈静脉孔综合征为主的症状和体征。而颈静脉孔区脑膜瘤的早期临床症状一般不明显。本组考虑到手术操作的局限因素,选择A、B型以颅内生长为主的肿瘤作为手术对象。以A型为主,但有1例神经鞘肿瘤部分朝孔外生长。笔者认为由于在颈静脉孔及颅内Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ颅神经之间组织疏松,颈静脉孔外周有纤维膜包绕,形成压力外高内低的解剖特点,颅内肿瘤切除减压同时孔外肿瘤会自动被“挤”过来达到全切。有时肿瘤越大,可以“扩张”出一定的空间,相当于自然通道,有利于手术操作。

3.3 手术入路的评价 脑干斜坡硬膜内结构对应分为上、中、下三个间隙,Rhoton等[6]认为充分利用上述三个解剖间隙进行手术操作,以乙状窦后“锁孔”入路骨窗开口如要处理下斜坡病变,应尽量靠近横窦下缘及乙状窦后缘,根据病变部位的不同,乳突后锁孔入路的骨窗可适当移动。与传统远外侧手术入路相比,头皮切口小而简单。与枕髁后锁孔入路相比,骨窗稍靠上,位于部分枕下肌群的上半部分肌肉较薄,切口小手术简单,不需做过多的骨质磨除。术中发现神经鞘瘤基本都起源于舌咽神经,颈静脉孔受挤压,轻度扩大,面、前庭蜗神经被推移到肿瘤上内侧,副神经、迷走神颈和舌下神经多半位于肿瘤下方,有时被挤散开。有时神经鞘瘤载瘤神经难以辨认[7],可以用电生理监测手段加以区别。神经鞘瘤质地较软,血供不丰富,包膜完整,囊性变者囊壁与周围脑组织或颅神经粘连紧密,难以切除干净,术后残留。脑膜瘤起源于斜坡周边蛛网膜,大部分位于桥小脑角和岩斜坡区小脑延髓池,向上桥小脑角和岩斜坡,向下枕骨大孔,少向颈静脉孔内生长,肿瘤较大可以累及颈静脉孔。胆脂瘤血运不丰富,与周围神经粘连,而且有钻缝特点,直观显微镜下容易漏过。但在本组病例中,手术操作过程发现乳突后锁孔入路在处理后组颅神经及下斜坡部位的病变时有如下问题:(1)即使骨窗适当往下移,与颈静脉孔平面的关系,术者仍有“往下看”的角度,显微镜下视野有死角,应用内窥镜“鱼眼效应”可以弥补不足,扩宽了术野,也扩充了手术适应证。(2)目前常用的手术器械都是根据直视需求条件下设计,对于在后组颅神经的垂直面上操作有些困难,如果能改进器械设计或许可以解决这个问题。从手术入路途径就最短原则,根据本组手术观察,该入路到达颈静脉孔区的距离比到达内听道的距离还要短。(3)形成“自然间隙”是很重要的,肿瘤足够大可以把周围神经、血管“撑开”,如肿瘤较小,手术操作必须“穿梭”后组各神经、血管之间,这要求显微倍数要放大,保证看“清楚”勿损伤神经血管。

“锁孔”入口直径虽然小,但讲究利用自然间隙,加用内镜辅助可使术中视野更宽。手术入路过程创伤小,没必要过多暴露及干预周围的脑组织和血管及神经,手术创伤并发症少,术后恢复快。但由于要求精确,“锁孔”骨窗的定位和病例的选择尤为重要。如果肿瘤巨大,广泛侵袭周围结构,术中无法辨认重要的解剖结构,须采用常规手术。因为狭小的入路一旦发生重要血管神经的损伤,其后果是严重的。目前对于颈静脉孔区神经鞘瘤全切与神经功能的保护仍有争议,Sedney等[7]认为肿瘤残留与神经功能的保留有关,但是否增加肿瘤复发并没有统计学意义,因为残留肿瘤可以通过多种治疗方法予以解决。

综上所述,枕下乙状窦后锁孔入路在内镜辅助下对于部分颈静脉孔区肿瘤切除是可行、安全的。随着内镜技术的手术应用日渐成熟及显微器械的设计发展,简便微创的乙状窦后“锁孔”入路在颈静脉孔区的运用值得期待。

[1]张恒柱,兰 青.远外侧枕髁后锁孔手术入路设计与显微解剖学实验研究[J].中国微侵袭神经外科杂志,2005,10(3):125-128.

[2]Bernardo A,Boeris D,Evins AI,et al.A combined dual-port endoscope-assisted pre-and retrosigmoid approach to the cerebellopontine angle:an extensive anatomo-surgical study[J].Neurosurg Rev, 2014[Epub ahead of print]

[3]李泽群,兰 青.乙状窦后锁孔入路的显微解剖学研究[J].中华显微外科杂志,2009,32(4):301-304.

[4]廖建春,王君玉,胡国汉,等.内窥镜辅助下乙状窦前后锁孔手术入路的应用解剖[J].解剖与临床,2008,13(3):147-150.

[5]Kaye AH,Hahn JF,Kinney SE,et al.Jugular foramen schwannomas[J].J Neurosurg,1984,60(5):1045-1053.

[6]Rhoton AL Jr.The cerebellopontine angle and posterior fossa cranial nerves by the retrosigmoid approach[J].Neurosurgery,2000,47 (3):93-129.

[7]Sedney CL,Nonaka Y,Bulsara KR,et al.Microsurgical management of jugular foramen schwannomas[J].Neurosurgery,2013,72 (1):42-46.

10.3969/j.issn.1003-6350.2014.14.0822

R730.56

B

1003—6350(2014)14—2124—03

2014-04-07)

海南省卫生厅资助课题(编号:琼卫-200716)

王加充。E-mail:wjc1972@163.com