华夏百越文化与东南亚

——兼谈建设华夏百越文化博览园的构想

2014-04-21古小松

古小松

华夏百越文化与东南亚

——兼谈建设华夏百越文化博览园的构想

古小松

古代的百越部落分布于从长江、珠江、红河到湄公河流域的广阔地域。百越人创造了辉煌的稻作文化等,并与中原文化一起融合构建了光辉灿烂的华夏文明。历经数千年的演变,保留有自身特色语言风俗的百越后人仍然居住在从华南到中南半岛广大地区。广西在地理和人文上都是百越的中枢。探讨百越文化,建设华夏百越文化博览园,不仅有助于民族和谐和本地区的繁荣发展,也有利于增进中国东南亚文化交流,建设21世纪海上丝绸之路。

华夏百越;历史文化;东南亚

一、地域与演变

(一)从长江、珠江、红河到湄公河

百越亦称百粤(越粤相通),他们还称为越人、古越人、越族、古越族,泛指古代中国南部从长江下游至两广云贵广大地区的古代部落或原住民。百越有许多支系,其中吴越、东瓯、闽越、南越、西瓯、骆越等支系是百越中的大族群,西瓯、骆越等演变为当下的汉族及中国国内外的一些少数民族,如壮族、傣族、黎族等,以及越南、老挝、泰国、缅甸、印度境内的京族、岱族、佬族、泰族、掸族、阿洪人等族群。

从古到今,他们居住在从中国的长江口到珠江、红河、湄公河等流域的广大地区,涵盖了今日的沪、苏、浙、徽、湘、赣、闽、台、粤、桂、琼、滇、贵等省区以及越南、老挝、泰国和缅甸、印度的部分地区。因而,古籍记载:“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”①《汉书·地理志》。。

该地区的地理气候不同于长江以北区域,其特点有四:一是地处热带与温带的过渡地带,位于北回归线的南北两侧,气候比较热,但不是极热;二是临海,从长江口到湄公河出海口,有漫长的海岸线,是海上丝绸之路的起点地区,对外开放交流便利和频繁;三是多江河,水资源丰富,种植和生产水稻等农作物有着得天独厚的条件;四是多山,古时交通往来不便,因而居民分布种类多,语言近似而不统一。

这里一年四季不同于温带,也不同于热带,既不像温带地区的冬季时间比较长,也不像热带地区的终年如夏,而是四季长短比较均匀。该地区背靠有“世界屋脊”之称的青藏高原,面临的是世界第一大洋——太平洋,海陆热力性质差异十分显著,形成了夏季由海洋吹向陆地的夏季风,带来大量的暖湿气流和降水;冬季是由陆地吹向海洋的冬季风,气流既干燥又寒冷,很难冷却达到饱和状态而形成降水,从而形成了世界上最典型的亚热带季风气候分布区,是世界上降水较多的地区之一,年降水量大于1500毫米,与同是北回归线穿过的热带沙漠气候分布区形成了鲜明的对照和强烈的反差,是名副其实的北回归线上的“绿洲”。

由于热量和水分都十分充足,且雨热同期,所以植物容易生长,动物种类也比较多,生物种数和个数都极其丰富。这里是世界上降水较丰富的地区之一,空气比较湿润,云雾天气相对较多,植被繁茂,树高叶大,气候环境非常适宜人类的生存,因而该地区成为世界上人口密集的地区之一②《中学地理教学参考》2005年第7、8期。。

(二)从东夷到南蛮

古代华夏五方之民,东方曰夷,被发文身,有不火食矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者。南方曰蛮,多喜欢吃生菜、色拉和醋。可见,夷乃先秦时期非华夏民族泛称之一,后来一般多用夷泛称环渤海而居,南至江淮的中国东方各族,亦称东夷。

“南蛮”一词在古时泛指南方的居民部落,南蛮的地理区域实际上已经涵盖了当时的中南半岛。南蛮的族群成分相当复杂,大体可分为百越、百濮与巴蜀三大族群体系。百越主要分布在长江以南的区域。

春秋时期,东夷与华夏迅速融合。今江浙一带是东夷与南蛮交会处。在文化上,东夷的文化先一步发展,所以他们往东南发展与该地区的南蛮结合,建立了越国。越国被楚国灭之后,越人往西、南扩散,形成了后来历史上的百越局面。百越中比较重要的部落有扬越、吴越、东瓯越、闽越、南越、西瓯越、雒越等。

扬越与吴越。扬越,也称“扬粤”。“江南曰扬州。”①见《尔稚·释地》。今长江下游上海、江苏、安徽、浙江等皆古扬州之属。古扬州之地为越人所居,故曰扬越。扬越人居住地以山地、丘陵、盆地、河谷为主,以农业为主,过定居生活,主要依靠种植水稻;吴越,一指吴国,二指吴地之越人。吴国和越国之民都是百越民族,历史上吴越并称。春秋时期,越王勾践一度败于吴国,后来勾践吸取教训,卧薪尝胆,发愤图强,终得灭吴。吴越广义上泛指现在的江苏南部、上海、浙江、安徽南部、江西东北部一带地区。在地域上,扬越与吴越有重叠之处,不同时期对该地区及该地区的越民有不同的称呼。

东瓯越。百越有东瓯、西瓯两支。东瓯之瓯,水名,即今浙江温州的瓯江。居住在今浙南的温州、丽水一带的越人称东瓯越。而前面狭义上的吴越是指苏南、上海、浙江钱塘江以北的杭州、嘉兴、湖州以及钱塘江以南的绍兴、宁波、金华、衢州等地。

闽越。古代居住在今福建的闽人,因分七族,故有七闽之称。“闽,东南越,越夷蛮之国也。”②见许慎《说文解字》。传说,公元前334年,越王无疆被楚威王打败后,其后人率领一支船队从海上南下进入闽江流域及周围地区,与当地土著族群融合,后来该地区的居民即被称为闽越人。公元前221年,秦始皇派兵南下平百越,置闽中郡,从此福建正式纳入中央版图。汉朝汉武帝发动灭闽之战,兵分多路,陆海同时进攻,闽越人终融合于汉。此后,闽越之称在历史上逐渐消失。

南越。“南越”有两种含义:一是,中国历史上有“北胡南越”之说,南越是对中国古代南方越人的总称;二是,这里所说的南越,是百越的一支,指古代居住在今广东地区的越人。《汉书》写作“南粤”,其意相同,后因此简称广东为粤。南越人是具有浓厚文化特色的古代南方族群,随着中原人的持续大规模南迁,原住民南越人与汉族长期杂居,多数土著居民逐渐与汉族融合,最终被汉化。没有被汉化的土著居民聚居地逐步缩小,这些土著居民后来演变为黎族、壮族等少数族群,退居山地。南越人已经汉化了,与中原已“书同文”,但留下了粤方言,读书发音仍然异于普通话,还有粤剧等。

西瓯越,简称西瓯。这是位于岭南西部的百越族群中最强悍的一支,曾在秦攻百越之战中顽强抵抗秦军。“(秦始皇)又利越之犀角、象齿、翡翠、珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万,为五军,一军塞镡城之岭,一军守九疑之塞,一军处番禺之都,一军守南野之界,一军结余干之水。三年不解甲驰弩,使监禄无以转饷;又以卒凿渠而通粮道,以与越人战,杀西瓯君译吁宋;而越人皆入丛薄中与禽兽处,莫肯为秦虏,相置桀骏以为将,而夜攻秦人,大破之,杀尉屠雎,伏尸流血数十万,乃发适戍以备之。”③《淮南子·人间训》,转引自郭振铎等:《越南通史》中国人民大学出版社出版2001年版,第134-135页。该战过后,西瓯人不断地往西、南迁移,到了今云南南部、越南北部、老挝、泰国、以及缅甸的掸邦、印度的阿萨姆邦等地,最显著的西瓯人的后裔是今天的泰国人和老挝人,分别建立了今日之泰国和老挝。留在原居住地之西瓯人的后裔是包括汉族在内的两广、云南境内的多个民族,比如讲粤语、壮语和平话的汉族、壮族、侗族、布依族、水族、仫佬族、毛南族、傣族等。

雒越。雒越人主要居住在今广西南部至红河三角洲及周围地区。中国重要学者罗香林先生认为:“西瓯与骆,本为越之二支”。④罗香林:《百越源流与文化》第66页,台湾中华丛书委员会1955年印行。蒙文通先生也认为:“骆越之与西瓯,自民族言本为二族,自地域言本为二地”。⑤蒙文通:《越史丛考》第82页,人民出版社1983年出版。结合古籍与当今的族群居民分布,大体可以知道,早年西瓯越人主要分布在珠江流域之柳江、红水河流域以北的广西区域,骆越人主要在红河三角洲一带,广东西南到广西西南一带是西瓯越人与骆越人混合杂居的地区。“茂名(今广东高州市),古西瓯越地”⑥见《太平御览》。。

要了解公元前雒越人的社会状况,应当主要根据中国古籍的有关记载。在中国唐代以前,中国史籍中关于雒越人的情况,出现过“雒王”、“骆王”和“雄王”的记载,分别见于成书于公元3世纪的《交州外域记》、成书于公元5世纪的《广州记》和《南越志》中。后来这几种史籍都已失传,这些零星记载被保留在《水经注》、《史记·索引》、《旧唐书》和《太平寰宇记》中。这些记载说:"交趾昔未有郡县之时,土地有雒田,其田从潮水上下,民垦食其田,因名为雒民,设雒王、雒侯,主诸郡县,县多为雒将,雒将铜印青绶。"(《交州外域记》)①引自黄国安等:《中越关系史简编》,广西人民出版社1986年版。骆越人是今越南主体民族京族的主要来源。随着中国自秦朝在交趾地区设立了郡县,中原人不断移居交趾地区,与雒越不断融合,雒越则愈来愈变成了今日越南京族。今京族人占了整个越南人口的90%,大约有8000万左右。

(三)从越国到岭南

从历史范畴,百越从兴起到消亡,可以看作是古代中国从长江口一直到北部湾地区的一个历史发展时期,大致可分为越国建立及其以前、越国灭亡到秦朝平定岭南以及秦汉以后三个阶段。在越国建立以前,该地区已经有众多的部落在此居住和繁衍,只是还没有冠以百越的族称而已。从历史记载,该地区的各族群称为百越是在越国灭亡之后,大批越国人往西、南迁移到了此后的广大地区,与当地的土著逐渐融合,人们才把该地区融合以后的各个部落称为百越。后来秦始皇统一中原后,跨过五岭,占领了该地区,并将其纳入中国版图,尤其是汉朝以后,直接派员治理该地区,不断移民,使该地区愈来愈汉化,以至于百越及其各支系的名称也逐渐消亡,最后就剩下已经从华夏独立出去的越南还有越族的叫法了。

1.越国始末

越国,是古代越人所建立的国家。中国夏朝、商朝、周朝时期,华夏族群扩张至中国东南方的长江下游即今江浙一带,与当地土著融合,并建立起一个诸侯国,即越国,相传其始祖为夏朝君主少康的庶子无余,大禹的直系后裔。“越侯传国三十馀叶,历殷至周敬王时,有越侯夫谭,子曰允常,拓土始大,称王,春秋贬为子,号为於越。”②见《正义舆地志》。

关于越国,后人最为津津乐道的是“卧薪尝胆”的故事。春秋时期,长江下游崛起两个国家:吴国与越国,吴国位于今江苏南部一带,建都于姑苏,即今江苏吴县。越国在今浙江一带,建都于会稽,即今浙江绍兴东南。长期以来,楚国联越制吴,造成吴越多年对立。公元前496年,吴王阖闾出兵攻打越国,两年后阖闾的儿子夫差击败了越国,越王勾践被押送到吴国做奴隶,勾践忍辱负重伺候了吴王三年后,夫差才对他消除戒心,并把他送回越国。勾践回国后并没有放弃复仇之心,他表面上服从吴王,但暗中训练精兵,强政励治,等待时机反击吴国。勾践由于害怕自己会贪图眼前的安逸,消磨报仇雪耻的意志,所以刻意为自己安排艰苦的生活环境。他晚上睡觉不用褥,只铺些薪柴草,又在屋里挂了一只苦胆,不时尝尝苦胆的味道,以不忘过去的耻辱。10年后,越国在勾践的领导下,实现了兵精粮足,转弱为强。公元前473年,勾践亲自带兵攻打吴国,最终灭掉了吴国。

越国前期是一个弱小国家,其核心统治区域主要在今天的浙江省诸暨、东阳、义乌和绍兴周边地区,勾践灭吴后,势力范围一度北达齐鲁,南入两广,东濒东海,西达今皖淮、赣鄱,雄踞东南一方③中国社会科学院历史研究所:《中国古代史常识》(先秦部分),中国青年出版社1981年版。。

越灭吴后一百多年,华夏诸国力量此消彼长,楚越由合作变成了对立。公元前334年,越王无疆欲效法列国征伐中原,发兵向北攻打齐国,齐王即派遣使者劝说越王西征楚国。越王无疆以为楚国分兵在列国争胜,国内空虚,因而出兵伐楚。其实,楚王早有灭越之心,并做了准备充分。公元前333年,楚威王领军进攻越国,大败越军,杀死无疆,把原来吴国、越国的土地全部攻下。

越国灭亡后,大量越人往南、西逃亡、迁移,散布到瓯江、闽江、珠江、红河等流域的广大地区,并与当地的土著融合,形成和开启了百越时代的局面。

2.岭南的开发

从越国灭亡到秦始皇统一中原一百多年的时间里,原来的越国地域逐渐汉化,越人的印记愈来愈少。离开故地的越人到了从瓯江至红河流域的新地方,与该地区的各处土著部落逐渐融合,形成了后来人们称之为百越的众多族群。不过,拥有文字记载的中原势力尚未到达这一区域,所以中国史籍有关百越区域的社会发展历史记载很少,人们难以确切了解到该地区的具体情况。只是到了秦朝的军队进攻该区域的前后,才把该区域的族群按地域称为东瓯越、闽越、南越、西瓯越、雒越等。包括“岭南”的称谓也是到了秦朝以后才出现的。因为秦朝以前中原的势力和文化主要在五岭以北,中原与五岭以南的交流很少。五岭以南与五岭以北在地理和人文等方面差异较大,所以人们慢慢形成了一个岭南的概念。

五岭是指越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭,大体分布在广西东部至广东东部和湖南、江西的交界处,是中国江南最大的横向构造带山脉,是长江和珠江二大流域的分水岭。岭南,即五岭以南。汉初,岭南是南越国的辖地。《晋书·地理志下》将秦代所立的南海、桂林、象郡称为“岭南三郡”,明确了岭南的区域范围。该地区北靠五岭,南临南海,西连云贵,东接福建,范围包括了今广东、广西、海南及越南中北部。历史上,唐朝设岭南道,包括曾经属于中国皇朝统治的今越南中北部。宋代以后,今越南中北部才分离出去。

岭南所涵盖的地区地理环境相近,属亚热带地区为主,最大的河流珠江,是中国第五长河,流量仅次于长江,居全国第二位。岭南水网纵横,气候温和,除水稻外,种果、种桑、育蚕、养鱼等,重视经济作物与多种经营。岭南拥有较长的海岸线和较早开放的港口,海上对外贸易活跃。该区域是百越部落最集中的地区,包括南越、西瓯越、雒越等。居民生活习惯有很多相同之处,吃米粉,抽水烟等。

商周时期,岭南与中原及长江流域已存在着政治、经济和文化等多方面的往来。战国时,岭北汉人因经商、逃亡或随军征战等原因,逐渐南来。但毕竟交通不便,加上语言差异,汉人大规模的南来,则是在秦代统一岭南后才开始的。秦始皇于公元前221年跨过五岭,占领了岭南广大地区,在该地区设立了南海(大体为今广东、海南)、桂林(大体为今广西)、象郡(大体为今广西南部和越南中北部)。在南征越人的过程中,秦始皇为了解决劳师费日的粮饷补给问题,派监禄在今广西兴安县城附近和大榕江镇之间开凿灵渠,支分湘水,连接漓水,建设起全长34公里,由铧嘴、大小天平、南北渠道、秦堤和陡门等部分组成的完整水道工程体系。灵渠这一人造河渠工程,沟通了越人地区的湘、漓二水,使长江水系与珠江水系得到连接。自秦朝始,大量的中原人移居岭南,包括50万秦军南征结束后都留了下来,后来还从内地征调1万5千名未婚女子为戍守军人缝补衣服,以及秦朝强迫大批的官吏、犯人和商人等移居岭南。秦朝末年,天下大乱,南海郡龙川令赵佗(真定人)乘机割据岭南,于公元前207年“击并桂林、象郡”,建立了以番禺(即今广州)为中心的割据政权“南越国”,自立为“南越武王”。南越国境内几乎都是百越族人,包括南越、西瓯、骆越等支系。

公元前204年,刘邦统一中国,建立了强大的汉朝。公元前113年,南越相吕嘉发动叛乱,汉武帝派伏波将军路博德率军征伐,于公元前111年灭南越国,在其地设置9郡:南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳。唐代开元年间,张九龄主持扩建大庾岭新道,使其成为连通岭南岭北的主要通道。“兹路既开,然后五岭以南人才出矣,财货通矣,中原之声教日进矣,遐陬之风俗日变矣。”①明代邱浚《广文献公开大庚岭路碑阴记》。

秦朝从中原地区强迫大量劳动人民迁来岭南,与越人杂居共处,他们是最早的大批移民,构成了岭南最早的汉族居民。汉唐以后也有大量的中原人移居岭南,他们与越人融合,有的地区汉人与越人融合后汉化成了汉人,有的地区移居来的汉人则被同化成越人。前来实边的中原人民带来了中原的文化与先进生产技术,不仅与当地的越族一起,胼手胝足,开发了岭南地区,而且还传布了中原地区文化技术,促进了民族之间的融合交流。

二、百越与华夏历史文化的交融

(一)今日百越之后裔

沧海桑田,经过千百年来的交流与发展,百越区域及族群已发生了巨大的变化,一个大的趋势就是不断地与华夏族群及文化的互动与交融。从地缘关系和历史文化角度看,当今百越人的后裔可以分为东区、中区和西南区三大板块。

一是东区,从长江口到珠江的下游地区,包括古代的吴越(扬越)、东瓯越、闽越、南越等。由于交通便利,与华夏族群及文化交流频繁,这里的百越族群已几乎完全与华夏族群融合,甚至可以说是几乎完全汉化了。古代扬越、吴越留下来至今的印记,除了人们熟知的越王勾践卧薪尝胆的故事,就是以“越”命名的越剧了。作为闽越的后裔福建人以及从福建迁移到台湾的闽南人,保持着妈祖的信仰,日常依然说着他们的闽南话。而南越的后人主要是今日的广府、潮汕、海南人,他们使用汉语汉字,但他们分别朗读出来的仍然是广东方言、潮汕方言、海南方言,粤剧仍在广东以及广西的部分地区,甚至在东南亚地区流行。

二是中区,即两广、海南、云贵区域的少数民族集中居住区,包括壮、傣、侗、黎、布依、水、毛南、仫佬族、仡佬族、京族等,大多是西瓯越和雒越的后裔,居住比较集中的地区为广西的西北部、广东的西北部、海南南部、贵州南部和云南南部,人数最多的是壮族,人口有一千多万。他们在文化上与汉文化交流比较多,甚至吸收了相当的华夏文化,但依然保留着自己的语言和很多独有的生活习俗。国家在政策上对他们也有一定的优惠倾斜。

三是西南区,位于中国版图之外的百越后人分布的区域,包括西瓯越的后人以及雒越的后人,主要分布在越南、老挝、泰国以及缅甸的掸邦和印度的阿萨姆邦。

云南大学的王文光教授则从百越的融合分化情况将其后裔划分为5个区域:其一,融合区,即吴越、闽越、东瓯融于华夏后,越民族群体分布的东北部即今江、浙、闽地区便成为融合区;其二,受汉文化影响的分化区,即今广西、云南东南部、贵州等地,经历代设置郡县,有汉族杂居其中,一直处于与华夏文化相互吸收、补充的历史过程之中,故分化为人数多少不等、民族大小不一的分布于中国境内的壮族、侗族、水族、布依族、仫佬族、毛南族、仡佬族等;其三,受多种历史文化影响而产生的重新组合区,主要为今越南。红河三角洲地区自古为骆越分布区之一,北有汉文化,西南有高棉民族及信上座部佛教的掸泰民族,南有印度尼西亚语族的占族。京族便在这诸多历史文化的影响下,在政治、经济、典章制度、文化思想方面最大限度地受汉族影响;其四,受印度佛教文化影响的异化区,包括中国云南的南部、西南部、老挝、泰国、缅甸掸邦。从自然地理位置上说,其北有澜沧江,东南有红河,西有巨大的阿拉干山脉,因而形成一个相对独立的分布区。虽然中原汉文化对该区有一定的影响,但由于地理邻近的原因,所以该区较多地接受了上座部佛教的影响;其五,原生文化区,即海南岛与台湾岛,虽然历史上与中原王朝的关系一直不断,但由于海峡之隔,所以当地土著族群较多地保存了百越民族群体的历史文化。

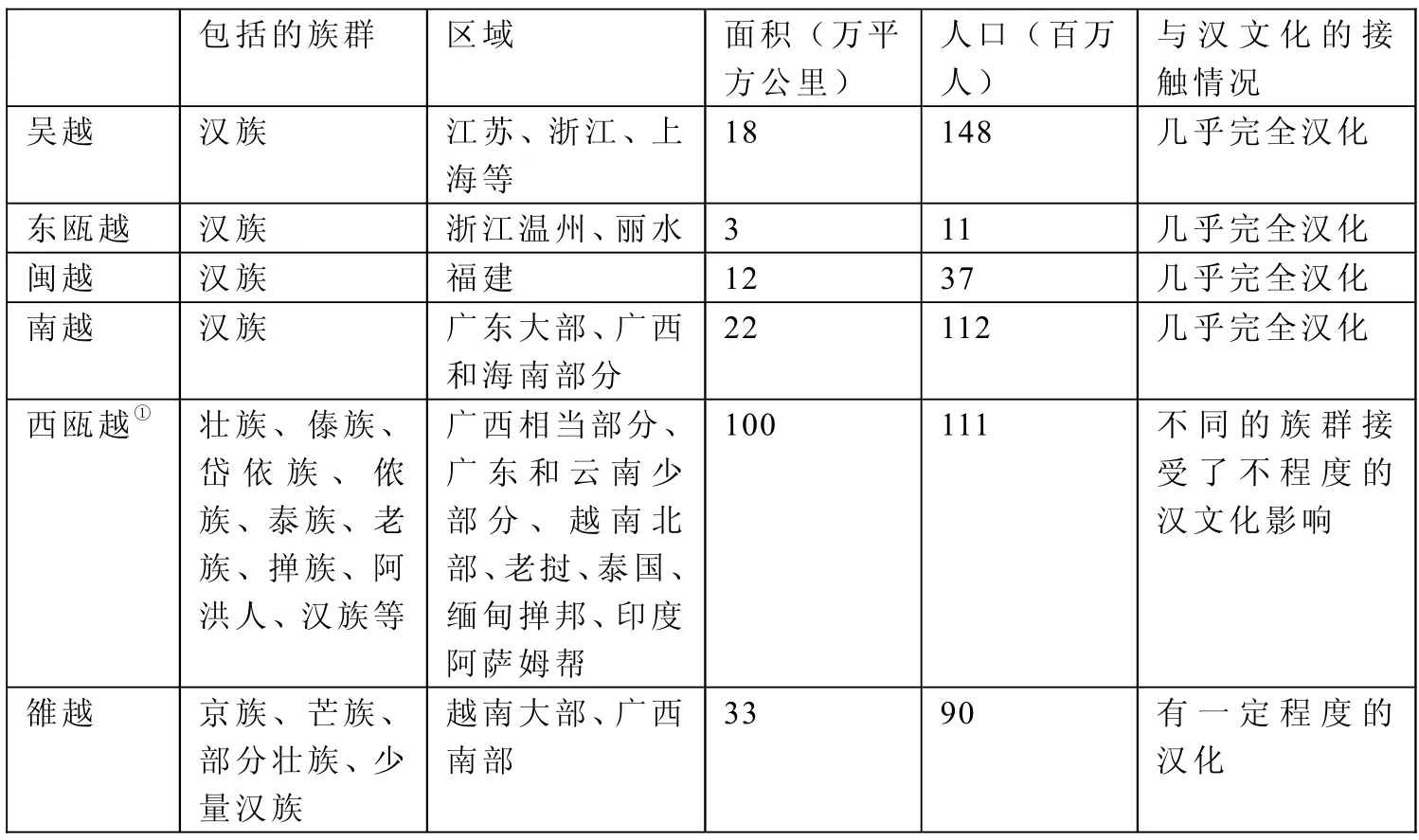

表1 百越后裔之分布

(二)华南与中南半岛:百越后裔在东南亚

在地理上,华南与中南半岛连为一体,从滇桂到中南半岛的地势大致北高南低,多山地、高原,山川大致南北走向,且山川相间排列,半岛地形犹如掌状。重要的澜沧江—湄公河、红河都发源于中国,然后流经中南半岛,再从半岛东部、南部注入大海。华南与中南半岛的平原多分布在东南部沿海地区,主要是大河下游面积广大的冲积平原和三角洲。

从地形上看,由于大江大河基本上是南北走向,这为人口的迁移提供了便利,所以自古以来很多族群就会顺江而下,造成中南半岛民族一般都是由土著民族和迁移自中国的民族糅合而成的状况。其中,百越后裔是中南半岛族群的重要部分,主要是西瓯越和雒越的后裔。

1.西瓯越的后裔

泰老壮傣掸侬一家亲。公元前3世纪前后,秦始皇平定岭南。居住在岭南地区的西瓯人一部分已汉化,一部分逐渐往西、南迁徙,在今广西的西南部、云南的南部、越南的西北、老挝、泰国、缅甸的东北部、印度的阿萨姆邦等连成一片的,约100万平方公里的广大地区定居和繁衍,现有人口约1亿多。除在中国的壮族、傣族等外,该族群共同体还有泰国的主体民族泰族、老挝的主体民族老族、缅甸的掸族、越南的岱族、侬族、泰族,甚至印度的阿洪人等。他们的生活习俗相同或相近,相互之间日常用语几乎可以听得懂。

尚未汉化者可以分为两大族群:壮侬岱依等族群和泰老掸傣族群。从分布看,壮侬岱依等族群主要居住珠江流域、红河流域及中越边境地区一带;而泰老掸傣族群则主要居住在中南半岛中西部的泰、老、缅以及中国云南的南部。由于地理差异等原因,壮侬岱依等族群越来越吸收更多的汉文化;而泰老掸傣族群则接受了不少的印度文化,尤其是上座部佛教。泰老支系是泰老掸傣族部分,甚至是整个泰老壮傣掸侬群体中人数最多,居住的地域也最广的。泰人是泰国的主体民族,有约四千万人,泰国面积达51万平方公里。

2.雒越的后裔

越南京族与芒族有一个共同的起源,他们的祖先是生活在红河三角洲地区的骆越人。在人种方面,芒族和京族都属于南方蒙古利亚人种,在宗教信仰、风俗习惯以及民间文化上有相同之处。尤其是在语言方面,越语与芒语的语法、语音和基本词汇很接近。通过对比可以发现,古代百越中的骆越人除一部分后人在中国的两广地区外,其余更多的之所以演变成今日的越南京族,主要是由于他们与中原族群两千多年来的长期交融,因此,京族的越汉融合程度愈来愈高。①对照东南亚土生华人的若干特征,越南京族的状况有过之而无不及。第一,中国人从秦汉开始就已大量移居安南,与当地的世居族群融合,这要比其他东南亚国家华人移居时间早得多;第二,越南京族保留的中国传统宗教信仰和风俗习惯比其他东南亚国家土生华人只有多不会少。越南人不但过春节、贴春联,而且结婚一定要贴大红汉字"囍";第三,越南语里有70%的词汇源自汉语,这比其他任何东南亚国家土生华人使用的语言所含的汉语借词比例都高得多;第四,越南人使用姓名与中国人几乎一样,越南的大姓是"阮"、"陈"、"黎"、"李"、"刘"等,这些在中国也是常见的姓。只是有一点,在族称认同上,越南主体民族京族不认为自己是华人。同时,骆越人的另一部分之所以成为今日的越南芒族,主要是由于他们后来不断地迁往红河三角洲西面的山区,跟中原族群接触愈来愈少,未能像京族那样吸收更多的汉文化,而保留了不少原先的瓯骆文化,如类似西瓯后人——壮族土司制度的郎道制度。

(三)重要的文化特征

斯土斯民,生生息息,百越人自古以来在与大自然的相处过程中,形成和保留了许多充满智慧而又缤纷多彩的特色文化,并为人类社会的发展进步做出了巨大的贡献。

1.动植物崇拜与图腾

(1)大象文化

大象是现在世界上最大的陆栖哺乳动物。在亚洲,大象历史上曾广布于中国长江以南至南亚和东南亚地区,现分布范围已缩小,主要见于印度、泰国、柬埔寨、越南等国及中国云南省西双版纳地区。

近期研究显示象有复杂的情绪,能为过去的亲人流泪,能记忆季节和草地的位置。大象善解人意,勤劳能干。聪明灵性的“象”,在中国传统文化里与“祥”字谐音,故被赋予了吉祥的寓意。人们以各种方式来表示对象的崇拜,如:象雕塑,有佛象木雕、战象木雕、家象木雕、象石雕、泥雕塑象;象织锦、象壁画、象工艺美术品;象音乐与象舞蹈,等等。

百越族群在古代就与象结下了不解之缘。公元前214年,秦始皇平定岭南,设立三郡,其中象郡就涵盖了今广西南部到越南的中北部。为什么把该地区命名为象郡,是否与当时该地区有很多大象有关,给人们留下了很大的想象空间。

南宁人很早就有对象的崇拜。传说在古代,秦始皇为治理南方的水患,把岭南的5头宝象赶来,以堵住山洪,永保平安。5头大象在临近南宁的时候便停步不前了,秦始皇用手去拍大象的屁股,却拍了个空,他不禁大怒,醒来后才知道原来是一场梦。梦醒的秦始皇半信半疑地派人去南方打探。南宁的南面果然多了5座酷似大象的山,从此以后,南宁这块地方的水患减少了,五象岭成了人们心目中保护南宁的吉祥形象。如果从地理环境、历史文化渊源、人们追求吉祥等因素考虑,南宁其实称为象城更好。

象在古代中国多是南方邻国进贡的礼品,皇家多驯养象用来在典礼时显示威仪。东南亚地区在最早公元前5世纪到20世纪均有使用大象作战的纪录。

(2)青蛙崇拜

变幻无穷的天空和气象,一时红日当顶,和风拂面,万里晴空,一时乌云密布,雷鸣电闪,狂风骤雨,这对原始人来说是多么不可思议。尤其是百越所居住的地区是亚热带地区,雷雨较多,气候变化较大。随着时间的推移,古人开始对各种自然现象之间的因果关系进行观察,力图找出各种之间的联系,那些与人们生活生产攸关的动物、植物自然便成了他们每日接触了解甚至崇拜对象。

青蛙与雨水、稻禾关系密切。在科学技术极其落后的情况下,古人注意到青蛙的鸣叫声与风雨有着很大关系,通过“青蛙叫,暴雨到”的现象和两栖生存的能力,认为青蛙是能呼风唤雨、驾驭洪水的神灵物,能给人传递风雨的信息;每年春天,青蛙叫时播种季节到了。青蛙的这种“能力”,先民便对它产生了畏惧和崇拜,“恐惧创造神”,青蛙成了百越先民们的氏族图腾崇拜的偶像。

青蛙不仅能预告晴雨,且是水稻生产的益虫。青蛙能为人们捕捉害虫,保护禾苗,获得丰收,这也是壮族等百越族群以青蛙为图腾的一个重要缘由。

(3)槟榔文化

“此客初未谙,劝食俗难阻。

中虚畏泄气,始嚼忽半吐。

吸精得微甘,着齿随亦苦。

面目太严冷,滋味绝媚妩。”

这是宋朝诗人苏轼的一首描写槟榔及其食用习俗的诗歌。“槟榔树高十余丈,皮似青铜,节如斑竹。下本不大,上枝不小。稠直亭亭,千万若一。深秀无柯,端顶有叶,叶似甘蕉,条泒开破。仰望如插丛蕉于竹桫;风至独动,似举羽扇之扫天。叶下系数房,房缀数十实,实大如桃李,天生棘重累其下,所以御卫其实也。味苦涩,剖其皮,煮其肤,坚如干枣,作鸡心状,破皮作锦纹者佳①见《南方草木状》。。”

从华南到东南亚,很多族群特别是越人都有咀嚼槟榔的习惯,常杂以蒌叶、砂仁、豆蔻,贮荷包中,竟日细嚼,唇摇齿转,吐汁鲜红。南方人咀嚼槟榔的风气,由来已久,主要是槟榔有三大功用:一是“醒能使之醉,盖食之久则熏然颊赤若饮酒然”,所以人们像抽烟那样把咀嚼槟榔作为一种习惯。甚至接待客人,也以槟榔招待;二是作为药用,由于长期嚼食槟榔,牙齿由红而黑。嚼槟榔染黑了的牙齿不会害“虫牙”,“少齿疾发生”。染齿,是为了预防疾病发生,染齿是在嚼槟榔的过程中不知不觉地完成的;三是喜庆之礼物。每逢喜庆节日,相互赠送,尤以婚期吉庆,不给喜糖尚可以,不送槟榔就是失礼。一些部族的年轻人从谈情说爱到谈婚论嫁,槟榔就是定情订婚之物,少之不得。

2.衣食住行

吃穿住行是人类生活的基本需要。百越人创造的稻作文化、树皮衣、干栏式建筑、制舟行水等,不仅体现了自身的日常生活的基本要求,也为人类做出了杰出的贡献。

(1)稻作文化

水稻是人类重要的粮食作物之一。稻作文化是指人们以水稻种植为主要生存和发展方式的文化。

从我国江浙、两广、福建、海南、台湾、云贵以及泰国、老挝、越南、缅甸,一直延伸到印度阿萨姆邦,是一个半弧形地带,科学研究已经证明这里就是稻谷栽培的起源地,而这个地带正好和古书上的百越民族居住过的地方重合,而且现在也是栽培水稻最多的地方。1973年在浙江省余姚县河姆渡村发现了距今六、七千年的大量稻谷遗迹,证明新石器时代江南一带就居住着以种植水稻为生的人类。

水稻的驯化和栽培,是人类文明进程中的大事。目前学界普遍认为,亚洲栽培稻是在1万多年前由东亚的野生稻人工驯化而来,分布于华南的普通野生稻是亚洲栽培水稻的野生祖先种源。

(2)树皮衣

在古代中国,纺织生产还不发达的时候,一般说法是北方的族群多是穿兽皮为衣,而南方的族群,特别是许多百越居民是穿树皮衣,他们把树皮剥下来,经过拍打粗加工变成薄薄的树皮布,串起来就后成为无缝的衣服。树皮衣具有非常重要的历史价值,被誉为“服装活化石”。树皮布是具有世界性影响的重大发明,穿用树皮布做的衣服,不是野蛮落后的标志,而是文明进步的象征。树皮布在人类学及文化史上有着不可替代的特殊地位,因为只有树皮布才可证明,人类衣物从无纺布到有纺布的发展过程。

用树皮布制作衣服,是百越居民对人类社会的伟大贡献。海南岛的黎族树皮衣距今已有3000多年的历史,它是由海南黎族先民用楮树等树皮经过繁琐的工序手工制成,主要用于遮羞、保暖,海南黎族树皮衣主要分布在中南部黎族集聚区。

近年学术界提出,世界树皮布文化可能源自中国南方,特别是岭南至云南一带。在香港至环珠江口如深圳、珠海等地,曾发现迄今所知世界最早期的树皮衣制作工具。有专家指出:“在类衣服历史上,发源于中国的纺织丝布和楮树皮的无纺织布,同样是具有世界性影响的重大发明。丝织品由丝绸之路自中国西向,在陆路上远达西欧,最后进入英伦三岛。树皮布技术自南中国南向进发中南半岛,席卷东南亚岛屿后,从海路上跨过太平洋岛屿进入中美洲。”

(3)干栏式建筑

“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜乌兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之”①见《韩非子·五蠹篇》。。“南越巢居,北朔穴居,避寒暑也”②见张华《博物志》。。上层住人、下层圈畜的房屋,史书上称为“干栏”,有的地方叫“高脚屋”。百越族群地处亚热带地区,气候温和、雨水充沛、温差小、湿度大。这里的早期居民根据自然地理环境和气候特点,创造发明了最具有民族风格和特点的干栏式房屋建筑形式。干栏式民居除了透气凉爽外,也有避免瘴气、潮湿、淹水,并防止虫蛇进入的功能,另外,在架设上也较为简易。

干栏建筑,历史悠久,源远流长。据考古报道,在浙江吴兴县的钱山漾,江苏丹扬县的春草河、吴江县的梅堰,云南剑川的海门口等新石器时代文化遗址,都发现有属于干栏建筑的柱洞遗址或木桩遗物。浙江余姚县河姆渡新石器时代遗址,第四文化层发现有很多属于建筑物的遗迹,有“成行排列的木桩和大量的木梁、柱、地板等木板残件,共有数千件之多”。有些梁柱留有卯榫遗迹。考古专家认为,这是“干栏式木构长屋”的遗物。

按照下层透空柱梁空间的高度划分,有高楼式和低楼式两种。按照因地制宜、就地取材的习惯,干栏式有全竹、全木、半竹半木式的三种,屋顶也有草、瓦、树皮等三种。干栏建筑的取材和形式直接来源于自然环境,与周围的环境十分协调,是十分优美的人文景观。比较典型的干栏式建筑,是傣族的竹楼和侗族的木楼。

(4)制舟行水

在古时候,北方人善于骑马,坐车,南方的越族先民则由于本地区山多,河流多,面向大海,而善于制作舟船,行船渡人,捕鱼食用。他们傍水而居,依水而生,在渔猎生产生活中“陆事寡,水事重”,舟楫成为不可或缺的工具。他们“刳木为舟,剡木为楫,舟楫之利,以济不通”③见《易金·系辞》。。“今夕何夕兮,搴中洲流。今日何日兮,得与王子同舟④见《越人歌》。。”

东海、南海航路的打通与中国东南及南方沿海的百越民族的制舟行水文化是不可分割的。百越民族长期生活在河流纵贯、湖泊密布的泽国水乡,它们“非有城郭邑里”,“水行而山处”,交通往来为舟楫,地理环境使他们与“舟”结伴。越人善于驾舟的本领从浙江河姆渡与良渚文化中出土的划舟与木桨可见其历史久远。

早在春秋战国时期,各诸侯国间在江南连年爆发水战,这推动了造船业的发展。“至迟在春秋晚期,在浙江省境内,已经开始制造木板船。这是造船史上的一件大事”⑤见《浙江航运史》。。越国当年有专门的造船工场。“舟室者,勾践船宫也。去县五十里⑥见《越绝书》卷八。。”这个距离国都五十里、坐落在钱塘江南岸的“舟室”、“船宫”,就是越国的造船工场。

百越人背山面海,很早就走向海洋,是海上丝绸之路的最早开拓者。

3.生产与社会活动

远古的人类生活生产水平还比较低,他们生产用的工具、生活用的器具等还比较简单,后来才一步一步改进和发展,从百越人使用石斧石铲,制作印纹陶,发展到多种青铜器具,可见一斑。

(1)石斧石铲

石制工具是人类最早使用的生产工具之一。南方的百越人很早就已制作石铲,作为一种起土或翻土的农具,这在南方各越人部落的史前或商周遗址中有较多的发现。西瓯、骆越地区的大石铲颇具特色,它主要分布在左右江流域的丘陵或平原地带,主要形状为双肩,肩部有平斜二种,器身扁平而长,有直腰、束腰二种,短柄,刃部呈弧形,石质坚硬。

石斧和石锛也是南方各地十分常见的两种农具,其中的有段石锛和有肩石斧,更具有独特的地方文化风格。有段石锛平面呈梯形,以利于人手把握或捆绑,有肩石斧实际上是双肩状石斧,也是以利于把握而设计的。这两种石器农具一般认为分别源于江浙地区的早期文化遗存和广东中部的西樵山文化。从江浙闽台到东南亚及环太平洋沿岸地区,古代的土著部落都制作和使用有段石锛。

(2)印纹陶

印纹陶,是中国新石器时代晚期至汉代流行于百越分布区的最常见陶器种类。工艺上属于盘泥条筑法手工制作或慢轮制作,在制作陶胚时用带有印子的木板进行反复拍打,使陶胚牢固成形,并留下各种印纹。其烧制温度的低高,又分为印纹软陶和印纹硬陶。

几何印纹陶主要流行于浙江、江苏、安徽、福建、台湾、江西、广东、广西、云南等地,器形大都为日常用品,如瓮、坛、罐、盂、钵、杯、盘、尊等。器物多留有布纹、席纹、绳纹的痕迹,后渐趋丰富、精美,纹样均为几何形纹饰,主要有水波纹、米字纹、回字纹、方格纹、编织纹、云雷纹等。

几何印纹陶是百越民族的典型器物,工艺简单朴拙,与百越民族质朴的性格,自给自足的农耕生活方式息息相关。

(3)铜剑与铜鼓

百越人很早就懂得开采铜矿,炼铜,制作各种铜器,其中铜剑和铜鼓是最具代表性的两种。

铸造铜剑主要是东部地区的吴越人,其铸剑技术闻名天下。吴越故地是春秋时代青铜宝剑的故乡。干将和莫邪的故事流传甚广,浙江莫干山即由此得名,并有剑池遗址。因越人擅长铸造和使用青铜剑,所以在许多地方每每发现有古越人的青铜剑遗存。1965年在湖北出土一把越王勾践的宝剑,1973年在湖北江陵又出土一把越王州句剑,应该是当年楚国灭越国之所获。

多年来,从岭南、云南到中南半岛各地都有铜鼓发现,甚至一些少数民族至今还保存有铜鼓。发现铜鼓的地方主要是百越族群生存居住的地方。铜鼓的造型多种多样。在壮族地区发现了很多青蛙纹饰的铜鼓,也叫蛙神铜鼓。该种铜鼓是稻作文化、蛙神崇拜与青铜文化的统一结合体,有水稻的地方就有青蛙,蛙是鼓的神灵,鼓是蛙的寄身,这些共同支持着百越先民的心理。蛙纹铜鼓揭示了百越先民的社会生活及精神世界,记录了蛙神崇拜的起源、发展、演变之轨迹,留下了百越各部落融合的历史烙印。

三、增进中国东南亚人文交流

(一)从古百越到建设21世纪海上丝绸之路

海上丝绸之路,又被称为陶瓷之路,起点位于中国南方沿海,形成主因是因为中国东南沿海山多平原少,且内部往来不易,因此自古许多人便积极向海上发展。这是一条中国到西域与沿途各地进行双向贸易和文化交流的海上路线。具体路线及贸易货物是,由中国东南沿海港口出发,经中国南海、波斯湾、红海,将中国生产的丝绸、陶瓷、香料、茶叶等物产运往欧洲和亚非其他国家,而欧洲商人则通过此路将毛织品、象牙等带到中国。国家主席习近平2013年10月3日访问印尼,在印度尼西亚国会发表题为《携手建设中国—东盟命运共同体》的重要演讲,全面阐述中国对印尼和东盟睦邻友好政策时提出:“东南亚地区自古以来就是‘海上丝绸之路’的重要枢纽,中国愿同东盟国家加强海上合作,使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金,发展好海洋合作伙伴关系,共同建设21世纪‘海上丝绸之路’①新华社2013年10月3日雅加达电讯。。”

深入研究百越文化可见,百越之地就是海上丝绸之路的起点地区,百越人就是最早的开拓者。最早、最详细记载海上“丝绸之路”航线的是著名的《汉书·地理志》。西汉初年,汉武帝平南越后,即派使者沿着百越民间开辟的航线,从广州出发,带领船队远航南海和印度洋,经过东南亚,横越孟加拉湾,到达印度半岛的东南部,抵达锡兰(今斯里兰卡)后返航。汉武帝时期开辟的航线,标志着海上丝绸之路的发端。明朝永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年)的28年间,中国使者郑和率领200多艘海船,27000多名官兵,先后七次下西洋,从江苏苏州的太仓刘家港起锚,到达东南亚、印度洋、红海、东非等地区,航程总计16万海里。

百越与东南亚有着千丝万缕的联系。地理上山连山,水连水,从海上可用舟船通达南洋各国,从陆上可乘车辆驾至各地。学者建议,随着高铁技术的发展和应用,应早日开通从百越区域最东面的上海,沿海南下经过百越各地,一直到达中南半岛最南端的新加坡,全长仅5000多公里,一天多的时间就可达到目的地。

在人文方面,百越人与东南亚人有三方面的密切关系,一是百越先民和南岛语族都善于乘舟水行,据科学家基因测序,发现中国南方居民与东南亚海岛的居民更接近,而离中国北方的居民更远,很可能东南亚海岛居民的远祖来自中国南方;二是如上所述,越南、老挝、泰国的主体族群及缅甸掸族与中国壮傣族群是同根生的民族;三是东南亚有3000多万的华人,他们90%都是近现代自百越地区迁移去的。这些对发展中国与东南亚的关系非常有利。中国与东盟在经历了建设自贸区的“黄金十年”之后,双方希望努力创造“钻石十年”,提出建设中国―东盟命运共同体、打造新海上丝绸之路正当其时,顺应时势。中国与东盟的双方贸易到2020年的目标是达到1万亿美元。

无论是地理位置,还是国家的多少、面积的大小、人口的多寡、经济总量的大小,推进与东南亚的合作都是海上丝绸之路的重头戏。从海上和陆上,搞好华南至东南亚的交流合作,实际上就完成了海上丝绸之路建设的半壁江山。发挥百越的历史人文因素作用,将对促进海上丝绸之路的建设起到积极的作用。

(二)百越中枢:广西的地位与作用

1.百越区域地理中心

从地理上看,今日广西位于百越区域的中心,接北联南,背靠中原,面临大海;承东启西,东有粤闽浙,西有滇老泰。可见广西战略地位重要,得天独厚。

如果从百越的历史文化看,广西是地下有遗存,地上有族群,外部有兄弟。百越的文化特征,广西基本都具备,有的非常突出。

2.稻作文化的故乡

中国科学院上海生科院国家基因研究中心韩斌课题组从全球不同生态区域中,选取了400多份普通野生水稻进行基因组重测序和序列变异鉴定,与先前的栽培稻基因组数据一起,构建出一张水稻全基因组遗传变异的精细图谱。通过这张精细图谱,他们发现水稻驯化从中国南方地区的普通野生稻开始,经过漫长的人工选择形成了粳稻;对驯化位点的鉴定和进一步分析发现,分布于中国广西的普通野生稻与栽培稻的亲缘关系最近,表明广西很可能是最初的驯化地点。他们同时还发现,水稻中的两大分支——粳稻和籼稻并非同时驯化出现。通过群体遗传学分析,可以大致推断出栽培水稻的扩散路径:人类祖先首先在广西的珠江流域,利用当地的野生稻种,经过漫长的人工选择,驯化出了粳稻,随后往北、南扩散,其中往南扩散的一支,进入了东南亚,在当地与野生稻种杂交,再经历不断的选择,产生了籼稻①英国《自然》杂志在线发表了Article题为《水稻全基因组遗传变异图谱的构建及驯化起源》的论文。。

广西南宁隆安一带气候炎热多雨,土地平坦宽阔、湖泊湿地众多,非常适合野生稻的生长,历史上这一带曾有广泛的野生稻分布。如今仍随处可见直立生长的野生稻。野生水稻被称为植物中的“大熊猫”,它最大的特点是抗病、抗虫害能力特别强,基本不会染虫害,并且这种水稻的结实率非常高,一穗就可以达千粒果实。野生稻的光合作用效率也非常惊人,高出现在水稻10倍左右。

广西先后在南宁市及其所辖的隆安县等地发现了古代越人稻神庙的遗址。2011年广西的专家在南宁市江南区江西镇那廊村发现了一处古代族群祭祀稻神庙遗址,稻神庙汉语名叫谷母大王庙,遗存有一座古铁钟。据钟上的铭文记载,稻神庙至少在清代康熙46年前就已存在了,是当地居民为了纪念创造水稻种植技术的稻祖神而建造的。于2012年广西的专家又在离南宁市不远的隆安县发现一个5000多年前的古越人大型稻作文化祭祀遗址群。遗址群以乔建镇儒浩稻神山为主体,包括高岭、大岭、安呑岭等祭祀坛,面积约10平方公里。

从南宁市的江南区江西镇到隆安县大体是连在一片的。专家认为,以南宁市隆安县、江南区和西乡塘区、崇左市扶绥县为中心的地区是中国野生稻的重要生长区,也是中国水稻文明的重要发源地,有大量的古代稻作文化遗存。古代的水稻栽培很有可能就是从这里开始的。

古越人用什么工具来栽培水稻呢?与稻作文化密切相关的大石铲也在广西隆安发现。“世界史前稻作文明最先进的工具是古骆越人发明的大石铲,它是学术界公认的新石器时代稻作文化的标志性文物。”目前国内外已知的大石铲出土遗址分布于40多个县区共130多处。而隆安一个县就达40多处,是世界上发现大石铲遗址最多的县区,这说明以隆安为中心的古越人居住区在新石器时代已出现了密集的稻作村落,有了规模化的稻作生产,是我国最早、规模最大、生产工具最先进的稻作中心。

好雨知时节,落下蛙先知。与稻作文化密切相关的还有百越人对青蛙的崇拜,广西的壮族等百越后裔所在的地区依然保持有青蛙节。

广西还有很多重要的百越古文化遗存,如中外驰名的花山崖壁画等,是中国重要的文化遗产,也是世界的重要文化遗产。可见,从图腾文化看,广西从古到今一直都是百越族群的重要地区。

3.西瓯越后裔——壮泰族群的家园

广西居住着百越重要的两个支系:西瓯越、雒越,尤其是西瓯越,秦朝以前是一个很强大的部落。今日留在广西的西瓯越后裔有壮、侗、布依、水、毛南、仫佬族等,其中壮族是当下中国人数最多的少数民族,1000多万,占广西总人口的三分之一。

秦朝开拓岭南后,西瓯越的后人往北是中原、往东是汉化了的南粤、往南是比自己更加汉化的骆越,因而他们只好往西南方向迁移发展。往西南,他们来到了中南半岛的中西部,其中有重要的一支是泰人,占据了湄公河中游和湄南河流域,建立了今日的泰国。与泰人很接近的一支是佬人,他们建立了今日的老挝。其他还有一些同根生的族群扎根在了越南北部、缅甸的掸邦和印度的阿萨姆邦。这些到了中南半岛的西瓯越后人一直把中国称为“秦”,“知秦不知汉”,因为它们是在秦朝攻占岭南后就离开故土了。

4.中国东南亚交流合作的重要平台

华南与东南亚海陆相交,其实就是广西与东南亚海陆相交。广西与越南有接近千公里的陆地边界,还与很多东南亚国家隔海相望。

地缘加上人文关系的紧密联系,广西在中国与东南亚的交流合作中,有着其他省市所不能取代的位置。随着中国与东南亚合作的加强,广西的地位和作用愈来愈突出,其中最显著的是,一年一度的中国—东盟博览会落户南宁。这是中国与东盟进行政治、经济、文化交流合作的重要平台。中国—东盟博览会自2004年举办以来,促进了中国与东南亚的交流合作,也推动了广西自身的发展。

(三)建设华夏百越文化博览园

中国—东盟博览会侧重于经济方面的交流合作,带有一定的季节性,远远不能满足于人们在历史文化方面的交流需要。尤其是在深化中国与东南亚的交流合作上,以及建设21世纪海上丝绸之路上,更需要一个文化交流的实体,吸引更多中外人士、百姓、商贾前来交流合作。为此,特建议构建一个华夏百越文化博览园。

华夏百越文化博览园为暂名,可以在原来构想的“百越壮都”项目的基础上,把主题与内涵进一步升华,结合当下中国与东南亚交流合作以及建设海上丝绸之路的需要,使项目更有吸引力和可操作性。

目前,我们已经掌握了大量的历史记载、考古发现和现代科学研究验证,在此基础上深入挖掘和丰富悠久灿烂的华夏和百越历史文化的内涵,突出岭南和南洋特色,通过多种形式的展示和体验,营造和开发艺术审美、文化产业、商贸合作等的价值,促进中国与东南亚,乃至其他国家和地区人士前来交流观光。

本工程包含的体系初步设想为:“一院二宫三场四馆五村”。

一院为百越文化博物院,含百越研究交流中心。这是整个项目的灵魂。

二宫为儒释道宫(庙堂)和壮族的布洛陀宫。

三场是大象文化广场、铜鼓文化广场和海上丝绸之路广场。

四馆(苑)是表演和展示场所,包括:越、粤、壮剧与东南亚歌舞表演馆;百越服饰馆;华南东南亚艺术馆;南方草木苑。

五村是具有百越乃至南洋风貌的特色建筑和环境优美的景观人居,有稻香文化村、槟榔文化村、干栏建筑文化村、瓯骆文化村、南洋文化村。

构思、设计、建造好该项目,不仅有挖掘和弘扬光辉灿烂的华夏及百越历史文化伟大意义,也有鉴赏审美和实际使用商业价值,对广西、对中国,乃至世界都是功德无量的伟业。

四、结 语

古百越区域包括广西是海上丝绸之路的发祥地和始发地,也是今日中国东南亚交流合作的重要平台,包括壮傣等族群在内的百越部族创造了古代灿烂和先进的农耕文明、商业文明、造船纺织和制陶技艺,为中华文明作出了无与伦比的重大贡献。习近平总书记提出了建设新海上丝绸之路的倡议。新形势下,我们要发挥百越地区的地缘优势,弘扬其历史文化价值,打造新的中国东南亚文化交流合作平台,促进中国与东南亚的友好,也促进本区域的繁荣和发展。

古小松,广西社会科学院研究员,研究方向:东南亚文化,广西南宁,530022

G112

A

1007-7723(2014)05-0049-0011